新・奴隷商人ー序章3、ローマの特殊合計出生率の計算

登場人物

アルファ :純粋知性体、Pure Intelligence、質量もエネルギーも持たないダークマターで構成された精神だけの思考システム。出自は酸素呼吸生物。

ムラー :フェニキア人奴隷商人、純粋知性体アルファのプローブユニット

森絵美 :純粋知性体アルファに連れられて紀元前世界に来た20世紀日本人女性、人類型知性体

アルテミス/絵美:知性体の絵美に憑依された合成人格、ヴィーナスの二卵性双生児の姉

ヴィーナス :黒海東岸、コーカサス地方のアディゲ人族長の娘、アルテミスの二卵性双生児の妹

ソフィア :ムラーのハレムの奴隷頭、漆黒のエチオピア人

ジュリア :ムラーのハレムの奴隷頭、赤銅のギリシャ人

ナルセス :ムラーのハレムの宦官長

アブドゥラ :ムラーのハレムの宦官長

パシレイオス :ムラーのハレムの宦官奴隷、漆黒のエチオピアの巨人

ヘラ :ディオニュソスのマイナス(巫女)、クレオパトラの悪霊に憑依されていた大女

アイリス :エジプト王家の娘、クレオパトラの異母妹、知性体ベータの断片を持つ

ペトラ :エジプト王家の娘、クレオパトラの異母妹、アイリスの姉、将来のペテロの妻、マリアの母

アルシノエ :アイリスたちの侍女頭

ピティアス :ムラーの手下の海賊の親玉

ムスカ :ムラーの手下、ベルベル人、アイリスに好意を持つ

ペテロ :ムラーの港の漁師

マンディーサ :アイリスの侍女

キキ :20才の年増の娼婦

ジャバリ :ピティアスの手下

シーザー :共和国ローマのプロコンスル(前執政官)

マークアントニー:シーザーの副官

ベータ :純粋知性体、Pure Intelligence、質量もエネルギーも持たない素粒子で構成された精神だけの思考システム。出自は塩素呼吸生物。

クレオパトラ7世:エジプト女王、純粋知性体ベータのプローブユニット

アヌビス :ジャッカル頭の半神半獣、クレオパトラの創造生物

トート :トキの頭の知恵の神の半神半獣、クレオパトラの創造生物

ホルス :隼の頭の守護神の半神半獣、クレオパトラの創造生物

イシス :エジプト王家の娘、クレオパトラの従姉妹

アルテミス号 :ムラーの指揮指揮するコルビタ船

ヴィーナス号 :ピティアスの指揮するコルビタ船

歴代クレオパトラの生没年、エジプト女王在位

クレオパトラ1世 生没年:紀元前204年頃 - 紀元前176年

在位:紀元前193年 - 紀元前176年

夫、プトレマイオス5世エピファネス

クレオパトラ2世 生没年:紀元前185年頃 - 紀元前116年

在位:紀元前173年 - 紀元前116年

夫、プトレマイオス6世フィロメトル

クレオパトラ3世 生没年:紀元前161年 - 紀元前101年

在位:紀元前142年 - 紀元前101年

夫、プトレマイオス8世フュスコン(3世は彼の姪)

クレオパトラ4世 生没年:不詳 - 紀元前112年

在位:紀元前116年 - 紀元前115年

夫、プトレマイオス9世ラテュロス(4世は彼の妹)

クレオパトラ5世 生没年:不詳 - 紀元前57年

在位:紀元前115年 - 紀元前57年

夫、プトレマイオス9世ラテュロス(5世は彼の妹)

クレオパトラ6世 生没年:不詳

在位:不詳

夫、不詳

クレオパトラ7世 生没年:紀元前69年 - 紀元前30年

在位:紀元前51年 - 紀元前30年8月1日

夫、プトレマイオス13世、プトレマイオス14世(7世は彼らの姉)

アルシノエ4世 生没年:紀元前67年 - 紀元前41年

クレオパトラ7世の妹、プトレマイオス13世、プトレマイオス14世は弟

ジュリアス・シーザー 生没年:紀元前100年 - 44年3月15日

マーク・アントニー 生没年:紀元前83年 - 30年8月1日

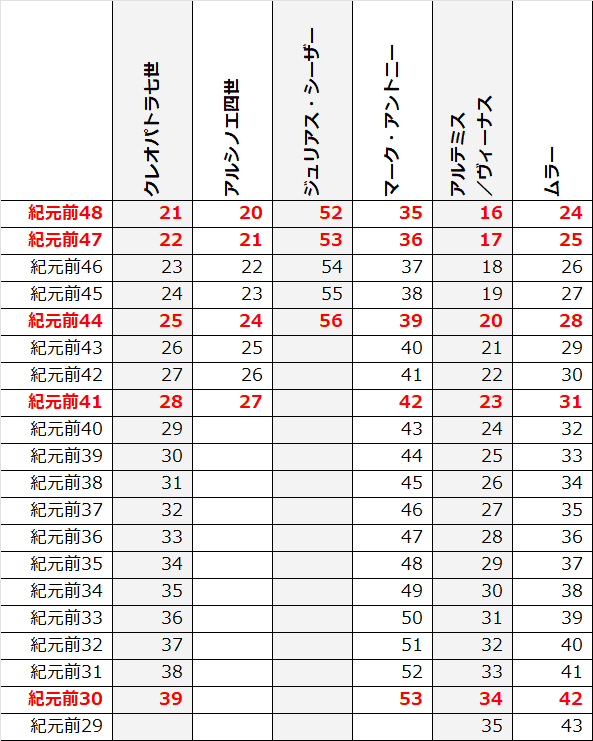

主要登場人物の年齢

ローマの特殊合計出生率の計算

カクヨムで、田所米子様の

古代ローマ その③

を拝読いたしまして、一部記述*に疑問がありましたので、以下のコメントを致しました。

コメント①

一部記述*

妻がいるのに妾を囲う男はほとんどいなかったし(大がかりな支度と手順、費用が必要だから)、場合によっては女奴隷と関係を持つのも非難されたようです。「カルタゴ滅ぼすべし!」という演説で有名な政治家・大カトーは、妻の存命中に女奴隷に手を付けたところ、息子夫婦から非難の眼差しを浴びせかけられたそうなので。まだ正妻が生きているのに何事か、と。そりゃあ、息子にしてみれば嫌でしょうねえ……。ちなみに、古代ローマの愛人の多くは明らかに奴隷出身だったそうです。

こんな感じで、古代ローマにおいて娼婦を買ったり愛人を抱えたりすることは、決して許されないとまではいかないけれど、後ろ暗い想い(ところで私思うんですけど、この手の話題での「男性の後ろ暗い想い」って、多かれ少なかれ賢者タイムのことを指しているのでは?)を伴うものだった。それでも男性は娼婦を買ってもOKだったけれど、古代ローマの貴婦人たちに男性同様の性の自由と権利が与えられることはなく、結婚するために意中の奴隷男性を解放することも基本的には禁じられていたそうです。

コメント②

フランク・ロイド

2024年7月19日 14:32

古代ローマ社会では、1歳までの乳児と新生児死亡は、3人に1人の割合。高年齢出産など医学が発達していない時代で、女性が子供が産めるせいぜい40歳未満までに生き残っているのは、100人中30人。

つまり、合計特殊出生率が5~7人くらい以上じゃないと、人口が減少してしまうことになります。

21世紀の定義では、合計特殊出生率は、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したものですが、平均寿命(35歳)の短い古代ローマでは、初潮の始まる妊娠可能な12歳ぐらいからアラサーぐらいまでの女性の年齢別出生率の合計が5~7人くらい以上でないと村の人口が減ってしまうということになります。

田所米子さんの上記の記述では「妻がいるのに妾を囲う男はほとんどいなかったし(大がかりな支度と手順、費用が必要だから)、場合によっては女奴隷と関係を持つのも非難された」とのことですが、それだと古代ローマの合計特殊出生率5~7人以上が保てず、超少子化となったと思われます。実際は、一夫一婦制度のローマでも妾、女奴隷にかなり子供を産ませていたのではないかと推測しますが、どう思われますか?

参照:https://note.com/beaty/n/nedc93e14afb8

田所米子様のレス①

フランク・ロイドさん、ご高覧とコメントありがとうございます(*^-^*)

このエッセイは私が創作の参考にすべく、持っている本の内容をまとめていっているものです。なので私個人としては、「こういう説がある」ぐらいの認識をしています。この章の参考文献は特に古い(私よりも年上)本でした。参考文献が書かれた時代と比較して、フランク・ロイドさんが参考にされている資料が書かれた時は、研究が進んで新説が出たのでしょうね。もし面倒でなければ、参考文献をコメント欄で教えていただけないでしょうか?

また、古代ローマは(そもそもいつからいつまでを古代ローマとするかも諸説があるようですが)王政期から数えれば気が遠くなるほどの間長く続きました。同じ古代ローマでも、例えば勃興期と衰退期では出生率も死亡率も、また価値観も違って当然だと考えています。ですから、古代ローマのいつについての資料を参考にしているか、によっても導かれる結果は異なるものになるでしょう。同じ時代でも、階級によっては婚外子に対する価値観がまるきり異なっていた可能性もあると考えています。参考文献ではこのあたりがあまり分からなかったのが実は少し不満でした。なのでもし参考文献を教えていただけるのでしたら、このあたりが明記されているものを教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします<(_ _)>

田所米子、2024年7月19日 18:43

でしたので、以下返信いたしました。

古代ローマ その④

コメント③

田所米子様、

「合計特殊出生率が5~7人以上」の計算は、下記資料を元に、

①21世紀の『合計特殊出生率は15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの』

②紀元前ローマの死亡率と妊娠可能年齢(21世紀よりも幅が狭い)ので、

紀元前の『合計特殊出生率は12歳から29歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの』

として計算いたしました。

Wikipedia, Demography of the Roman Empire

https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_Roman_Empire#:~:text=Papyrus evidence from Roman Egypt,and high fertility within marriage.

参考資料1:Wikipedia, Demography of the Roman Empire, Mortality (ローマ帝国の人口統計、死亡率)

https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_Roman_Empire#Mortality

参考資料2:上記資料を元に小生作成のエクセルシートの画像ファイル(男女別だけのデータを男女平均の項目を追加)

https://note.com/beaty/n/nedc93e14afb8#ffa06e91-2ce6-48ec-a561-08005db69bfb

参考資料3:Roman women and children Part 1 - Fertility

https://www.vindolanda.com/blog/roman-women-and-children-part-1

参考資料4:Roman women and children Part 2 - Pregnancy and childbirth

https://www.vindolanda.com/blog/roman-women-and-children-part-2

参考資料5:Fertility in Ancient Rome

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8567737/pdf/RWHR_30_1833491.pdf

参考資料6:National Library of Medicine

Fertility control in ancient Rome 要約

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8567737/

日本語訳要約:古代ローマにおいて、主に妊娠を促進するためだけでなく、妊娠を予防するために推奨されたさまざまな方法を調査・評価した上で、成人の養子縁組と乳児曝露の実践についてより詳細に議論し、古代史的観点から「不妊治療」の概念を問い直す。この定式化は、ローマの生殖計画と、それらがもたらすことができた資源を包含するのに十分な柔軟性があるのでしょうか?展開された方法は「コントロール」として認定されるのに十分効果的でしたか、そして採用と曝露を通じて行動していたのは「生殖能力」でしたか?このエッセイは、これらの質問に肯定的に答え、ローマのケースは、子供を持つことと持たないこと、子孫を制限したり増やしたりすること、さまざまな方法で家族を形成することへの欲求を含むため、生殖の歴史についてより広い議論を提供するのに十分なことがあると主張しています。

田所米子様のレス②

フランク・ロイドさん、

ご丁寧にありがとうございます(*^▽^*) (英語苦手なのでgoogle翻訳の機能で日本語訳にしたものをですが)教えていただいたページと、noteの記事にも目を通しました。フランク・ロイドさんはとても古代ローマに詳しいのですね。もしかして大学で研究していたorいるとかですか?

古代ローマの貴族階級の女性は早婚であったとは小耳にはさんだことはあります。事実、上流階級で栄養に不足していないのなら、それぐらいの時期に生理が来ていても普通だと思います。

ただ、奴隷含む下層階級の女性が十代前半に生理が来るか否か、来ていたとして無事に出産に至るのはどれぐらいの率なのか、ご存じだったら教えていただきたいです(^.^)

また、フランク・ロイドさんの記事の年齢の換算についても、生物学的なソースに基づいて計算されているのですよね。論文であれ本であれ記事であれ、創作に使えそうでとても気になるので、教えていただきたいです!!

あとこれは単純な疑問なのですが、人口10万人当りのローマ帝国における平均余命表のサンプルは、どの地域の人を参照として計算されたのでしょうか。

平均余命表が属州の人間を含まない、「いわゆる」古代ローマの人間だけを対象としているのなら、人口が増えなくても属州から人間を奴隷として連れてきて働かせればいいのでは、と考えてしまって……。←かなーり暴力的な人間ですよね(笑) 記事のどこかにきちんと書かれていたのにそれを私が見落としてしまっていたのなら、お手数をおかけすることになってしまいますが、よろしくお願いします♡

コメント④

>フランク・ロイドさんはとても古代ローマに詳しいのですね。もしかして大学で研究していたorいるとかですか?

◉いいえ、引退した元建築技術者です。大学時代は、物理専攻でした。地球物理学の研究室と量子力学を多少かじってました。

>奴隷含む下層階級の女性が十代前半に生理が来るか否か、来ていたとして無事に出産に至るのはどれぐらいの率なのか

◉こういった統計資料は見当たりませんが、女子の結婚年齢が12歳でそれから19歳までが適齢期、その間、せっせと子供を産んでいたという記述がありますから、12歳ぐらいで初潮が来る女子も多かったのだろうと推測いたします。

>フランク・ロイドさんの記事の年齢の換算についても、生物学的なソースに基づいて計算されているのですよね。論文であれ本であれ記事であれ、創作に使えそうでとても気になるので、教えていただきたいです!!

◉同じ創作活動をしているので、これってネタバラシになるんでしょうが、資料にあげた、

参考資料1:Wikipedia, Demography of the Roman Empire, Mortality (ローマ帝国の人口統計、死亡率)

https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_the_Roman_Empire#Mortality

は日本語版があります。

参考資料1':Wikipedia,ローマ帝国の人口学

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AD%A6#%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87

それで、

参考資料1':ローマ帝国の人口学、死亡率

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%9E%E5%B8%9D%E5%9B%BD%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AD%A6#%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E7%8E%87

の

Model West, level 3:ローマ帝国における平均余命表

では、一番下に引用元の

After Frier, "Demography", 789, table 1.[注釈 2]

とありますが、これはケンブリッジ大学のライブラリーの資料で、

27 - Demography(人口統計)

https://www.cambridge.org/core/books/abs/cambridge-ancient-history/demography/7E430FBB71561E9E41B4A25228E16533

からこの「ローマ帝国における平均余命表」が作成されています。さすがに有料で55ポンド(11,190円)ですので、これを購入して確認するのはしておりません。Wikipediaの表を信用するほかありませんが、「参考資料1':ローマ帝国の人口学、死亡率」では、「ローマ帝国の住民の平均余命は約25歳で、当時の歴史家が記載した一般人口調査が指摘」とありますので、アウグストス以降の帝政期の人口統計に基づくと推測します。

>人口10万人当りのローマ帝国における平均余命表のサンプルは、どの地域の人を参照として計算されたのでしょうか

◉「27 - Demography(人口統計)」を読んでみないとわかりません。が、トーマ帝国時代の人口統計学者のデータらしいので、人口統計はローマ市、あるいはイタリア半島だった可能性が高そうです。しかし、数年に一度、ローマ属州(エジプトを除く元老院属州)の国勢調査をしていたようですので、属州のデータも含まれていたかもしれません。

>「いわゆる」古代ローマの人間だけを対象としているのなら、人口が増えなくても属州から人間を奴隷として連れてきて働かせればいいのでは、と考えてしまって……。←かなーり暴力的な人間ですよね(笑)

◉奴隷をローマ本土に連れてくるのは彼らはやっていたでしょう。だから、ローマ本土の奴隷率は30%と属州よりも高かったようです。

参考資料7:【古代ローマ人の「法」】少子化に悩んだアウグストゥスが考案した驚くべき法律

https://shuchi.php.co.jp/article/985?p=2

この資料の中で以下の記述があります。

「古代ローマが深刻な少子化に悩んでいたためだ。現在の日本も少子化という大問題に直面しているが、古代ローマの少子化は乳幼児死亡率と深い関係があった。

日本のゼロ歳児の死亡率は男女ともに0.3パーセント前後なのに対し、古代ローマ時代の死亡率は30パーセントを超えていた。もっとわかりやすくいうと、現在の日本では1人の女性が生涯に 2.1人以上の子供を産めば現在の人口を維持できるが、古代ローマ時代には、子供を5人産んでも人口は減少したのである。

ハンニバルを打ち破ったことで有名なスキピオ将軍の娘は、生涯に12人の子供を産んだが、そのうち成人できたのはローマの改革を行なおうとしたグラッスス兄弟と、その姉の3人だけだった。

ところが生活が豊かになるにつれ、女性は結婚や出産、子育てを敬遠するようになり、子供の数はますます減っていった。少子化に拍車をかけていたのが、働き手にならない女児を殺害するという、忌まわしい習慣だった。

この少子化の流れを阻止するために「アウグストゥスの婚姻法」が制定されたわけだ。同法によると、25歳から60歳までの男性と20歳から50歳までの女性に結婚が義務づけられ、たとえ結婚していても子供がいない夫婦は、配偶者が亡くなった場合も財産の一部を没収されるなど厳しい罰則があった。

逆に自由人で3人以上、被解放自由人で4人以上の子供がいる場合は優先的に官吏になれるほか、後見人(未成年のローマ市民の保護監督役。古代ローマでは父親の約5割が、子供が15歳になる前に亡くなっていたため、このような制度が重要視された)になる義務を免れることができるなどの特権が与えられた。

こうした法律が制定されても少子化の打開にはつながらず、しかも市民にはたいへん不評だった」

以上の記述ですが、ローマ市民の中には、自分の妊娠した正妻を他のローマ市民に貸し出して、生まれた子供を貸出先の家の子供として提供したなどという事例もあります。

田所米子様のレス③

フランク・ロイドさん、私のためにnoteに記事まで作ってくださってありがとうございます(*^▽^*) フランク・ロイドさんの返信を待っていたので、とても嬉しいです。

大学で古代ローマについての研究はしていなかったとのことですが、経歴を読んで納得しました。数字に強いことや、データから読み取る力などはきっと学生時代から鍛えられていたのでしょうね。

私は古代ローマについては一般レベルの知識があるかも怪しいですし①(高校の時選択したクラスが、世界史を大航海時代ぐらいからしか扱わないところだったのです)、有名な塩野女史のシリーズも読んだことはありません。だからこそ興味深いです。研究が更に進めば、また興味深い情報が出てくるのでしょうね。

ここから先はまた私の単純な疑問なので、読み飛ばしてくださっても構いません。が、もしお時間に余裕があるのなら、確認していただけると嬉しいです。

②古代社会では(いや現代でも?)不妊は圧倒的に女の責任にされていました。ですが、ある上流階級の男性が手元に置いている女性が皆妊娠しないとなると、流石に周囲も察すると思います。そういった男性は周囲からどのような扱いを受けていたのでしょうか。

また、体質的に日常生活は何とか営めても性行為を行うほどの体力がなかったり、性的嗜好が完全に男に向いたりしたり、はたまた信仰する宗教の信条によって禁欲したりしていて、子供を作ることができない男性もいたかもしれません。③そういった上流階級の男性はどのように扱われていたのでしょうか。上記の質問と似通ってしまいますが、気になります(性行為を行う体力もなければ、古代社会では生き残れないような気もしますが……)。

また、➃正妻が男児を産めず、妾やそれに準じる存在に男児が生まれた場合、家庭内のパワーバランスはどうなっていたか。⑤法律において正妻の権力が保証されていたのか。また財産相続はどのようになされたのか。男性の死亡時、男性の同腹の兄弟もしくはその正嫡の子息が存在した場合、正嫡ではない男児の相続権は優先されたのか否か。

私はフランク・ロイドさんとやりとりができただけで嬉しいので、お返事はいただけなくても大丈夫です。でも、もし気が向かれることがあったらよろしくお願いいたします<(_ _)>

コメント⑤

田所米子様、

①(高校の時選択したクラスが、世界史を大航海時代ぐらいからしか扱わないところだったのです)、有名な塩野女史のシリーズも読んだことはありません。

私のはるか昔の高校時代は、例え理系であっても国公立大学の入試科目に日本史・世界史も入ってまして、日本史・世界史の授業は有史時代まえの石器時代から始まったので、三学期の終わりで、日本史なら江戸時代、世界史なら18世紀ぐらいまでが詳細に教えられ、後は時間がないからかなり端折られました。

②古代社会では(いや現代でも?)不妊は圧倒的に女の責任にされていました。ですが、ある上流階級の男性が手元に置いている女性が皆妊娠しないとなると、流石に周囲も察すると思います。そういった男性は周囲からどのような扱いを受けていたのでしょうか。

③そういった上流階級の男性はどのように扱われていたのでしょうか。

古代ローマ(共和制ローマから帝政ローマ初期、BC3C~AD2C頃)で、ローマ市民は絶対的な家父長制の元に生活していました。

ローマ市民法では、家族という定義に家父長(日本で言う戸籍の筆頭者)は含まれていません。

家父長 vs 家族

でした。家族に対して家父長は絶対的な生殺与奪の権利を持っていました。この場合の家族とは、一夫一婦制の下の正妻、正妻との間に生まれた子供たち、妾・女奴隷との間に生まれ家父長が認知した子供たち、家父長が開放した奴隷(自由民)のクリエンテスたちです。

ご質問の件ですが、これはローマ市民法を独習してくださいとしか言えません。以下のpdfをダウンロードして見てください。

ローマ法における婚姻制度と子の法的地位の関係(pdfダウンロードサイト)

P.10、『第Ⅱ章 ローマ法における家族法の特徴』をお読みください。

こういう家父長絶対社会ですから、ご質問の、

②古代社会では(いや現代でも?)不妊は圧倒的に女の責任にされていました。ですが、ある上流階級の男性が手元に置いている女性が皆妊娠しないとなると、流石に周囲も察すると思います。そういった男性は周囲からどのような扱いを受けていたのでしょうか。

③そういった上流階級の男性はどのように扱われていたのでしょうか。

という、家父長が種無し、不妊であったとしても、女性相手に生殖行為ができない不能であったとしても、家父長の地位は揺るぎないということです。

で、どう対処するか?というと、種無し・不妊・不能を隠さないのであれば、養子縁組をするということ。ただ、医療技術が発達していない古代のことですので、医学的に種無し・不妊・不能が証明できるわけでもなく、一方的に子供を産まない正妻は、離婚させられただろうということです。

それで、種無し・不妊・不能を隠したいのであれば、他の家父長に依頼して、他の家父長の妊娠した正妻・妾・女奴隷を一時借りて、生まれた子を自分の子供として認知、出産後は他の家父長に借りた正妻・妾・女奴隷を返却するということで対処しました。

次のご質問の「➃正妻が男児を産めず、妾やそれに準じる存在に男児が生まれた場合、家庭内のパワーバランスはどうなっていたか。」ですが、

ローマ市民法で規定されたのは、正妻のみです。妾・女奴隷の愛人がいたとしても、正妻が男児を産めず、妾やそれに準じる存在に男児が生まれた場合だろうがなんだろうが、正妻の地位は変わりません。しかし、その前に、男児を産めない正妻は離婚された可能性が高いです。

それで、再婚することが多かったですが、再婚相手はあくまで家父長の地位と弾き比べて見劣りしない地位の女性であって、既に男児を産んだ妾やそれに準じる存在の女性が昇格して再婚相手になるとは限りませんし、妾やそれに準じる存在の女性ですから、家父長の地位と弾き比べて見劣りしない地位の女性である可能性も低い、ということです。

⑤法律において正妻の権力が保証されていたのか。また財産相続はどのようになされたのか。男性の死亡時、男性の同腹の兄弟もしくはその正嫡の子息が存在した場合、正嫡ではない男児の相続権は優先されたのか否か。

財産相続は、上述資料のP.11『(2) 財産権』をお読みいただければ一目瞭然です。

家父長絶対ですから、『法律において正妻の権力が保証』などされません。財産相続もP.11『(2) 財産権』以降をお読みください。正嫡子、非正嫡子は、その子が一等親の尊属・卑属であれば、母親が誰かは問われません。むろん正妻の子供が望ましいのですが、そんな贅沢を言っていたらその家はなくなります。12人産んで生き残りが1~2名ということも珍しくなかったのですから。

家父長の死後財産を継承(つまり家父長を継承)する場合面倒が起こるようなら、シーザーがオクタビアヌスを指名したように遺書に明記しました。

「男性の同腹の兄弟もしくはその正嫡の子息が存在した場合、正嫡ではない男児の相続権は優先されたのか否か」もP.12以降に書いてあります。

今、紀元前46、47年の共和制ローマに関して書いているんですけどね、想像力って大事だなと。その想像力が、紀元前46、47年のことをよく知らないと想像できないじゃないですか?それで、私は歴史に関して門外漢ですがいろいろと調べています。また、専門が物理学で、商売が建築設備電気の設計だったものですから、どうしてもそっち方面の視点になっちゃいます。

例えば、主人公たちが当時のシリアの主要港のラタキアからワインを積んでエジプトの首都アレキサンドリアに航海する場面で、アレキサンドリア港の描写をする。その当時のアレキサンドリアってどうだったんだろうか?と想像してしまいます。

Wikipediaでは、アレキサンドリアの大灯台は沖合140キロからでも見ることができた、なんてウソを書いてますが、常識的にありえないことです。なにせ、電気のない時代、灯台に使われた光源は松明、篝火ですので、見えるわけがありません。

下の方の絵「アレキサンドリアの大灯台、実は大煙突」をご覧いただければ納得がいきます。

しかし、しかしだ、私の未来の記憶とそれが作り出すイメージは救いようがない。灯台のイメージは明るいライトが回転する鏡面で反射され360度クルクルと回転するようなもの。それで、二千年先の未来のウィキペディアには「大灯台は、海上140キロメートルからでも光が見えた」と書いてあるので鵜呑みにする。電気がない時代に何が明るいライトが回転する鏡面で反射されるなんだ。そんなライトなど紀元前に存在しないのだ。

実際のアレキサンドリアの大灯台は大煙突なのだ。毎晩、盛大に篝火を大灯台のてっぺんで燃やしている。モクモクと篝火からの煙が立ちのぼる、まったく大煙突なのであって、海上140キロメートルからでも光が見えるわけがないのだ。ということで、アレキサンドリア港にもやっているアルテミス号の甲板から、毎晩、防波堤の突端にそびえる煙をモクモク吐く大煙突を眺めている。やれやれ。

こんな感じです。

紀元前46年、アレキサンドリア

アルテミス号とヴィーナス号はアレキサンドリア港に入港した。

紀元前46年の現在から考えると、約290年昔の紀元前332年(*)、アレクサンドロス3世によってナイルの大三角州を抱きかかえるような半島の真ん中にアレクサンドリアが建設された。アレクサンドロス3世の死後、彼の部下のプトレマイオス1世がエジプトを統治下に置いた。プトレマイオス朝である。

(*) 時間感覚というのはおかしなものです。例えば2024年を基準とすると、紀元前332年は2,400年前にあたる大昔です。ところが、今彼女がいる紀元前46年を基に考えてみると、紀元前332年は紀元前46年の287年前。

例えば、2024年から287年前というと、元文時代。天皇は桜町天皇で、江戸幕府の将軍は徳川吉宗にあたります。古代と比べると、それほど遠い昔とは言えないでしょう?

同じように考えると、紀元前2500年頃に建てられたと言われるエジプトのクフ王の大ピラミッドは、2024年から考えると4,500年前の建造物ですが、紀元前46年で考えると、2,500年昔。2024年は2,100年の未来。ちょうど、クフ王の大ピラミッドと2024年の未来のほぼ中間にいるのが紀元前46年です。

プトレマイオス朝はアレクサンドリアを首都とした。この都市の周辺は平坦な土地ばかりで、船舶の沿岸航行や入港の際に陸の目印となるものが何もなかった。そのためプトレマイオス1世は陸標となる灯台の建設を決定した。アレクサンドリアの大灯台である。

アレクサンドリア港の一方の端に人工の埋め立てにより出来上がった半島の突端にあった小さな島、ファロス島(後に埋め立てで市街と地続きにした)には、七不思議のひとつ、アレクサンドリアの大灯台がそびえ立っていた。大灯台は、海上140キロメートルからでも光が見えたそうだ。灯台の基礎は真四角であり、1辺は約100メートルだった。高さは、約130メートル、古代社会では、驚くべき建造物だったのだろう。

例えば、横浜マリンタワーの高さは106メートル、通天閣が103メートル、神戸ポートタワーが108メートルで、それらが鉄骨製であることを考えると、大理石、漆喰、ローマンコンクリートでできたアレクサンドリアの大灯台の建造が実に困難であったのがわかる。

しかし、しかしだ、私の未来の記憶とそれが作り出すイメージは救いようがない。灯台のイメージは明るいライトが回転する鏡面で反射され360度クルクルと回転するようなもの。それで、二千年先の未来のウィキペディアには「大灯台は、海上140キロメートルからでも光が見えた」と書いてあるので鵜呑みにする。電気がない時代に何が明るいライトが回転する鏡面で反射されるなんだ。そんなライトなど紀元前に存在しないのだ。

実際のアレキサンドリアの大灯台は大煙突なのだ。毎晩、盛大に篝火を大灯台のてっぺんで燃やしている。モクモクと篝火からの煙が立ちのぼる、まったく大煙突なのであって、海上140キロメートルからでも光が見えるわけがないのだ。ということで、アレキサンドリア港にもやっているアルテミス号の甲板から、毎晩、防波堤の突端にそびえる煙をモクモク吐く大煙突を眺めている。やれやれ。

アレキサンドリアは城壁に囲まれ、城壁の大きさは東西4.5キロ、南北2.5キロほどだ。城壁外の人口を合わせて、100万人を超えている。大灯台の他に、世界各地から詩人や学者たちが集まってきた学術研究所ムーセイオン、紀元前48年にシーザーの戦闘で火災にあい消失してしまったアレクサンドリア図書館などがある。ヘレニズム時代の地中海貿易と文化の中心地として栄えている。都市は碁盤の目に整然と整理されており、大通りの幅は30メートル以上あった。

ムラーとピティアスは、港近くの商館数軒を回り、ホテルの大広間を借りて見本市みたいなものを開いた。交易品として、コーカサスのカフカス地方から輸入したカラハナソウ(唐花草、ホップ)と大麦で作ったビールがメインだ。

エジプトにもビールはある。21世紀の学校の教科書でも、ピラミッドの建設労働者への賃金の一部として、ビールとパンが支給されたと書いてある。だが、21世紀の麒麟やサッポロビールを想像してもらっては困る。

エジプト庶民の主食は、古代小麦で作った平たいパンと大麦から作ったビールだ。ビールといっても、自然酵母で発酵もどきになっている大麦パンを水に浸してさらに発酵させ、布で濾過したスープのようなものだ。アルコール分などほとんどない。見かけはゲロだ。オニオンスープに浸したフランスパンをグチャグチャにかき混ぜた感じを想像して欲しい。エジプト人の味噌汁みたいなものだ。酔いのために楽しみに飲むものと違うのだ。

水を飲めばいいじゃないか?と21世紀の人間なら思うだろうが、ナイルの大三角州に位置するエジプトでは、健康を妨げないキレイな水など自然にはない。井戸水でも不潔だった。不潔な水を煮沸して消毒するにも薪が必要だ。だが、ビールなら大麦を自然酵母で発酵させるので、雑菌はほとんど死滅する。つまり、井戸水を飲むよりはビールを飲んだほうが安全で健康に良くしかもカロリー補給になるのだ。

ムラーの農園で作るビールは、21世紀で言うベルギービールみたいなものでいろいろな製法を試している。上面発酵で造られるビールを「エール」、下面発酵で造られるビールを「ラガー、ピルスナー」というが、発酵温度が高いムラーノのビールは「エール」だ。紀元前では発酵温度を5℃程度にするには高緯度地方で製造する必要があるので下面発酵は難しい。

熟成期間1年の若い樽詰めと2年から3年熟成した古い樽詰めを混ぜて瓶詰めにする。1年物はまだ完全には発酵していないので、瓶内二次発酵が起こり、炭酸ガスが発生する。ミックスした後、約1年の再発酵させるが、瓶のままでも十年から二十年保存できるそうだ。瓶詰めは、ガラスや陶器の瓶に詰めて、コルクで栓をして金属バネで密封する。ラタキアから持ってきている間にも発酵は進むので、これを早く売りはらわないといけない。

試飲した商館の主は、みな驚いている。そりゃあ、ホップが効いていて、アルコール度数の高い、炭酸ガスが強い喉越しの良い飲み物がビールだとは思えないだろう。ゲロと比較すればそうだろう。試飲させて、一番高値の商館に4百ダース、売り払った。一瓶、デナリウス銀貨一枚(約二千百円)。4,800デナリウス、金貨192アウレウス、約960万円だ。冷暗所に保管して、最適な賞味期限は二週間だと説明した。それ以上だと、発酵が進んでウィスキーもどきが出来てしまう。低温殺菌なんてないから、発酵が止められないのだ。

ワインを蒸留した火酒(ブランディー)、大麦麦芽のビールのもろみから作った火酒(ウイスキー)も試飲させた。これは、一瓶、デナリウス銀貨二枚(約四千円)だ。それぞれ、2百ダースずつ、9,600デナリウス、金貨384アウレウス、約1,920万円だ。試飲した商人たちは、慣れない高アルコールの飲み物でヘロヘロになるが、金貨銀貨の数え方は間違わない。しっかりしてるわね。

それから、ピティアスがアラビア海廻りでインドから持ち帰った香辛料、シルクロード経由の中国産の絹の反物などを売りさばいた。なんだかんだで、合計金貨2,000アウレウス、約1億円くらいの売上げになった。エジプトからは、エジプト綿の反物をたくさん仕入れた。シナイ半島産出の翡翠も買った。タンニンを多く含むアカシアでなめした革製品も仕入れた。

エジプト人の服装は質素だ。ナイル川流域で栽培された亜麻から作ったリネン(麻布)の服を身に着けている。男性はシェンティ(白い腰布)、女性は筒型ワンピースという、高温多湿のエジプトに適した軽くて涼しいシンプルなものだ。神の子であるファラオと神官たちだけは特別な服装をしているが、その他の階級の服はほとんど同じもので、首輪や腕輪などの装飾品によって身分を区別している。

木綿は、新王国時代に小アジア(トルコ)から輸入されて栽培が始まり、裕福層には木綿製の薄いカラシリスも普及している。履物はパピルス製のサンダルが主だが、庶民や奴隷は裸足が多い。

髪型は、男性は刈り上げ、女性は短く刈り込んだオカッパの髪型だ。頭シラミ防止だ。今度、シャンプーを持ってきて売れば儲かりそうだ。

エジプト民族は、艷やかな赤銅色の肌で、黒褐色や黄褐色の近隣民族と違う。それがエジプト人の誇りであって、男女共、肌の露出に躊躇しない。女性はかなり目のやり場に困るポロリをよくする。ロケット乳が多い。

女性の化粧は、アンチモンやアーモンド炭、酸化マンガンなどを原料とした顔料で目の周りに黒や灰色の太いアイラインを塗って目周りを強調して、眉を剃り落とし、木炭で太い眉を描く化粧方法だ。エジプト独特で、これが女性の魅力を引き立たせる。

あと、ヘンナと油脂で作った口紅や頬紅、孔雀石などの宝石をすりつぶしたアイシャドー、ヘンナのマニュキュアなど、エジプト人は服装は地味だが、化粧は目立つ。エジプト女王は、上瞼を青、下瞼を緑に塗っているそうで、ハリウッド映画みたいなのだろう。

一緒に行きたい、とムラーに言って、ヴィーナスも連れてきた。ソフィアとジュリアも護衛ですから、とついてくる。装身具の店で、わぁ~とか、ステキとか、数千年変わらない嬌声をあげて、ムラーに買わせた。。ラテキアの女性たちの土産も買った。

エジプトは神殿が多い。いつもどこかで祭りをやっている。カスタネットみたいな、木やカバの牙で作られた打楽器のクラッパー、日本でいえば拍子木で調子を取り、ケネルという技能集団の踊り子が半裸でアクロバティック・ダンスを踊って、踊りを神に奉納する。エジプトの目立つ目周りの化粧で、ロケット乳がこぼれるほどの激しいダンスをして、見物人の男どもを欲情させている。

ピティアスは別行動を取って、ヴィーナス号の女奴隷四人の内の二人、アルテミス号の三人の計五人を奴隷市場に売りに行った。ギリシャ女とアラブ女だ。ムラーの旦那、一人平均金貨100アウレウスでさばけましたぜ、と報告していた。途中であった海賊船からの分捕り品だから良い商売だ。

解説

参考資料3:Roman women and children Part 1 - Fertility

乳児期の死亡率が高く、安定した人口を維持する必要があった。ヘルクラネウムの女性骨格の分析は、エリート女性から生まれた子供の平均数が2人未満であったことを示しており、これらの発見は、少人数家族や子供がいないことが一般的になっていたというこの時代の逸話的証拠を裏付けている。

上流階級は、出産に内在するリスクのために家族を制限しました。 人口を安定させるために女性一人当たりの子どもの数は、6人から9人と推定されています。

この数字が大きいのには、主に2つの理由があります。

①女性は出産時に死亡する確率が約50分の1で、出産するたびに危険性が高まり、多くの早期死亡につながっています。

②子供の死亡率も非常に高く、さまざまな推計によると、最初の1年間に死亡した人の割合は約30%であり、生まれた子供の少なくとも半分は10歳までに死亡すると言われています。

ローマ人は、時にはすでに妊娠している妻を、子供のいないパトロンに貸して、彼に相続人を与えることがありました。これは皇室時代を通じて妻の同意のもとに行われ、実際に提案したのは妻であったこともありました。

古代では、不妊は常に女性の責任と見なされ、妻は相続人を産まないか、女性の子孫だけを産むために拒否される可能性がありました。妊娠の失敗を繰り返すと、エリート家庭では離婚の圧力がかかります。離婚の場合には、子供たちは父親のもとに残りました。

古代ローマの正妻、特にエリート階級では、パテル・ファミリア(世帯主)がまだ生きている間に子供が成人できるように、できるだけ早く子供を産むようにというプレッシャーがありました。

ほとんどの男性は、結婚した少女の2倍の年齢であり、少女はしばしば非常に若い年齢で結婚を約束され、少女が13歳から16歳の間に結婚することも珍しくありませんでした。普通の人々の墓碑銘から、少女が10歳や11歳で結婚することもあるという証拠があります。

女性奴隷の生殖能力は、奴隷所有者の利益につながるため、非常に高く評価された。コルメラは『農業について』の中で、「私は、非常に肥沃な女性奴隷が多くの子供を産んだとき、一定数の子孫を産むことは報われるべきであるから、労働を免除し、時には自由さえも与えた」と書いている。3人の息子(それ以外にも女子もいただろう)を産んだ女性への報酬は労働の免除であり、彼はより多くを産んだ女性をマヌミット(自由民)にしました。しかし、子供たちは彼(奴隷主)の所有物のままでした。

参考資料4:Roman women and children Part 2 - Pregnancy and childbirth

出産

子供を産むことは危険な義務であり、帝国中の墓石には何千人もの死が記録されています。感染症、出血、そして多くの場合、骨盤の骨が未発達な母親の非常に若い年齢などの要因により、母子のリスクが高かった。すでに述べたように、約50人に1人の妊娠が出産の結果としての妊産婦の死亡で終わっています。

古代世界のどこでもそうであったように、出産は女性の仕事でした。女性の助産師や家族や友人が責任を持ち、男性は複雑な出産の場合、医師や外科医としてでない限り、通常は立ち会うことはありません。

ローマ帝国の女性、特に下層階級の女性は、家族の年上の女性の助けを借りて、できる限りのことをしなければなりませんでした。助産師のサービスは高すぎたでしょう。

以上で、特に、

「エリート女性から生まれた子供の平均数が2人未満であったことを示しており、これらの発見は、少人数家族や子供がいないことが一般的になっていた」

こにお部分の記述が興味深いでした。

紀元前ローマの死亡率と妊娠可能年齢(21世紀よりも幅が狭い)ので、紀元前の『合計特殊出生率は12歳から29歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの』

で、私の計算した合計特殊出生率5~7人を維持するためには、エリート女性の正妻から生まれた子供の平均数が2人未満だったため、エリート家庭の男性は、正妻とだけ子供を作っていたら数世代でエリート階級は滅びたでしょう。

つまり、

ローマ市民の結婚道徳、性倫理があったとしても、複数の子供を養える経済力のある男性は、否応なく正妻以外の妾、女奴隷に子供を産ませるしかなかったと推測します。

マガジン『奴隷商人』(旧)

【小説】奴隷商人ー補足編、下書き

第1話 紀元前1世紀(登場人物)

第2話 紀元前1世紀、古代ローマの貨幣・物価

第3話 紀元前1世紀、古代ローマの奴隷

第4話 紀元前47年、古代ローマの身分/奴隷制度と寿命

第5話 紀元前47年、古代ローマの家父長制と婚姻

いいなと思ったら応援しよう!