情報処理安全確保支援士試験を受けてみて合格してみた話

実はタイミングとしてはかなり今更で、受験したのは令和5年度の春と秋(←ここ重要)なのですが、個人的な備忘録としても残しておこうと思って筆を進めています。

なぜ受けた?

私のメインの肩書きは行政書士ですが、PHPを使用したウェブシステム関連は20年以上前から携わっています。しかし、そもそも情報処理分野は本業ではなく、またいわゆるシステムエンジニアとも少し違う業務内容です。

そのため、普通に考えればこの資格を取得する必然性はかなり少ないことは否めませんし、この資格自体に独占業務もありませんので、わざわざ受験料を支払ってまで受験するメリットも特に無いのではと思います。

それでも受験したのは、主に以下の2つの理由です。

AIもどんどん発展していく時代であり、情報を安全に取り扱うことが今後一層求められるのでは?

行政書士として数多くの利用規約の作成をサポートしてきたが、その大半がクラウドを利用したウェブサービスであり、規約というルールを提案するだけではなく、取り扱う情報そのものについてもサポートすべきではないか?

そんなことを受験の1年ほど前、2022年頃に漠然と考えていました。

まずはもっと実務に近いところから

そんな中でこの「情報処理安全確保支援士試験」を知るわけですが(それまで知らなかった笑)、試験の出題範囲から考えると、先述のとおり私が専門的に関わってきた分野でもないため、合格するのは容易ではないだろうという印象は強かったわけです。

そこで、”情報の取扱い”という分野で、もっと普段の実務に近いものから挑戦することで試験に対する感覚もつかんでいこうと思い、まずは「個人情報保護士」試験を受験することになります。これが2022年12月です。

前哨戦のような意味合いもありましたが、こちらは無事に合格しました。

1回目の受験

12月の試験後、合格発表を待たずにすぐに情報処理安全確保支援士試験に向けての勉強を開始するわけですが、春の試験日は2023年4月。

つまり、勉強時間は4か月弱。

ということで、まずは参考書を購入します。

購入したのはこちら、上原 孝之「情報処理教科書 情報処理安全確保支援士 2022年版」。

これをまずは最初から最後まで一通り読んで、この時点で何に得意意識があって、何に苦手意識があるのか、を把握することにしました。

勉強時間は有限なので、得意なところよりも、まずは苦手なところを重点的に勉強しようと考えたためです。

私はウェブシステムの開発経験があるため、脆弱性やアクセス制御関連はすでに知っていることも多く、逆に例えばセキュリティマネジメント分野は初めて目にする用語もあるため、しばらくはこういった分野を重点的に勉強を始めます。

「詠太」に読み上げさせてみた

ここでの勉強は主に参考書を元にノート(紙 or iPad)にまとめる方法で行っていましたが、それと平行して、知らなかった用語や重要な言葉などを覚えるために”聴くだけ勉強”を実施します。

某英語教材でも有名ですね。

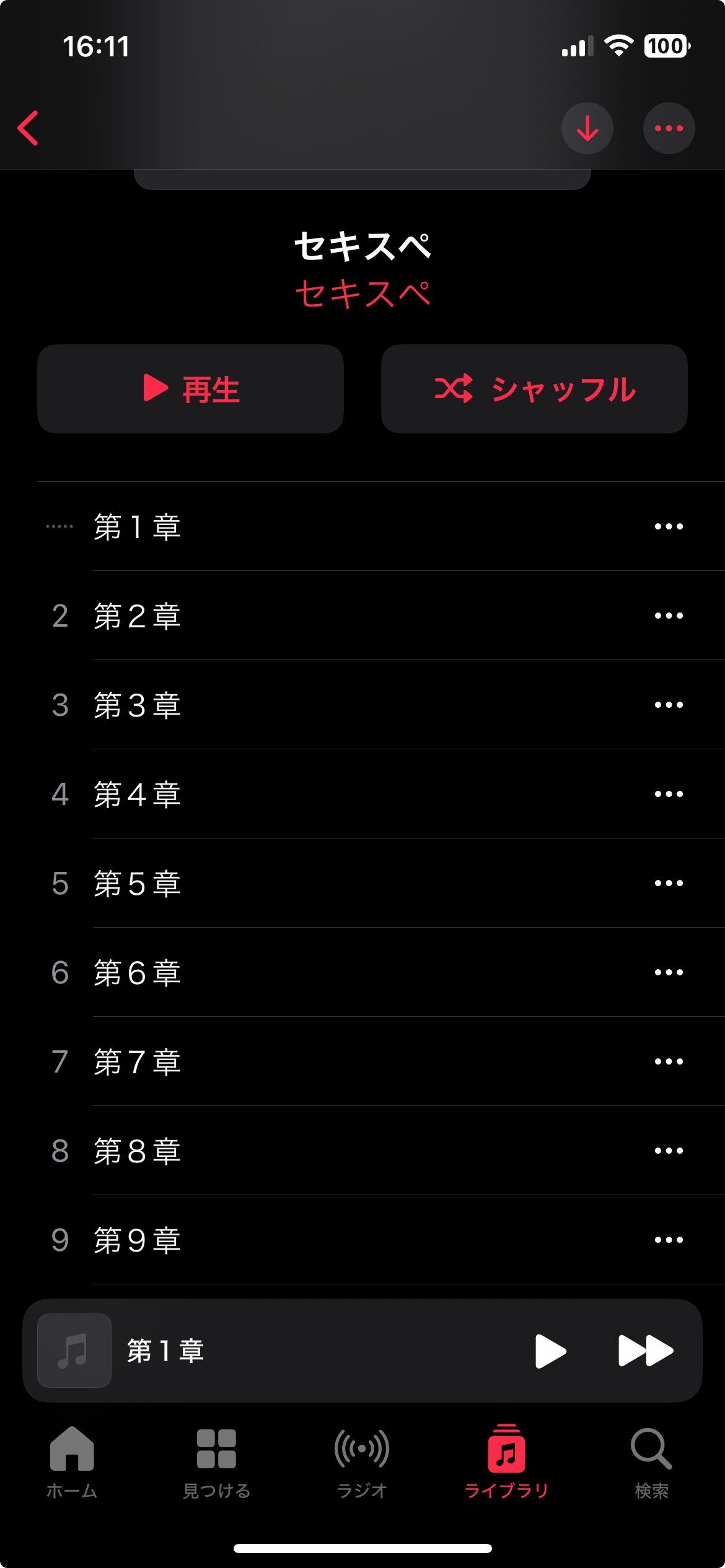

覚えたい用語・単語とその解説を自分なりにまとめて一太郎の文書として作成し、それを一太郎プラチナに付属する音声読み上げソフト「詠太」に読み上げさせます。

それをPC内部で録音して音声データを作成し、iPhoneに転送します。

これで通勤中に聴き続けることができます。

運動不足解消も兼ねて、毎朝かなり遠回りをして徒歩出勤するようにして、知っておきべき用語を聴きながら覚えるようにしました。

なお、読み上げソフトは別に詠太でなければならないわけではないですが、詠太を選択したのは、自然な口調で読み上げることができるソフトをこれしか持っていなかったことに加え、括弧部分と平文とで話者を変えることができるため、用語部分を女声、その解説部分を男声というようにわかりやすく読み上げさせることができるためです。

余談ですが、一太郎はお勧めです。

道場にも入門

午前の4択問題対策として、ネット検索で見つけていた「情報処理安全確保支援士ドットコム」にも登録し、スマホやタブレットで空き時間に「過去問道場」で午前問題の過去問を解きまくります。

なお、これをやっていると、何年かおきに同じ問題が何度も出題されることに気付きます。

つまり、ある程度問題を暗記してしまえば、午前問題は想定よりは簡単に突破できるのでは?という気がしてきます。

午後の過去問ももちろんやる、予定だった

そんなこんなで2月下旬頃から、午後試験の過去問にも取り組みます。

過去問はIPAのサイトで公開されているため容易に入手できますし、解説については先述の書籍の購入者特典としてダウンロードできるため、それと併せて過去問を解きまくる。。。予定でした。

しかし、この頃は普段の仕事も忙しくなり、十分に勉強時間を確保できない日が続き、直近結局2〜3年分くらいの問題しか見ることができませんでした。

試験当日

あっという間に試験が行われる2023年4月16日(日)がやってきました。

先述のとおり予定よりは勉強が進んでいなかったため、受験を辞退したほうが良いかも…という思いも頭をよぎりながら、でもこれはこれで経験として何かの力にはなるだろうということで、ある意味気楽に、気負わず試験会場に向かいます。

で、いざ試験が始まってみると、午前I、午前II問題は先述のとおり何となく見覚えのある問題もあり、意外に手応えあり。

そして午後I、午後IIと進むにつれ、まったく歯が立たないというよりは、もしかしたらギリギリいけるかも?!という甘い考えが浮かんできます。

それまで無敗だった

こんな甘い考えが浮かんでいたのは、手応えがないわけではない、ということに加え、大人になってから受験した試験はこれまですべて一発合格していたということもあるかもしれません。

2013年に受験した行政書士試験も一発合格です。

その後の簿記3級、ビジネス著作権検定上級、二級知的財産管理技能士、そして先述の個人情報保護士まで、すべての試験が一発合格でした。

「私、失敗しないので」

と心の奥底のどこかで某外科医がささやいていたのかもしれません。

そしてそれが大きな油断になってしまっていたようにも感じます。

そして落ちる

そして合格発表の日。

試験のマイページを開くと、ハッキリ「不合格」の文字が目に入ります。

ギリいけるかも?という甘い考えもありましたが、でもまあそうだよね、とすぐに現実を受け止めます。

これまで無敗だったけど、さすがにダメだったな、と思いながら、念のため結果詳細を確認してみました。

この試験は、午前IとII、午後IとII(※受験当時。現在は午後は1つ)と採点が進むなかで、合格基準点に満たなかった時点でそれ以降は採点されません。

そのため、どこで切られているかなと確認すると、午後IIまで得点が記載されていました。つまり、午前Iと午前II、午後Iは基準点を超えていたということになります。

そしてその午後IIの点数が、なんと59点。

合格基準点は60点なので、1点足りなかったということです。

たった1点…。されど1点。

これは悔しい。

リベンジすべし

不合格という文字をみた時点で、いやそれ以前に試験終わった時点で、もうこの試験はいいかなという考えになっていました。

実務上必要な資格というわけでもないですし。

しかし、1点だけ足りなかったという事実を目の当たりにすると、

「逃げちゃダメだ」

と小声で繰り返す少年かのごとく、このまま終わらせてはならないという気持ちが強くなってきます。

ということで、秋の試験も受験することにしました。

余談ですが、他のIT系試験とは異なり、この情報処理安全確保支援士試験は年2回行われています。次の試験は半年後ということは、1年先になるよりもずっとモチベーションを維持しやすく、リベンジもしやすいはずです。

また、午前問題をクリアしたことで、次回の試験は午前Iが免除されることになります。試験時間が少なくなるため、それだけでも幾分か気が楽になります。

2回目の受験

初の敗北を経て、この先どのように勉強を進めるべきか。

いろいろ考えはあるとは思いますが、私の場合は、足りなかったのがたった1点であることからも、これまでの勉強方法で特段問題ないはずという仮定のもと、1回目から勉強方法を変えずに、「ノート書く」「通勤中に聴く」「過去問道場やる」「午後過去問を解く」を継続しました。

なお、参考書は2023年版を新たに電子書籍で購入しました。

特に、この令和5年度秋試験から午後が1つに統合されることで、問題の難易度が変わるという懸念もあったため、前回よりは午後問題に時間を割くようにしました。

そして2023年10月8日(日)、2度目の挑戦で無事合格を勝ち取ることになります。

合格のためには”合格するための勉強”が大事

2回の試験を経験して、改めて試験というのは戦い方が大切だと感じます。

これは情報処理安全確保支援士試験だけに限らず、他の資格試験についても同様だと思います。

知識だけあっても、意外と合格できないかもしれません。

この問題を作った人は、何を問うているのか、どんな答えを期待しているのか、そしてどのように回答すべきなのか。

これを意識するのとしないのとでは大きな違いが生まれるのだな、と。

それは知識だけでは導き出せす、過去問から傾向を読み解く必要があるのだと感じます。

例えば「これはSQLインジェクションが関係しているな」ということが分かっても、それをキーワードにした上で規定文字数以内でどのように回答を作文するか、という点が大切であり、それを勉強期間中に修得できるかどうかが勝敗に大きく影響するものだと思います。

ただし、これはあくまで「合格することを目的」とした勉強であって、「実務上必要な勉強」というのは別です。

行政書士もそうなのですが、資格取得後こそ実務的な勉強を継続する必要性を切に感じます。

継続更新を目指す

ということで、合格を受けて、2024年4月1日付で情報処理安全確保支援士に登録しています。

(登録番号:第 027521 号)

3年ごとに更新があり、カード上部のラインが緑→青→ゴールドと変わるらしいので、ゴールドになるよう頑張りたいと思います。

※Amazonのアソシエイトとして、ビーンズ行政書士事務所は適格販売により収入を得ています