ひながたの同行者「中山秀司」考

序にかえて-おまさのおばんと曾孫の慶一-

1.「悲しいくいちがい」中山慶一

いきなりの引用で恐縮ですが、敬愛する中山慶一先生の言葉を紹介します。

そらもう、親を思う秀司先生の、人間としての真実の心と、人間の親としての教祖の御思いとは、いつでもくいちがう、悲しいくいちがいやな。

秀司先生がせっかく命をかけて一生懸命に努力されても、いつも悲しいくいちがいができたのや。

秀司先生には男の涙がある、と私は若い時分から思うてきた。しかし、たまたま地福寺出張所開筵式があったので、その月の月次祭に鳴物を入れておつとめができたわけで、秀司先生は本当に満足だったと思う。

大きな教えの台になってくださったと思うね。

道の先人が遺してくれた言葉に触れる時、ときおり「ハッ!」とさせられることがあるのですが、慶一先生の「そらもう、親を思う秀司先生の、人間としての真実の心と、人間の親としての教祖の御思いとは、いつでもくいちがう、悲しいくいちがいやな。」という言葉を目にした瞬間、僕は胸を締め付けられる思いがしました。

慶一先生、さすがは"おまさのおばん"の曾孫。一味違います。「理と情」のせめぎ合いを「悲しいくいちがい」という言葉で端的に表現されました。

中山慶一先生をご存じでない方もいらっしゃると思いますので、簡単に紹介させていただきます。

慶一先生は系図でいうと、おやさまの長女おまささんの曾孫にあたります。

明治39年(1906年)4月29日、本部員中山慶太郎氏の長男として天理に生まれる。

大正15年(1926年)天理中学校を卒業。

昭和7年(1932年)東京帝国大学文学部宗教学宗教史学科卒業。

27年から宗教法人天理教責任役員、学校法人天理大学理事長などを歴任。

31年、本部員に任命。

37年、本部直属本明實分教会長に就任。

44年から52年まで天理教表統領。

60年6月25日、80歳で出直し

という経歴の方です。

僕自身、20代の初めに薫陶を受けた先生でもあります。

2.「おまさのおばんこと中山まさ」

慶一先生の曽祖母にあたるおまささんは、やれ「埃の館だ」、やれ「大酒飲みだ」。あるいは「酔うと女性にあるまじき振る舞いに及ぶ」などと随分な言われかたをしてきましたが、僕はおまささん、好きですよ。

おまささんについての逸話が、ほこりまみれの信仰者こーせーさんの記事にあります。

或日鴻田はんが、おふでさきを写しにきてはったのを巡査にみつけられて、そのおふでさきを持って出頭せいということになった時、おばんが焼いてしもうたことにして隠してしもたんや。何べんしらべられても「あんなものがあるから巡査が何べんも来るのやから、焼いてしもたらもう来んと思うた」というて頑張ったんで、巡査もほんまにしたらしい。日に何べんも来る警察の取り調べや、暴れこみには、門番というてもない時やから、おばんが酒呑んではよう頑張ってたんで、おばんのやんちゃは通ってたから、これでことは、すんだらしいが、もし、この時警察へ出してたら、おふでさきはそろてへんのやから、大した功労やったんや。あとで真柱様から感謝状を下はってますがなぁ。あれは明治16年3月の頃やと思うから、おふでさきはもう全部出来てましたやろ。

この逸話にみる”おまささん”の活躍ぶりに胸のすく思いがしました。やんちゃなおまさのおばんの魅力爆発です。

飯降政甚さんと『新宗教』の口述記

1.「もう剛情は張らせんやろ」

さて、冒頭で秀司さんに関する慶一先生の言葉を紹介しましたが、みなさんは中山秀司さんに対して、どんなイメージをお持ちでしょうか。

信仰的に未熟で、人としても厚顔無恥な小僧だった頃の僕は、「まつゑさんと結婚して後は、おやさまの思し召しに素直に従わなかった息子」という負のイメージを持っていました。

今となれば、それが大平隆平(良平)の『新宗教』に掲載された本席飯降伊蔵さんの次男、政甚さんの”口述記”に少なからず影響されたものであることは否めません。おそらく、教団組織の慣習に強い不満や疑問を感じていた時期でしたので、大平の記述に出会ったことで自分の考えが補完されたと感じたのでしょう。

その後、文章を書くことの魅力に取り憑かれ、さらに恥ずかしげもなくnoteで記事を公開するようになったことで、僕は文章の中で引用するソースの信憑性を担保すると同時に、記されたテクストの奥に潜む真実をさまざまな角度から検討するようになりました。

たとえば”話し言葉”であれば、それを喜・怒・哀・楽など、違った感情を込めて声に出し、読み比べてみます。するとそのテクストがまったく別の色彩を帯びることがあるのです。

先述した『新宗教』の政甚さんの口述記などはその最たるもので、その作業によって自分が大きな誤解をしていたことに思い至りました。

政甚さんが、父である本席飯降伊蔵さんから聴いたとされるテクストがこれです。

秀司さんが今まさに出直されたことを、飯降伊蔵さんがおやさまに対して申し上げたとされる場面です。

(前文略)

お崩れになつたのは今の門屋の入つた所で御座いますが其の時私の父が

「親さん。先生が今息をお引き取りになりました」

と申上げると教祖様は

「アヽ其うかい」

と云つて一段高い処から降りてお出でになり秀司様の枕許に立ち額をゴロ/\として

「最う剛情は張らせんやろ。張れるかい。張れるなら張つて見いや」

と云ひ、内の父を振返つて

「伊蔵さん。内の態を見ておくれ。金を溜めると此の不始末だで」

と涙一滴こぼさず元の所へお上りになつたといふことであります。

このテクストからは、一見するとおやさまの驚くほど冷淡なお態度が伝わってきます。

『稿本天理教教祖伝』にある

教祖は、出直した秀司の額を撫でて、「可愛相に、早く帰っておいで。」と、長年の労苦を犒われた。

という記述とはまったく意味の異なるお言葉をかけられたことになります。

大平によるこの記述には、秀司さんが蓄財に励んでいたことを示すおやさまのお言葉が含まれているので、『稿本天理教教祖伝』の記述に疑義を呈したり批判したりする人々にとっては格好の攻撃材料となりました。

なにしろ本席の次男である”政甚さん”の証言として書かれているのですから、軽くはありません。ことに『稿本天理教教祖伝』の記述を信じてきた者にとっては重く暗い投げかけとなりました。

事実、このテクストは八島英雄による『中山みき研究ノート』に見る

制度上は秀司の天輪王明神にお参りすることになり、お賽銭は全て秀司の懐に入ることになっていました。それにもかかわらず、秀司はつとめ場所普請の時の材木代金さえも支払わないのです。

などの悪意ある記述と同様に、秀司さんのパーソナリティーを貶め、また教団の伝統的金権体制批判の論拠としてたびたび使われてきています。

では、政甚さんが語ったおやさまのお言葉が真実だったと仮定して、先述したようにテクストに別のトーンを与えてみます。

あえて次のような前提をもって、あらためてテクストを読んでみてください。

おやさまは「理と情」を峻別され、理に徹した姿を崩さぬことをご自身に課しておられた。それゆえ飯降伊蔵に対しても「伊蔵さん。内の態を見ておくれ。金を溜めると此の不始末だで」と嘆息したが、おやさまは心で泣いておられたのだ。教祖中山みきが涙ひとつこぼすことはなくとも、母みきはその小さな肩を震わせ、心の中でさめざめと泣き、嘆き哀しんでおられた。

(前文略)

お崩れになつたのは今の門屋の入つた所で御座いますが其の時私の父が

「親さん。先生が今息をお引き取りになりました」

と申上げると教祖様は

「アヽ其うかい」

と云つて一段高い処から降りてお出でになり秀司様の枕許に立ち額をゴロ/\として

「最う剛情は張らせんやろ。張れるかい。張れるなら張つて見いや」

と云ひ、内の父を振返つて

「伊蔵さん。内の態を見ておくれ。金を溜めると此の不始末だで」

と涙一滴こぼさず元の所へお上りになつたといふことであります。

いかがでしょう。随分と印象が変わりませんか?

「金を溜めると此の不始末だで」

という部分については詳しく後述したいと思います。

2.「どうした政甚」

政甚さんについて付記すると、この大正5年から少しさかのぼった本席のお出直し以前に、政甚さんに関係する

明治三十三年七月二十五日

飯降政甚事情願(政甚事情に付、本席の仰せには親子の縁を切って了う、との事の方如何致して宜しきやとの願)

明治三十九年五月二十六日

先日の御言葉に二名という処、飯降政甚の件に付、二箇年間品行を見定める事に付願

明治四十年四月八日(陰暦二月二十六日)午前八時半

まさゑの事に付、十年来以前川久保との縁談の事に付、おさしづの内に理の発散出来ん事ある故、理の発散すれば宜しと申して居りますと、政甚より勝手に願

などのおさしづの割書がありますが、

「政甚事情に付、本席の仰せには親子の縁を切って了う、との事の方如何致して宜しきやとの願」

など、穏やかならざる言葉が散見されるのが気になります。

また、『新宗教』の中では本席はじめ、飯降家に好意的であった大平隆平が

もし政甚氏にして御本席の生前は兎に角死後に感奮して真に素行を謹みてせめて父の十分の一の徳を全うせられたならば必らずや今日の如き落莫の状態には陥らなかつたのです。

けれども当時は政甚氏も年壮気鋭にして深い前後の思慮を欠き易き時代であつたから止むを得ぬものゝ今日は既に年四十の余を超え人間としては最も信用のなければならない時代であります。其れを何んぞや幾つになつても十八や十九の青年の様な心になつてウカ/\として暮らしていて何うなるか。実に飯降家の失つた信用と名誉とを回復するも失墜するも氏一人の責任にあるのである。

殊に今年は御本席歿して十年である。もし多少なりとも父を思ふの念があつたならば此の期を一期として既往の不心得を霊前に謝し、将来の覚悟を神前に契ふべきである。

もし然らずして今後も既往の如き素行を継続するに至らば今度こそは教界の内外共に飯降家を顧みるものがなくなるであらう。其れがために二姉の肩身の狭窄せらるゝも必然の致す所止むを得ない所であらう。

と、紙面を割いてまで政甚さんに檄を飛ばしていることからも、政甚の素行にも問題があったのではないか?という疑念が沸き起こります。

神の代弁者の嫡男という、”言うに言われん”立場に生まれたことが、青年期の彼にどういう影響を与えたのかは想像すらできません。しかし素行不良の原因が本部への不満によるものだとすれば、教団批判に精力を傾ける大平隆平による、バイアスがかかった誘導尋問的インタビューにまんまと嵌まってしまった。ということもあり得るかもしれません。あくまでも想像に過ぎませんが。

3.「残念な大平隆平(良平)」

では、少しだけ大平隆平について少し触れます。

大平が『新宗教』の政甚談話を掲載した号の発行日として使用している”紀元十億七十七年”という謎の年号の根拠はさておき、おそらく大正5年を指すものと思われます。というのは大平が『新宗教』で天理教批判を繰り返したのは大正4年4月から翌大正5年8月にかけての1年4ヶ月間のことであり、その大正5年(1916年)には30歳の若さで没しているからです。

『新宗教』に記されている政甚さんの言葉が大平によるまったくの捏造であると言い切る材料はありませんし、この「政甚発言」をめぐり、本部員会議で政甚さんが審問を受けたという『新宗教』での記述も事実だと思われます。

大平は当初『新宗教』で天理教組織に対する建設的な意見も述べていました。その提言にはうなづける部分もありました。それは現在教団改革を唱えている方々の建設的な意見と比べても遜色のないものでした。むしろ、現在耳にする批判をこめた改革案が、大平が唱えた論の模倣でしかないと思えるほどです。

天理教の齎らせる新しき特質と使命とは過去の宗教哲学のなさんとしてなし得ざりし精神的革命を根本的に完成するにある。

云ひ換へれば過去の宗教哲学の荒い熊手を逸したる小埃即ちほしい、をしい、かはゆい、にくい、うらみ、はらだち、ゆく、かうまんに満ちたる現在の人類社会を根本的に清掃して塵一点も止めぬ清浄潔白の甘露台世界、黄金世界を此の地上に実現せんとするのである。

此の新時代の特色と使命とを負ふて生れた新時代の象徴人こそ人類の原母伊邪那美命の後身と称せられつゝある天理教祖中山ミキ子である。

と、当初おやさまを絶賛していた大平は、その後「天理教界革命の声」と題して

第一章 階級制度を打破せよ

第三章 封建制度を打破せよ

第四章 中央集権を打破せよ

第五章 教理を乱用する勿れ

第六章 此の道は名聞を求むる道ではない

第七章 此の道は営利を求むる道ではない

第八章 堕落せる天理教

第九章 神の栄光は地に堕ちた

第十章 神の名誉を復活せよ

と章立てして本格的な改革案を論じています。その内容には同意できる部分もありましたが、提言というよりも、教団上層部の人格攻撃を含む痛烈な批判にウエイトが置かれており、当時教団組織のあり方に大きな疑問を感じていた僕ですら食傷するほどでした。

たとえばこんな感じです。

第一章 階級制度を打破せよ

(略)

就中地方の淳朴の信徒のが本部へ来て先ず驚くのは其の扱いの余りに粗暴なることであらうと思われる。これを入信当時に見るに此の道に引き入れる迄は猫撫で声で百方機嫌をとり一旦道に引き入るれば虎の如き権威をもつて望むのである。

而して余程特別の引立でもない限りは自己の所属せる大教会乃至分教会の会長にさえ相対して面会することは出来ないのである。まして本部員もしくば管長をや。これは他宗は知らず温和謙遜慈悲をもつて何人にも隔てなく接見せられた教祖の開いた道としては余りに権威ー世界の道ーに堕しているではないか?

第六章 此の道は名聞を求むる道ではない

(略)

彼等の唯一の光栄とする所は美衣美食に飽き大なる教会に住んで出入に送り迎えをつけ上は長者の覚え芽出度く下は信仰の渇仰の厚からんことのみである。従つて往々集談所が宣教所となり、宣教所が支教会となり、支教会が分教会となり、分教会が教会となり、教会が大教会となり、権訓導が訓導となり、訓導が権少講義となり、権少講義が少講義になり、少講義が権中講義となり、権中講義が中講義となり、中講義が権大講義となり権大講義が大講義となり、大講義が権少教正となり、権少教正が少教正となり、少教正が権中教正となり、権中教正が中教正となり、中教正が権大教正となり、権大教正が大教正となることあらんか。

彼等は之れをもつて無上の光栄としている。其の名誉心の強きこと全く俗

人以上である。

殊に婦人になると虚栄心は更らに一掃甚しく祭礼に於ける楽器演奏の順序もしくは婦人会に於ける講演者の順序等血眼になつてこれを争い、一旦他人に依つて順番を先取せらるゝや後日の宿怨長く消えないと云ふ有様である。

これも今日の天理教徒の前身が天理も人道も分らない無学文盲の成り上り者の多きがためであるが苟くも天理人道を人に教ゆる本部員夫妻を始めかくの如き状態にては余りに興醒めたる有様にて唖然として云ふべき言葉を知らないのである。

しかも彼等は云ふ。本部員は道の功労者である。宜しく彼等をもつて儀表とすべしと。

無知の信徒はただ名を聞いて既に涙をこぼしている。けれども少しく眼の醒めたる人間には彼等の人格や生活を見て尊敬せんとしても尊敬することが出来ないのである。

大平は、信仰生活を体験せねば本当の信仰は分からないと思い立ち、いったんY大教会に所属しつつ教えを学びますが、その過程で組織が歴然たる階級社会であることなどに幻滅し、脱会(※本人の表現)します。それ以降は教団や教団中枢の個人に対し、

山○氏足下

数多本部員も数ある中に実家には数万の富を蓄えながらしかもなおマッチ箱の様な家に住み古下駄に古袴をはいてセッセと金を貯めることに汲々として居るのは貴方をもつて随一としなければなるまい。殊に感心なのは三度が三度の飯も夫婦共自分の内で食ふといふ事は滅多になく大抵本部の食堂で青年と一手に粗食に甘んじていられるのは到底贅沢に馴れた他の本部員の真似の出来ないことだらうと思います。

けれども其の感心は俗物中の俗物としての感心であつて宗教家としての感心ではありません。成る程粗衣粗食粗室に甘んじていられる点は一見脱落した宗教家の様にも思われますが其の動機は助け一条のためにあらずして蓄財のためであると知つては何人も唖然として云ふべき言葉がありません。

洗い出したら飯降家だらうが中山家だらうが故人だらうが今人だらうが本部員だらうが部下だらうが内だらうが外だらうが我だらうが人だらうが遠慮会釈はない。これが天の判官を命ぜられたる我が使命である。

現在の本部員達は何も知らないで腐つた柿が枝に喰付いている様に喰付いているが何時何時本部員総代りになるやら分らぬ。これは私の想像ではない。神のお言葉である。

其の時来らば此の道は一旦潰す。而して誠の人間のみ集めて此の道を再興するであらう。

などといった、攻撃的な批判をおこなうようになりました。

述べている意味は解りますし、教団組織に悪弊が存在することは僕も理解しています。

しかし自分自身を指して「天の判官を命ぜられた」といっている時点で、彼の人間性が露わになる気がします。

およそ文筆を生業とする者にしては、あまりにも品性を欠く文章です。あ。僕も他人のことを言えた義理ではありませんが。

大平にすれば、建設的な提言をしているという自負はあったのでしょう。しかし、ただただ自分を認めなかった本部に対する恨みつらみを吐き出しているに過ぎないようにも感じられます。大平の文章を引用して論文を書く場合、二次資料としても認められないでしょう。

大平については朝日神社のWEBページに

クニが神の啓示者であり、真の救世主であると認めた者もいた。社会思想家で天理教研究家でもあった大平良平である。大平は、自身の機関紙『新宗教』で、中山みきと本席亡きあと、天理教組織は変質したため、神はそれを是正させるべくクニを出現させたとし、クニを天理教という宗教の枠を超えた救世主として位置付けて喧した。クニがみきの後身として現れることは、外ならぬみきが在世時予言していたことであると強く主張していた。

と記載されています。

そうしたこともあって、今では大平の書くものに一分の信頼も置いておりません。

大平隆平。かなり残念な方です。

神の子 中山秀司の生き様

1.「お金をプールすることの必然性」

では前掲の「伊蔵さん。内の態を見ておくれ。金を溜めると此の不始末だで」との、おやさまのお言葉について私見を述べます。

もちろん、おやさまの思し召しは

「水を飲めば水の味がする」

や

「貧に落ち切れ。貧に落ち切らねば、難儀なる者の味が分からん。水でも落ち切れば上がるようなものである。一粒万倍にして返す」

とのお言葉が象徴するように、神の屋敷に住まう者に貧に落ちきることの大切さを諭し、蓄財を戒め、天からの与えと、成ってくる理を喜ぶことにあります。

なので、おやさまが「伊蔵さん。内の態を見ておくれ。金を溜めると此の不始末だで」と本当におっしゃったとしても、それは神のやしろとしての理に徹しているからであり、現実的な問題に直面し続ける秀司さんとしては、当時のお屋敷にあって、寄りくる人々からの奉賽金などをプールする必要に迫られていたと考えられます。水の味が分かることに感謝できたとしても、人間は水だけでは生きていけないのですから。

おやさまのお言葉に背いていたとしても、僕にはそれが「悪行」であるとは思えないのです。

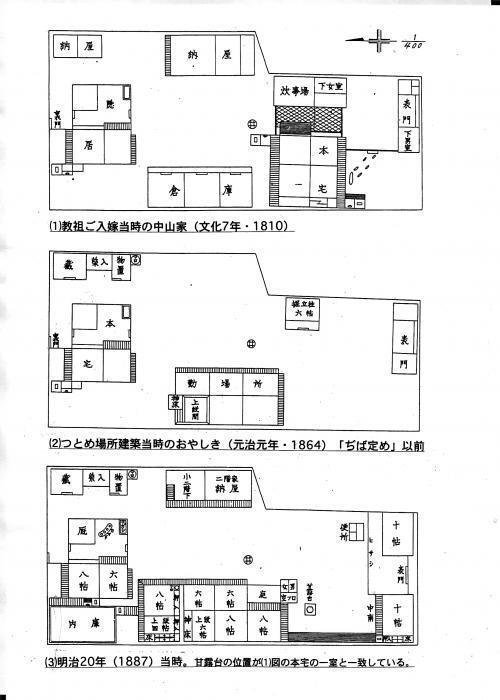

ではここで、秀司さんが戸主をつとめていた当時のお屋敷の状況を考えてみたいと思います。

「今は、三町余りの田地が、年切質に入れてあって儘にならぬが、近い中に

返って来る。そしたら、田地の一、二段も売れば始末のつく事である。決して心配はかけぬ」との秀司の言葉のように、最終的には中山家が責任をもって借金のかたを付ける必要があったと思われるのです。

また、つとめ場所以外にも、秀司在世中には、明治 8 年(55 歳)に中南の門屋、そして、御伝にはありませんが、明治 12 年(59 歳)に小二階と言われる建物、明治 13 年(60 歳)に内蔵が竣功しています。

また、同じ明治 10 年代に、秀司の妹のおまさが分家した家も建てられています。御伝の 133 頁にも、辻忠作が、“ 中南の門屋の経費は「中山様より出された」と答えた ” とあるように、秀司はすべての普請に関わっていたはずですから、大きな財政上の苦労があったと思われるのです。

と記されるように、本席飯降伊蔵さんの信用によって買掛金の返済を先延ばししてもらったものの、最終的な支払いの責任は戸主である秀司さんが当然取るつもりでおられたでしょう。また、その他のお屋敷内の増改築や、足もとを見られたであろう金剛山地福寺の配下になる交渉にあたって発生した費用などについても、他の高弟たちからの金銭的協力はあったとしても、秀司さん以外に最終的な責任を取れる方はいなかったはずです。

そらもう、親を思う秀司先生の、人間としての真実の心と、人間の親としての教祖の御思いとは、いつでもくいちがう、悲しいくいちがいやな。

秀司先生がせっかく命をかけて一生懸命に努力されても、いつも悲しいくいちがいができたのや。

という言葉が、そうした切ないまでの「理と情」のせめぎ合いを端的に言い表しておられます。

2.「天理教壊滅の危機」

また、以下の文章からは明治20年以前のお屋敷、つまり天理教が壊滅の危機に瀕していることを、秀司さんが誰よりも正確に認識していたことがうかがえます。

秀司はおやさまの日常を誰よりも一番よく知っていた。おやさまのお体に親神がお籠りになり、埃のついた食物でもお召し上がりになれないのに、90 歳に近いご高齢で、長期間に及ぶ警察署や監獄署での絶飲絶食のご苦労は、生死の境が迫ることになる。

秀司は明治 10 年に蒸し風呂に薬を投げ込まれ40日間留置され、明治警察の本質を正確に見抜き、その危険を予見され、とにかく教会を設けなければおつとめはできないと思い、地福寺へ行かれたとおもわれる。

秀司さんが出直されて後も、明治15年10月には

お帰りの前日には、空風呂へ薬袋を抛り込むという悪企みをされたが、早速気付いて、事なく済んだ。

という、明治10年同様の事件が起きています。これについては「永尾芳枝祖母口述記」に

佛式教会が急に解散されて、教祖様が奈良の監獄へ御苦労下はった十日間(教祖様は十二日間他の人々は十日間、初代管長様御手記による)の間といふのは警官の臨検が烈しうて、昼は空風呂の中へ薬を入れるか如何か調べにくる。夜は夜で止宿簿の調べに出張ってくる有様やったが、丁度教祖様が奈良からお帰りになる日、即ち明治十五年舊九月二十五日に参拝者の一人が空風呂へ入ったと處が、きつい薬の匂ひがするので驚いて母様に知らして来たのや。母様はびっくりして早速急いでお湯を棄てはったが、ほんまにちょっとの間を置いて制服三名、和服二名の警官が出張って来て空風呂を検査したが、薬の匂ひがしやへんので、案に相違した様な顔をしていた。実は先に密かに人を使こふて薬を投げ入れといて、早速出張って来て検査をして難題をかけるつもりやったとのに違いない。警官は『今日は婆さんの帰る日で、さぞ忙しいやろ』と皮肉を言ふて帰って行ったといふことやった。

そこで、此の後はどんな手段、どんな壓制を加へるかも知れんといふので、此の日の節を限りに空風呂を廃業しやはったのやが、お道を誤解している人達は色々と警察に讒訴したりするので、地かたの反対攻撃はもとより時の政府からの壓迫で、教祖様や父様を度々監禁拘留してえらい苦しめたのや。

(※ルビは筆者による)

と、詳細が記されています。

警察の手先が空風呂に薬を投入して逮捕要件をでっちあげ、その上で逮捕に向かうという、国家権力による謀略です。

これまで、お屋敷、つまり天理教への拘引・留置を伴う迫害は、「おつとめをつとめるから」「人を寄せるから」「賽銭を受け取るから」「ご供を渡す」から、などの法律で禁じられた行為のみを対象にしたものでした。それが「逮捕理由を捏造する」という常軌を逸した方法を使うようになったことは、そこまでしても天理教を壊滅したいという、国家の強い意思の表れといえます。

その変容を見た秀司さんは、お道存続の危機を誰よりも正確に理解していたと思うのです。

だからこそ、命を賭して地福寺に行かれたのではないでしょうか。

3.「最終責任者としての秀司」

秀司さんは確かに資金をプールしていたかもしれない。いや確実にしていたでしょう。けれども自分の懐に入れたわけではないと思うのです。

僕は秀司さんが明治14年に出直されるまでに、放蕩したり贅沢したりという記述をついぞ見たことがありません。

むしろ当時のお屋敷の状況を冷静に見つめる時、使途は明らかだったと思われます。

秀司さんがお屋敷の普請についてのみならず、当局や近隣からの迫害や干渉の矢面に立たれていたことは間違いないと思いますが、その具体的な例を

記します。まず、普請に関していえば、

元治元年 (44歳) つとめ場所

明治8 年(55 歳)中南の門屋

明治10 年代 秀司の妹のおまさが分家。家を建てる

明治12 年(59 歳)小二階と言われる建物

明治13 年(60 歳)内蔵が竣功

これらの普請費用の最終的な責任は戸主である秀司さんにあったはずです。奉賽金が上がっていたとしても、それですべてが賄えたとは到底思えません。

『稿本天理教教祖伝』にも辻忠作が、“ 中南の門屋の経費は『中山様より出された』と答えた” 」とあることからも、秀司さんはすべての普請の施主であり、支払い義務を負う最終責任者としての苦労はあったと思われます。

また、様々な迫害干渉の矢面に立たれていたことは間違いありませんが、主な出来事を深谷忠一氏による『教祖伝』探究(32)「秀司様」より抜粋して要約してみます。

文久2年(42 歳)並松村で稲荷下げをする者に、先方の請いのまま2両2分を与える。(※現在の35,000円程度か)

文久4年(44 歳)並松村の医者古川文吾が奈良の金剛院の者を連れて来て、教祖のお居間に乱入して狼藉を働く。

慶応3年(47 歳)7 月 秀司が中心になって、古市代官所を経由して領主の添書を手に入れ、京都まで出向いて吉田神祇管領から公認を得る。それを不満とする布留社の神職たちの反対攻撃を受ける。

翌慶応4年(48 歳)3 月 お屋敷でおてふりのけいこをしている時に、多数の村人が暴れ込んで乱暴を働く。

明治6 年5月(53 歳)秀司は奈良県から庄屋敷村の戸長に任命され、同年11 月には、お屋敷に聴衆150 人を集めて、大教宣布運動の“ 巡回説教” を開催する。

明治7年10 月(54 歳)大和神社へ神祇問答をしかけた結果として、石上神宮の神職たちが5人連れでやってきて、秀司に向かって問答を仕掛ける。そして、それが丹波市分署の巡査による神前の幣帛、鏡、御簾、金灯篭などの没収の結果になったこと。そして、その後、県庁から高弟3名に指紙がつき、出頭した3名が社寺掛の取り調べを受けた結果、12 月には山村御殿へ教祖が呼び出される。

その山村御殿への呼び出しの結果、県庁がお屋敷への参拝人を取り調べるようになり、また、奈良中教院が高弟3名を呼び出して信仰を差し止め、お屋敷の幣帛、鏡、御簾等を没収される。2カ月の間に2度の没収である。

明治8 年(55 歳)秀司の身上障り中に、奈良県庁から教祖と秀司に差紙がつく。

明治9年(56 歳)教祖の反対を押して堺県から風呂と宿屋の鑑札を受ける。

明治10 年(57歳)丹波市村事務所の者がおやしきへ来て神前の物を封印する。続いて、秀司が奈良警察署に収監されて40 日間留め置かれ罰金に処せられる。

これらのことが出来する度に大変な気苦労があり、謝罪や折衝にはそれなりの費用が生じたでしょう。つまり、お道を守ためにも、おやさまをお守りするためにも、戸主であり、息子であり、対外的な責任者である秀司さんには、おやさまからどれだけお叱りをうけようとも、そのための資金は常に準備しておく必要があったと考えられます。

4.「最も多く拘留されたのは秀司」

次に、同じく深谷忠一氏による『教祖伝』探究(32)「秀司様」より秀司さんの留置や投獄について引用します。

『稿本天理教教祖伝』には、秀司が明治10 年(57 歳)に、宮地某の誣告によって、奈良警察署に40日間留め置かれたとありますが、その前年の明治9年にも、蒸し風呂に薬種を用いたとの嫌疑で、30 日間監獄へ行ったという記録(『復元』第37 号参照)もあります。

官憲の取り締まりについて、御伝の114 頁には、今後満十二年に亙り、約十八回に及ぶ御苦労を予言され、……今や将に、教祖に対する留置投獄という形を以て、高山布教が始まろうとして居る。

と記されていますが、監獄に拘留された時間・日数を数えれば、秀司が誰よりも長く収監されていたのではないかと推察されます。当時の留置・監獄署の環境の中で、足の不自由な秀司が30 日や40 日もの長い時間をどう過ごしたのか。その日々がどれ程悲惨なものであったのか想像もつきません。

そして、その秀司の身に直接加えられた苦難と、秀司にとっては教祖である前に長年の労苦を共にしてきた年老いた肉親の母親。そのかけがえのない人を、自分が命の危険を感じたような監獄生活に追いやる危険を冒すことはできない。何としてでも官憲からの迫害攻撃をさける手立てを講じなければならないと思えたであろうし、また、彼の立場としては、母を慕ってくる信者の命を危険に晒すわけにもいかなかったのでしょう。蒸し風呂や宿屋の鑑札を受けたり、地福寺の配下になる方策を講じたのも、他の選択肢がなかったと考えた方が妥当だと思えるのです。

このように、秀司さんはさまざまに起きてくることの矢面に立ち、同時にどの高弟よりも多くの日数を拘留されているのです。

どこが蓄財に励み、おやさまのなさることに最後まで反対した馬鹿息子であるものですか。並の者ならとっくにお屋敷を去っているでしょう。

僕は「戸主中山秀司」として、また「おやさまの”ひながた”の同行者」として、そして「おやさま中山みきの神性と教えを誰よりも深く理解していた先達」としての秀司さんが、本教草創期に果たした意義と功績にあらため感謝したいと思っています。

他の人では絶対に通れなかったであろう荊の道を、おやさまに厳しく叱責されながらも信念を持って通りきった秀司さんこそ、余人を持って代えがたい偉大なる「教えの台」なのではないでしょうか。

結びにかえて

或る日教祖様がちんばのつとめを教えて下さった。

そうすると、秀司先生の留守の間に先生方がよって、どうしても秀司先生の足を癒してもらおうと、おつとめをしておられたのであります。

ところが外出先から帰ってこられた秀司先生は、それを見るや否や、お前たち何をしているのだ、そんなことをしてくれるから、又教祖様に警察の御苦労をかける事がわからんのかと言うて止めておられる。

おつとめをしておられる人としては、秀司先生の足を癒してもらうためにやっているのです。思わずかっとなってその事をいゝますと、先生ははげしく、俺の足みたいなものはほっておいてくれ、俺の足みたいなもの癒らんでもいゝのだ、と言われたのであります。

ここにも理と情の狭間を生きる秀司さんの決意が見てとれます。

秀司さんはおやさまのお言葉どおり、明治14年4月8日に出直されます。

金剛山地福寺の配下として転輪王講社の開設を認めてもらうために、おやさまの「神は退く」との厳しい制止を振り切り、不自由な脚で芋が峠を越えて金剛山麓に向かった翌年のことでした。

しかし、中山慶一先生がいみじくも

「そらもう、親を思う秀司先生の、人間としての真実の心と、人間の親としての教祖の御思いとは、いつでもくいちがう、悲しいくいちがいやな。

秀司先生がせっかく命をかけて一生懸命に努力されても、いつも悲しいくいちがいができたのや。」

と語られましたが、秀司さんが出直しに際して語ったとされる次の言葉によって、この母子の心が表裏一体であったことを確信しました。

おやさまのお言葉の通り、秀司さんは転輪王講社の開筵式を終えた翌14年4月8日に61歳で出直しました。その出直しのご様子を桝井伊三郎が述懐しています。

「別に大した御病気と云ふではなく、楽に御眠りになるよふに御隠れになりました。御隠れになる時モ一 一度御寿命をお延し下さるよふに神様に御願ひ申しませうかとお尋ね致しますと、先生は『無い寿命を御願ひするのは、それは欲だすセ、理の欲と云ふものだす』と仰せになって、更に御苦しみの御様子を拝見しませんでした」と。

「無い寿命を御願ひするのは、それは欲だすセ、理の欲と云ふものだす」

これは、おやさまの教えを”我がもの”とした者のみが詠みうる辞世の句ではないでしょうか。

いかなる苦難に相まみえようとも、おやさまに寄り添い続けた”ひながたの同行者”。それが中山秀司その人でした。

明治14年(1881)4月8日没。

教えに殉じた61年の生涯は、実に見事なものでありました。

明治三十一年七月十四日 夜

昨朝本席御身上御願い申し上げば、夜深に尋ね出よとの仰せに付願

(前略)

又暫くして

さあ/\元々十年の間という。若き神とも言うたやろ。それはとんと古い事で聞き分けにや分からん。若き神と言うた。十年の間若き神という。この者一つ順序の理、成らず/\の問、順序を諭すは、この元台というは一寸には諭せん。痛めてなりとかゞめてなりと。名は秀司という。この艱難もよう聞き分けてくれにゃならん。若き神、名はこかん。これらは成らん/\の中順序通して、若き神はずっと以前に暮れた。知って居る者ある。よく伝え。又秀司という、めん/\の心、楽しみ一寸通りたなれど苦労の道筋、どうなりとして通りた。内にすっきり無いようにした。中に一寸話し難くい処もある。年限古き処どうであったこうであった。それはなあという事もある。よく伝え合い話してくれにゃならん。

秀司さんのお出直しからすでに143年。そのご命日を前に。

(了)

writer/Be.w.o

proofreader/I.F & N.N