事業再構築補助金の闇⑩ ルール改正はこれが原因か?障がい者福祉事業の爆増について

シリーズ10本目は、少し違った切り口で、事業再構築補助金の闇(国庫及び公的制度からの二重受給(旧:重複案件))について書いてみようと思います。

気になる方は過去記事もご覧ください。

事業再構築補助金の闇① 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇② 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇③ 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇④ 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇⑤ 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇⑥ 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇⑦ 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇⑧ 重複案件ルールについて

事業再構築補助金の闇⑨ 重複案件ルールについて

本題に入る前に、X(Twitter)で、本件について、この闇の出口を提示していただいた方がいらっしゃいましたので、有益かつメモとしてリンクを貼らせていただきます。

やはり思い返しても経産省系の補助金が医療・介護福祉等などの公的保険給付を受けている事業は対象外なのは明白だと思います。

— 小野拓真@ひらくコンサルティング (@hiraku_smeclssa) November 29, 2023

①厚労省が別枠で医療・介護福祉専門の補助金を予算を確保している…

出口策の内容については概ね私も同意見です。私は介護等の分野が専門というわけではないので、ある意味素人の視点から疑問に思うことをメモ代わりに書いておこうと思います。

医療、介護、障がい福祉等の事業が経産省系の補助金(事業再構築補助金、ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金)の対象外の理由3つは、

①厚労省が別枠で医療・介護福祉専門の補助金を予算を確保している

②プライスメイカーが自治体や業界有識者であるため、他の業種のような価格競争に晒されていない準市場である(報酬が高い安いは別の話)

③国から報酬を受け取る法律が存在している

①は確かに介護や障がい福祉などの分野には、厚生労働省が予算をつけて助成等を行っています。

②は書かれていることはその通りと思う反面、厚労省の補助金はあるので、経済産業省系の補助金が受けられないということには直結しないのかなという印象。

③も書いてあることはその通りなんですが、素人の私からすると、国や都道府県、市町村の負担分も含め、介護等の「事業の対価としてもらっている報酬」と、「新たな事業にチャレンジすることを応援するための補助金」は性質が全く異なるので、それを補助金の二重取りのような位置づけで判断することは、ちょっと腑に落ちない感じがあります。

もの補助やIT導入については認められていた点については

①もの補助ついては保険外治療の範囲内で現段階も認められている

②IT導入は設立当時はIT担当は経産省であったため、厚労省管轄事業でも例外的に認めれられていた可能性が高い

③もの補助もIT導入も元々保険給付の制度について熟知している事業者であったため大きな問題としてこなかった

特に③が大きく、元々保険給付の制度を理解した上で行っている事業がさらなる発展のために補助金を活用しており、厚労省関連の補助金との棲み分けができていたので大きな問題にして来なかったのかなと思います。

①については、事業再構築補助金でも100%保険外であれば、介護事業や障がい福祉事業は認められると理解しています。

②については、国のお金の二重取りを理由にするのであれば、介護報酬とIT補助金の組み合わせもなんら変わらないのではと思います。足元の令和5年度補正予算で下記のような類似する助成がありますしね。

③については、そうかなぁと思う反面、では皆が保険制度を理解していれば二重取りでもいいのかと言えばそうでもない。でも、わかるのは、もの補助だけでは、それほど大きな金額、大きな話になっていなかったというところはあるかなと思います。

しかし、今回再構築補助金は新事業への参入を行う補助金です。 これは推測ですが、保険給付の流れについてあまりにも理解していない計画が多かったのではないかと思われます。 例えば就労継続支援事業所などでは施設の運用資金は国保連から給付される訓練等給付が基本となるわけですが、利用者の活動によって発生する収益事業しか計画に記載していないなどです。 本来はビジネスにおける主たる収益源やビジネスモデルを理解していない場合は審査にて不採択にすべきなのですが、審査員全員が保険制度に理解があるわけではないので見抜くことができず、そのまま採択されてしまった案件が多数存在していたのかなと。

保険給付の流れについて理解していない計画が多かったかという点については、特に採択件数の多かった就労支援、障がい者向けグループホーム、放課後等デイサービスでいえば、まったくビジネスモデルを理解していなかった計画書が多かったというのは本当かな?と思います。

まず、飲食や宿泊などの事業者が、純粋な民民取引ではない介護や障がい者福祉事業へ単独(外部サポートを受けずに)で参入するにはハードルが高い。それぞれの事業はフランチャイズや専門のコンサルが支援していたケースが多いように聞いています。

また国や自治体が負担する保険給付の部分を売上に計上しなかったら、黒字になるような計画書がそもそも作れないと思うので、さすがにそのようなケースが多いとは個人的には思えず、本当にそうであれば、そのようなずさんな計画書は審査で不採択にされているでしょう。

ケースとして、介護から障害福祉、障害福祉から介護、保育から障害福祉なども多く見られましたが、既存事業と補助事業が共に厚労省管轄といわれる事業であれば事業再構築補助金が認められていたかと言えばそのようなルールはありません。

それが厚労省あたりから抗議を受けて慌てて元から明確な線引きをしていたというアナウンスをしたと思われます。まとめると、これまでは申請者が保険制度を理解しており、数も少なく比較的厚労省管轄の補助金とも棲み分けもできていたため敢えて名言はせず玉虫色の対応をしていたが、再構築補助金で保険制度を理解していない事業者が多数出てきて問題となったため慌てて明文化した

厚労省からの抗議を受けてというのは事実でしょう。事務局からも厚労省からの指摘があった点は電話で聞いています。

その理由は、棲み分けができていたとか、保険制度を理解できていないというよりは、単に「目立ちすぎた」「件数が多すぎた」というのが事実ではないのかなと考えています。

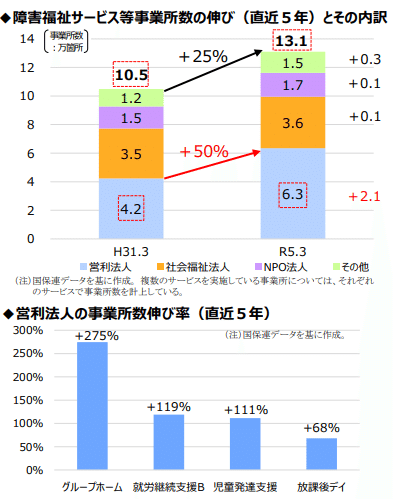

以下は「2023年11月14日 財政制度等審議会における議論の状況について」の資料です。

この辺りを見ると、なんで急ブレーキがかかったのか想像できます。

そうです、民間事業者の障がい福祉事業への参入が急増しています。

もちろん、全部が事業再構築補助金を利用したものではありませんが、障がい者グループホーム、就労支援、放課後等デイ、児童発達支援は採択事例がとても多くなっています。

予算の膨張を抑制したい厚生労働省の逆鱗にこれが振れたため、ずっと昔から認められていたものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金も巻き込んで、突如「国庫及び公的制度からの二重受給」というルールが出来上がったというのが、一番あり得る理由ではないでしょうか?

また、もう一つ私が納得いかないのは、事業再構築補助金は第1回(2021年)から二重受給ルールが適用されるのに対して、ものづくり補助金のコールセンターは明確に公募要領に記載された以降の公募回(2023年)から適用と、取扱に違いがある点なんですよね。

いやいや、事業再構築補助金とものづくり補助金では、若干政策目的や運営事務局が違うものの、同じ経済産業省管轄の補助金で、二重受給ルールの適用時期が大きく異なるのは問題では?という点も腑に落ちないポイントです。

さて、ここからが重要な出口の話です。

福祉経験と補助金支援の双方の立場に立ったことがある私の意見としては確かに採択された事業者が後出しで取り消しを喰らうのは酷い話ですが、保険制度を理解していない方が福祉事業運営を行ったら一番の被害者はその施設を利用していた利用者になります。 利用者は一般的には申請者である経営者と比べ社会的弱者であることが多いです。 保険制度を理解していないため認定取り消しをくらったらそこに所属する利用者はまた新たな所属先を探す必要があり、その際には既存の福祉施設がフォローせざるを得ず、最悪の場合露頭に迷う結果になることもあり得ます。 施設閉鎖によってサービスが利用できなくなった利用者が引き継ぎ先がなかなか見つからなかった実例もあります。

これはおっしゃる通りですね。補助金返還で施設の経営が傾くことも考えられます。利用者の保護が最優先ですよね。

そのため、保険制度が事業計画書に盛り込まれていない案件についてはたとえ支払い済みであっても取り消されるべきだと考えています。

今後の対応としては原則通り公募要領違反として取り下げはするものの事務局サイドに落ち度もあり、既に認可を受けて福祉施設としての運営を行っている場合労働者・利用者保護の観点からケースバイケースの対応をするべきかと思います。

ちなみに下記の対応は非公開であることが前提です。

まずは改めて第1回から7回にて採択されてしまっている福祉介護分野での計画書を審査をします。 その審査結果にて対応をいくつかにわけます

①計画に保険制度の記載あり →そのまま進める

②計画に保険制度の記載なしand採択〜交付審査 →取り消し

③ 計画に保険制度の記載なしand交付決定〜認可手続き中 →原則取り消し ※何かしらの救済処置があっても良い

④ 計画に保険制度の記載なしand認可済み〜 →労働者・利用者保護のためそのまま進める 以上です。

全てOKとか取り消しとか画一的な対応については私は反対で状況に応じて対応は分けるべきかと思います。 色々と意見は出てくるでしょうし、現実的に可能かの判断は必要にはなると思いますが、福祉の現場と補助金双方の立場に立ったことがある私としてはこのように考えます。

私も、そもそも保険制度を利用する事業であるのに、それが書かれていない事業計画書は、事業側に落ち度があると思います。その点が審査で見逃されてもおかしくないので、このケースは採択が取り消しになってもいいと思います。保険適用と書いてい事業計画書とは異なる事業運営がなされていることになると思いますので、これはやむを得ないでしょう。

以上、事業再構築補助金に関する有益なツイートや「2023年11月14日 財政制度等審議会における議論の状況について」の資料で、なぜ事業再構築補助金等にルール変更が生じたのか、理由を探ってきました。

また、事業再構築補助金の闇について、事態に大きな変更等があれば、お知らせしていきたいと思います。

最後に弊社の宣伝です。

弊社では、2024年4月から、インバウンド集客を強化されたい店舗様(飲食店、お土産店、貸衣装店、観光施設等)へ、外貨での支払い(外貨での買い物サポート)機能が付いた外貨両替機の導入支援を行っています。

導入により外貨両替(外貨から円への両替)を希望する訪日外国人観光客の取り込みによる既存店舗の売上アップと両替による新たな収益の獲得が見込めます。

物価高等、各種コストが上がり、ネット集客での差別化も困難な現状、他社とは違う集客チャネル(両替目的の訪日外国人観光客の取り込み)の獲得に加え、外貨両替事業を簡単にプラスし収益の多角化が可能となる本サービスにご興味をもっていただきましたら、下記からサイトにアクセスいただき、サービス資料をご覧ください。

導入コストや収支シミュレーションについてお知りになりたい方は、右側の詳細版の資料をご覧いただければと思います。

詳細版資料のパスワードについては、下記の弊社公式LINEにご登録いただき、チャット欄に「詳細希望」と入れていただきますと、パスワードが自動で送られます。

また、zoomでの資料のご説明や特に関東近郊であれば無料で導入効果等の調査、各種補助金(経済産業省系、観光庁系、総務省系等)活用のご相談も可能ですので、LINEからお気軽にお声かけくださいませ。

お問合せお待ちしております。