僕たちは偶然に気づく(2)各時代の影響

「レクチャー~」のオマケにつけた「この本ができるまで~」に、

大きな視点から捉えるなら、60年代のヌーベルヴァーグ、70年代のニューウェーブ、80年代のサイバーパンクといった文化的な潮流の影響が、90年代の渋谷系まで流れ込んでいる印象を受けました(本書には1920年代の話題までチラッと登場します)。

という箇所がありますが、これは以前にも(部分的に)別のところで書いています。1960.70.80年代から90年代へのつながりという点です。

で、よく考えると本書にはもっと前の話も出てきた(P.28)っけなと思い直して「1920年代」の部分を書き足しました。

その数日後、たまたま「ミュージック・マガジン」のバックナンバー(84年11月号)の表紙に「サロン・ミュージック」と書いてあるのを発見して購入してみました。

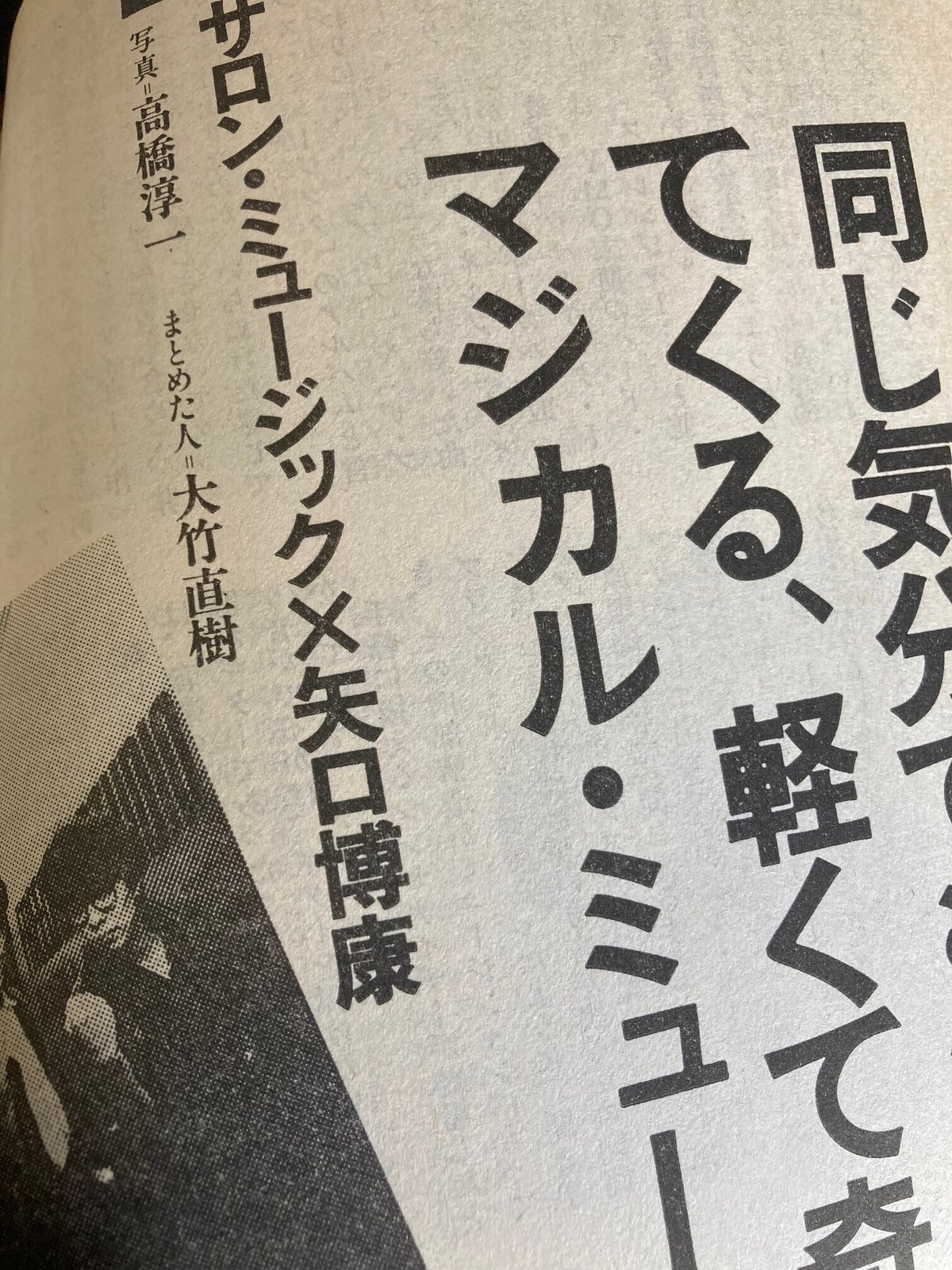

「同じ気分でも違って出てくる、軽くて奇妙なマジカル・ミュージック」

と題された「サロン・ミュージック×矢口博康」の対談が掲載されており、

そこには、次のような発言が……!

大竹 サロン・ミュージックのほうもルーツがわかんないんだよね。

竹中 いろいろ言われるもんね。20年代、60年代、70年代、80年代って、メチャクチャ言われるんだよね、会う人によって。でも、全部好きだから。」

何と、自分の書いた文章が、過去に予言されていたかのようなご発言ではありませんか。

同じサロン・ミュージックについて述べているので当然といえば当然ですが、当事者による1984年の発言と、十数時間のインタビューを経て2024年に書いた結論がこれほど似てくるとは、テストの答え合わせで◎を貰ったような心境でした。

ちなみにこの対談のすぐ前は、

北中正和「気になるYMO“散開”後の3人」

で、なかなか時代を感じさせます。

裏表紙はカルチャー・クラブです。