【3DCG】ZBrushはハードサーフェス制作に向いてない?向いてる?【Tech】

初めまして。

株式会社Black Beard Design Studioクリエイティブディビジョン

アートディレクターの中村と申します。

今回は【Tech】カテゴリの記事第1弾になります。

【Tech】では、ツールや自習内容など技術に関する情報をお届けしていく予定です。

どうぞよろしくお願いします。

さて唐突ですがCG業界の界隈では

ZBrushはハードサーフェス制作には向いていないという意見

はたまたZBrushを使用しないとむしろ作れないのではないかという意見

どちらもお聞きした事があるのではないでしょうか。

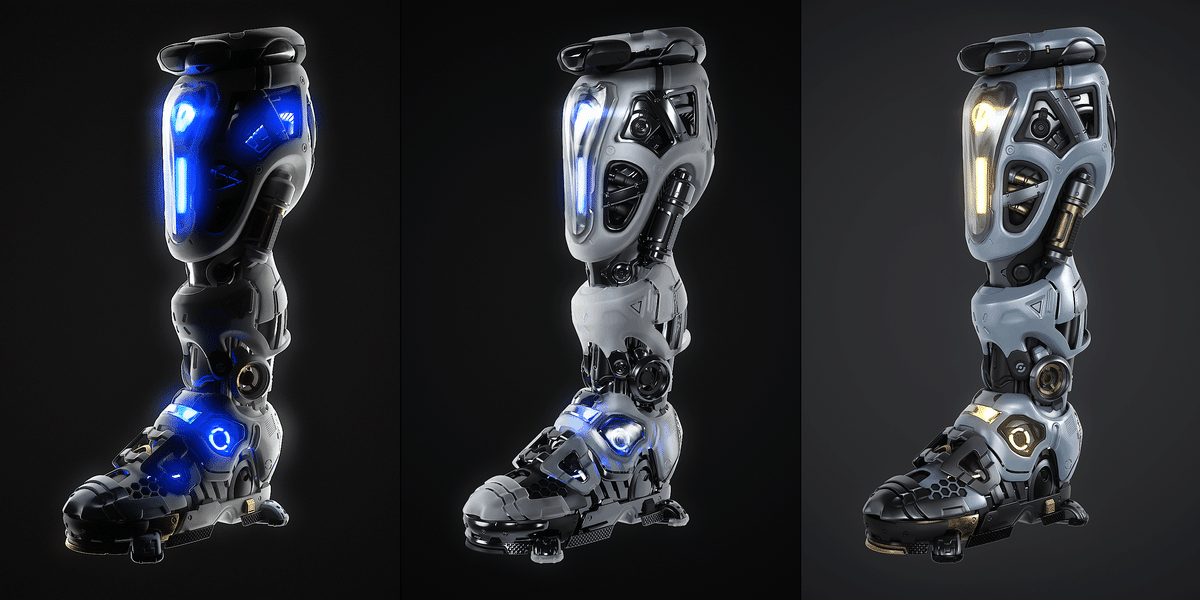

今回は実際にZBrushを使用し、メカ風足の制作を通じて感じた所感をご報告出来ればと思います。

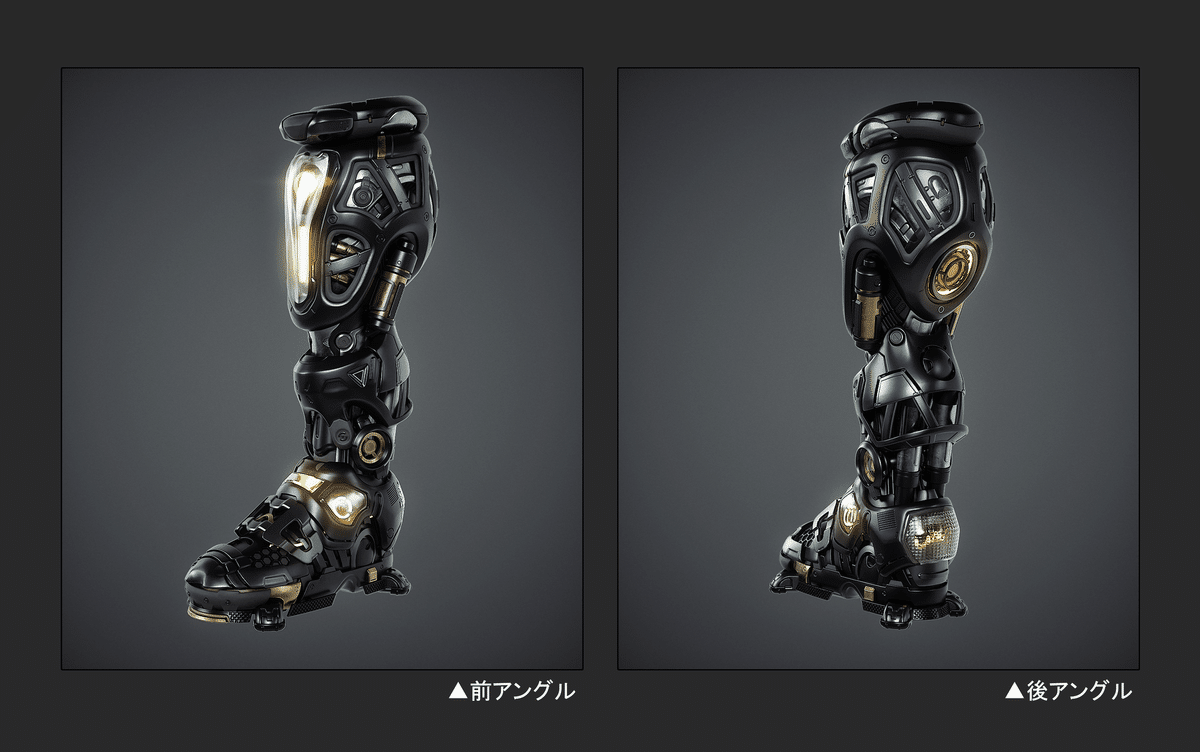

▼今回の完成イメージ

●本題の前に

【形状の捉え方について】

モデリングをする際に細部ではなく大局を捉えていくという点に関しては

各DCCツール、ZBrush等に関わらず共通で大切な事のように感じます。

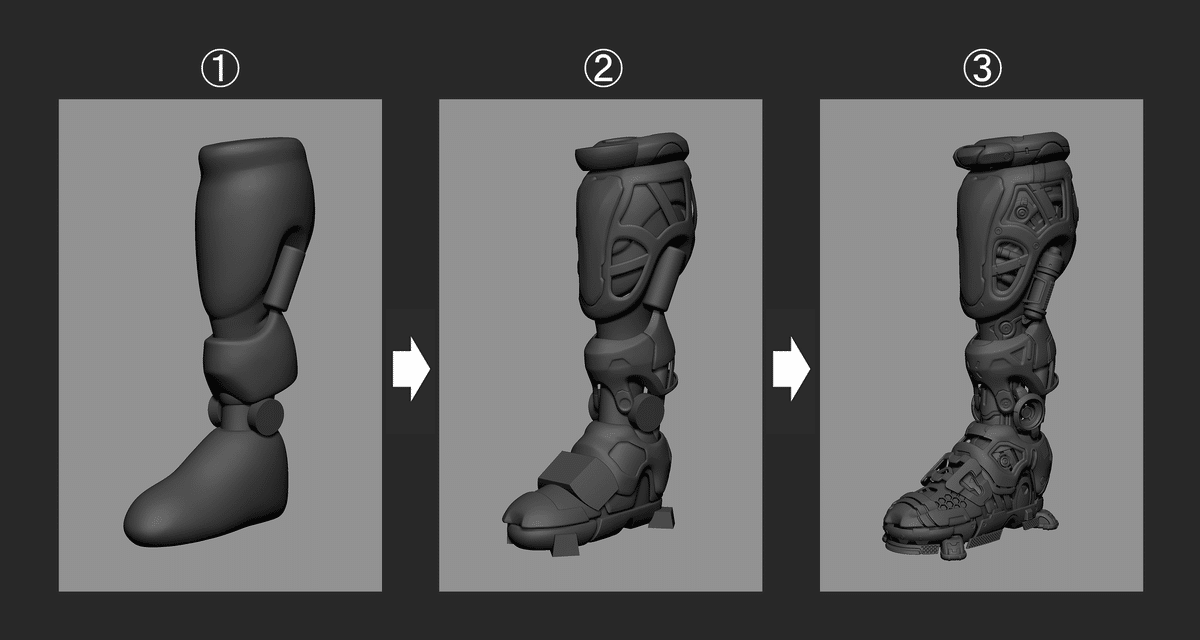

例えば

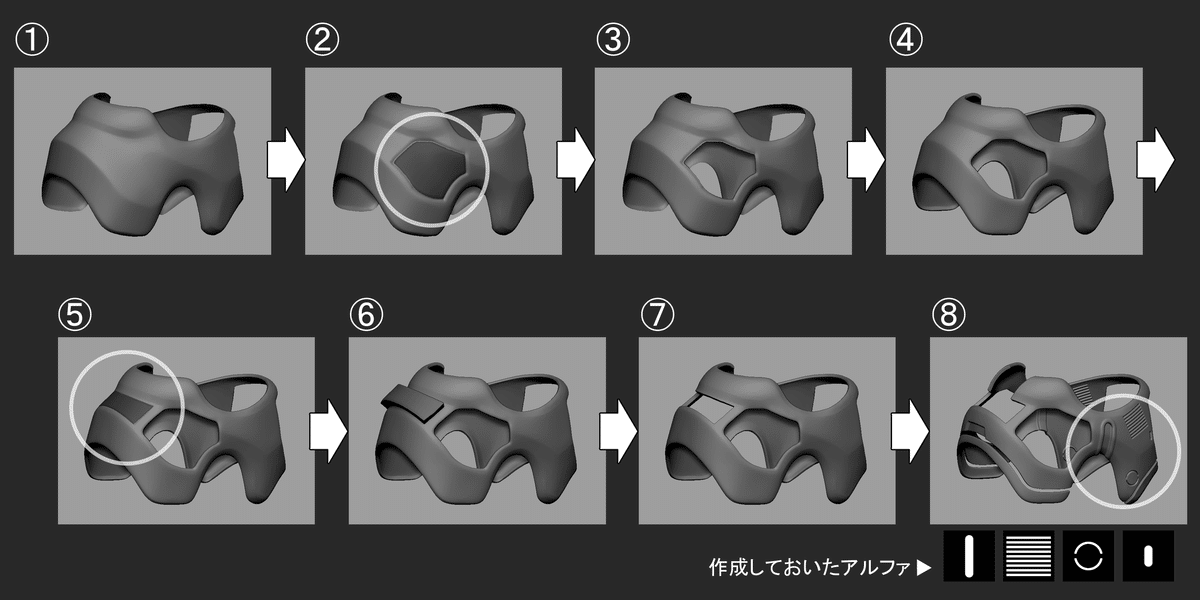

上図の①→②→③ 順のように大まかなグループパーツから徐々に細部を詰めていくイメージです。

(オリジナルのデザインや造形で進める際は①の時には②を、②の時には③をある程度想像出来ていると、より円滑に進める事が出来ます)

細かなデザインやディテールを入れるコツとしては

一旦大まかに分けたパーツから各パーツそれぞれ更に分けていくイメージとなります。

(例えが適切か分かりませんがマトリョーシカのような入れ子構造と考えても良いかもしれません)

反対に普段何かを観察や分析をする際は一見複雑そうに見える物も

一旦 ①のように単純化出来ないか?

という訓練を日常的に重ねる事により、一見複雑に見えていた対象物への理解が深まります。

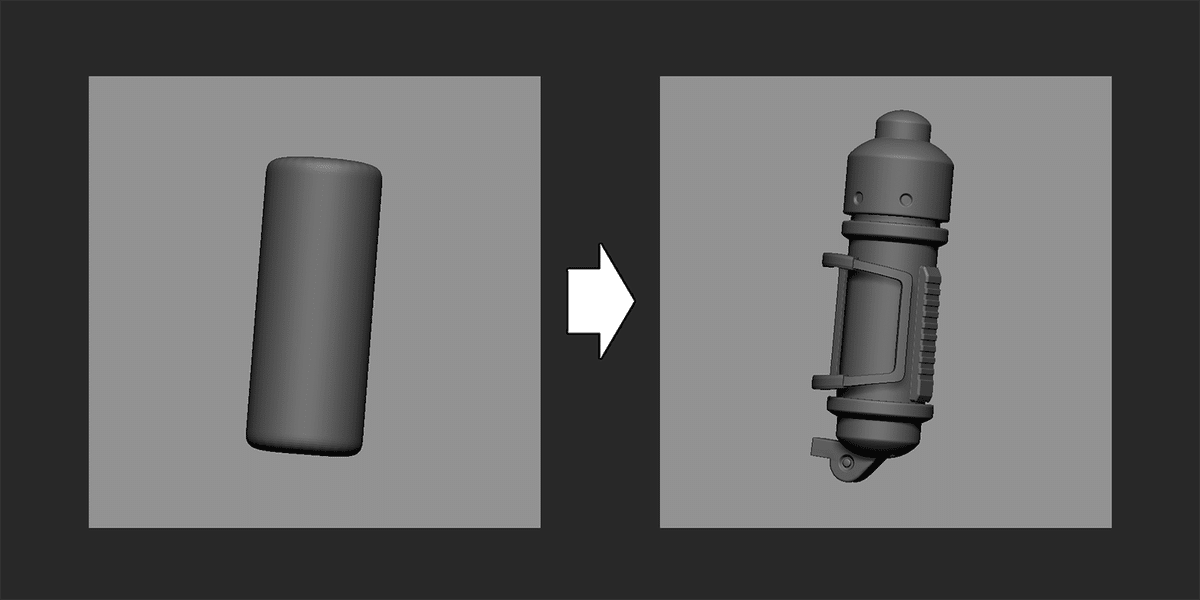

上図のように序盤は単純な筒状のアタリとして配置をしつつ

周りの密度と合わせて徐々に密度を上げていきます。

(他パーツも全て同様にバランス良く進めます)

▼全体と細部の関係性

全体と細部の相互バランスや綱引きのような関係を意識すると良いかと思います。

具体的にはどちらか一方を重視し過ぎる事無く、

細部を詰めたら一旦引いて全体を確認するなどの行き来が大切かと思います。

【設定や粒度に関して】

細部やディテールはその対象物の設定に合わせたサイズ感を意識すると良いと思います。

今回の場合は人間と同等サイズの想定となります。

巨大オブジェクトを想定とする場合はディテール具合やデザインも変わってくるので注意が必要です。

(例えば狙いが巨大メカだった場合は第三者へ巨大感をしっかり感じさせる必要があります)

また個人制作、お仕事どちらにも言える事ですが対象物(作品や制作物)を第三者目線において

どのような距離感で観察、観測される物かという事も意識すると良いと思います。

(例えば限られた時間内で制作する際は、接写するような想定が無いのであれば遠目から見た際のビジュアルにより力を入れるべきなのかもしれません)

●本題のZBrushハードサーフェス制作について

前置きが長くなりましたが

ZBrush使用したハードサーフェス制作の向き不向きについては下記の印象となります。

※あくまでも個人的な見解となりますのでご了承くださいませ

【向いている印象】

・トポロジーの流れに捉われない直感的な形状再現

(アルファ、スタンプ、Live Boolean、直感的表現が可能なブラシ)

・オリジナルのデザインやコンセプトアート

・DCCツール移行前のベースモデル等(詳細に関しては後述)

【不向きな印象】

・ポリゴンの美しい流れや整ったトポロジー制作

・デザイン画にきっちりと合わせるようなケース

・修正が多く入るようなお仕事

▼ハードサーフェス制作にて優れた機能やツール

●ZBrushハードサーフェス制作のTips

このパートではより具体的な機能を幾つかご紹介させて頂きます。

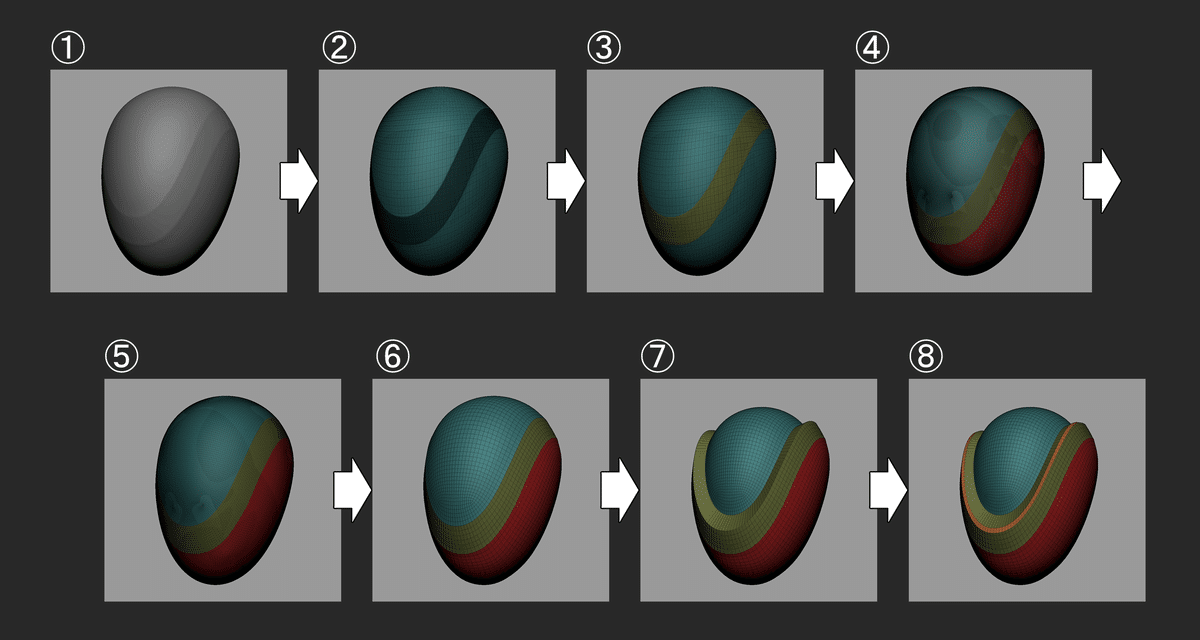

【全体編】ZBrushハードサーフェス制作の調整例

①ZBrushにて作成した任意の形状モデルがあるとします。

(図は球体を縦に変形させた物をブラシで一部平坦にした物です)

②例えば中央の平坦な箇所をマスクで塗りつぶします。

③マスク選択箇所を『Polygroups』→『Group Masked』

にてグループ分けを行います。

④『Geometry』→『ZRemesher』※KeepGroupsをオン状態

にてトポロジーを最適化します。

⑤、⑥更に『ZRemesher』を繰り返しメッシュを整えます。

⑦、⑧トポロジーの流れが整理された事で、形状をより調整しやすいデータとなりました。

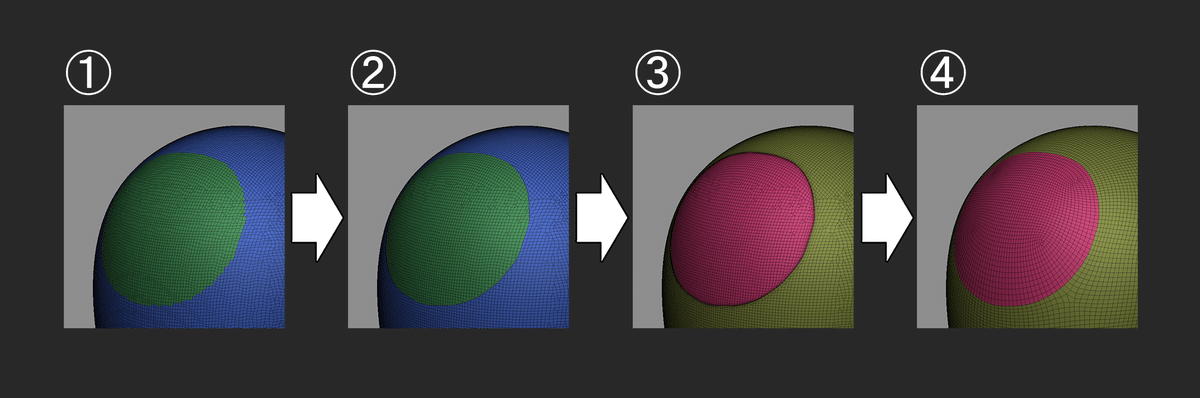

【細部編】メッシュを滑らかにする調整例

①このようにメッシュが乱れている状態の際

②『Deformation』→『Polish By Groups』

にて境界を滑らかにします。

③『Geometry』→『Edge Loop』→『Panel Loop』

にて更に境界を滑らかにする事もできます。

④『Geometry』→『ZRemesher』※KeepGroupsをオン状態

にてトポロジーを最適化、こちらも整理された事で調整しやすいデータとなりました。

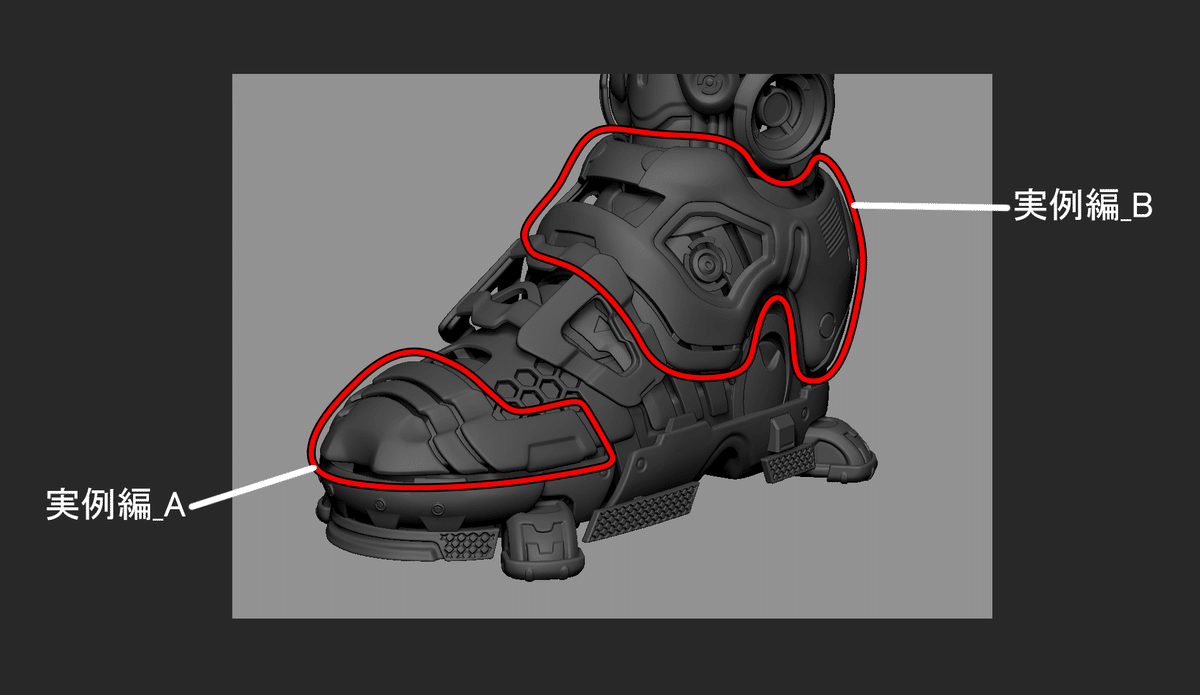

●実例編

下図ABの箇所の解説を行っていきます。

※分かり易さを重視しABどちらも最終段階までの流れを一連でご紹介させて頂いておりますが

実際には個別に最終段階まで詰めるのではなく、全ての他パーツと足並みを揃えるように進めて制作しました。

(繰り返しになりますが、全体をバランス良く進める事をおすすめします)

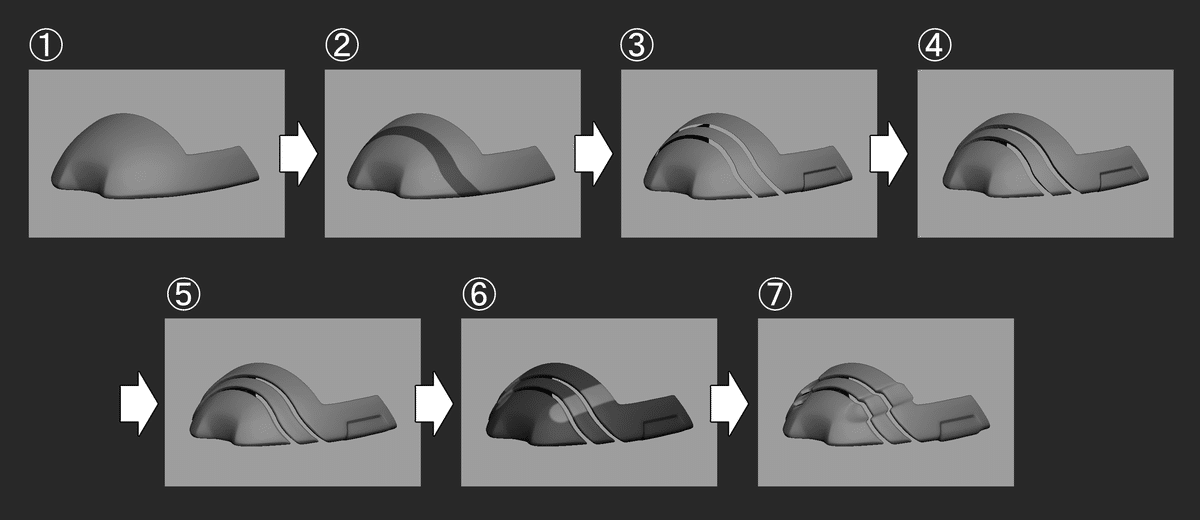

【実例編_A】

①厚みのないオブジェクトの状態

②好きな形状に(絵を描くようにMaskPenブラシにて)マスク選択をします。

③『Subtool』→『Split』→『Split Masked Points』

にてマスク箇所を分離し、オブジェクト同士を少し離します。

④『Subtool』→『Extract』

にてオブジェクトに厚みを付けます。

⑤Flattenブラシにて厚みの角の面を取ります。

※ローモデルの場合はZModelerブラシにて自動面取りが行えます。

またハイモデルも『Bevel Pro』機能を使用すると自動面取りが行えますが

エラーが起こらないようにメッシュを少し整える必要があります。

(今回は面取り箇所が少ない為、Flattenブラシの手作業を選択しました。

面取り箇所が膨大な場合は自動面取りをする方が良いと思います)

⑥形状変更させたい箇所へマスク選択→マスク反転をし選択箇所を少し移動させます。

⑦特徴的な形状のアクセントを簡単に入れる事が出来ました。

【実例編_B】

①厚みのないオブジェクトの状態

②好きな形状にマスク選択をします。

(マスク周りの細い溝はDam Standardブラシにてどのような形状にするかを探った痕跡となります)

③『Subtool』→『Split』→『Split Masked Points』

にてマスク箇所を分離し穴をあけます。

④『Subtool』→『Extract』

にてオブジェクトに厚みを付けます。

⑤厚みを付けてしまってから穴をあけたい場合ですが、穴をあけたい箇所をマスク選択

マスク選択箇所を分離し、『Extract』にて厚みを付けたオブジェクトを作成します。

⑥本体と先ほど作成した2つのオブジェクトを重ねて減算モードでLive Booleanを行います。

⑦するとこのように簡単に穴をあける事が出来ます。

(気に入った形状になるまで編集が可能です、形状を確定したい場合は

『Subtool』→『Boolean』→『Make Boolean Mesh』にて確定します)

⑧同様にブーリアンや切り離しにて調整したモデルに対して

スタンプの要領で幾つかディテール追加しました。

(スタンプはStandardブラシをDragRectにし、作成しておいたアルファで行います)

●最終的なビジュアル表現

各質感に関してもデザインやモデリングの段階から最終的な見栄えを意識して進められると良いと思います、

具体的には異なる材質等でメリハリを付ける箇所の算段や全体の撮れ高のような物のバランスを意識します。

今回の場合は

・外装パーツ

・内部パーツ

・発光パーツ

・透明パーツ

等がどのような役目を果たすパーツかを想定しながら進めていきました。

(質感設定はMarmoset Toolbagを使用しました。

ライティングや質感設定に関しましては別の題材にてまた詳しくご紹介させて頂ければと思います)

またハードサーフェス制作のコツとしては

各エッジをモデリングの段階にてシャープに作り過ぎないように

気を付けておく事が重要かと思います。

※エッジを過度にシャープに制作してしまうとにハイライトが乗らず残念な結果となってしまう為です。

●総括

やはりZBrushの醍醐味は絵を描くようにモデリングが出来るという点にあるかと思います。

今回のように造形をしながらデザインを進めたり、流線的なデザインや造形には向いていると感じました。

また前述させて頂いたようにトポロジーを整えたり、滑らかにする事によって

DCCツールへ移行する前のベースモデルとして実際のお仕事にも活かせる要素があると感じました。

以上となります、最後までお読み頂きましてありがとうございました!

▼おまけ(別バージョン)

広報からのおしらせ

【Tech】記事第1弾はいかがでしたでしょうか?

不定期にはなりますが、今後も更新予定となりますので

どうぞお楽しみに!

さて、ここまでご覧いただいた皆さまに、プロモーション担当からお知らせです🌼

BBDSでは、中村も所属しているクリエイティブディビジョンにてデザイナーを募集中です!

募集要項&エントリーは↓こちら↓からご確認いただけます☺

https://cgworld.jp/jobs/30060.html?trflg=1

皆さまのご応募お待ちしております✨

BBDS公式HP https://www.kurohige.jp/

BBDS公式Twitter https://twitter.com/BlackBeardDS

現在好評配信中!「スシ・ニンジャ・ファイト」

iOS:http://bit.ly/3YdfCTk

Android:http://bit.ly/3Fmft7s

▼【Tips】記事のまとめはこちらから