#弓道002 射法訓

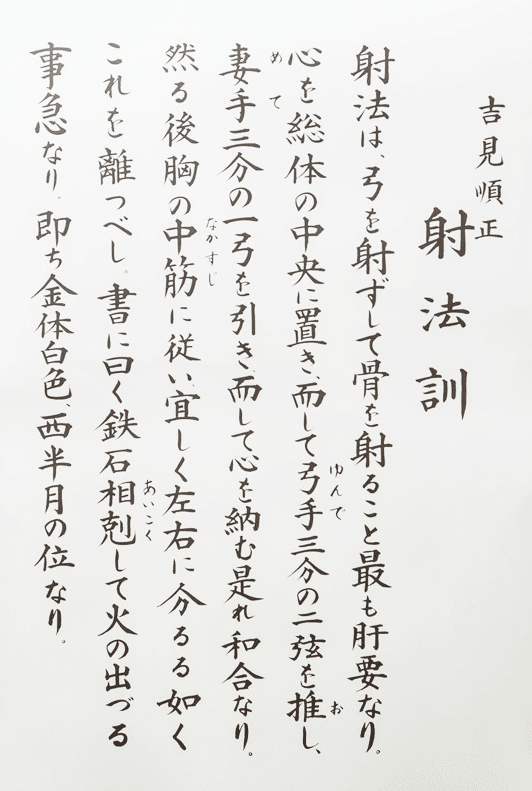

吉見 順正 射法訓

射法は、弓を射ずして骨を射ること最も肝要なり. 心を総体の中央に置き、而して弓手三分の二 弦を推、妻手三分の一 弓を引き、而して心を納む是れ和合なり. 然る後 胸の中筋に従い、宜く左右に分るる如くこれを離つべし. 書に曰く鉄石相剋して火の出る事 急なり. 即ち金体白色、西半月の位なり.

「射法訓」とは、弓道の技術的な指針で「礼記射義」と供に『弓道教本』の巻頭文として採用されている特別に重要な教えである。

これを説いたのは、吉見順正という江戸時代の弓の名手。「礼記射義」同様に、この短文に秘められた深遠な技術は計り知れず「射法訓」をより深く理解したいがために、弓を引いているのではないか、と考えさせられるほどである。

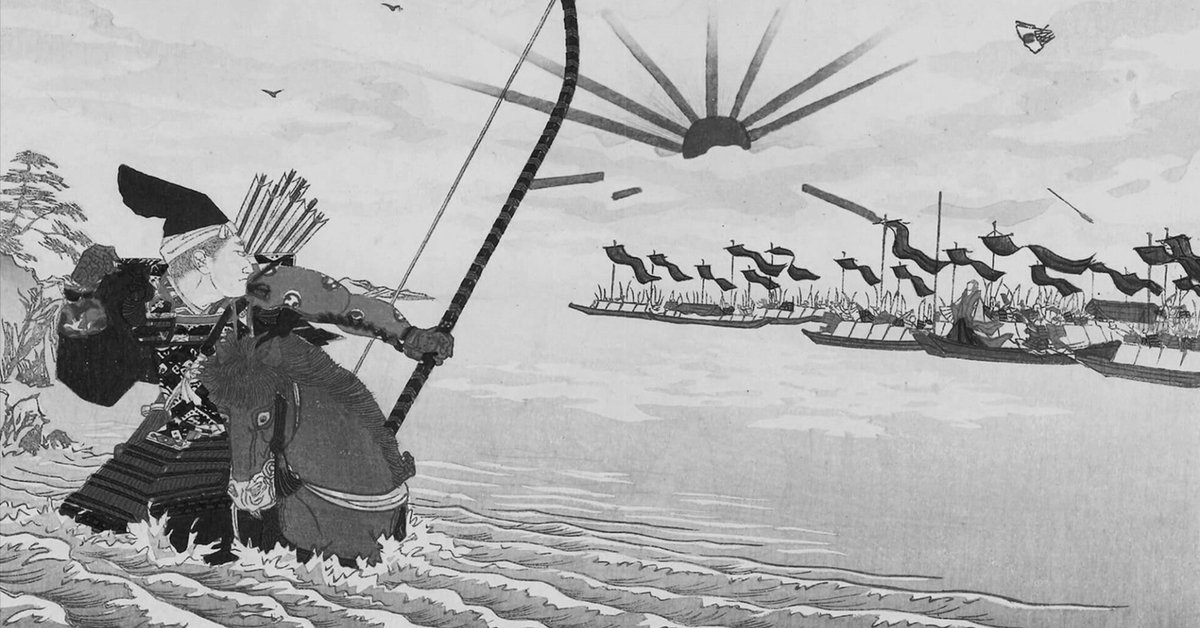

吉見順正が生きた時代は、すでに弓は戦争における主力の武器ではなく、戦争そのものも少なくなっていた。江戸幕府は三代将軍、徳川家光の時代である。

京都蓮華王院(三十三間堂)にて、通し矢と呼ばれる競技が盛んにおこなわれていた。戦争のない時代、各藩が、意地とプライドと莫大なコストをかけて、天下一の名を獲得するため、優秀な射手を探し、育て、京都に送り込んだ。吉見順正は紀州藩の名藩士であり、弓術の教示を行う文武兼備の名士であった。自身も藩を代表し通し矢に挑戦しており、一度は天下一の名誉を勝ち取ったほどの名手である。

通し矢の競争は激化し、日ごとに記録は塗り替えられた。結果を出すことができなかった武士が次々と切腹をする事態となり、まさに命がけの争いへと発展した。そんな無理が生じたためか、結果的に1686年の記録を最後に通し矢は廃止された。

最終的に天下一の誉れを得たのは、和佐大八郎という吉見順正のもとで弓術を学んだ紀州藩の武士である。三十三間堂には、現在でもその記録を記した絵馬が奉納されている。

通し矢が行われた三十三間堂の本堂西側の軒下の長さは約120 m。

現代弓道の近的(28m)の約4.2倍、遠的(60m)でも2倍の距離となる。また、天井までの高さが約5mと制限があり、極端に山なりの軌道をとることはできなかった。

和佐大八郎が成した記録は、総矢数13,053本、通し矢8,133本である。

これを一昼夜で成し遂げている。仮に仮眠や休憩に4時間を費やしたと仮定した場合、残りの20時間を1分間10射のペースで引き続けた計算となる。しかも120mの距離をである。この信じがたい人間離れした偉業を、和佐大八郎は19歳の若さで成し遂げた。

なお、和佐大八郎が記録を更新をした事により、結果的に歴代2番目となったのは、星野勘左衛門という尾張藩士による、総矢数10,542本、通し矢8,000本の記録である。この星野勘左衛門の記録は、それ以前の最高記録を1,000射ほど上回っており、後につづく者の気をくじかぬためと、6時間を余して中断をした記録と言われている。また、和佐大八郎が記録更新の挑戦をしているさなか、他藩であるにもよらず星野勘左衛門が重要な助言をし、それにより記録が更新できたという有名な逸話もある。そして吉見順正は、この星野勘左衛門にも、弓術を教示していたとされている。

※通し矢の判定は、任命された他藩の責任の元厳密に行われている。また京都だけでなく全国からその様子を見ようと、見学客が集まりお祭り騒ぎになったと言い伝えられていることから、不正が行われたとは考え難い。

つまり、これで何を言いたいかというと、

その吉見順正の「射法訓」である。ということだ。

いわば、120mの距離を1日1万射以上引くことを可能とする「射法」であり、この金言に秘められた技術は計り知れない。

最後まで読んでくれてありがとうございます。

今後も弓道に関することを記事にしていきたいと思います。

リアクションしていただけると嬉しいです。