コンピューターが2進法を用い、遺伝子が4進法を用いる理由

「何故,人はコンピュータを 2進法を使って創り,自然は遺伝子を4進法を用いて記憶したのか?」 真田英彦, 2005 105051206.pdf (i-repository.net)

上記論文がとても興味深い内容だったため、まとめと感想を書いてみた。

まとめ

仮定

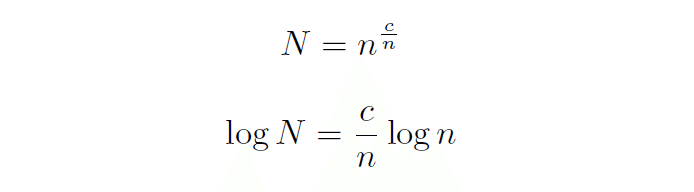

1. n進法m個で表現できる数をNとし、最大化することを考える。

2. n進法を1個使えるコスト(C)はnに比例する。

C(コスト)を一定とすると、

Nを最大化するnは、微分して0になることから、e(ネイピア数)。

よって、仮定を満たすような最適なN進法はe進法である。

しかし、実際にはNは自然数であるため、e進法は無理で、3進法も作りにくい。

よって、e(2.71828…) に近い2進法か4進法が実際に用いる際には候補になる。

コンピューターでは、ブール代数の持つ強力な論理演算能力を用いるために、2進法が使われているのではないか?

生物は、物理的な遺伝子として情報を複製しなければならないという制約がある。

多くの原核生物では増殖の律速段階がDNA複製の速度に起因していると考えられ、より少ない配列長で早く複製したほうが適応的だったため、4進法が進化したのではないか?

感想

昔はDNAが4種類しか構成要素がないため、20種の構成要素があるタンパク質が遺伝子の物理的実体なのではないかと多くの人が考えていたという話があるが、この論文を読んでやはり情報の保持媒体としてはDNAがふさわしいのだろうと納得がいった。

こうなると、なぜ多くのヒトは普段の生活で10進数を用いているのかが気になってくるが、これは仮定②の「n進法を1個使えるコストはnに比例する。」が成立しないこと、マジカルナンバー7等で知られる短期記憶で保持できる記憶容量などが関与しているのかもしれない。

自然は遺伝子を4進法を用いて記憶したのか、という論文が話題になっている。仮定を満たすような最適なN進法はE進法である。しかし、実際には自然数のためE進法は無理で、3進法も作りにくい。

サムネイル画像はとりんさまAI(@trinsama)により生成