死神は黄昏に問う

足を踏み出すリズムにあわせて、頬の産毛が春風をつかまえる。

東京都某駅近くの繁華街を速足で進む。奥へ行くにつれ、徐々に人通りは少なくなってきた。

目的の雑居ビルの前で立ち止まった。覗き込んだ入口は、陽光の中でも薄暗く、ひんやりとしていた。

洞窟のようなエレベーターホールに入り、十階のボタンを押す。箱は四階で止まっていた。僕の元にたどり着くまでしばし待つ。この周辺は有名な店が特にないため、みんな昼寝でもしているかのように静かで、聞こえるのは鳥の鳴き声くらいであった。

まだエレベーターは来ない。じれったくなって、腕時計――安物のスマートウォッチ――を見る。見ると同時、冷たい音を鳴らしてエレベーターが到着し、ドアが開いた。

古い匂いのする箱に乗り込んだ。窓はなく暗い。階数を示すランプを見つめた。

十階で降り、また腕時計を見た。午後三時になったところだった。僕は無駄に時計を見る癖がある。無意識に一度見て、時間を確認せず、その後「そういえば何時だったろうか」とまた見るのだ。二回目では確かに時間を把握する。しかし、その数分後また時計を見るのだ。決して時間を忘れてしまったわけでもなく、小まめに時間を把握したいわけでもないのに見てしまう。癖としか言いようがなかった。

また腕時計を見た。四月三日、日曜日、午後三時一分。

いつも利用するカフェに入った。コーヒーの香りが僕を出迎える。次に、顔が整った店員の笑顔が見えた。

「いらっしゃいませ、ご注文がお決まりでしたらどうぞ」

考えるより先に、「ブレンドコーヒーのラージサイズ、持ち帰りで」と伝えた。コーヒーが出来あがるのを待つ段になってようやく自分の行動に頭が追いついた。注文時の自分の声がとても小さかった。相手の目を一度も見なかった。自己嫌悪が始まった。その考えをかき消すために「あー」と頭の中で声を出した。

レジの後ろにある黒板にはブレンドの配合について書かれていた。僕にコーヒーの味の違いは判らない。ただ、ブレンドは、その店ならではの味がするだろうという思いでいつも注文する。酸味が強い物は苦手だが、逆に言えば酸っぱくなければ何でもよかった。

商品を受け取り、店を出た。エレベーターの一階ボタンを押したところで、首の左側を誰かに撫でられた、気がした。左を見ると、つきあたりに非常口があった。薄暗いエレベーターホールの中で『非常口』と書かれた看板がぼんやりと緑色に光っている。店から出てまず目に入るので、そこにドアがあるということは前から知っていた。今まで意識したことはなかったが、何故か今日はそのドアに違和感を持った。注視してみたが、新しいポスターが貼ってあるなどといった変化は特になさそうだった。しかし、何かがいつもと違った。それが何なのか、僕にはわからない。

引き寄せられるようにドアまで向かい、ドアノブに手をかけていた。ドアの古臭さのわりにはスムーズに軽い力でドアノブは回転し、ドアが開いた。鍵はかかっていなかった。外に出ると、スカスカで頼りない非常階段が下へ、そして上へ続いていた。僕は屋上へと向かった。こういう場所では部外者が屋上へ勝手に上がらないように何かしら対処しているだろう。どうせ無駄足になると思ったのだが、特に障害物もなく屋上へたどり着いてしまった。

先客はいない。繁華街の騒音もほとんど届かない。独り占め。あまりの自由さに尾骨あたりがむずむずとうずいた。ルーフトップバーがあるわけでもなく、かといって雑多な物置場所になっているわけでもなく、がらんとしていた。非常階段付近から見て左前方には室外機が三つあり、敷地の真ん中あたりにはパイプ椅子が二つと赤いアルミ製のバケツがあった。それ以外には特に何もない無駄な空間だった。

パイプ椅子に近寄ると、砂埃で表面がザラザラしているのが見て取れた。座る部分に貼られた黒い合皮は少し破れており、クリーム色のスポンジがはみ出しているのが見えた。バケツは灰皿として使ってあるようで、水と吸い殻が入っている。

おあつらえ向きだった。僕は僕の場所を見つけたと、そう感じた。

パイプ椅子二つとバケツを屋上の端、柵の手前まで持っていった。まわりにはこのビルほどの高さを持つ建物はないようで、半径数百メートル程度の景色を一望のもとに眺めることができる。パイプ椅子に座り、もう一つのパイプ椅子には先程買ったコーヒーを置いた。今日はここで過ごすことにした。

コーヒーを一口飲む。なんとなく春の匂いに合う味がした。カフェインが心臓に届き、心拍数が上がる。体とは逆に、心は静まっていく。目を閉じる。風が吹いて、前髪がふわりとなびくのを感じた。

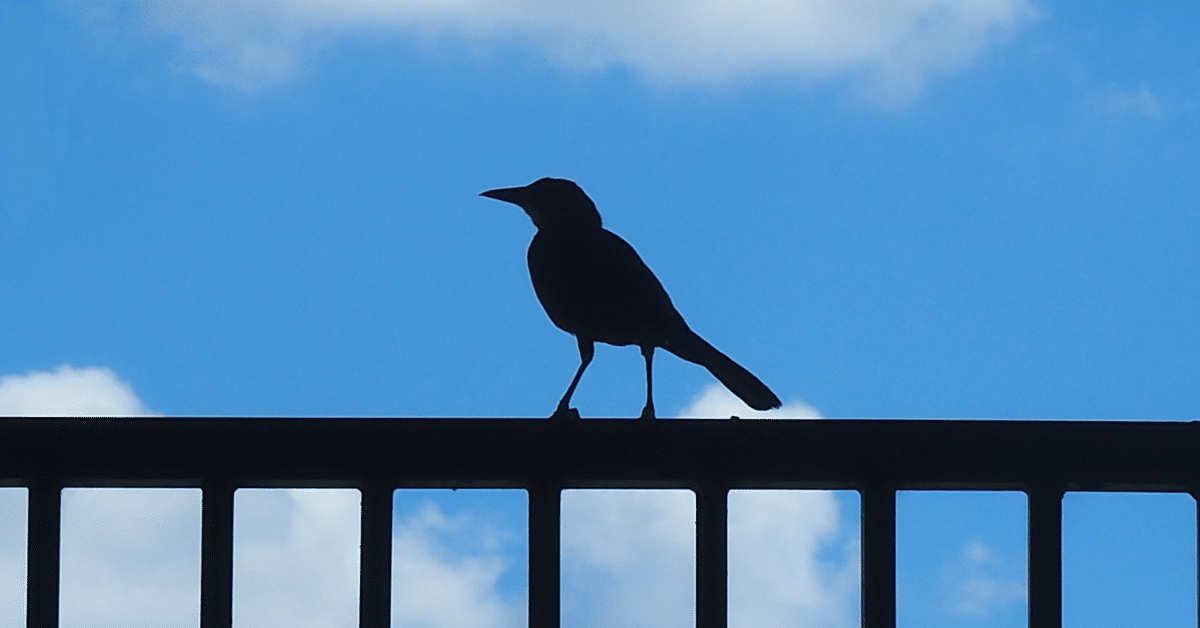

数秒たち目を開けると、視界の端に黒い影があった。僕の右側に置いたパイプ椅子の背もたれに、一羽のカラスがとまっていた。

僕は驚き、身体と心臓を震わせたが、すぐに冷静になった。別にカラスなんて街中でいくらでも見かけるし、近づいたからといって襲われることもないと思い出したのだ。そちらの椅子に置いているのはコーヒーだけであり、さすがにカラスもコーヒーは飲まないだろうと思う。

カラスは隣に座った僕のほうを一瞥もせず、真っすぐ前を見ていた。

嘴、眼、羽、足、何もかもが黒い。ゆるいカーブを描いた嘴。死肉によく刺さりそうな嘴。遠ざけたくなるような鋭さがある。対照的に、額から頭頂部にかけては意外と丸っこく可愛い印象があった。

「そんなに見られると照れるな」

カラスが言った。

僕は今度こそ驚き、立ち上がった。衝撃でパイプ椅子がガタガタとうるさい音をたてた。

カラスは喋らない。それが僕の中の常識はたった今崩れた。ドローンか? とも思ったが、それは確かに生きていた。

「落ち着けよ、人間。俺はただお喋りしに来ただけさ。さぁ、座りな」

中性的で理知的な声音に促された。数秒無言で立ちすくんでしまったが、ふと彼のとまっているほうのパイプ椅子を見ると、先程置いたコーヒーが目にとまった。まだ一口しか飲んでいない。それを彼に取られるのは嫌だった。もうどうにでもなれと思い、僕は元の席についた。

「あらためて挨拶といこうか。俺は死神だ。カラスではない」

やはり逃げようか。死神ときた。しかし今更カラスでも死神でも変わりはなかった。喋るカラスと死神ならどちらがやっかいだろう。

「僕は……人間だ。名前はどうでもいいだろう?」

死神は頷き、はじめてこちらを見た。黒く丸い眼には空がうつっていた。

「それで、死神ってことは、僕は今日死ぬのか?」

一番重要なことをまず確認した。

「いや、お前は今日死ぬわけじゃない。俺がお前を殺しにきたってわけでもない。最初に言ったろう、お喋りしに来たと」

何も信用できる要素はなかったが、ひとまず安心した。いや、安心するふりをして自らを騙そうとしているだけかもしれない。僕は少し落ち着くために、胸ポケットから煙草の箱――ショートホープ――を取り出した。手のひらに収まる小さな箱。ココアシガレットみたいな見た目が気になって吸い始め、いつの間にか味も好きになっていた。一本取り出し、百円ライターで火をつけた。きちんと胸の奥まで煙が行き届くように吸いこみ、細く長く煙を吐いた。

「おいおい、煙草は体に毒だぞ」

「死神がそれを言うのか」

カァ、と彼は笑った。カラスにしては小さな鳴き声で、死神にしては陽気な笑い声だった。

「僕の死因は煙草かな。やめるべきか」

尋ねるつもりもなく呟いた言葉であったが、死神はそれに反応した。

「人間はいつか死ぬ。明日死ぬかもしれないのに我慢する必要はないだろう、吸えばいいんじゃないか」

毒だと言ったり、我慢は不要だと言ったり。よくわからない奴だなと思った。

空には雲がほとんどなく、風も穏やかな日である。このあたり一帯は繁華街となっているが、遠くには山が見えた。春霞。山々は空に消え入りそうなほどぼやけていた。花粉か大気汚染によるものだろう。春らしい春だった。

「こんな気持ちいい昼間から死神が出歩くのか?」

「暖かさが希死念慮をかきたてるだろう? 死ぬにはいい日和だ」

同意はしないが、少しわかる気もした。僕はごまかすようにコーヒーを一口飲んで、その後すぐに煙草を一口のんだ。

死神は必要最低限の仕事をする、とか、無口である、とか、そういう思い込みは今消えた。

しかし、そもそも本当に死神なのだろうか。実は世界には喋るカラスがいるのかもしれない。実は世界には魔法使いがいて、その使い魔として喋る動物がいるのかもしれない。実は動物の意識を乗っ取って操作する超能力者がいるのかもしれない。そういう可能性の話をつらつらとあげ、君は本当に死神か? と改めて聞いてみた。

「疑り深いやつめ。では、今から誰かを殺してみせようか……」

「ちょっと待った! いきなりそれはないだろう」

「死神がやることといったらそれしかないだろうに。ではそうだなぁ、お前、金を持っているか? 硬貨を出せ」

いきなり人を殺すなどという死神。やはり油断ならなかった。なんとか翻意させようとしたが、代わりにカツアゲが始まってしまった。僕は財布から百円玉を取り出した。この尊い犠牲で人命が救われるのだ。百円が使えなくなるのか、と少し躊躇したが、さすがにこれくらいは我慢することにした。人の命は百円で買えるらしい。

「では今からその硬貨を殺す、いいな?」

「えぇ? まぁ、いいけど」

「ほれ死んだ」

硬貨は僕の手のひらの上で、今、死んだらしい。

しかし、表を見ても裏を見ても何も変化がなかった。少しくすんだ銀色はそのままで、どす黒くなるわけでも、くしゃくしゃになるわけでもなくそこにあった。

「よくわからないな。これはもう死んでいるのか?」

さらに臭いを嗅ぎながら尋ねる。冷たい金属の臭いがした。

「うむ。死んだ。試しにコイントスをしてみろ」

表が出れば帰ってくれたりしないだろうか。

「まさか裏が出たら僕が死ぬなんてことは……」

「それはない」

カァ、と彼は笑った。何も信じる要素がなかった。そもそも、僕は人を信じたことがあっただろうか? もちろん神を信じたことはない。誰のことを信じられなくても世界は勝手に進む。今更な話だった。

百円玉は、金額と年号が書かれている面が本当は裏で、三輪の桜が描かれているほうが表らしい。テレビでそのように説明しているのを観るまでは逆だと思っていた。ともかく、その点については死神に念を押して認識を合わせておいた。またしても「疑り深いやつめ」と彼は言った。

これで死ぬかもしれないと思いながら僕は百円玉を親指ではじいた。チンと鯉口を切ったような音を鳴らして飛んだ百円玉を、左手の甲と右手の平で挟んだ。死神を見た。彼は黒い眼で僕を見ていた。そこに何の感情も読み取れないことを確認した後、右手を左手の上から外し、百円玉を見た。

「裏だね」

「あぁ、裏だ。そいつは死んでいるからな」

硬貨が死ぬと表が出ない? そんな馬鹿なと思いながら、僕はまたしても百円玉をはじいた。何度も何度もはじいて確認した。十回以上試した。

表は出なかった。

僕の百円玉が死んでしまった。

もしかしたら彼は本当に死神なのかもしれない。

午後三時半。

真昼が終わり、太陽の疲れが空に滲み出していた。遠くに見えるビルの上で、カラスが一羽飛んでいた。あれは死神だろうか、ただのカラスだろうか。もしかすると、カラスはすべて死神ということはないだろうか。僕達は死神に見守られて生きているのだろうか。

ピントを近くに合わせる。屋上を囲む柵の向こう、眼下に広がる景色を見る。このビルに面している大通りに行き交う人々。日曜日なのにスーツを着た男が足早に通り過ぎる。サラリーマンか、ホストか、キャッチか。道を挟んで対面には小さな公園がある。公園のベンチに座っている若い女二人。昼間から酒盛りをしているように見える。こちらまで笑い声が聞こえてきそうだった。会話しながら視線が時々こちらに向いている気がした。

「彼女たちから、君は見えているのか?」

「見えないさ。カラスの姿は見えていない。もちろん俺の本当の姿もな」

「本当の姿?」

「あぁ。気になるか? 絶世の美女かもしれないぞ」

彼は笑わずにそう言った。彼流の冗談なのかはわからない。本当の姿は見ないほうがいいのだろう。

「てことは、彼女たちからは僕が一人で喋っているように見えているのか?」

「さぁ。そもそもお前のことなど誰も見ていないだろうに」

それはごもっともだ。僕のことを見ている人はこの世にいない。どこにいっても誰の目にも映らない自信があった。

僕だけ別の位相に存在している。

街中で誰かと目が合ったとしても、それはこの僕ではない、別の位相にいるもう一人の僕と目を合わせているだけなのだ。誰かと会話を交わしても同じだろう。意味的に会話は成り立つのかもしれないが、そこにはロジックだけが存在し、感情は互いの位相に置き去りになっている。

本質的なものは位相を超えることが出来ないということを僕は知っていた。

子供の頃は何度か位相を飛び越えようと試みたはずだ。そのような記憶の残滓が今もある。

しかし薄い記憶は夢のようで、それが本当に起きた出来事なのか定かではなかった。

位相の段差に足をひっかけて転び、膝を擦りむいた。その傷は深く、大量に血が出て、僕は泣いていたはずだ。古傷として今でも残っている。二センチほどの長さをした白い傷跡。触るとそれとわかる程度に肉が盛り上がっている。

僕は無意識のうちに、ズボンの上から左膝を撫でていた。

「あの二人のうちどちらがお前の好みだ?」

「さすがに顔は見えないよ」

「お前、彼女はいるのか?」

「いない」

死神の興味が僕の大事な人に向いて殺されたりしないように、いない、と答えたわけではない。本当にいない。

彼女なんてどうやって作るのか皆目見当もつかなかった。ネットで調べれば出てくるのだろうか。どうせ何の価値もない情報がつらつら並んでいる広告だらけのページを読まされたあげく、「いかがでしたか?」と聞いてくるだけだろう。何も解決しない。

しかし、現実に、街中にはカップルがたくさんいる。理解ができなかった。

彼女だけでなく、友達という存在も同じく理解不能だった。この位相にいる限り、一生彼女も友達もできないだろう。

「誰もお前を求めない」

死神はこちらを見ずにそう言った。

僕は喉が渇いていることに気付いた。コーヒーを一口飲んだ。ホットコーヒーは完全に冷めていた。

僕を求める人……。

職場の上司がまっさきに頭に浮かび、その次に浮かんだのは部下だった。その後、何も浮かばなかった。職場の人達は、僕の存在や行動が己に不利益を及ぼさないか気にしているだけで、別に僕自身を求めているわけではないだろう。

無理やりに考えると、次に浮かんだのは家族の顔だった。が、あの人達は既に僕を必要としないだろう。別に必要としてくれてもよかったが、もうそろそろ子離れをしてほしかった。自分の人生は自分でケリをつけるしかないのだから。

誰も僕を求めない。その事実から目をそらすために、疑似的に解決するために、仕事を続けているのだろうか。会社が僕を必要としている? 社会が僕を必要としている?

誰しも組織に所属している。ある程度大きな組織に所属することができない人間は、それ以外の組織――友達や彼女といった最小単位の組織に所属するしかないのだろう。所属しなければ、誰にも求められなくなる。その場合、一人で世界を完結させる必要がある。

一人として完結している以上、誰かに求められることもないし、誰かを求めることもないはずだ。

僕は……、おそらく誰かを求めている。まだ完結していないのか? この位相に、他に誰かいるのだろうか。それはもしかしたら、今、横にいる死神だけかもしれない。

僕は、また煙草に火をつけた。急がず、煙が辛口にならないように、優しくゆっくり息を吸った。

煙草の先端から立ちのぼるこの煙が彼女には見えるだろうか。僕が喉の奥から吐き出したこの煙が見えるだろうか。息を吸ったときにだけ灯る火が見えただろうか。匂いだけでも届かないだろうか。それは、はた迷惑な願いだろうか。

誰かを求めている。誰を?

何年も前に、僕がまだアルバイトをしていた頃、その職場にある女性がいた。その人のことを好きだった。いや、その時点では好きだと理解していなかったはずだ。気になっていたという程度だ。「この人のこと、好きだなぁ」と思ってもいた。しかし、それは一線を超えるような特別なものではなく、「好きな人たちの中の一人」といった薄い感情だったはずだ。好きという感情も言葉も曖昧でよくわからなかった。しかし、今となればはっきりとわかる、好きだったと。

本当に? やはりよくわからない。

その時、わからないなりに確証を得るための行動をすべきだったのだろう。声をかけるべきだったのだろう。どこかへ行くべきだった、誘うべきだった。もう二度と会うことは出来ず、機会は失われた。

好き、という感情はよくわからない。

数値化できないものなので当然だろう。ある感情が一定値を超えると僕がその人のことを好きだと判断していいのであればわかりやすいのだが、そういう仕組みではないらしい。しきい値は自分で決めるしかないのだ。今どの程度の数値なのかは自分で決めるしかないのだ。わかりにくい。確証など得られるわけがない。

その点、例えば、怒りという感情は非常にわかりやすい。これも同じく数値化できないにも関わらず、あからさまにそこにあると感じることが出来るのだ。

怒りはまさしく火で、着火すると僕の心の中で燃え広がる。熱を発する。その時点で、「僕は今怒っている」と確信を持てるのであった。なんてわかりやすいのだろうか。好きという感情もこれくらいわかりやすければよかった。火のように燃え広がればよかった。

怒りはその大小に限らず、一定時間経たないと消えない。消えるまでの間、僕の中で腹と胸と頭を燃やし続ける。

放っておいても消えるが、僕の中には火消もいる。僕は火消に語りかける、「これは無駄な怒りだ。時間とエネルギーをこのために使うのは無駄だから、消せ」と。火消は怒りの火に水をかけながら、延焼しないように、火の周囲にある構造物を破壊する。

構造物とは何だろうか。そもそも燃えているのは何だろうか。

燃えているのは記憶と理性。構造物は欲望。この消火活動で失われる記憶と理性と欲望は取り戻せない。

喪失により出来上がった空白に、似たものが蓄積し構築されることはあるだろう。しかし似ているだけで同じものではない。

記憶なんてどうでもいい。過去は無駄に美化されるため、僕が前に進むのをいつも邪魔する。また、嫌な記憶に限って鮮明にいつまでも残っている。さっさと消えてしまえばいい。

理性は? 一度燃やした後に蓄積された理性のほうが柔軟で強靭である。燃やしても問題はない。

欲望は? おそらく、大多数の人にとっては燃やしたり壊したりしてしまうほうが良いだろう。欲は少ないほうが正道を歩みやすい。

しかし僕にとって欲望こそ貴重である。生まれつきか、環境によってか、訓練によってか、僕は欲望が少ないと自覚していた。食欲も睡眠欲も性欲も元々薄い。しかも年々さらに薄れていくのを感じる。また、物欲もない。何も欲することのない人形へ向かって着実に歩みを進めていた。ただでさえ少ない欲を怒りによってさらに破壊する。致命傷である。

欲望を全て失う前に僕は何かをやり切らなくてはならない。

欲望を破壊する怒りが発生しないように監視するべきで、怒りの原因となる事物は遠ざけるべきだった。それゆえ、他者に関わることを避けているのかもしれない。

その時、一台のトラックが眼下の道路を通過していった。どこかで新しい家でも建てているのか、そのトラックは荷台に土砂を積んでいた。田舎道でもないのに珍しい光景だった。トラックは律儀に信号のない横断歩道の手前で一時停止した。犬をつれたご婦人が会釈しながら横断歩道を渡っていく。その後、トラックは再度出発し見えなくなった。

目に焼き付いた横断歩道の白い梯子をもみ消した後、ふと見ると、黒いアスファルトの上に茶色のマーブル模様が出来ているのに気づいた。先のトラックの荷台から土が零れ落ちたのだろう。横断歩道を渡った犬が、その土の臭いをしきりに嗅いでいる。紐を引き、ご婦人が進み始めた。あらがえず引きずられるように進む犬は、何度も土のほうを振り返っていた。

午後四時四十分。

青いカーテンを引きずりながら、眠たそうな顔で太陽が地平線に向かっていた。空の半身が錆び始めていた。明るいだけの時間は終わってしまった。

「僕は自分のことを善良な市民だと思っているけど、小さなころ、罪を犯したことがある」

「ほう」

長く黙っていた僕に飽きたのか毛づくろいをしていた死神は、その作業を止めることなく気のない返事をした。

「まぁ、よくある話だけど、近所の小さな商店で万引きをした。たしか、チョコをひとつ盗ったのかな」

口に出した後で我ながら何故この話をしたのかわからなかった。彼は死神であって、神ではない。この告解に意味はない。死神はそもそも判断をしないように思う。既に死の運命が決まった者のもとに現れるだけで、後は鎌を振り下ろすだけだ。

「逮捕されたのか?」

「いや、店主にバレたが見逃された」

「それは犯罪なのか?」

「さぁ、そう言われれば曖昧だけど……、とにかく、こういう罪は、死期や死後の世界に影響するのか?」

「話しながら薄々気付いただろう? 所詮人間の決めたルールや倫理にそこまでの影響はない。死期が早まるわけでもないし、死後の行先が変わることもない」

そこまで気にしていたわけではないが、少し安堵した。いまさらこのことが掘り起こされて、僕の実生活に影響を及ぼす可能性は限りなく低いが、何十年たった今でも、たびたび思い出すのだ。誰よりも自分が自分を責めている。おそらく店主はもうその出来事を忘れていて、僕のことも忘れているだろう。もしかしたら既にこの世にいないかもしれない。あの出来事を覚えているのは僕だけなのかもしれない。それでも罪は罪としての存在感をいつまでも保持していた。

この世界に存在する罪の中でも、人間が定義し観測可能な範囲に収まるものは、運命に影響を与えない。仮に神や運命が罪を定義したとして、それを犯したことに人間が気付くすべはあるのだろうか。神の声が聞こえて知らされたりするだろうか。声すら不要で脳と魂がその瞬間理解するということはありえないだろうか。

「じゃあ、逆に、善行は? あまり思い浮かばないけれど、僕だってゴミ拾いをしたり、落とし物を交番に届けたり、ベビーカーを担いで階段を登ったりしたことはある。それらもやはり死には影響を与えないってこと?」

あまりにも善行に心当たりがなさすぎて、話題選びに失敗したなと思った。僕は本当に何もこの世界に良い影響を与えていない。

「その通り。現実から目を背けるために気休めは役に立つ。いくらでもやればいいとは思うが、意味はない」

「徳を積むという考えは、人間による人間のための行動でしかないと――」

人間が観測できる範囲内では、僕は徳を積んでいない自信がある。しかし、観測範囲外で、もしかしたら何か成しているかもしれない。誰かを救ったり、世界を救ったりした可能性がある。

「徳! 傲慢だなぁ人間は」

カァ、と彼は笑った。

公園を見ると、さきほどまで酒盛りをしていた女性たちがいなくなっていた。

ベンチには二本――おそらくチューハイの空き缶が残っていた。僕はポイ捨てをする人が大嫌いだ。煙草のポイ捨てをする人のポケットに吸い殻を返却したいし、缶のポイ捨てをする人のパーカーのフードに缶を返却したいくらいだ。残念ながら、今の死神の話を聞く限り、ポイ捨てが当人の人生に与える影響はなさそうだった。

せめて彼女たちが、僕と同じように、何十年も罪の記憶を保持し、脳と心の領域を圧迫し続けるタイプの人間であることを願った。

その時、クラクションの音が聞こえた。細い路地を結構なスピードで車が通り抜けていった。道のわきに張り付くようにして避けた女性が、迷惑そうにいつまでもその車を見つめていた。

「僕はね、車にはねられたことがあるんだ。二回も」

「災難だな」

「どちらも僕が自転車に乗っている時だった。二回目はともかく、一回目は僕が道に飛び出したからね、運転手はあまり悪くない」

「災難だな、運転手が」

一回目は救急車で運ばれた。二回目は軽傷で、病院にも行かなかった。どちらも信号のない十字路で、自転車の僕と車の運転手がお互いに注意しながら進むべきポイントだった。

一回目は、お互いブレーキをまったくかけていなかったため、はねられた僕は気を失い、救急車を呼ばれた。救急車の天井を見つめている記憶が断片的に残っているので、一度車内で目が覚めたのだろう。その次に目覚めたのは病院だったと思う。幸い腕を派手に擦りむいたのと全体的に打撲した程度で、入院するほどもない軽傷だった。

二回目は、お互いにブレーキをかけながら十字路にさしかかった。それでも間に合わずぶつかってしまった。車はほとんど止まる寸前だったので、僕は足に軽い打撲を負ったくらいで済んだ。

一回目も二回目も軽傷だったが、一歩間違えれば死んでいたかもしれない。

普通の人は、一回も車にはねられることなく人生を終えることになるだろう。しかし僕は既に二回もはねられた。よほど運命が僕を殺したがっていたに違いない、と考えていた時期もあった。ただ、事故を起こしたのは十年以上前の話で、最近は忘れかけていた。

「僕は、もしかして、その事故で死ぬべきだったんじゃないか? 今、生きていてはいけない存在だ。だから君がやってきたってことはないか?」

「さあ、俺はそういう役割ではないからな、知らん。しかし、それはない。今生きている。であれば、その存在はこの世界に肯定されている。お前は生きていていいということだ」

ちらりとこちらを見ながら死神はそう言った。あまりにも黒すぎる羽が、日本刀のように白くきらめいた。

別に慰めようという気はないだろう、彼から見えている事実を述べただけにすぎない。僕に優しくする理由がない。僕が傷ついて、例えば死を選んだとしても彼にとって何も問題はない。むしろそのほうが嬉しいのかもしれない。愛想笑いもない――そもそも笑顔を形作れそうにもなかったが。その声音はやはり日本刀のようにひんやりとしていた。

彼の言葉が本当であれば、現在この世界に存在する生き物は、或いは物も、この世界に肯定されている。当人がどう思っていようが、肯定されている。例えば他者がその存在を否定したところで、その否定にはなんの意味もない。

風が強く吹いた。思わず、椅子に置いていたコーヒーを見た。倒れていない。黒い水面は凪いでいた。

風は一度だけ吹いて、その後嘘のようにやんだ。空を見ても雲の流れは速くない。ビルの下、公園の木々や、店先ののぼり旗に目をやったが揺れていなかった。ほんとうに一度だけで風は収まったようだ。

公園に視線を戻し、一本の木に目をやった。葉は冬の間に落ちたのかすべて枯れ落ちていた。ちらりと何かが枝の中で揺れた。一枚だけ葉が残っていた。改めてその木をよく見ると、その一枚以外に残っている葉はなかった。その葉だけが、赤茶のワンポイントをさりげなく上品に主張していた。遠すぎて見えていないだけで、もしかすると小さな芽が枝に点在しているのかもしれない。

あの一枚だけ残った葉は何なのだろうか。たまたま最後まで残ってしまった葉。生き残り、勝ち残った喜びよりも、混乱と悲しみの叫びが聞こえてくるようだった。風にさらされ身をよじるも、枝からは切り離されず、くるくると回りながら一人冬を乗り越え、春を迎えてしまった。役目は終えているという自覚がある。落ちるという役目さえ果たせばよい。それだけを望んでいるはずだ。それなのに未だ枯れず、葉には赤さすら保っていた。その赤さが滲み、存在を広げ始めた。赤光は散り散りになり、一足早い桜のようにゆるゆると舞い、風のない春の空に立ちのぼっていった。

午後五時四十五分。

ゆっくりとのぼっていった赤光が空にたどり着いたようだった。炭の奥からのぞくような濃厚な赤は地平線に引火し、その火を広げていった。さきほどまで鈴のように青かった空も、いまや緑に近い色に変わっていた。和紙の切れ端のように浮いていた雲も端から焦げていた。

ビルの向かいは公園を中心にして戸建てが多く、それほど高い建物はない。その家々の屋根を夕焼けの光が滑るように撫でていった。光の筋を追って根本を見れば、住宅街を抜けた先にビルが立ち並んでいるのが見えた。大小様々なビルが乱立しているが、その中で一対、双子のように同じ大きさのビルがあった。夕陽を背に、ビルは黒一色となっている。その双子ビルの隙間から陽光がさしていた。地獄の扉が開いていた。その先では、すべてが燃えている。ひと思いに燃やし尽くすような優しさはなく、無駄に燃焼時間を長引かせるような低い温度だった。赤黒い舌で触れるか触れないか、ぎりぎりのところを焦らしながら、少しずつ舐めとかされていくようだった。

「死ぬと、どうなる? 天国や地獄へ行くのかな?」

「ただ灰になるだけさ。肉も記憶も意識も、何もかもが無に帰す。考えなくてもわかるだろう?」

魂はどこへ行く? その問いは喉のまわりを三周した後、胸の中へと戻っていった。代わりに、「救いがないな」とボヤくだけにとどめた。

「救いなどあるものか」

少しうつむきながら、彼はそう言った。黒く丸い目は夕陽に照らされて、ゆらゆらと陽炎をまとっていた。

「怖いよ」

その恐怖は救いのなさに対してか、死神に対してか。僕が吟味している間、彼は待っていた。どこか遠く、車のクラクションがフェイドインし僕達の沈黙を濁した。死神は右方を見た。僕には見えない車が見えているのかもしれない。そして、彼は言った。

「死後は恐怖すら認識できないだろう。しかし、その恐怖は死後にしかわからない。今考えても無駄だ。お楽しみは死んだ後にとっておけばいい。お前がどれほど想像力にあふれていようとも、その恐怖の味を知る由はない」

声も無く彼は笑っていた。遠く、カラスの鳴き声が聞こえた。もしかしたら彼が鳴いたのかもしれないが、陽炎につつまれたような彼の目を見ていると酷く遠近感が狂い、不確かだった。

彼はうつむき、何かを注視しているようだった。

「例えば、今あそこに歩いている男が見えるか?」

僕達がいるビルに面した大通りからすこし逸れた路地に数人の人が行き交っていた。その中で成人男性は一人だった。おそらくあの人のことだろう。若くもないが年寄りでもない男がポケットに両手をいれてのろのろと歩いている。僕はうなずいて続きを促す。

「あの男は一か月後に死ぬが、そんなこと本人はもちろん知らないだろう。まるで自分が永遠に生きるかのように、死を意識すらしていない間抜け面をしている。明日からも同じ日々を続ける。のろのろと、だらだらと生きて、そのまま唐突に死を迎える」

死神が息継ぎもせず続ける。

「人間は本当の意味で立ち止まることは出来ない。どれだけ寄り道しても、素晴らしい景勝地に心を奪われても、立ち止まることはない。立ち止まっている気がしても、うずくまっている気がしても、逆走している気がしても、どんな時も絶対にその歩みは止まらない。最終目的地は死だ。全ての道は死につながる。そこには穴が開いている。その穴は人間からは見えない。穴なんてなく、その先も道が続いているように見えてしまう。それゆえスピードをゆるめることなく足を踏み出し、踏み外し、落ちる。唐突に終わる」

……。やはり死神は死期を知る能力があるようだった。その事実は僕の半身を刀で切り裂くような衝撃を与えた。何も言えない僕は黙ったまま聞き続けた。

「しかし、それでいい。人間は、生き物は、そういうものだ。そして、そこに恐怖の入る余地はない」

確かにそれはそうだが、せめて心の準備はするべきではなかろうか。準備とは? 絶対にいつか死ぬという恐怖に向き合う、あるいは薄れさせる、目をそらす。若ければ若いほど、理性と意識が明晰であればあるほど、恐怖は鮮やかに輝きだす。かといって、死を理解しないほどに耄碌してしまえば、それはもう生きていると言いがたい。意識の手綱を握っている間に、恐怖と決着をつけなければならない。

恐怖とは人生が失われる恐怖だろうか。失われるのが惜しいと思えるような価値がこの人生にあるかは疑問だった。

ただのサラリーマン。唯一無二ではない、取り換え可能な一兵卒。遠くに見えるビルが仮にオフィスビルだとすれば、その中で働いているたくさんの人の中の一人にすぎない。所属する会社からすると多少の価値はあるのかもしれないが、その枠組みを取り払って客観的に見ると、無価値で、顔を知りたいとも思わないほどの脇役だ。いくら出世しようが、耐えきれなくなって蒸発してしまおうが、他人からすればみじんも興味がわかないだろう。

ここ東京は、確かに日本一発展している首都である。だが、それがどうしたというのだろう。ただの小国の一部にすぎない。この空を進めばたどり着く世界の各国や、世界の果てから見れば、僕の存在は眩暈がしそうなほどに小さかった。

宇宙、歴史、時の流れ……。僕の人生はあまりに小さく、一瞬で、取るに足らなかった。

一匹の蟻や蚊のように、運命の大きな手によって一瞬で潰されかねない。たとえ潰されたところで、運命が胸を痛めることはない。失われてどこかに影響が出るだろうか。せいぜい運命の手が汚れるくらいのものである。その手はすぐに洗われる。

僕の人生はその程度のものだ。惜しむ価値はない。惜しむ価値がなければ恐怖も生まれないはずだ。

しかし、恐怖は確実にある。錯覚かもしれない。恐怖は、人間という生き物にはじめから備わっていて、アンインストール不可能な機能なのだろうか。現代人には不要な機能かもしれない。であれば無視すればいいはずだ。

しかし、それは眠れない夜にやってくる。いっさい具体的な言葉を持たないまま何かを伝えようとする。その声は、隣室から聞こえる咳のように不吉だった。僕の中心部分を黒いハリガネムシがゆっくりと這っているかのように不快だった。

この消極的で抽象的な恐怖の裏にこそ、僕の人生の価値が隠されている予感がした。すぐに意識をそらされるため、普段は気付けないが、確実にその奥に踏み込む必要を感じるのであった。

その予感を信じ続けるという気の遠くなりそうな作業を日々繰り返す。そのためには、僕の中にある無色の意志をかき集める必要があった。

その作業を隙あらば邪魔しようとする存在があった。虚無である。

虚無はさしずめ喪服を着た淑女のようであった。

彼女は虎視眈々とこちらを狙っている。彼女は熱心で、丁寧で、呆れるほどに真面目であった。怠惰な僕はいつもそれに負けてしまう。邪魔をする一方で、彼女は確かに僕をコントロールしてもいた。僕が楽観的な考えや、正の感情に支配されそうになったとき、僕の首に巻かれた鉄臭く重い輪と、それに繋がる鎖を優しく引っ張るのである。その首輪は抵抗力を奪う魔法がかかっている。その鎖は思考力を奪う魔法がかかっている。気付いた時には、気持ちよくまどろみながら彼女の前に跪いている。しかし、その時の僕は、冷静な判断力をもってその行為をしていると錯覚するのだった。

虚無。彼女は年々力をつけていく。僕の生への執着や希望や寿命と引き換えに、若さと永遠の命を得ているのかもしれない。年々魅力的になっていくのだ。この現実世界に存在する女性が持っている色が薄れていくのと反比例するように、彼女の色彩はますます鮮明になっていく。

僕が煙草に火をつけるとき、彼女は嬉しそうに笑う。一応、笑わないように努力はするようで、数秒の間、その存外大きな口が形を崩さないように耐えるのだが、いつも最後はこらえきれず美しい笑顔を見せてくれる。僕はその笑顔を必死に見ないようにする。五分か十分経ち、煙草の火がフィルターにたどり着くころになって、ようやくちらりと一度二度彼女の顔を見る。そのころにはもう華は満開を過ぎている。完全に僕の負けである。小声で悪態をつきながら煙草を灰皿にねじりつけ、火を消す。その後、くしゃくしゃになった吸い殻を見つめながら、負けたという事実を何度も何度も反芻する。煙草を吸うよりも長い時間反芻する。一時間くらいの時もあった。その間中、彼女はずっと僕の心臓を撫でながら慰めてくれる。屈辱である。そのまま優しく心臓を両手で包み込み、いっそのこと鼓動を止めてくれればいいのにと何度か願ったことがある。彼女はそれに答える素振りすら見せたことがない。

ごくまれに身心共に調子がよく、僕にしては充実した一日をすごした日には、彼女は冷徹になる。あえて僕が目の前の作業を終えるまで待っているきらいがある。やりきって、油断したところで思い切り鎖を引っ張るのであった。その時はいつも、ただその場で転ぶだけではなく、何十メートルもの深さに掘られた落とし穴に落とされたかのように落ち続けることになる。浮遊感を感じるほどだった。底にたどり着いた時、僕という存在はバシャンと音をたててはじけ飛ぶ。そこから、自分の欠片をかき集めて、パズルみたいに組み合わせて、やっと元の形を取り戻した時には丸一日以上たっているのであった。その作業のたびに、確実に、見逃してしまう欠片がある。自分ではそれが欠けてしまっていることに気付けない。欠けているという確信はあるのに、体のどこを探しても欠けた部分などないために、いつも腑に落ちないまま諦めるのだった。見失った欠片はどこへいくのだろうと考えた。当然、彼女が密かに集めているのだろうなと思った。僕の見えないところに、もう一人の僕を作り上げていく。それはたいそう彼女好みで、彼女にとって都合のよい状態なのだろうと思われる。今ここにいる僕はいずれ用無しとなるのだろう。

彼女からは死の臭いがする。洗っても洗っても落ちない血のように、いくらごまかしてもどうしようもない死の臭いが。だけれども、一つ言えることは、彼女は虚無の使い或いは虚無そのものであり、決して死神ではないということだった。

「君は、男だよね?」

「絶世の美女だと言ったろう」

彼は右足を少し上げ下ろしした。チャッチャッと音が鳴った。

「君と話していると、すべてに意味がない気がしてきたね」

「意味はないな。俺はお前らが生まれる前からいたが、何もかもいつかは死ぬ。この星さえも。お前らが滅んだ後も俺は存在し続ける。お前らの出現前後で、俺やこの世界が何か変わるということは無い。始まって終わる。その間で何が起きようとも意味はない」

「そこまで無意味なら、いつ死んでも変わらない気もするね……」

飛行機が赤い光の中を飛んでいる。鳥よりも小さく見える。次元のはざまへ侵入するかのように機体がぼやけて揺れていた。

「ただ、俺は記憶力がいいからなあ……この世界が終わった後でも、お前のことは覚えているだろう。多分な」

僕は思わず彼の顔を見た。目を見た。嘴を見た。漆塗りのような艶が美しいと思った。そこに感情は読み取れなかった。

また空を見たが、飛行機は雲に隠れたのか、その姿が見えなくなっていた。

眼下の公園に、一人の老人が入っていった。彼はこけないようにしているのか、足が痛むのか、慎重に歩いていた。かなりの高齢に見えた。定年はとうに過ぎているだろう。彼ほどの年齢であればもしかしたら戦争を経験しているのかもしれない。僕には想像も出来ないほどの熱量を過去に置いてきたはずだ。その生身の肉体の中はすべて焼け落ち、今あそこで動いているのは外殻だけをまとった亡霊なのかもしれない。剥がれ落ちた記憶と理性を、その筋力の落ちた腕で必死に引き留めているように見えた。

「僕の両親はまだ生きているんだけどね、二人とも定年退職して暇そうにしてる。日がな一日テレビを見て終わるんだ」

毎日そのような生活をしているのかは知らないが、少なくとも帰省した時にみた両親の行動パターンはそのようなものだった。いつまでも若い気がしていたが、年々、会うたびに老けていく。肌にはりがなくなり、白髪が増え、毛量が減り、目が濁っていく。

「二人とも趣味らしい趣味がなくてね、本当にただ消化試合をしているようにみえる」

父は大の酒好きで、毎日飲んでいた。それも過去の話で、今となってはドクターストップがかかりノンアルコールビールを飲んで自分をごまかしている。父が酒屋でノンアルコールビールを選びながら「このメーカーのこれが美味いんだよ」と言った時の物悲しさといったらなかった。

母はクロスワードパズルが好きなようだが、それもそこまで熱心なものでなく、手慰みに気が向けば少しやるという程度であった。本も読まないし音楽も聴かない。スポーツもしない。二人とも何が楽しくて生きているのかさっぱりわからなかった。

息子である僕を産み、そして育て上げた。残念ながら僕はまだ独身だが、それでももう独り立ちしているので、両親の仕事は終わったといっていいだろう。それで満足なのだろうか。息子といっても所詮は他人なので、その人がどう生きようが関係ないはずだ。愛する息子? 血がつながっているだけで愛を感じることができるのだろうか。それであれば、僕が両親に対して愛を感じていないことの説明ができない。人によるのだろうか。両親は僕を愛しているのだろうか。その愛する息子を育てることこそ、人生の目標や目的で、やりたかったことなのだろうか。直接聞いたことがないし聞く気もないが、おそらく違うだろう。元々やりたかったことがあったはずだ。それはどこへいった? 既に成し遂げたのだろうか。そういった話はしたことがないので、やはりわからなかった。もしかしたら、僕を育てるという作業を優先するために、それぞれの夢を諦めた可能性だってあるかもしれない。

「少なくとも、僕から見る限り、父も母も、何も成し遂げてないんだよね。僕も同じような人生を歩みそうだけれども……それはともかく。何か成し遂げれば、それはその人にとって意味のある人生と言えるんじゃないかな?」

「そうだな、その人間からみた人生に限定すれば意味を持たせることができるだろう」

「それこそが、本来意味を持たない人生に意味を持たせる方法だと思ってるよ、僕は。ただ、まぁ、何も成し遂げないまま、掴めないまま、納得できないまま終わる人生のほうが多いだろうけどね」

「ほとんどの人間がそうだな。どれだけ自分を制御して進み続けようとも、目的地にたどり着かず、納得できないまま、なし崩し的に終わりを迎える。仮に、何かしら成し遂げたとしても、それで終わるわけではない。その後も時間は決して止まることはなく、前日までと変わらないスピードで日々は続くんだ。せっかく見出した人生の意味とやらは徐々に薄れていくことになる。その時にこそ気付くのさ、本当の無意味さに」

カァ、と彼は笑った。

午後六時十分。

太陽は山の向こうに隠れた。先程まで空の上で騒いでいた何者かは、既に沈黙している。空からは昼の成分が抜け落ち、今は黄色と白と水色が混ざりあって曖昧に停滞していた。水色から白へ、白から黄色へ。そして、黄色からマーマレード色にグラデーションしていく。マーマレードは少し煮詰めすぎたように濃かった。山は昼間の日光で焼き付いた残像のようにぼんやりしていた。

午後六時二十分。

ラベンダーの香りが漂ってきそうな空。底のほうには杏子シロップが沈殿している。山と空の境界が際立っている。日曜日のためか、遠くの方に見えるビルにはほとんど灯りがともっていない。

僕はコーヒーを飲んだ。最後の一口だった。

午後六時三十分。

空の裏から宇宙の色が漏れだしている。それを押し返すかのように、山の裏では火が燃えている。火はゆっくりと濃縮されていく。火から漏れだした橙が空に広がっていく。

僕は煙草に火をつけた。いつもより焦げ臭かった。山のむこうから漂ってくる煙を吸っているつもりで味わった。

午後六時四十分。

舐めればざらっとした渋みを感じそうな濃紺の空。濃紺に押しつぶされた残火。夜よりも黒い山は、いまだ抵抗を続け、空に溶けきることなく存在していた。影だけとなった山から、ムクドリのような雲がちぎれて離れていった。

午後六時四十三分。

山からは赤黒い湯気が立ちのぼっていた。鎮火した後は、語る者も歌う者もいなかった。

夜になった。煙草の灰が落ちた。

「黄昏……。僕は黄昏を見るために生きている気がする」

毎日黄昏を意識して見るわけではない。しかし、ふと窓に目をやり、既に夜になっていた時。もう少し早く気付けば黄昏を見ることが出来たにも関わらず、寸でのところで見逃した日には、その日一日の価値を台無しにしてしまったかのような気分になるのだった。

「ずっと見ていたな」

「あぁ。死神から見ても、黄昏は美しいか?」

「あぁ、美しいとも」

気のない返事に聞こえた。本心だろうか? と考えていると、それを見透かしたように、

「疑り深いやつめ」

と、死神はこちらを見ながら言った。そして、続けて、

「お前は黄昏を見た。朝を待たずして死ねるか?」

僕は二通りの返答を考え、沈黙を選んだ。

パイプ椅子に背をずしりと預けた。椅子はギィと鳴いた。その勢いのまま上を見た。目を閉じると、どこからか日曜日が終わる音が聞こえた。夜空の上のさらに上。高いところで鳴っている。飛行機が通りすぎる音とはまた違う、柔らかくて不穏な……。

そのまま、うつらうつらし始めたので、眠気に抗うことなく身をゆだねた。

目を開けると、僕は海の底にいた。深い場所にいた。

日の光が減衰され重苦しい紺色となった海水には、星屑のようにプランクトンが浮いていた。海の底では低音が鳴り響いている。海の流れる音か、地の流れる音か、僕の血が流れる音か。

海の底から浮かび上がり、息を吸った。誰かが叫んでいる。発狂している。

……。夢をみていた。夢の内容は魚のように逃げてしまった。時間をかけても思い出せそうになかった。

いつの間にか椅子に座ったまま眠っていたようだ。地平線、山々のほうをみると時間が戻ったかのように、また黄昏の空が広がっていた。薄黄色の帯を挟むようにして、黒い青と橙が、せめぎ合っている。さきほど見たときには、橙の領域は既に消えて、不可逆な夜を迎えていたはずだ。寝ぼけているのだろうか?

腕時計をみた。朝の五時十三分。

暁だった。

ビルの屋上で夜を明かしたことになる。

はっとして横をみると、死神は消えていた。

僕は最後の煙草を吸うことにした。

百円ライターの回転部を親指ではじく。火花が飛び散る。火はつかない。もう一度。親指が痛んだがさきほどより強くはじいた。火花が勢いよく飛び散ったが、やはり火はつかない。周りは薄暗かったが、透明の本体を揺らして確認すると、オイルはまだ入っていた。

もう一度。火花が飛び散る。三回目でようやく火がついた。煙草の先端が火に触れると、ちり、ちり、と音がした。

山の際にも火がついていた。夜明けが来る。朝日そのものの姿はまだ見えないが、先行して木々の葉が光を放ち始めていた。