【二度手間ダブル】#6 にゅらら式構築分類

TCGを用いる

皆様は「アグロ」や「コントロール」といった用語を聞いたことはありますでしょうか?

いわゆるTCG用語で、時たまポケモンプレイヤーの方が使用しておられるのも見かけます。

本章では、ダブルバトルにおける構築の分類をTCGの概念を流用して言語化・可視化する、といった一風変わった試みを行います。

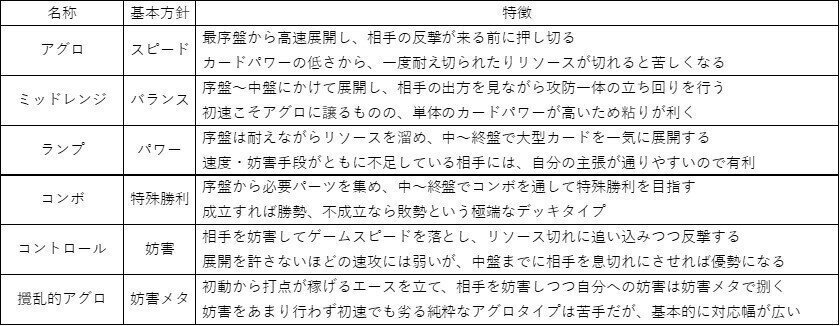

なお、今回使用するTCG用語(デッキタイプ)とその説明は以下の通りです。

マジック;ザ・ギャザリング(M:tG)の開発元であるウィザーズ・オブ・ザ・コースト社の事業部「R&D」によって6分類された概念になります。

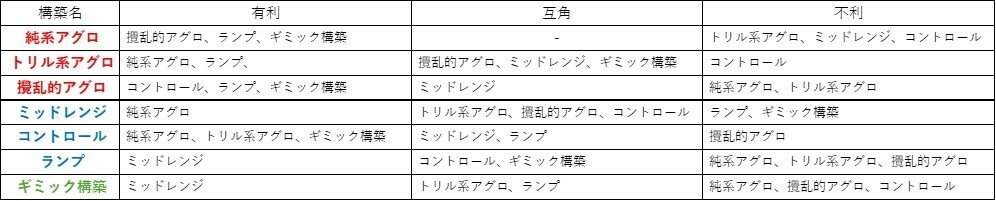

調査によると、これらは以下の相性下でゲームが成り立っているようです。

また、各デッキタイプの序盤・中盤・終盤の動きを独自に点数化してみました。

例えば、アグロは序盤が強く、ランプは終盤に強いイメージです。

コンボは想定された動きが取れるか否かで速度も火力も変わってしまうため、ここでは便宜上全項目を「?」といたしました。

これら基本情報を基に、ポケモンのダブルバトルの構築について考えていきます。

構築タイプの整理

初めに、シングルバトルの構築の性能や相性から整理していきます。

シングルバトルでは、対面構築・サイクル構築・展開構築・スタン構築の4種類に分類されると説明されています。

日記の方でも言及しましたが、ダブルバトルにおいてはサイクル要素を取り入れる場合、展開構築にその機能が吸収される、という側面が存在することが以前判明しました。

(ガエンバレル、ガエンゴリラなど)

そのため、シングルの構築理論をそのままダブルに流用するのは難しいと判断しました。

というより、そもそも別の考え方があってそれを我々ポケモンプレイヤーは暗黙知として運用しているのでは、と考察しました。

そこで、先ほど紹介したM:tGのデッキタイプ理論を用いて、ダブルバトルの構築を言語化することに挑戦しました。

その結果が以下の通りです。

構築相性予想①は、ピンクが有利、水色が不利、緑色が互角となっています。

構築相性予想②は予想①を整理したものです。

例えば、追い風軸は純系アグロ構築に属するので、トリル展開や受けつぶしには弱いです。

しかし、火力や速度を落として妨害方面にリソースを割いている攪乱的アグロ構築には、殴り合い性能の部分で優位に立てます。

また、妨害手段が豊富なコントロール構築は多くの相手に互角以上で戦えますが(運用には実力が必須)、妨害耐性にもリソースを割いている攪乱的アグロには妨害があまり通用せず、一方的に妨害されながら殴られます。

ダブルバトルはこのような相性下で成り立っていると私は考えます。

皆様はどうお考えでしょうか?

攪乱的アグロについて

攪乱的アグロは一般に「スタン構築」とも呼ばれるミッドレンジ・コントロールを相手にしても、互角以上に立ち回れる優れた構築タイプです。

しかし、実は致命的な弱点があります。

攪乱的アグロは禁止伝説級(最低でも準伝説クラス)の絶対的エースの存在によって成り立つ構築のため、レギュレーションによっては組むことすら困難なのです。

レギュH環境では、レギュGと比較して環境全体の種族値が大幅に下がり、1体を守り切ることで得られる成果が相対的に小さくなりました。

(強力な全体技の不在なども影響か)

そのため、構築相性で有利であっても構築自体のパワーで押し負けてしまうのです。

攪乱的アグロは禁伝1体ルールや禁伝2体ルールでこそ真価を発揮する構築タイプ、と表現しても差し支えないでしょう。

この指や猫だましからの全体技が例として挙がりますが、まさにアタッカーの火力が十分にあってこその戦術なのです。

エースを立てるタイプの構築

攪乱的アグロ・コントロール・ランプは全て別タイプの構築になります。

しかし、「エースを立てて勝ちにいく」という点では共通しています。

攪乱的アグロはこだわり系アイテムや命の珠、あるいは悪巧み等の攻撃上昇系の積み技による高火力を序盤から押し付けていく構築です。

サポーターはエースの攻撃を通せるような技選択を行います(フェイントや挑発など)。

コントロールはガエンバレルやディンラッシャに代表されるように、サポーターが妨害や削りでエースが動ける土壌を作ることが1つのコンセプトとなります。

エースはメインアタッカーであると同時に、スイーパーとしての役割も担っています。

ランプは瞑想やビルドアップといった耐久面も上がる積み技で耐久しつつ、最後にまとめて一掃するという戦い方がメインとなっています。

サポーターは妨害やサイクルでエースの苦手な相手を封じ、更にエースを回復させることで部分的に詰みの状況を作ることに尽力します。

総じて、禁止伝説級のような高パワーなポケモンを活かす戦術となります。

現在のレギュHのような種族値のデフレが起こっている環境では、他の構築と比べるとやや組みにくく結果も出にくい構築と考えられます。

トリル系アグロについて

構築の中には、トリル展開を主眼に置きながら同時に持久戦も可能なタイプ(ポリゴン2入りの耐久型トリル軸や白バドスタン)、あるいはアグロからトリルへの切り替えが可能なタイプ(いわゆるスイッチトリル)があります。

トリル軸は上手く組めば速攻と高耐久を両立することができ、それによってスローペースな展開にも対応でき得る稀有な構築タイプなのです。

もちろん初動には大きな隙がある都合、トリル対策(挑発や封印、トリル返しなど)でいきなり形勢を損なうこともあります。

また、どうしてもトリルアタッカーが限定されがちなため、トリル以外の箇所で対策されることも少なくありません(コータスに対する後出しペリッパーなど)。

それを踏まえても、構築同士の相性だけ見れば最強クラスと考えています。

ミライドン構築なんかは良い例で、リキキリンで先制技を妨害しつつ先制ボルトチェンジ→相手次第ではトリックルームから赫月ガチグマ・テツノカイナ等も通せるため、攪乱的アグロとトリル系アグロの二刀流による構築弱点の補完が可能になっているのです。

また、単体なら白バドレックスも中々に破格で、トリル下なら強い・堅い・速いの三拍子という悪魔的な性能をしています。

弱点もテラスタルでカバーすればいいので、禁伝環境では特に対策が必須ですね。

考察のまとめ

本記事では、M:tGの理論を用いてダブルバトルの構築タイプについて考えました。

結果として、7つの構築タイプとその相性が可視化されました。

日記の方では10分類としていましたが、その後の考察を経て7つに統合しました。

今後の考察次第では再び数が増減するかもしれないのですが、その時は改めて記事を修正しますのでご安心ください。

また、このにゅらら式の構築分類は各ポケモンの技や特性、持ち物、タイプ相性、種族値、努力値配分等を一旦無視したものとなっております。

あくまで目安として頭の片隅に入れておいてもらえれば幸いです。

本考察における参考資料

本章の作成に際し、以下の記事及びサイトを参考にさせていただきました。

本当にありがとうございました。

・【ポケモンSV】構築の種類|対面・サイクル・展開構築・スタンパの解説|ポケ道

・アグロとミッドレンジ、速攻とビートダウン【TCG・デュエマ用語】-ミケガモのブログ

・コンボデッキ(TCG)-アニヲタWiki(仮)

・アーキタイプ(TCG)-アニヲタwiki(仮)

・アーキタイプについて/デュエマ分析|過剰な床暖房