テラ銭とゲーム代比率【麻雀】

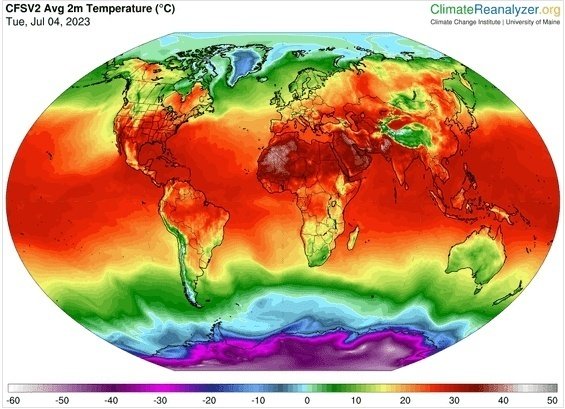

全国津々浦々に生息する雀荘の奴隷の諸君、今日もツメシボのお世話になっているだろうか?何せ12万年ぶりの酷暑だ。是非冷房の効いた店の中に避難してこの夏を乗り切ってほしい。

僕たちは冷暖房・ドリンク・出前・ソファが揃いさえすれば理論上寿命が尽きるまで雀卓での稼働が可能である。この屑専用ビオトープは、しかし家賃人件費及び諸経費をゲーム代から賄うことによってのみ成立している。つい先日もまた「物価高の煽りを受けいかに諸経費が雀荘経営を圧迫しているか」について述べた吉田光太プロのnoteが物議を醸した。

あのディスペンサーから出てくるコーラ。

皆さん、一杯いくらだと思いますか?

10円? 20円?

そう、“一昔前”はそれ位でした(仕入れや契約にもよりますが)。

今は一杯40円します。

仮に2杯提供し、オシボリをお出しすると1時間で100円かかります。

×5時間で、1日50人来店すると25000円...

もちろんゲーム代を頂いた上でのサービスですのでどんどん飲んで下さい。

ただ、全残しされると裏で泣いています。

アーロンチェアよりも心地の良いマツオカ製の麻雀専用椅子に座ってコーラで喉を潤す時、その味は経営者の血の味であるという事だろう。僕たちは当然の権利としてごくごくと飲み干す。実家の冷蔵庫を開ける時に気兼ねしたことがあるだろうか?つまりそういうことだ。

「雀荘でもサイゼでもロイホでも原価は同じでは?」と思ってしまったのは僕だけだろうか

実家が快適であるのは当然のことなので、そもそも僕たちに「店を維持するために場代を支払っている」という意識は希薄だ。確かに月に20万も30万も場代を納めていると「俺はこの店の雇用を生んでいるんだぞ」というジョークも一定の説得力と真実味を帯びてくる。しかしこれはやはりジョークで、従業員の笑顔を守る為に店に足繫く通う篤志家である訳がない。結局の所僕たちは場代に勝つために麻雀を続けている。そもそも麻雀を打たなければ場代を払う必要がないのでこれは地獄のマラソンみたいな話だ。雇用を生む為に通っている方がまだマシかもしれないが、これがマジなのだから苦笑いするしかない。

という訳で僕たちは様々な理由で雀荘に通い、そして場代を落としている。またメンバーたちも日々ゲーム単価との闘いに明け暮れている。どこまで綺麗事を言おうとゲーム代とはテラ銭の言い換えに過ぎない。ギャンブルをする以上回収率は良いに越した事はない。

すると場代について更に尋ねられた。その当時は1G500円トップ賞無し。祝儀5000点相当としても破格の設定と言ってよかった。それをそのまま伝えるとかなりぎょっとした顔されたのが今でも印象に残っている。

「東風しかないのにそんなにゲーム代を払ったら、大変じゃないですか」

僕は「なぜこの人は敗北を前提に物を考えているのだろうか」と不思議だった。「貴方が日々遊んでいるマーチャオ4Aに比べて1ゲーム当たりに動く金額は明らかに大きく、そしてトップ賞の分だけゲーム代も安い。ゲーム単価を+にするファクターがこれだけあるのにやらない手はないじゃないですか」としか考えていなかった。つまり僕も若かったという事だ。

麻雀は他のギャンブルと違い、はっきりと「X%控除されています」と言い切ることができない。そこで僕たちはゲーム代比率という言葉を使う。しかしこの言葉は七色の輝きを持っている事をご存じだろうか?

比率について素朴に考えてみる

ごくごく素朴にゲーム代比率について考える時、これは「1ゲーム当たりに動く金額に対する場代の割合」であると定義できる。精算=ゲーム代を払うタイミングがその終局時であるため、これは常習賭博者の感覚として自然である。

4人打ち東南0.3を試算してみる

例えばここで、仮に標準的な4人打ち0.3東南をモデルとして考えてみよう。

モデル:4人打ち東南0.3

【ルール】

4人打ち

1000点30P

25000持ち30000返し

ウマ300P-600P

赤3鳴き祝儀50P

【ゲーム代】

全員から350P+トップ賞200P=1600P

この時、平均的に以下の通りに終わると仮定する。

1着40000点(チップ+5枚)

2着30000点(チップ+1枚)

3着20000点(チップ-1枚)

4着10000点(チップ-5枚)

この時、ゲーム代比率はゲーム代を浮き分で割ったものとなる。よって場代比率は以下の様に求まる。

1600/(1750+350)≒0.76=76%

実に3/4をゲーム代で徴収されている計算になる。この水準で勝った負けたを論ずる事がナンセンスなのは言うまでもない。

3人打ち東南1.0を試算してみる

では次に、関東サンマで標準的な1.0鳴き祝500について考えてみよう。

モデル:3人打ち東南1.0

【ルール】

3人打ち

1000点100P

35000持ち40000返し

ウマ0P-2000P

金3およびポッチ及び金5萬鳴き祝儀500P

【ゲーム代】

全員から500P+トップ賞300P=1800P

この時、平均的に以下の通りに終わると仮定する。

1着50000点(チップ+10枚)

2着40000点(チップ-2枚)

3着15000点(チップ-8枚)

この時、前述の0.3東南と同様にゲーム代比率はゲーム代を浮き分で割ったものとなる。よって場代比率は以下の様に求まる。

1800/9000=0.2=20%

先ほどの67%に比べて幾分か和らいだ事が分かる。勿論ラスの支払いはゲーム代を含めて2350円から9000円に引きあがってはいるが、トータルとしてマシな勝負になっていると言える。

*上記の概算について「もうちょっとトビが発生するはずだ」だとか異論のある方も大勢いると思うがこれは話の本筋ではない。一旦我慢して「素朴に考えるとこう言えるね」という事だと理解して欲しい。

『1局精算は割りが良い』という誤謬

D「一局精算ってめっちゃ割りが良いよね。ゲーム代比率無敵だもん」

これは、東京で長年メンバーとして勤めるDの言葉だ。僕はこの言葉を聞いた時に脳裏にいくつかの疑問符が沸き上がった。

僕「本当にいいのかな?毎局和了の10%って全然良くないよね」

D「そんなことないって。並のピンサンマと比べてみてよ。場代1800Pって早々+18000Pのトップ取れないじゃん」

僕「でもみんな結構なスピードで死なない?」

D「エッジが出ないから積み重なって死ぬだけでしょ。少牌と一緒だよ」

疑問符の数が2桁になったのがこの時だった。何かがおかしい。

先ほどと同じ様に素朴に考えてみよう

モデル:3人打ち1局精算

【ルール】

1000点100P

和了すると和了の点数を受け取る。ツモは2倍。

【ゲーム代】

獲得したPの1/10相当を毎局カゴに入れる

この時、素朴に考えたゲーム代比率は10%となる。一般的なピンサンマに比べて充分に良い数字に見える。しかし何かがおかしい。何かが、おかしい。そして僕はふと閃いた。これがじゃんけんであったらどうだろうか?

もし、じゃんけんのフリーがあったなら

ここで仮に僕が風営法許可を取り、フリーのじゃんけん荘の経営を始めたとしよう。想定の気が狂っているとすればこれは夏の暑さのせいだ。これが存在するとすれば並行世界NIPPONの話だろうから単位は円でいく。

素朴にゲーム代比率を考える

モデル:じゃんけん1局精算

【ルール】

勝つと10,000円

【ゲーム代】

2人から100円=200円

これでテラが取れるのか不安なくらいシンプルな出来栄えになった。もし仮にこの条件で営業するとすれば「あいこジャックポット」や「連勝祭」や「グー千本ノック」といった各種イベントを打たなければとても客がつかないと思うがここでは割愛する。この時、ゲーム代比率は

200/10000=0.02=2%

で確定する。これが高いのか安いのかについては特に考えない。エッジが出せる人間たちにとっては安いのかもしれないが、僕は一般人なので絶対にやらない。

じゃんけん5本勝負について考える

では次に、これを「5本勝負で決着する」形で場代を取るとすればどうだろうか?

モデル:じゃんけん5局精算

【ルール】

勝つたびに10,000円

【ゲーム代】

2人から500円=1000円

何のことはない。1局精算を5局区切りにしただけのものだ。この時に動く金額及び出現率は以下の3パターンとなる。

5連勝 = +50,000(6.25%)

4勝1敗= +30,000(31.25%)

3勝2敗= +10,000(62.5%)

平均18,750円

この時、ゲーム代比率は

1000/18750≒0.053=5.3%

素朴に考えるとこうなる。少し振り返ってほしい。先ほどまでのゲーム代比率は2%であった。急にゲーム代比率が悪化したのだ。みんな。これって何かおかしいと感じないか?

なぜゲーム代比率は悪くなったのか

完全に同じ事を同じようにやって、変わったことと言えばいつゲーム代を徴収するかだけだ。それなのにゲーム代比率が明確に悪くなった。これは矛盾である。今まで僕たちが素朴に直感的に理解していたゲーム代比率の捉え方が何か間違っていたことになる。少なくとも、一局精算と東南戦とでのゲーム代比率を一様に扱うことはできないだろう。では、これはなぜ起こったか。実は、ゲーム代比率というのは2種類あったのである。それは実効ゲーム代比率と総量ゲーム代比率だ。

僕たちは自由な区切りで生きている

数の概念は時間から生まれ、時間の概念は日の出と日没から生じるらしい。探検家の角幡唯介氏は自著『狩りの思考法』の中で、極夜と白夜によって1日という区切りを持たない北極圏のイヌイットに数の概念が希薄であることを指摘している。イヌイットをフリー雀荘に通わせたならば、彼らはきっとゲーム代比率について考えることはないだろう。その世界には何の区切りもないからだ。

しかし僕たちは管理者社会の中を生きる日本人なので、様々な区切りを己に設けている。今日(2023年7月31日現在)はたまたま月末なので様々な人の収支報告を見掛ける事ができる。

月単位で考える時、凡そみんな収支に対して恐ろしいまでの場代を支払っている事がわかるだろう。これもまた一種の比率であると言える。1Gで区切ってみても良いし、月単位で区切ってみても良いし、年単位でも一世紀単位でも良い。この自由な区切りでの収支に対して動く金額に対してのゲーム代比率を『実効ゲーム代比率』と呼ぶ。この定義においてじゃんけんフリーが1局精算と5局精算とでゲーム代比率が違うことは何ら矛盾しない。区切り方によって変わるのは当たり前だからだ。しかし、これでは例えばピン東と0.5東南のゲーム代比率を正確に比較できない。ここで僕たちは『総量ゲーム代比率』という考え方に触れる事になる。

全ては局に還元される

先ほどのじゃんけんフリーの件について再考しよう。

モデル:じゃんけん1局精算

【ルール】

勝つと10,000円

【ゲーム代】

2人から100円=200円

モデル:じゃんけん5局精算

【ルール】

勝つたびに10,000円

【ゲーム代】

2人から500円=1000円

この時、先ほどとは違い「結果で動いた額」ではなく「1局毎に動いた額の総和」に注目する。すると、

200/10000 =0.02=2%

1000/50000=0.02=2%

となり1局と5局とでゲーム代比率は一致する。そう、これが東南・東風・一局精算のあらゆる区切りで正しく比率を比較する為の計算方法となる。これが『総量ゲーム代比率』という考え方だ。

では、ここでじゃんけんから離れて元々のモデルであった1.0鳴き祝500について再計算してみよう。

モデル:3人打ち東南1.0

【ルール】

3人打ち

1000点100P

35000持ち40000返し

ウマ0P-2000P

金3およびポッチ及び金5萬鳴き祝儀500P

【ゲーム代】

全員から500P+トップ賞300P=1800P

これを1局辺り平均打点10000点、祝儀平均2枚で7局続くものと仮定する。この時1G全体での総和は

(1000P+500P×2)×7+2000P+1000P=17000P

であり、ゲーム代は1800Pである為この時ゲーム代効率は

1800/17000≒0.11=11%

となる。こうして比較したとき、1局精算と比べてゲーム代比率は大差ないことがわかる。ここでウデとブレのマトリクスについて考える。

一局精算は博奕麻雀の代名詞だが、導入することでウデもブレも小さくなる。これは当たり前の事だ。オカウマが廃止される分だけ和了価値のブレは小さくなり、また着順が消滅する為押し引きが簡易となる。この問題を解決するには例えば虹牌を入れてそれを2万点祝儀とするなどの方法でウデとブレを足し算するしかない。一局精算は麻雀を腐らせるというのが僕の持論であるのはこういった理由からだ。

よって、ゲーム代比率が同額であるならばあとはウデによってエッジが出る方がよりプレイヤーは勝ちやすい。ここまで書けば後は言わずもがなだ。

まとめ

ゲーム代比率について考える時、これは2種類ある。

*実効ゲーム代比率

・1G精算時点での動いた金額/ゲーム代

・直感的に誰でも把握できる

・人の肌感覚に忠実

*総量ゲーム代比率

・1G間で動いた全ての金額/ゲーム代

・計算しなければ把握できない

・正確に比率を比較できる

そしてあるルールについてゲーム代比率について考える時、これは常に

総量ゲーム代比率≦実効ゲーム代比率

の関係が成り立つ。1局精算であったり完全着順であったりするならばこの2つはおおよそ近似する。

もう皆さんはお気づきだろうが、この2つの言葉はどちらも僕の造語だ。世のゲーム代比率に対する考え方がどれも不正確だったから一度は書いておきたいな、と思ってここにまとめてみた。

余談

『ウデとブレ』のnoteで僕はこう書いた。

ブレで大きく動かす事で場代比率は良くなっていく(この話を聞いて「詭弁だ」とアレルギー反応を起こす人間もたくさんいるだろうが、詳しくは次回に述べることとする)。

ここまで読み進めた人にとってブレによってゲーム代比率が良くなるのは自明だろう。しかし、詭弁だと感じる人間は間違いなく一定割合存在する。前述のベテランメンバーDも恐らくその一人だ。それはなぜか?

これは僕の推測だけれども、メンバーであることが目を曇らせているのではないだろうか。フルバックが当たり前の彼らにとってゲーム代比率は≒0だ。(メンバーからしっかり徴収するためにトップ賞の比重を大きくする店はままある)。ゲーム単価が重要なのであって、ゲーム代比率を真面目に考えることはまずあり得ない。大事なのは働いていく上でエッジを出していく(*)事で、ブレなど本来必要ないのだ。接客と集客のことさえ考えなければ彼らが望むのは囲碁将棋に近しい何かである。

*エッジが出るとは、ウデが出るゲームであることの専業的表現。

僕が今商っているスーパービンゴは、確変🌷の揺らぎによって生じる強烈なブレの部分と、そのブレに包まれたパンパンなウデの部分とで構成されたジューシーなパオズのようなゲームだ、と自負している。

たった160円で体験できる感動と幸せを見逃さずに、名古屋においでよ。

— おいでよ名古屋@おいなご (@oinagoya) February 10, 2017

大須 台湾の焼き包子 包包亭の肉入り包子(160円)を食べよう。

熱々の肉汁が飛び出してきて、最高に美味しいよ。#飯テロ pic.twitter.com/mrzLKD3Mdq

今名古屋ではスーパービンゴの裏モノ、ホームランビンゴが主流である。ではここで、ホームランビンゴの総量ゲーム代比率について計算してみよう。(金に関わる部分なので一応は有料としておいた。興味のある方だけご覧いただきたい)

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

投げ銭いただいた質問には凡そお答え致します。何か気になる事があればチャリンと小銭をお願いします。