物語からはじまるショートショート 〜第五回「ねぎを刻む」より〜

ざっ…ざっ、ざっ…ざっ……

アパートの廊下を通ると、また、あの音が聞こえてきた。換気扇に乗ってほんの少し、青くつんとした香りが流れてくる。

私の部屋の隣に住んでいるのは、20代そこそこの女の子だ。ウェーブのかかった茶色いボブカットがよく似合う、色白の細い子。毎朝赤い口紅をつけて、ピンヒールを履いて出かけていく。決して元気いっぱいというタイプではなく、挨拶も、自分からはしてこない。ただ、近所のケーキ屋の袋を提げている日だけは、いつもより声が一段明るい。そんな子だ。

彼女の部屋から、ときどき例のざっざっが聞こえてくる日がある。だいたい、ひと月かふた月に1回。そんな日は、音楽も、テレビの音もしない。ただ、包丁を不器用にさばく、規則性のない音だけが、小さくたよりなく聞こえてくる。

それがねぎだ、とわかったのは、彼女が越してきてから数ヶ月経った頃だ。私が、スーパーに向かおうと信号を待っていると、横断歩道の向こう側で、手に重たげな袋をぶらさげた、彼女の姿が見えた。信号が青になって、すれ違いぎわにこんばんは、と声をかけると、彼女は真一文字の口を開くこともなく、ただうつむいたまま、首を数センチだけ下げた。彼女の袋には、山のようにねぎの束が入っていた。

何かあったのかと思いながら、帰りに部屋の前を通ると、例の音と、香りがしてきたのである。

それにしても、今夜はいつも以上にざっざっが長い。それに、彼女の包丁さばきは、いつまでも上達しない。だんだんむずがゆくなってきて、私は私で、ねぎを刻むことにした。

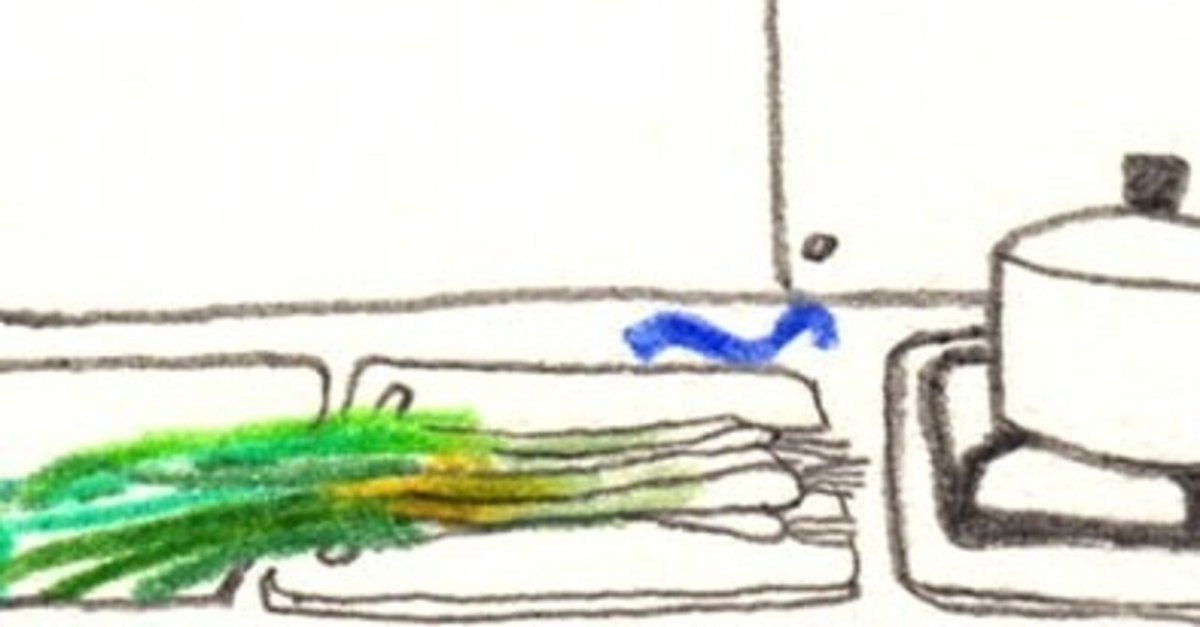

冷蔵庫には、買い置きしていたひと束しかなかったけれど、まあ良い。厚めの木のまな板と、大きくてよく切れる包丁を用意した。ねぎの袋を払いのけ、付属のテープは包丁でカッ、と切る。両方とも、床に放っておいたまま、流しでささっとねぎを洗う。

まな板の上に乗った、妙に白いねぎの腹を見ると、私はなんだかいたたまれない気持ちになった。彼女の繊細そうな肌が、頭に蘇る。その内で滞っているであろう孤独のことが頭をよぎり、私はねぎを、丁寧になでた。そして、服のそでを捲り上げ、ねぎ刻みに取りかかった。

ざっざっざっざっざっざっざっ

トトトトトトトトトトトトトトト

私のねぎは、あっというまに刻まれた。長年料理をしてきた甲斐あって、彼女のようにつっかえることもなければ、ねぎがつながったままになることもない。我ながら、完璧な仕事。

隣の部屋は相変わらず静かだ。私はその静寂に耐えられず、テレビをつけた。空々しい笑い声をBGMに湯をわかし、うどんをゆで、だしと醤油とみりんで、かんたんに麺つゆを作る。そうして出来上がった素うどんに、さっきのねぎをどさっと乗せる。それから片手でどんぶりを持ち、箸を指で押さえながら、もう一方の手で冷蔵庫からビールを出す。

ちゃぶ台の前に腰掛けて、テレビをじろじろと見ながらうどんをすする。口いっぱいにねぎの香り。ねぎの食感。つゆもやっぱりねぎ味で、私はそれをごくごくと飲み干した。

空になったビールの缶と、どんぶりを放ったまま、相変わらずチカチカと移り変わるテレビの画面をぼんやりと眺めた。だんだん頭がぼんやりしてくる。気づくと私は倒れこむように床に寝転がり、仰向けになって目を閉じていた。

まどろみの中でふと、古い記憶にたどり着く。その記憶は私の目を覚まし、体を勝手に起き上げた。

––––そうか、だから、ねぎなのか。

私は部屋の隅の本棚に向かった。少し奥の方に、きっとまだ、あの本があるはずだ。

何年かぶりに目にした、江國香織のその本は、記憶から古びることもなく、きちんと残っていた。開いてみると、あった、あった。「ねぎを刻む」。孤独に身を浸して、ねぎを一心不乱に刻む女の子の話。確かに、あの子と同じくらいの歳だ。

私は、隣室で一人、何もかもにねぎをかけて夕食をとっているであろうあの子のことを思った。そしてその片隅にきっと置かれているであろう、1冊の本のことを。そして、かつてねぎを刻まずにいられなかった頃の、私自身のことを。

夜風がするすると、部屋に流れこむ。

今日はもう一杯、うどんを食べてしまおうか。

※「ねぎを刻む」––『つめたいよるに』新潮文庫 江國香織/文

この連載では、皆さんもお手に取ったことのあるような、既存の「物語」をもとに、新たな超短編小説(ショートショート)を作り出していきます。次回の更新は、6月10日木曜日の予定です。お楽しみに。