雨の日は即レス

最近、なぜだかYouTubeで自動再生される「ゆる言語ラジオ」。

YouTubeではどのようなアルゴリズムで関連付けられているのか分かりませんが、全く関係ない動画の後に自動で再生されます。

ただ、内容がとても面白いのでそのまま通勤中や作業中に楽しんでいました。

そして先日自動再生されたのは、こちらの動画です。

1時間のたっぷり充実動画です。

今回は抜粋して2つのお話にフォーカスして感想を書かせていただきます。

以下はネタバレを含みますので、ご注意ください。

動物学者あるある

今回のゲストは、動物言語学者の鈴木俊貴先生です。

鈴木先生は、動物言語を研究し、シジュウカラが言語を使用していることを科学的に証明した方です。

そんな鈴木先生は、軽井沢の山中でフィールドワークを行っているため、通信機器の電波が届かない状況にあるそうです。

編集者であり「ゆる言語ラジオ」のパーソナリティーである水野さんがメールを送っても、なかなか返事が来ないとのこと。

電波が届かない、まさに山奥にいるため、それは仕方がないという感じで話が盛り上がります。

しかし、鈴木先生が急に即レスになることがあると、水野さんは語ります。

その際、飛び出した鈴木先生の名言とはーー。

「雨で鳥に会えないのでデスクワークができます」

鳥のリズムで生活している鈴木先生は、晴れた日にはシジュウカラに会いに行かなければなりませんし、雨の日は会いに行くことができません。

また、シジュウカラが起きたら一緒に起き、コガラに召集されたら集まらなければならないのです。

私はこれを見て「やはりそうなんだ!」と思うと同時に、失礼ながら「そうですよね!」とも感じました。

外でフィールドワークをされている方は、いつ文献を調べているのだろうとか、いつ論文を書いているのだろうとか、両立は本当に大変なのだろうなと考えていました。

私もモグラ塚を探していると、記事がなかなか進まない悩みがあります。

(↑一緒にするな)

ただ、「雨の日はデスクワークをする日」と決まっていると、メリハリがついて良いですね。

関係者も「今日は雨だから連絡してみよう」などスケジュールが組めそうです。

そう考えた場合、軽井沢の年間降水日は何日ぐらいなのだろうか、と疑問が湧いてきました。

軽井沢の年間降水日

そもそも、年間降水日の集計なんてあるのかな?と思い検索してみたところ、国土交通省気象庁の資料がちゃんとありました。

そうか、農業にも影響があるため、このような情報は重要なのですね。

雨天という表記はないのですが、日照時間という項目が今回の疑問を解くヒントになりそうです。

気象庁の「軽井沢(長野県) 平年値(年・月ごとの値)」データを見て興味深いと思ったのは、9月の日照時間が一番短く、126.6時間だったことです。梅雨時期の7月が2番目に短く、138.6時間、3番目に短いのは10月140.3時間でした。

9月の日照時間が短い理由は、夏至を過ぎた影響と、台風が到来する時期だからなのでしょうか。

また、一番日照時間が長い月は4月で204.6時間、次いで5月が198.5時間でした。

上記を踏まえて”超暴論”を述べると、4~5月はフィールドワークに全力を注ぎ、9~10月をデスクワークに充てるよう年間スケジュールを組むと、バランスが良さそうです。

ただし、動物は季節ごとに行動が変わります。

9~10月は動物たちの秋の繁殖や冬ごもり準備シーズンであるため、フィールドワークに出ないのは勿体ない季節。

そう考えると、これはまさに絵に描いたお餅です。

フィールドワークとデスクワークの両立はやはり大変そうです。

アズマモグラ達は1〜3月の寒い時期は深いところに潜ってしまうため、モグラ塚探しはオフシーズンになりそうです。(寂しい)

鳥がヘビに食べられていないか不安

もう一人のパーソナリティーである堀元さんは、過去に村づくりプロジェクトを企画していたとのことで、雨の日の「あるある」に共感できると語っていました。

しかし、同じ山の民(?)でありながら、山にいる目的が異なるため、堀元さんと鈴木先生の間で度々すれ違いが生じる点がとても面白かったです。

特に、お二人のヘビに対する考え方が違う点が興味深かったです。

堀元さんは山の中で2泊3日、自給自足のその場にあるものだけで生活するという縛りを設けると、食べ物が限定的になりカエルやヘビしかいない状況になると語ります。

そして、そのような環境の貴重なタンパク質確保について熱く力説していました。

アオダイショウのように毒がないヘビは大味で不味い方が生存戦略に有利、マムシはクセがなく美味しいのではと仮説を立てられていました。

一方、鈴木先生はヘビが「何を食べているのか?」が気になるとのことです。

ヘビを解剖したり、食べたものを吐き出させたりして、ヘビが何を食べているのかを調査していると語ります。

そんな鈴木先生に対して、堀元さんが「どのようなモチベーションでヘビの食べているものを調べるのか?」という質問します。

その回答としてはーー。

「鳥が食べられてないか不安」

「ヘビについて知ることもある」

堀田さんと水野さんは、「ヘビがシジュウガラを食べているかもしれない」という観点には理解を示したものの、「ヘビがシジュウガラ以外に何を食べているのか気になる」という観点には、「?」といった感じで一瞬、間が空きました。

鈴木先生は「なんで気にならないの?」と訴えるものの、なかなか理解してもらえませんでした。

そうか、確かに研究者が専門としている動物以外の胃の内容物を調べることは、普通の人にとって不思議に思えることなのか、という新たな気づきがありました。

なお、鈴木先生によると、ヘビは目がクリックリしていて可愛いので、食べてはいけない分類に入るようです。

フィールドワークの情報は宝

動物学者や植物学者の皆さんは好奇心旺盛で、フィールドワークに出ると気になることがあれば、とりあえず記録されていると考えられます。

記録したことが後から自分の研究に関わってくるかもしれないし、そうでなくても誰かの研究にバトンを渡せる可能性があります。

例えば、相良直彦先生は菌類学が専門でしたが、「ナガエノスギタケ(別名モグラノセッチンタケ)」の調査を進めるうちに、哺乳類の巣の近くに生えていることを突き止めました。

そして、最終的には専門外であるモグラの巣を見つけることに熟達されています。

著書『きのこと動物 森の生命連鎖と排泄物・死体のゆくえ』には、菌類と動物の関係に関する多くの事例がまとめられています。

(ミズラモグラをたくさん見つけているすごい方)

これは逆に、菌類が専門外の動物学者にとっては「え、モグラの巣の近くにそんなキノコが生えるの!?」と驚きを与える発見だったはずです。

また、書籍では得られない、先輩から後輩へと脈々と伝わる調査観点の伝統が存在しているのかもしれません。

今泉忠明先生の著書『気がつけば動物学者三代』では、「虫でもなんでもいきているものはなんでも調べてみなさい」という親から子への調査観点が受け継がれている様子が書かれています。

広大な日本において、「自分の調査対象だけ」を調べるのは非常に大変なことで、全国を自分で歩いて回るにも、滞在日数や移動可能距離などに制約があるはずです。

動植物がどこに生息しているのかは、まさに誰かの目撃証言がなければ、把握するのが難しい場合が多いでしょう。

その目撃情報は、その地域に詳しい人物や、そのエリアを主に調査している方からの情報に頼ることになります。

誰かが偶然見つけたことが論文や文献に記載されていれば、ピンポイントでその場所に調査に行くことが可能になります。

ところで、最近驚いたこと

話は少々脱線しますが、国立国会図書館でとんでもない文献を発見しました。

それこそが、

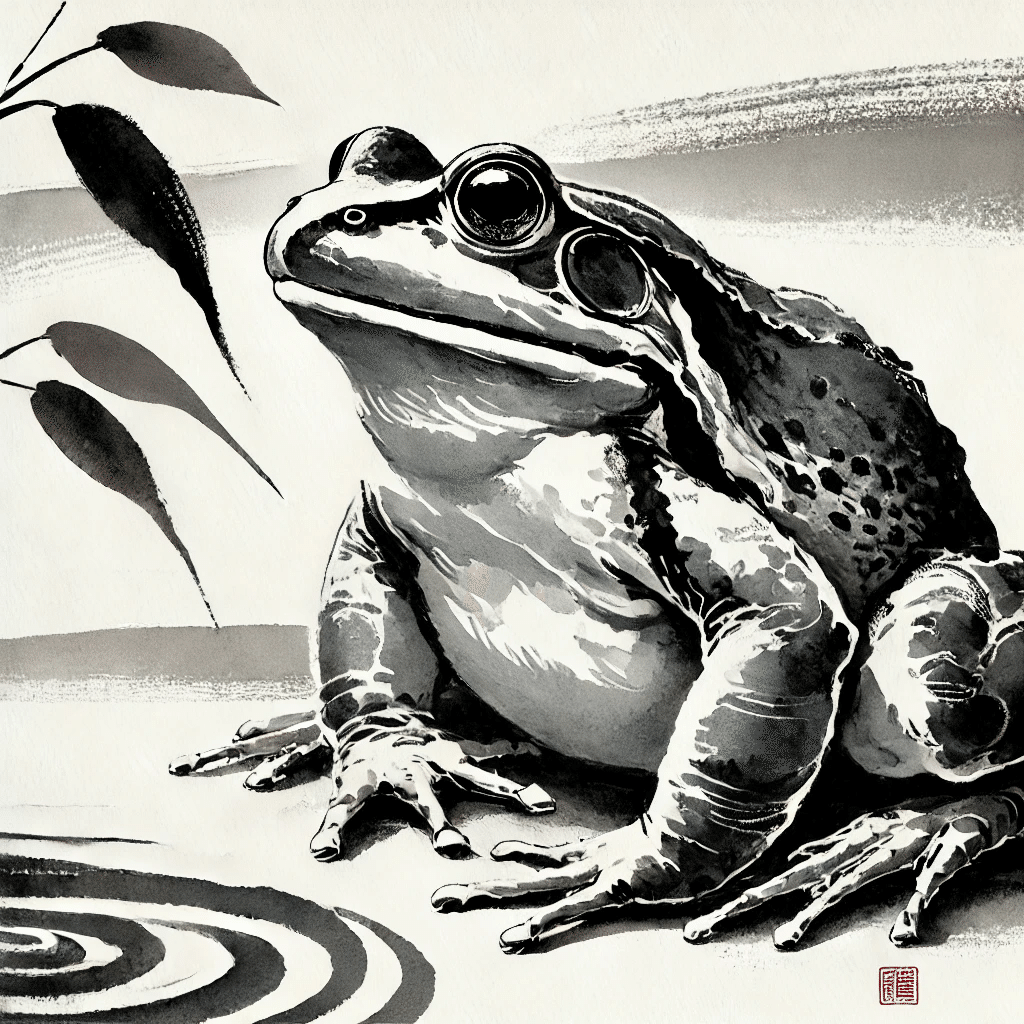

『フィールド・ノート|No. 13| アズマモグラ Mogera imaizumii のウシガエル Rana (Aquarana) catesbeiana による被食事例』

一言で言うと、「アズマモグラがウシガエルに食べられていました」という報告の文献です。

しかも、アズマモグラの下半身が消化済みの状態で発見されています。

学生の解剖実習中に偶然発見されたため、フィールドワークの情報とは異なりますが、このような「偶然の発見」も重要な情報です。

いやぁ、この文献を見つけたときは、度肝を抜かれました。

いくらアズマモグラが小さくて可愛いとはいえ、体長は11〜14cmもあります。

ウシガエルからすると、ほぼ同じサイズか、わずかに小さい程度だと思うのですが、それでも丸呑みされてしまうとは……。

生きているうちに食べられたのか、死んでから食べられたかは不明とのことですが、モグラの大きく鋭い爪はウシガエルの胃のなかで大丈夫だったのでしょうか?

ウシガエルは、すごいですね……。

両生類好きにとっては、「マジで?すげー!」という驚きの発見かもしれませんし、「ウシガエルのポテンシャルなら、それぐらいやれると信じていた」という感想につながるかもしれません。

どちらにしても、科学は現実に発生した証拠がなければ成り立ちませんから、やはり胃の内容物の調査は重要ですね。

蛇足ですが、公平を期すために書かせていただきますと、実はアズマモグラもアマガエルを食べます。

自然界はまさに、食うか食われるか。

(あぁ、ダ○ジョン飯)

なお、こちらの文献はJ-STAGEでも閲覧可能でした。

しかし、アズマモグラの遺体がカラーで掲載されているため、閲覧の際はご注意ください。

最後に

今回は私が特に面白いと思った話を2つだけピックアップで感想を書かせていただきました。

しかし、他にも盛りだくさんのお話がありましたので、まだ動画を視聴されていない方は、ぜひ『ゆる言語ラジオ』をご覧ください。

個人的には、後半の人間観察の話や都会の研究にまつわる、別の理由で大変なお話に思わず笑ってしまいました。

<参考文献>

今泉忠明(2018) . 『気がつけば動物学者三代』 . 講談社 .

飯島正広(2007) . 『モグラの生活』 . 福音館書店 .

相良直彦(2021) . 『きのこと動物 森の生命連鎖と排泄物・死体のゆくえ』 . 築地書館株式会社 .

浅原 正和ほか(2023) . 「フィールド・ノート No.13 アズマモグラ Mogera imaizumii のウシガエル Rana (Aquarana) catesbeiana による被食事例」 『日本哺乳類学会』 63巻 , 1号 , pp.1 .

川田伸一郎 . はじめまして モグラくん . 少年写真新聞社 , 2012 .