『Clubhouse』が冷めた後_2021/01/28

※ここからの内容はぶっちゃけ過ぎているので口外は厳禁でお願いします。SNS等での発信もご遠慮ください。

今朝、知人に紹介頂いた話題の新SNS『Clubhouse』。

アプリ詳細を知りたい方は、このnoteを読むのが早いだろう。

分析はここに書かれていることなので、ぼくは実際に使用した温度感や、あるいは自身の活動にとってどういう意味を与えられるのか、ということに関して書いていこうと思う。

『Clubhouse』の熱と、それが冷めた後どうするか。

そもそも、clubhouseを包むこの熱の正体は何かというと、一時的でありながらも「理想のSNS」が体現されていることにあると思う。やれることは「話す」か「聞く」か。コメントを送ることも、何かリアクションを起こすこともできない。しかし、誰でもその会話を聞ける。オープンであり、クローズドなこの空間では誹謗中傷という概念は存在しない。そもそも、手段がない(聞いている側も会話に参加できるが、それにはスピーカーの承認が必要)。また、招待制によって現状Clubhouseを使っている人達のネットリテラシーはめちゃくちゃ高い。摩擦が起きようはずがない。それぞれが勝手に発信して、それを勝手に聴く人がいて、けれど互いが望まない限り関わることはない。まさに、SNSの理想の形なのだ。

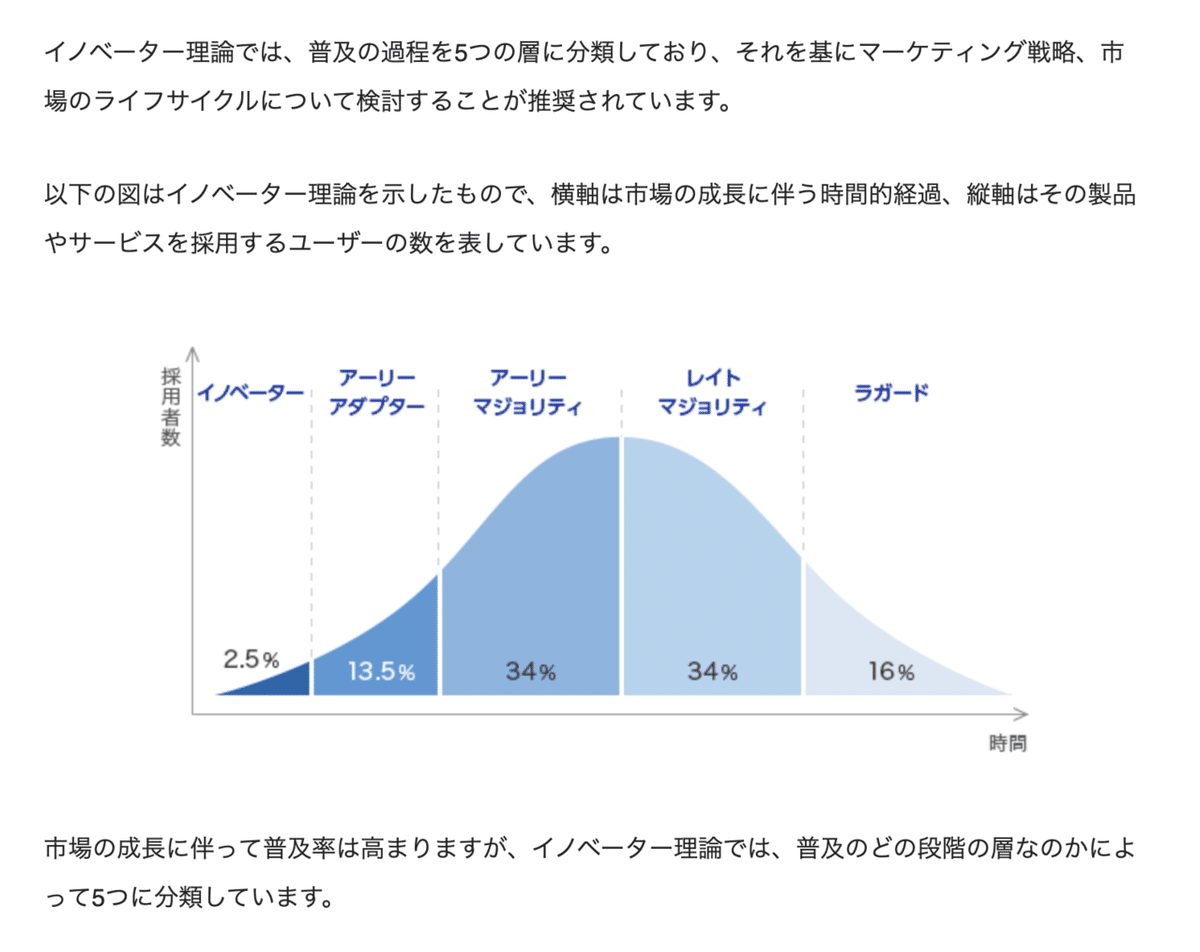

また、既に参入しているスピーカーはイノベーター(詳しくは下画像、イノベーター理論を参照)であり、音声しか使えないこのアプリを「どう使っていけばいいのか」という話をしている。批判的にならず、ユーザーの多くがこのアプリの未来を考えているのだ。Clubhouse批判している人がいるのは、Twitterだけだ。実際に使っている人で、少なくともぼくの周りでつまらなそうにしている人は、誰もいない。これは、アプリが優れているということもありながら、立ち上げすぐのこのアプリを「自分達の力で使い方を創り出そう」という、ユーザーが「作り手側」の感覚になっていることも、この熱を生み出している要因の一つだろう。

ただ、誰もがわかっている。

この熱はそう長くは続かない。

理想のSNSでいられているのは、リリース直後の純度の高いユーザーばかりだからだ。一人一人が誰を呼ぶかを丁寧に選んでいて、治安を一人一人が守ろうとしている。けれど一人が二人を招待できて、一見クローズドではあるものの、しかしどんどんバイバイゲームでユーザーは増えていく。そのうち、「会社の中で権利を渡し合う」「家族の中で権利を渡し合う」「学校の中で権利を渡し合う」「ファンの間で権利を渡し合う」というくだらない流れが起きる。そうなったら、もうユーザーの質どころではない。

今回実は、Clubhouseに関するツイートを多くしていたのには訳がある。

一つ、とある実験していた。

趣味の悪い、実験。

ここから先は

東真直の本音しかない日記

〔イラスト_専属絵師ささち〕 本音なんて聞きたくない方は読まないでください。 ぼくの本音を聞く覚悟がある方だけ、ご購読頂けると幸いです。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?