ミクロで理解する色素増感太陽電池(DSSC)の動作原理

※自分の理解用なのでとりあえずの投稿です。あとで整えていきます。

色素増感太陽電池とは

色素増感太陽電池(Dye Sensitized Solar Cells)は、色素の光吸収を利用した太陽電池です。他の太陽電池は吸収できる光の色(波長)の範囲が決まっていますが、DSSCは青色を吸収できる色素と赤色を吸収できる色素を混合するなどして吸収できる波長の範囲を広げることが可能です。また、現在主流のシリコン系の太陽電池と比べると、以下のメリット・デメリットがあります。

DSSCのメリット

製造コストが安い

軽量で柔軟

室内光のような弱い光でも発電できる

有機材料なので環境にやさしい

材料に日本で大量に生産されているヨウ素を使うので日本は有利

デメリット

発電効率が低い

耐久力が低い(電解液による有機色素剥がれ)

安全性(電解液の液漏れ・揮発)

動作原理(ざっくり)

まず、DSSCが発電する仕組みをざっくり説明します。

色素により光の吸収・電子の励起が生じる。

色素が励起した電子を半導体(TiO2)への渡す。この反応は色素と半導体の界面で起こる

注入された半導体の電子が電極に収集される。この反応は半導体と電極の界面で起こる。

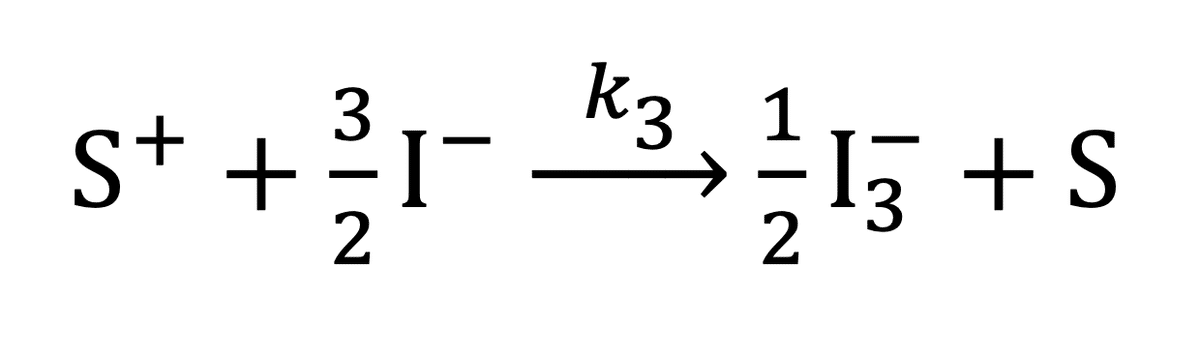

電子を失った色素が電解液から電子を受け取って色素が再生する(ヨウ素イオンからの電子供与)。 電解液と色素の界面で起こる。

色素に電子を渡した電解液のイオンが対極に移動する。(拡散輸送)この時、電解液は半導体の細孔を通っている。

色素に電子を渡した電解液のイオンが対極から電子を受け取る。この反応は電解液と対極の界面で起こる。

上記は発電を行うにあたって理想的な反応ですが、当然これらのプロセスを阻害する反応もあります。以下に、阻害反応を示します。

光吸収により励起した色素の電子が半導体に注入される前に元の状態(基底状態)に戻る。この反応は上記の2番の反応を阻害します。

色素から受け取った半導体の電子が電子を失った色素(半導体に電子を渡した後の色素)と反応し元に戻る。この反応は上記の3番の反応を阻害します。

色素から受け取った半導体の電子が電子を失った電解液のイオンと反応する

動作原理(電子移動反応)

ここでは、先ほど説明した動作原理における電子移動反応を説明していきます。

1. 色素の光吸収・励起

2. 色素から半導体への電子注入(移動)

3. 半導体からガラス電極への電子移動

4. 電解液から色素への電子移動(色素の再生)

6. 対極から電解液への電子移動

参考

Modeling Simulation and Design of DSSC :

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016822001533