2年間の「ときめき」研究&プロダクト開発に関する知見をシェアするnote

人の「ときめき」とは何なのか、心理学的研究を始めてからもうすぐで2年。2020年と2021年はあっという間に駆け抜けて行きました。

私たちの生活に身近なようで、存外、厳密に定義されていない「ときめき」という概念。このnoteでは①自分がときめき研究を通して現状わかっていること、やってきたこと(e-lamp.プロダクト開発含む、2年間の知見シェア)②ときめきを理解するために2022年以降どんな人生を歩むかの抱負、を書いていければと思います!

私の研究者としての目標は「"ときめき"とは何か?」を学際的に探究すること、また、今のところの人生の目標は「"ときめき"に向かって生きる」ことに主眼を置いています。目が覚めて、今日は何をしようかな〜?って思いながら、その日、自分が着たい服をまとい、食べたい!と思ったものを食べ、行きたいところに行き、「今日もいい1日だったな〜」と眠りにつけるなら…それはもう最高です。

もうちょっと欲張りに社会に目を向けるならば、私はそれを「ときめき」と呼んでいますが、このようなポジティブな感情("ときめき"は感情なのか情動なのか、はたまたもっと長期的な気分に近いものなのかという心理学的議論はのちほど)を、個々人が意思決定の指針にできるような「"ときめき"で溢れる世界」が実現できればいいなと思っています。

とはいえ、1つの概念を探究するために、途方もない時間がかかることは間違いありません(しかも"ときめき"の心理学的研究が始まったのは、私が知る限り2009年からであり、まだまだ興隆していく領域だと感じてます)。

学術的な理論研究の側面でももちろんですし、社会で「ときめき」に関する何かを扱いたい!という方も(アーティスト・プロデューサーの皆様、"ときめき"に関する商品や広告を扱われる皆様など)、「ときめき」に関心のある方は是非!ご連絡いただければと思います。「ときめき」について一緒に考えましょう!まだまだ未熟ではありますが、自分がこれまでの研究を通して培った知見を伝える環境があれば、とても嬉しいです。

何はともあれ、このnoteは皆様に「"ときめき"…?ふーん、面白い概念。」と思ってもらえるよう思いの丈を書き綴ったので、よければ読んでください☺️

自己紹介

初めましての方は初めまして!山本愛優美(やまもとあゆみ)と申します。

現在、慶應義塾大学環境情報学部の3年生です。大学では数理心理学、経営学、感性工学を専攻しています。ときめきを軸に3つ研究テーマがあり、

①バイタルデータ可視化によるポジティブ情動認知と伝染に関する感性工学的研究

②アイシャドウの質感が目元の光沢感および顔の魅力知覚に及ぼす影響に関する実験・臨床心理学的研究

③ノービス起業家同士のメンタリングが及ぼす影響に関する調査研究

を行っています。主な研究成果は、慶應SFC学会学術交流大会・ベンチャー白書2021・日本心理学会などで発表をしています。詳細な実績/経歴は以下のポートフォリオを参照いただければと思います。(まだ論文執筆に至ってないものがほとんどで恐縮ですが、今後の発表を暖かくお待ちいただければ幸いです…。)

また、未だ実現の過程ですが、ときめきを可視化できないだろうか?というモチベーションから着想し、2020年5月より「e-lamp.」という工学的プロダクトの開発も行っています。(※2020年10月商標登録出願済)

現在はその初期段階として、沢山の方のサポートを受けながら、心拍に合わせてピカピカ光るイヤリング型のデバイスを設計しています。バイタルデータを可視化することによって、それが必ずしも「ときめき」であるとは限らないものの、我々の「心」の認知と共有を促進できるのではないかと仮説立てました。本プロダクトが、人々のポジティブなコミュニケーションに寄与できればとても嬉しいです。

現在、一般利用に向けて、実証実験や共同企画にご協力いただける企業・地域の皆様を募集していますので、よろしければ公式HPをご覧ください!一緒にe-lamp.作る仲間も募集中です!

まだまだ発展段階ではありますが、2021年はありがたいことにときめき研究・開発に興味を持っていただくことも多く、複数のメディアに出演させていただく機会がありました。(日経新聞電子版、TV朝日、Abema TV、TBSラジオなど)

【ご報告】

— 山本愛優美 (@yamampo) May 27, 2021

with7月号にて特集されました🌼

"私達が「ときめき」と生きるためには?"

研究者&起業家としての考えを語ってます(しかも工藤美桜さんがe-lamp.着用~!😳)

皆さんの「ときめき」を考えるきっかけになってもらえたら嬉🙌

明日5/28(金)~全国の書店にて発売です!是非ご覧くださいー! pic.twitter.com/9RTVX6pvMp

↑2021年with7月号特集では、ときめき研究の知見をお話ししました

2022年も、ときめき研究やe-lamp.の知見が生かせるお仕事に関しては、積極的にお受けしていければと思っています!

それでは、以下2年間の知見をまとめたnoteです。はじまりはじまり。

ときめき研究を通して現状わかっていること

さて、冒頭でもお伝えしましたが「ときめき」という概念を心理学的に扱った学術研究は、まだまだ少ないのが現状です。歌詞や広告、ポスターなど…ちょっと日常を意識してみれば、私たちの周りに「ときめき」という言葉はたくさんあるのに、ちょっと不思議ですよね。

ではそれは一体なぜなのか?ここからは2年弱ほど「ときめき」研究をしてみての、自分の所感をお伝えできればと思います。(可能な限りわかりやすく平易に&根拠に基づいてお話しできるよう意識しましたが、未熟な点はご指摘いただけますと嬉しいです。)

《Emotion研究》

※(参考)著:ディラン・エヴァンズ、訳:遠藤利彦『感情 A Very Short Introduction EMOTION』

そもそも人の「心」とは何か?この問いに対するアプローチは、19世紀以前から既に哲学的なものを中心に行われていました。

しかし、徐々に「心」をとらえるためには人の内的状態だけでなく、外部の表出指標(表情や動きなど)も踏まえた両側面を考慮する必要があると指摘されはじめます。ここから心理学では、有機体を取り巻く刺激を変化させ反応の変容を観測し、心(ここでは以下:Emotionと表現します)を推測する実験心理学的なアプローチ(S-O-Rモデル)が発展していきました。

※勉強会で作成した資料

しかし、emotionの定義と言っても、「positive emotion」と「negative emotion」に分類した際、1960年代頃に注目されていたのは「negative emotion」が中心でした。これは、negative emotion間の差分のわかりやすさ(例えば、悲しみ・怒り・恐怖などはそれぞれ客観視した際にその差が認知しやすいのではないでしょうか)と、それが与える影響の深刻さ(自律神経の乱れや心身の健康悪化)に焦点が当たっていたからだと考えられています。

positive emotionが注目されるようになったのは、21世紀頃からと、最近であり、その存在意義や影響が明らかにされつつあります。

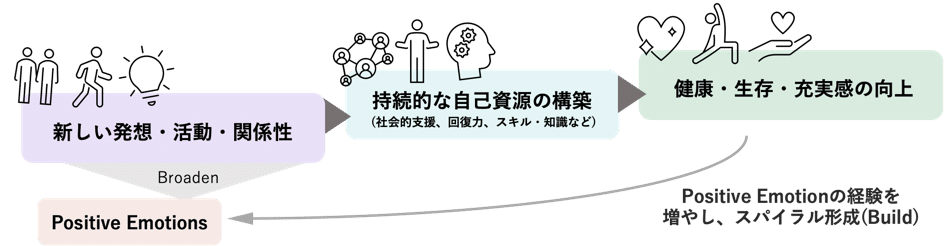

例えば、positive emotionは様々な資源の獲得を可能にし、さらにそれによってpositiveな経験を重ね、人のpositivityを拡大していき、長期的なwell-beingに繋がるという「Broaden-Build Theory」が提唱されていたり、その定義分類も進んでいます。(下図、Fredrickson, B.L. (2013)を基に作成)

Broaden-Build Theory

Positive Emotionの定義分類

果たしてどこまでをemotionとするのか議論になりそうなものの、positive emotionと「ときめき」との間には、その表出指標や影響に類似性があると考えられます。そのため、心理学的な研究も近年になってから興隆するようになったのではないでしょうか。

《ときめき研究》

さて、広く心理学的な背景を扱ってきましたが「ときめき」とは結局なんなんだ…となった方もいるでしょう。そこで以下では、これまで心理学研究で用いられている「ときめき」の定義と、私の思う「ときめき」定義の仮説を紹介できればと思います。

研究で最も用いられている定義は古語「心ときめき」から"喜びや期待のために胸がどきどきする"というものです。しかしこの他にも、ときめきには様々な定義や使われ方があります。

他の古語では"時流に乗って栄える"という意味の「時めき」が存在していたり、こんまりさんこと近藤麻理恵さんの『人生がときめく片づけの魔法』英訳版では、ときめきが「Spark Joy」として翻訳され、世界に伝わっています。

※勉強会で作成した資料

ではなぜ、ときめき研究においては"心ときめき"が最も参照されているのか?それは、先ほど実験心理学のアプローチとしてS-O-Rモデルを紹介したように、心理現象として「ときめき」を捉えるためには、それらの定義から見出せる、何かしらの「反応」を見出していく手法が主流であるからだと推察できます。「反応」には様々なものがありますが、表出指標/生理指標に当てはめやすい「どきどき」をときめきの特徴として考えているものが、近年の日本におけるときめき研究の中心であると私は捉えています。

しかし(ここからは私個人の主観になりますが)、現代語としての「ときめき」は、複数の古語が由来となって使われているように、一意に表せるものではありません。現代に使われる「ときめき」は、瞬間的な高揚感と持続的な幸福感の両面を持ち(場面によって使い分けられ)、時にどちらもを包括する概念であると解釈できるのではないでしょうか。

と、ここまで「ときめき」の定義を紹介させていただきましたが、心理学的には生体指標を基にときめきの実態をより仔細に明かす試みも行われています。以下にはその先行研究をまとめています。心拍・表情・脳血流など、様々なバイタルデータとの関連性が扱われており、とても興味深く拝見しています。

※勉強会で作成した資料

今後は、自分も「ときめき」研究の山を登っていけるように、実験・研究を進め、更なる知見を皆さんにお伝えしていければと思います!(まず来学期からは卒論!あとは直近の実験・論文執筆に向けた準備!)

「ときめき」に関して~2021年までで進めたこと

振り返って、2021年は「変化」の1年だったように思います。そしてそれは、2020年にも同じことが言えます。

やりたいこと、やってることの方向性が「変わらない」ままであれたのは、外部環境の変化に適応していく内面の「変化」があったからだと思いますし、そんな自分自身の変化に寄り添ってくれた周囲の皆さんには感謝しかありません。

そんな自分の歩みを(割とログが残っていたので)ここからは備忘録的にまとめていけたらと思います。これから研究を始めたい人や、自分の領域に関心がある方に、何かしら2年分の知見をお伝えできたら!

さてまず、2020年1月に開発していたプロダクトを中断してから、自分が「ときめき」研究を始めたのは、2020年3月のことでした。

研究に憧れはあったものの、これまで起業畑にいて全く何を始めたらいいのかわからない自分は、とりあえず研究している先輩にコンタクトして相談に乗ってもらって、興味のある領域の論文を手当たり次第読むなどしていました。

当時の奮闘と、ドタバタしながらの初研究計画書づくりは、この辺りのnote(別アカウント)にまとめているので良かったら覗きに来てください(笑)

そして、なんとか2020年4月に1つ目の研究室に所属が決まり(森先生いつもお世話になってます)、コロナ禍も相まってひたすらステイホームで学び手を動かし続ける日々…2~3カ月くらいそんな期間があったでしょうか。友人、先輩、先生に助けられながら、現e-lamp.&今の研究テーマに繋がる、表情によって色が変わるデバイスが誕生します。

感性工学会の「かわいい感性デザイン賞」応募したんですけど、e-lamp.が最終審査に進むことになりましたヤッタ〜〜〜〜!!!💫💫💫💫💫💫💫🤘🤘🤘🤘🤘🤘 pic.twitter.com/XwZIGd0OtD

— 山本愛優美 (@yamampo) July 14, 2020

※感性工学会のかわいい感性デザイン賞に応募(落選😢)

その後、大学2年生の夏休みを生かして「ときめき」という概念についてガッツリ調べ、勉強会開催もしました。研究テーマが定まりきってなかったからこそ、自由に模索しながら色々インプット&アウトプットできていた、貴重な時間でした。

絶対オモロイやん!天才か?っていう「ときめき授業」スライドを爆誕させてしまった!🥰🥰 pic.twitter.com/meCvtiWOwi

— 山本愛優美 (@yamampo) August 23, 2020

そして、この夏休み中に研究テーマが1つ定まります。SFCの特プロに参加していたことがきっかけで、元々「ときめき」に関する先行研究で扱われていた「アイメイク と"ときめき"感」の関係性に興味が湧くようになり、色々とリサーチをするようになりました。

そして指導教諭ともディスカッションを重ね、アイシャドウの質感が目元の光沢感および顔の魅力知覚に及ぼす影響に関する実験・臨床心理学的研究に踏み出すことになりました。ここで初めて倫理申請や予備実験をするようになり、新たな知見を沢山得ることができました。(最近、他の研究で中々時間を取れていなかったので、春休み中にまた再開したい、、)

と、同時に、研究テーマが分散してしまったことにある種の焦りも覚えました。1つですら極められていないのに、他に手を出してしまっていいのかと…(興味分野の幅広い方なら、同じような悩みを抱えることもあるのではないでしょうか)。

結論、私は全然アリ派です(ある種の結果論とも言えますが)。

もちろん、1つのテーマ、1つの分野を極めて何かを行うことは、とても尊いことだと思います。しかしながら、①私自身のメンタルの弱さ(先行研究が現れたときのためのリスクヘッジ、1つのことに熱中しすぎるとちょっとでもそれが上手くいかなくなった時に心が荒んでしまう)、②慶應SFCという学際的な学びの環境、といった自分の置かれた状況を踏まえたときには、多少、研究成果の発表が遅くなっても、自分の興味・関心に素直に向き合ってもいいのかな、と今は考えています。

※その結果、メディアに露出したときに「論文まだ出してないですよね?」と指摘・批判されることもあるのですが、きちんと得られた成果をまとめ、発表していきたいと思っているのでもうしばらくご容赦ください…涙

さて、少し話はそれましたが、そのように複数のテーマを研究していくことに魅力を感じた私は、様々な場所で様々なテーマを研究・発表するようになります(ちなみに2020秋には経営学を学びたい!と琴坂研、2021秋にはAffective Computingを学びたい!と高汐研に入ります)。

ななんと!

— 山本愛優美 (@yamampo) October 10, 2020

『日本心理学会第 84 回大会企画:学部生・高校生プレゼンバトル』にて「ときめきの可視化:表情・心拍情報を検出するデバイスe-lamp.の試作」という題で研究発表しました〜!😳

初の学術的なプレゼン、緊張したけど、研究会のHPに実績として載った超嬉しい👏✨https://t.co/jN7kHbiO4g pic.twitter.com/Ba2fU7JGIA

慶應SFC学会学術交流大会にて金賞をいただきました!!

— 山本愛優美 (@yamampo) March 20, 2021

応援してくださった皆さんありがとうございます!!これからも研究も開発も一層がんばっていきます😭🙏✨ pic.twitter.com/P83XcFFIf2

↑e-lamp.に関する研究成果発表(心理)

様々な計測指標を模索してました。

改めて!琴坂研の研究では、MAKERS UNIVERSITY を対象に研究させてもらってます~!!(本当に興味深いエコシステム...ご協力いただき感謝です🙇✨)

— 山本愛優美 (@yamampo) December 29, 2021

今後は学会発表や論文寄稿できるように頑張ります!!☺️ #makers_u https://t.co/dxVDvYJAsk

↑経営学面での研究成果発表

また、2021年に入ってからは、必ずしも大学の研究室だけが「ときめき」を深める場所ではないのだと、MAKERS UNIVERSITYに所属し、e-lamp.をプロダクトとしても磨くようになっていきます(結果として経営学面でもMAKERSに関わらせていただいてるので、人生どこで何が繋がるかわからない…!)。

その結果として、2021年は本当にありがたいことにご縁がご縁を生んでいき、現在e-lamp.は株式会社図研・株式会社FUJI・大成ラミネーター株式会社の皆様にご協力いただきながら、開発を進めています。エラーが直らなくて3日悩んで、時に開発に行き詰まって泣いていた自分を思い返し…(現在も開発力なさすぎて泣けるんですが…)、今はとても心強い応援に囲まれているなと、改めて実感しました。

例えば、2020年11月の時点では、お恥ずかしながら、はんだづけという概念をよく理解せず、なんかそれっぽいパーツを詰め込んで「どうして動かないのかわかんないなぁ」って言っていたので…!アセアセ ↓

心拍でピカピカ光るイヤリング試作してみた!👂

— 山本愛優美 (@yamampo) November 24, 2020

え、、LED結構カワイイのでは??

まあ開発設計ミス?で全然動かないんですけどね〜研究やりつつ直してこ!!😂😂 pic.twitter.com/KnJhYTTjr9

その後2021年3月からは、MAKERSのご縁でDMM.make AKIBAに入居し、様々な技術的支援をいただくようになり、「情動推定」から「バイタルデータの可視化」にまず焦点を絞って開発を進めるようになりました。

まだまだこれからプロダクトを磨いていくフェーズですが、これまでの軌跡を少しだけ下に、残しておきたいと思います。(もっといっぱい載せたかったんですが、語りきれないので、またいつか。本当に本当に皆さんのご協力があってこそです。)

夢中になってe-lamp.改良してたらこんな時間だよ!!

— 山本愛優美 (@yamampo) April 19, 2021

今回はね、片耳で心拍と動きと計測したいなあって思って作ってみた(奥→手前)!!☺️☺️ pic.twitter.com/sZ6iDQhRDP

↑2021年4月。動いてないけど、今の形式に最も近いコンセプトができた日。

e-lamp.で素敵なUXを作りたいな、どうやったら作れるかな~と想いを馳せている🌼

— 山本愛優美 (@yamampo) June 21, 2021

(これはさっき書いてたメモ!) pic.twitter.com/EGAqvSvaj4

↑2021年6月。これはまだ実現できてないので、一緒に作りたい人募集!

プロトタイプ~~!!!!

— 山本愛優美 (@yamampo) August 29, 2021

近づいてきた~~っ!!! pic.twitter.com/twCDY5LA9R

↑2021年8月。テンション高いけど実は、はんだづけ下手すぎて涙😢

e-lamp.小型化、ついに、ここまで来ちゃったよー!!!!👀✨

— 山本愛優美 (@yamampo) September 8, 2021

図研長谷川さん、大感謝です...!🙏 pic.twitter.com/KEZpnISBQf

↑2021年9月。目指してたものが目の前に…感動。

今日から2泊3日で愛知~!

— 山本愛優美 (@yamampo) December 10, 2021

初日はe-lamp.をお手伝い頂いている株式会社FUJIの本社にお伺いしました!!👀✨

そして、ちっちゃくなったe-lamp.のプロトタイプを見て感動...!!どんどんカワイイ&質感も最高...FPM-Trinity惚れた...(愛)

ありがとうございましたー!☺️ pic.twitter.com/EElvkIhuVh

↑2021年12月、小型化のプロトタイプをFPM-Trinityで!

【お知らせ!👀】

— 山本愛優美 (@yamampo) December 21, 2021

e-lamp.が本日から12/21〜2022/05/08にかけて、六本木ミッドタウンの21_21 DESIGN SIGHT企画展「2121年 Futures In-Sight」展に出展してます!👏

もしも「心」が可視化されたら、社会はどう変わる?(How-Present-Feel?)と問いかけました。

皆さん是非お越しください☺️ #2121年展 pic.twitter.com/dbJKspLZ0y

↑2021年12月、e-lamp.を #2121年展 で展示する機会をいただきました!

振り返って、プロダクト作りも研究も、全く何もわからなかったけれど、1から進めていたことが、段々色んな人に応援されるようになっていって、ここまで進められて本当によかったなと思っています。2020年、2021年、支えてくださった皆様、本当にありがとうございます!

2022年の抱負

そして、自分がこれまで進めたこと、2022年もやりたいことを以下に図でまとめました。ときめきを学際的に探究し、その知見をもとに何かを生み出し、概念実証と社会実証・実装をし、その知見をもとにまたときめきを探究ー、、というサイクルを繰り返すことを、やり続けられたら嬉しいです。

また、改めて研究テーマは3つ。

①バイタルデータ可視化によるポジティブ情動認知と伝染に関する感性工学的研究

②アイシャドウの質感が目元の光沢感および顔の魅力知覚に及ぼす影響に関する実験・臨床心理学的研究

③ノービス起業家同士のメンタリングが及ぼす影響に関する調査研究

人がどうときめきと関わるのか明らかにし、社会に知見を伝えていければと思います。(あとは、大学院行きたいので…受験&卒論…!進路相談乗ってください🙇♀️)

そして、色んな人と出会って、楽しく、日々ハッピーに、ときめいて生きること。これを胸に2022年も駆け抜けていきたいと思います!

皆さん、今年も1年どうぞよろしくお願いします!

山本愛優美