FI-AA(固定資産管理)モジュール

概要

固定資産の取得や売却、償却など、固定資産管理業務に使用するのが

FI-AAモジュール

SAPの固定資産管理では、有形固定資産、無形固定資産、建設仮勘定、繰延資産、少額資産等を管理対象としている。→固定資産管理システムの対象

「資産マスタ」では、棚卸情報やリース情報、コストセンタ(費用負担部門)、変更履歴などの情報も管理している。複数の「償却領域」で資産管理を行なっている場合、それぞれ異なる償却方法や耐用年数を指定することも可能。

有形固定資産や無形固定資産など様々な種類の資産は「資産クラス」で分類して管理する。資産クラスには、管理する項目や償却基準などを割り当てることができ、資産マスタ登録時に資産クラスを指定する。

1.資産マスタ

企業が保有する資産が増えていくにつれて、システムで固定資産管理を行なう必要が出てくる。SAPでは固定資産マスタとして資産を登録し、固定資産番号/補助番号を採番することで、それぞれの資産を管理する。

Tr:AS01(登録)

第一画面:「資産クラス」、「会社コード」を指定する。

第二画面:「資産番号」を指定する。

→ 資産マスタには様々な項目が標準で用意されていて、それぞれグルーピングされた項目がタブ画面に表示される。

一般 テキストや勘定設定などの一般データ、棚卸情報、資本化日付や取得日等の転記情報

時間依存 事業領域や原価センタ等のコスト管理、ロケーション情報

割当 特記事項、償却条件、設備/環境投資理由、投資援助基準

元 仕入先や製造者、取得年度等の取得情報

固定資産税 固定資産評価(資産分類キー、資産フラグ)、不動産情報

償却領域 償却領域ごとの耐用年数、償却方法、償却開始日等。 資産クラスに割当てられている償却領域が表示される。(Tr:OAYZ)

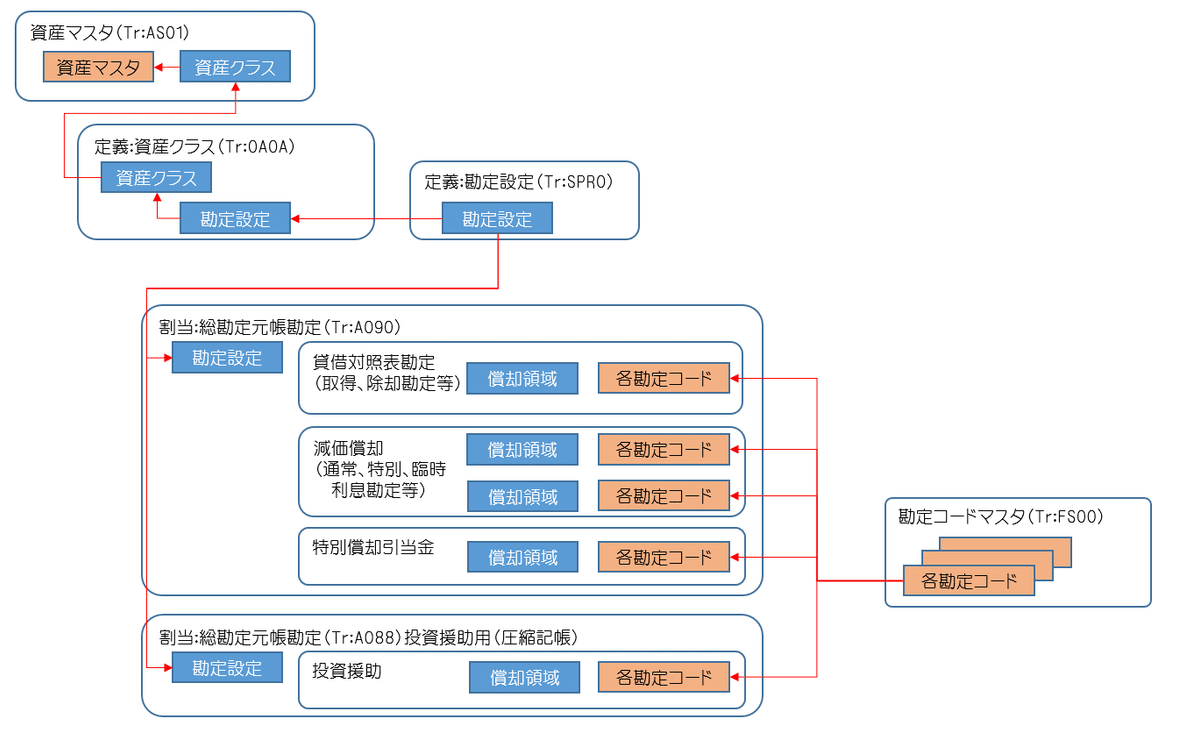

2.資産クラス(Tr:OAOA)

資産マスタを登録する際に指定する「資産クラス」。

資産クラスとは「資産を種類別に分けたもの」(土地や建物、機械装置等)で、資産クラスの設定によって、資産マスタの番号範囲や勘定コード等が決定される。また、償却基準などを割り当てることができる。

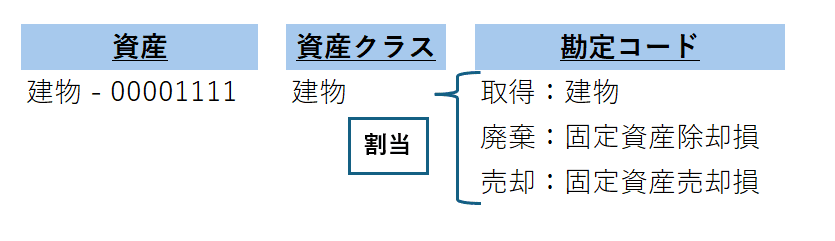

■勘定設定(Tr:AO90)

固定資産の取引で転記する勘定コードを制御するためのカスタマイズ。

取引ごとに転記する勘定コードを分ける。

例えば、取得は「建物」勘定で転記するが、廃棄や売却は「固定資産除却損」や「固定資産売却損/益」勘定で転記する。

また、償却領域ごとに転記する勘定を分けることも可能である。

■ 画面レイアウト(Tr:SPRO)

資産クラスの画面レイアウトは、資産マスタの項目ステータスを制御している。つまり、資産マスタを登録・変更・照会する際の項目が、「必須入力「任意入力」「表示のみ」「非表示」のどの状態なのかを決定する。

Tr:SPROで定義し、Tr:OAOAで資産クラスへ割り当てる。

■番号範囲(Tr:AS08)

資産マスタのコード体系を制御している。

採番方法には、以下の2つがある。

・内部採番:自動で採番する方法。設定した番号範囲内で連番になる。

・外部採番:手入力で採番する方法。カスタマイズで[Ext]フラグをオンにする。

3.償却領域(Tr:OADB)

固定資産の減価償却では、外部報告を目的とする決算ベースと、税法上の損金計算を目的とする税法ベースの両方を考慮する必要がある。

税法では固定資産の種類ごとに細かく耐用年数が定められているが、決算上の耐用年数は税法で定める年数と必ずしも一致する必要はない。

例えば、税法上の耐用年数が6年の自動車。

業務上の使用頻度が高く、耐用年数を4年にした方が業務上の実態を表しているのであれば、決算上は耐用年数を4年として減価償却することが認められている。

とはいえ、会社の都合で耐用年数を大幅に変えられてしまうと、公正な課税ができなくなってしまうため、あくまでも税法上の損金は税法に定められた耐用年数で償却計算された結果になる。

これに対応するため、システム上では、固定資産マスタに決算ベースと税法ベース両方の耐用年数を設定し、それぞれの償却計算結果を記録することができる。

https://item.rakuten.co.jp/comicset/4883731480/

SAPでは様々な減価償却方法に対応するために、「償却領域」によって、複数の償却計算ルールを割り当てることができる。