私の百冊 #18 『愛のゆくえ』リチャード・ブローティガン

愛のゆくえ (ハヤカワepi文庫) リチャード ブローティガン https://www.amazon.co.jp/dp/4151200215/ref=cm_sw_r_tw_dp_lPwaGbN5D5GV4 @amazonJPより

初めに――本書は1960年代のアメリカという古き良き時代を舞台にして、当時の価値観の中で1971年に発行された小説である。余程おかしな人間でない限りは、人は時代を超越して存在することはできないのだという動かし難い真実を、まずは思い起こして頂きたい。僕は本書を取り上げることで、堕胎論争に参戦しようだとか、瀬地山角先生と議論を闘わせようだとか、そのような大それた思惑は微塵も持っていない。どうか最後までこのことを忘れないでください。お願いしますね。

本書のヒロインは、「セクシーであること」を極限にまで煎じ詰めると女はここまで到達してしまうものなのか……と唸るほかにない、謂わばその道の頂点を極めた者として登場する。しかしながら、彼女は決してそうありたいと願ってそこに到達したわけではないこともまた、忘れてはならないだろう。実際、その登場は「劇的」であるよりむしろ「ひっそり」と形容したくなるくらいなのである。だがしかし、そこまで到達してしまっている女が、「ひっそり」と登場できるはずがない。実際、主人公の男は、腰が抜けるほど仰天するわけである。そして、彼女が「セクシーであること」を持て余し、困惑し、ある種の生きにくさを抱えている事態に、心を寄せる。

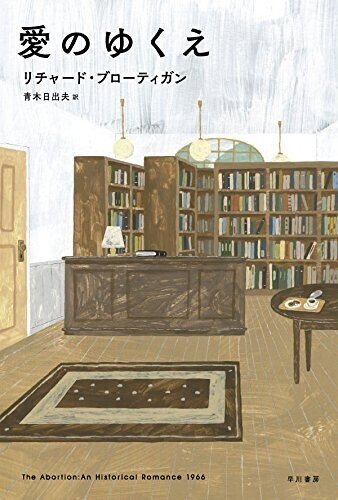

男の仕事はなんだかよくわからない、現実には恐らく存在し得ないであろう、個人的に書かれた本を集める図書館の管理人、である。言ってしまえば、この図書館には自費出版された本しかない。従って、本を預けに来る人間は途絶えることがなくても、本を探しに来る人間はほぼ皆無だと言い切っていい。そんな図書館だから、むろんパトロンと言おうか、物好きなオーナーがいる。男はそのオーナーに雇われており、自分の本を預けに来る人間を迎えるために、図書館の一隅に住み込んでいる。受け付けは24時間体制だ。

この設定も実に奇妙で魅力的なのだが、やはりなによりも、ヒロインの破天荒な美女ぶりを愉しみたい作品である。前世でどれほどの徳を積めばそんな美女とお近付きになれるのか想像もつかないが、そもそもこの地上にこの作品に描かれるような美女が存在し得るのかというところから疑うべき、とにかく呆れるほどの美女なのである。それも、ただ造作が整っているという話ばかりでなく、まったく始末に負えないくらい、圧倒的なまでにセクシーなのだ。

ところで、「女がセクシーである」とは、実際のところ、どのような現象、あるいは事態を言うのであろうか。下卑た表現としては、見ているとあそこがもぞもぞしてくる、というのが、ひとまずわかりやすい「セクシーであること」であろう。それが遺伝子という第一の情報系の仕業なのか、脳という第二の情報系の仕業なのか、議論の分かれるところかもしれない。なぜなら、哺乳綱の一員たる人類(ヒト)においては、性淘汰は雄=男の上に圧し掛かっているのであり、選ぶのは雌=女の方なのだから、選ぶ側がそんなにセクシーになる必要性はないのであり、少なくとも進化生物学的には説明がつかない。

性淘汰圧がどちらに掛かるか、言い換えれば、異性から選別される立場にあるのはどちらか、という問題に関しては、とてもわかりやすい基準がある。それは、「次の繁殖機会までの準備期間が長いほうが選ぶ」という考え方だ。相手を待たせるほうが選ぶ立場にあり、待たされる方が選ばれる立場にある。そして、哺乳綱においては、妊娠・出産・授乳という役割を雌=女のほうが担っており、それが一段落するまでは次の繁殖に取り掛かれないわけだから、従って、雌が雄を、女が男を選ぶことになるのだ。自然界に於ける哺乳綱を見渡せば、派手だったり大きかったりするのは総じて雄のほうであり、それはこの考え方の正しさを証明する事象と言えるだろう。雄は、雌から選んでもらうため、必死に着飾り、または鍛えるのである。

だから、人間はちょっと違うのではないか?という議論が出てくるわけだ。確かに鍛えるのは男のほうかもしれないが、着飾るのは女のほうである。こうした事象があちこちに見つかるものだから、ヒトは動物とは違うとか言い出す人間が出てくる。現時点で想像できることは、人間は遺伝子という第一の情報系と、脳という第二の情報系を持っており、そして、どうやら脳は、遺伝子の情報系を攪乱するようだ、という見方ではないだろうか。遺伝子にしてみれば明らかに不都合なエラーなのだが、脳はそれをエラーとは見做さないのである。性的マイノリティまで議論を拡げるとややこしい話になってきそうなので、この辺りでやめておくけれど。

さて、本書を「ハッピーエンド」であると言えば、男に都合のいい物語に過ぎないとお叱りを受けるかもしれない。確かに、滑稽ではあるが、決して清々しくはない。五十年という歳月は軽くない。

現代に於いては、本書のなにが問題となるのか? まずは非合法な堕胎(中絶)であり、そして、セックスシンボルでしかないようなヒロインの描かれ方だ。これは文学作品であり、そのような社会性を持ち出して評価してはならない、と主張する向きもあるだろう。けれども、現代に通じる価値観で描かれていれば高い評価を与えられ、現代の価値観と大きな齟齬があれば低く評価され、文学作品ではなく歴史研究の資料に変じてしまうのは、如何ともし難いことだ。おもしろいと思われなくなったら終わり。それが文学作品の宿命だろう。

他方で、現代に於いても尚、本書のどこがおもしろいか? 奇妙な図書館の在り様と、圧倒的にセクシーなヒロインが招く騒動(憐れで滑稽な男たち)、このふたつだ。本書が生き残っているのは、このふたつが兎に角おかしいからだと言っていい。歴史研究の資料にまで堕ちてしまう事態から、なんとか踏みとどまっている。しかしそれも時間の問題かもしれない。二十一世紀を生き延びるのは難しそうだ。(綾透)