奨学金「事業の趣旨からみて、奨学金の返還に苦しい思いをさせることは決してしない」‼︎

以前読んだ日本育英会の本に「事情変更の原則」と書いてあった気がして、ずっと気になっていたので、日本育英会『日本育英会十五年史』(日本育英会、昭和35年)を読み返してみた。

やっぱり、「事情変更の原則」と書いてあった。

該当箇所を抜き出すと、

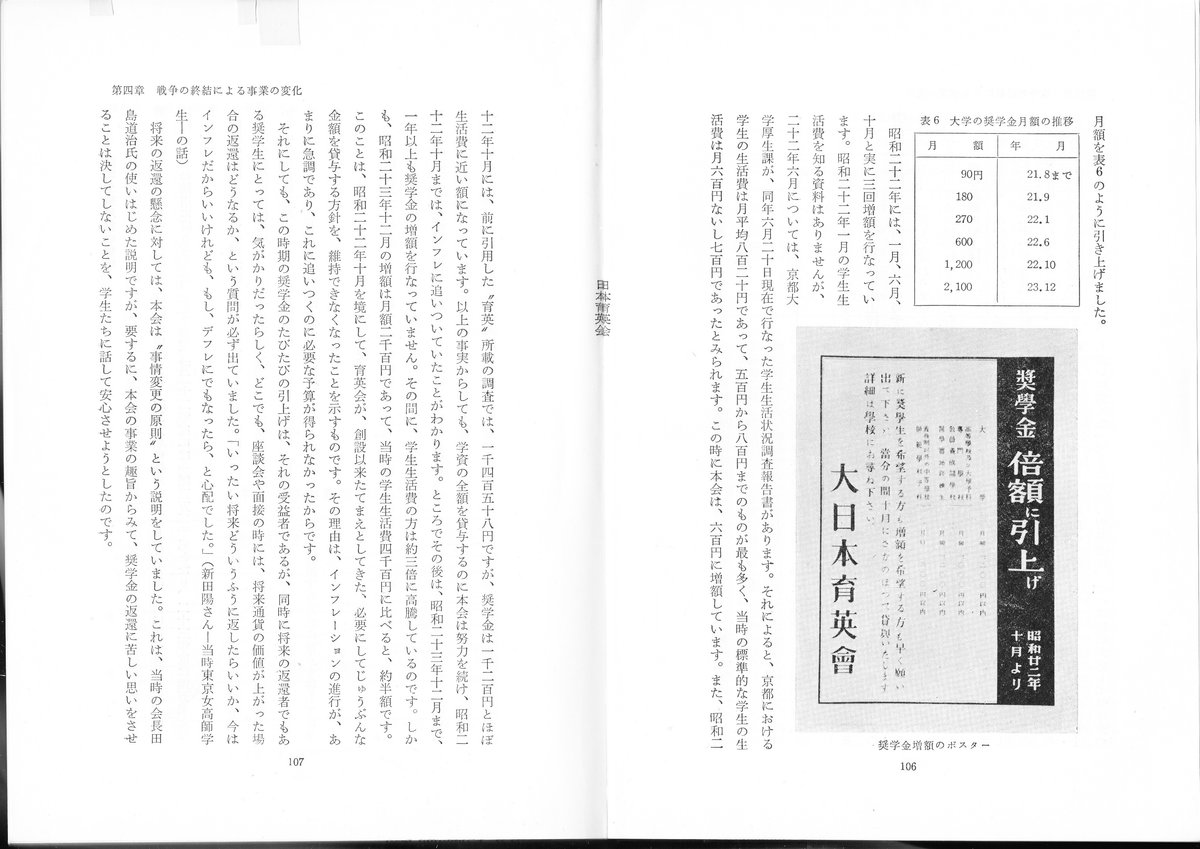

それにしても、この時期の奨学金のたびたびの引上げは、それの受益者であるが、同時に将来の返還者でもある奨学生にとっては、気がかりだったらしく、どこでも、座談会や面接の時には、将来通貨の価値が上がった場合の返還はどうなるか、という質問が必ず出ていました。「いったい将来どういうふうに返したらいいか、今はインフレだからいいけれども、もし、デフレにでもなったら、と心配でした。」(新田陽さん一当時東京女高師学生の話)

将来の返還の懸念に対しては、本会は"事情変更の原則"という説明をしていました。これは、当時の会長田島道治氏の使いはじめた説明ですが、要するに、本会の事業の趣旨からみて、奨学金の返還に苦しい思いをさせることは決してしないことを、学生たちに話して安心させようとしたのです。

ということである。

当時の会長田島道治氏が、

「将来の返還の懸念に対しては、本会は"事情変更の原則"という説明をし」「本会の事業の趣旨からみて、奨学金の返還に苦しい思いをさせることは決してしない」と言っていた日本育英会の事業を引き継いで、『日本育英会法』や『日本育英会業務方法書』の文言を「日本育英会」から「独立行政法人日本学生支援機構」に変えただけの『独立行政法人日本学生支援機構法』やその『業務方法書』を根拠に独立行政法人日本学生支援機構が、どういう理屈(法技術?)で、「奨学金の返還に苦しい思い」をさせているのだろうか?

サラ金地獄やヤミ金地獄と同じように、奨学金苦からの自殺者や犯罪者を生み出し続けている独立行政法人日本学生支援機構は、「奨学金の返還に苦しい思い」をさせるどころの話ではない。

奨学金地獄だ!

奨学金苦からの自殺者や犯罪者を生み出し続けている現状を、放置したままで良いはずない。

奨学金事業の趣旨からみて「奨学金の返還に苦しい思いをさせることは決してしない」と言っていたのに、奨学生の「いったい将来どういうふうに返したらいいか、今はインフレだからいいけれども、もし、デフレにでもなったら、と心配でした。」という懸念が的中した途端に、「事情変更の原則」を全く無視して、奨学金苦からの自殺者や犯罪者を生み出し続けている現状を、奨学金事業と呼んで、良いのだろうか?

学生ローンを「奨学金」と呼ばせている、政治家や司法関係者は、●●なのだろうか?

というより、●●に違いない。

終わってるな、日本。