『ゲゲゲの女房』は「『戦争=人殺し』という描写の薄っぺらさ」のあるドラマ!?

NHKの連続テレビ小説の『ゲゲゲの女房』(2010年)を観た。

第34話に公安刑事が登場する。

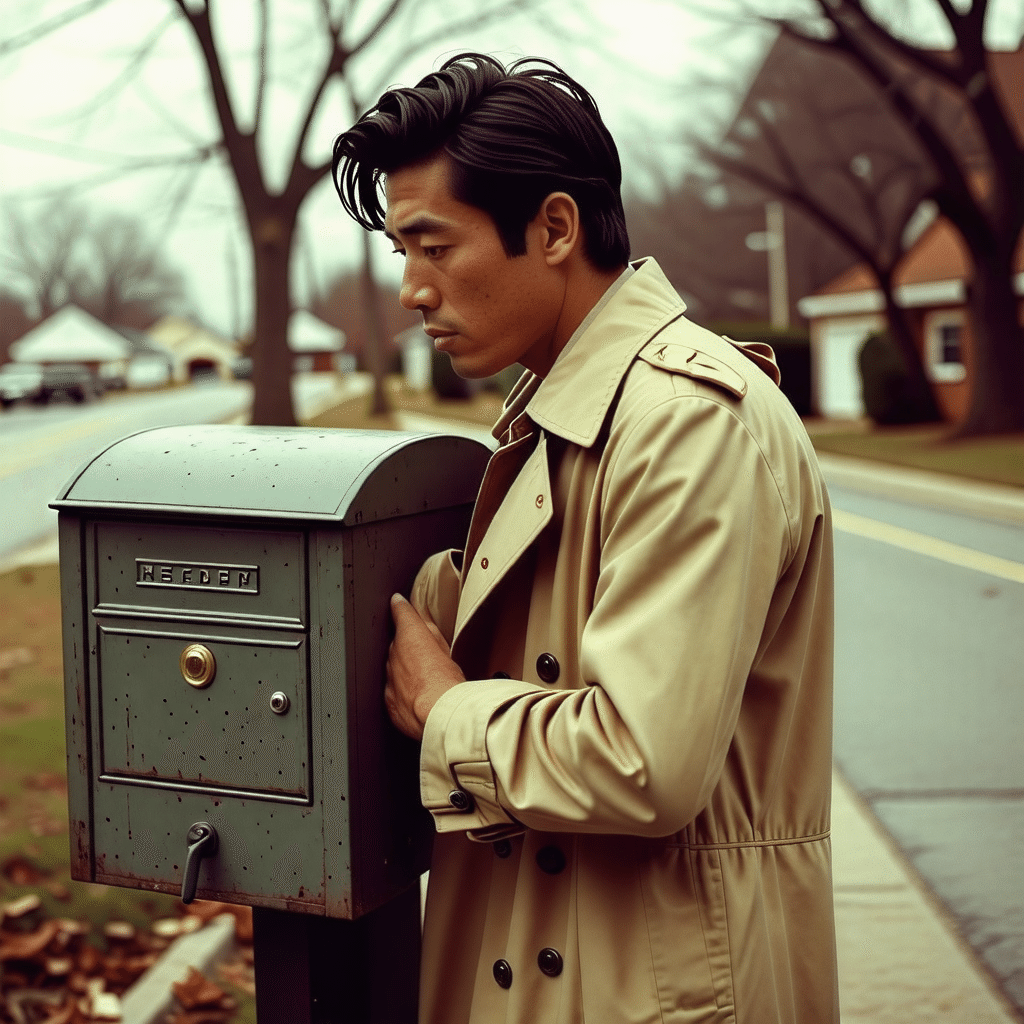

水木しげる先生の戦記漫画のファンクラブ「少年戦記の会」を、政治団体と誤解し、公安刑事が水木しげる先生の自宅を覗いたり、郵便ポストをあさったりするという描写がある。

特に

女房(松下奈央)「やっぱり、家視とったののかな」

しげる(向井理)「うん、どげした」

女房(松下奈央)「ちかごろ、誰かに視られとるような気がするんです」

しげる(向井理)「視られてる?」

女房(松下奈央)「家の中を覗かれているみたいな…」

しげる(向井理)「あ、そういえば俺も」

女房(松下奈央)「あ~、気味悪い」

という茶の間での会話の場面は、公安刑事の気味悪さを見事に描写している。

水木しげる先生の作品には、『水木しげる伝 ~ボクの一生はゲゲゲの楽園だ~』(2001年)や『総員玉砕せよ!』(1973年)など、自らの戦争体験に裏打ちされた反戦思想が如術にあらわれている作品がある。

『総員玉砕せよ!』は、NHKスペシャルで『鬼太郎が見た玉砕~水木しげるの戦争』(2007年)という題でテレビドラマ化されている。

戦争大好き、危機管理利権よありがとうの犬党のヒトたちが観れば、『ゲゲゲの女房』は、反戦ドラマ、反国家主義的ドラマにみえたに違いない。

『NEWSポストセブン』 というサイトにSAPIO 2016年11月号 「朝ドラ『戦争=人殺し』という描写の薄っぺらさを専門家批判」http://ironna.jp/article/4231という記事があった。

やっぱり、「戦争大好き、危機管理利権よありがとうの犬党のヒトたちが観れば、『ゲゲゲの女房』は、反戦ドラマ、反国家主義的ドラマにみえた」ようだ。

NHKの朝ドラは『おしん』の頃からよく見ています。良質な作品が多く、毎朝これを見ないと一日が始まらないという人もいるでしょう。 しかし、近年の作品は思想性が色濃く反映されたものが多いように感じます。たとえば、2010年に放送された『ゲゲゲの女房』では、主人公の夫・茂が戦時中に南方の島・ラバウルの最前線に送られた戦争体験を語る場面があります。 壊滅した前線から味方の部隊に命からがらたどり着くと、茂は上官たちから「命より貴重な銃を捨ててよく帰ってきおったなぁ」「なぜお前だけ生きて戻ったんだ!」と責め立てられる。これは、モデルとなった水木しげるさんの実体験です。ただし、その叱責の後には「今回のことは不問に付す。但し、次の戦闘では必ず挽回せい!」という上官の台詞が続くのです。

ちょっとした判断ミスによって命が失われるような過酷な状況では、軍の上官たるもの、常に厳しくあらねばならない。これは仕方のないことです。ただ、「不問に付す」という台詞で上官の愛情を示しているにもかかわらず、映像では上官たちがとても憎々しい表情をしており、憎たらしい存在として描かれている。文章の場合と違って、映像作品ではその“余白”にさまざまな要素を作り手が盛り込めます。旧日本軍とその上層部を「絶対的な悪」に仕立てようとする作為的なものを感じてしまうのです。

ただ、当時は軍人だけではなく、民間人も空襲で殺されていく、そういう現実が目の前にあった時代です。愛する家族の命を守るために、自分ができることをしたい、そう考えるのが当時の一般的な国民の気持ちだったのではないでしょうか。 「戦争反対」は、戦争のない平和な時代だからこそ叫べるのであり、戦時下で戦争反対を唱えることは、目の前で多くの命が奪われていく現実からの“逃避行為”に過ぎませんでした。そういう時代に生きた当事者の気持ちを察すると、「戦争=人殺し」という単純な構図で描いたこのドラマは、あまりにも薄っぺらなものに見えてしまうのです。

この記事の執筆者は、水木しげる先生の『水木しげる伝 ~ボクの一生はゲゲゲの楽園だ~』(2001年)や『総員玉砕せよ!』(1973年)を読んでいないようだ。

水木しげる先生は、帝国軍人として、戦争に行かれた方だ。

『ゲゲゲの女房』(2010年)は、その体験談を比較的忠実に描写してあったと思う。

水木しげる先生の反戦思想は、実体験に裏打ちされたものであるから、そう簡単に否定はできない。

否定することができるのは、同世代の人だけだろう。

戦争を体験した世代は、戦争は人殺しだということを否定されなかったように思う。

プロフィールを見ると、この記事を書いたヒトは、1956年生まれなのだそうだ。

【PROFILE】1956年生まれ。静岡県浜松市出身。会社員、会社経営を経て国史研究家として活動。日本の正しい歴史を伝える自身のブログ「ねずさんのひとりごと」が人気に。著書に『昔も今もすごいぞ日本人!』、日本図書館協会推薦『ねずさんの日本の心で読み解く「百人一首」』(いずれも彩雲出版刊)などがある。

「朝ドラ『戦争=人殺し』という描写の薄っぺらさを専門家批判」とあるが、証拠立てて批判しているわけではないようだ。

戦争を体験した世代が天寿を全うされ始めてから、戦争は人殺しではないという、妄想を抱くヒトが激増した。

戦争は人殺しだ。

戦争は人殺しだが、戦時国際法に違反しなければ、犯罪にはならないというだけだ。

戦争が、人殺しでなくなるというわけではない。

いくら、宣伝しても、戦争に行って人を実際に殺した人たちに道義的同情があれば、一生罪業感から逃れることはできない。

その罪業感を感じなくするために、宣伝すれば、●●●●●●施設殺傷事件の犯人と同じ考えを持ったニンゲンを量産することになるだろう。

●●●●●●、●●●●●、●●●●の宣伝は、

戦前の宣伝と同じ匂いがする。

冬夏社のシリーズ(日本社會學院調査部[編輯]の現代社會問題研究)の序言を近衛文麿(『革命及宣傳』)、松井茂(『犯罪問題』)、小河滋次郎(『本邦社會事業』)、桑田熊藏(『勞働者問題』)などが書いている。※松井茂、小河滋次郎、桑田熊蔵は社会教化運動の第一人者(漱石の親友米山保三郎と同郷の井上友一も社会教化運動の第一人者だったが既に亡くなっていた)。

近衛文麿は『革命及宣傳』の序で世論について書いており、宣伝や世論に並々ならぬ興味を持っていたようである。

昨今の●●●●●や●●●●とかの宣伝を見ていると、近衛文麿が『革命及宣傳』に序を寄せた1921年ごろから、開戦へ向かう世相に似て来ているように思う。

あ、1921年は第一次●●●●の2006年頃の世相で、今は、

もう、何が起きても不思議じゃない状況か。

※宣伝や世論に興味を持っていたためか、近衛文麿はアメリカとの開戦前に渡米した際、『世論』の著者のウォルター・リップマンと非公式にハワイかどこかで会談して、激論を交わしたらしい。近衛の自伝には、旧知の仲のように激論したといった趣旨のことがかいてあったように思うが、どこで出合っていたかは不明のようである。近衛は、西園寺公望にくっついてパリ講和会議に行き、たしか自伝には、新聞記者に紛れて会議を傍聴したと書いてあったように思う。リップマン(『世論』で有名)もその時パリにいたようだから、この時、近衛とリップマンは知り合ったのかもしれない。会議を聞くために新聞記者に扮した近衛文麿が、第一次世界大戦で対独宣伝を仕切ったリップマンに教えを乞うたりしていたら、面白いのだが。証拠はない。

※松井茂が愛知県知事時代に三重か愛知かで、言霊に関する古文書が発見され、松井はそれを入手して、言霊信仰を復活させたというネット上の噂がある。警察任官以来、宣伝に力を注いだ松井茂が、言霊信仰を復活、でき過ぎた話だ。