振り返り〜18っ子のラジオ特別番組〜

ことし3月に開催された『18トリソミーの子どもたち写真展 第2回岡山展 岡山スペシャルニーズVer.』企画した「HOME18岡山」代表の木多希子さんをはじめ、展示に関わった方、訪れた方、医療関係者、さまざまな方に話を伺い、2024年5月30日の夜9時から1時間、FM岡山で、ラジオ番組としてお届けしました。その模様、ほんのちょっぴり振り返ります⤵︎

「18トリソミー」とは、先天性の染色体の疾患。自然流産や死産するケースが多く、産まれてきても体中の臓器に病気を持って産まれ、予後(病気の今後の見通し)は厳しいです。医療現場では長年、こうした子どもへの積極的な治療は得策ではないと考えられていました。しかし近年、変わり始めています。きっかけは、治療を望む18トリソミーの子ども・18っ子の親たちの存在です。

写真展は、東京を拠点とする18っ子の家族グループ・TEAM18が2008年に始めて全国展開中。今年3月、岡山で、これを誘致したのは、18っ子の家族と仲間たちで結成された岡山初の団体・HOME18岡山(2回目)です。当事者同士の交流はもちろん、どんな18っ子にも生きる望みがあること、それぞれに幸せな生活があるということを多くの人に知ってもらうため、始動しました。

人間にある、23対46本ある染色体のどれか一本が多くなる先天性の染色体の疾患「トリソミー」21番目が3本ある「21トリソミー」(ダウン症候群)は医療の進化で最近の平均寿命は60歳ぐらいといわれています。

18番目が3本あるのが「18トリソミー」13番目が3本ある「13トリソミー」は、平均寿命が短く、1歳を迎えられない人も多くいますが、最近では、治療を受けて、進学し、成人している人もいます。

なお、日本では2013年に導入された「新型出生前診断」により、原則35歳以上など、条件を満たす妊婦が、血液検査のみで、この3つのトリソミーがあるかどうかを調べることができます。

木多さんは、5年前、妊娠後期、胎児が18トリソミーであることが判明。当時、医師に掛けられた言葉は【どうやって看取りたいですか?】

・・・大きなショックを受けた木多さん。

子どもに障害があっても、夫婦の間では受け入れる覚悟がありました。しかし医師は、続けました。【18トリソミーの子は、親の顔も分からないでしょうし、名前を呼ばれても分からないでしょう。勉強ができないでしょうし、かけっこができないでしょう】

「いまとなっては、その先生は決して極悪非道な人ではなく、笑って暮らしている18っ子がいることを知らなかったんだろうなと…」(木多さん)

木多さんはその後、出産・治療を望む声に応えてもらえる病院を探し、倉敷中央病院へ転院。息子・惟くんとの思い出は…

「生まれてきたとき、かわいかった…泣くこともできない子でした。口には管があり、泣き声にならず、涙もあまりみたことがなかった。でも目をキョロキョロさせて、言葉にはならないけれど なにかを考えて発信しているんだなと。その思いを親として読み取って深く考えるという意味を持つ“惟(のぶ)”という名前を付けたんです」(木多さん)

NICUでは忘れられない思い出が。

「生まれて数日、言語聴覚士や理学療法士が来てくれ“将来この子が口でものを食べられるかもしれないから、口の中を柔らかくしておきたい”と、嚥下を促したり、“座ってみるのと寝てみるのとでは景色がちがうよね”と座位を取らせてくれました。そのほか医療機器のプロ、掃除のプロ…3か月の命でしたが、全力でいろんなことをしてくれるチーム医療に感動しました」(木多さん)

惟君の誕生と成長の日々を支えた倉敷中央病院の吉崎加奈子先生。18っ子の担当は惟君が初めてでした。

「18トリソミーの子は3500~8500人に一人産まれるとされていて、当院では年間2人ほど。時々妊婦の方が、妊娠中に何か悪いことをした?高齢出産だから?などと憶測されることがありますが、若い方も出産されています」(吉崎先生)

吉崎先生も写真展を訪れたことが。木多さんの写真を見て…

「入院中、1回しか抱っこさせてあげられなかったのを後悔。NICUは感染対策など決まり事が厳しく、家族もなかなか入れないんですが、時間や場所を調節すれば、抱っこの時間を増やせるのではと考え直しました。いまでは医師、看護師、ソーシャルワーカー…さまざまな立場の医療者たちと工夫・改善をすすめています」(吉崎先生)

惟くんが114日間の命を全うし、かけがえのない日々を過ごした経験から、木多さんは、団体・HOME18岡山を設立。

当事者ではなく、木多さんにとって最も良き理解者のひとり・スミカオリさんが、副代表を務めています。

「当事者同士のピアサポートも大事だと思うけれど、父は母ではないし、親は子どもではないし…みんな“ではない”側の要素があって、ではないからできることがあるんじゃないかと。目が見えない人を、見える人が手を貸すように。障害で酷な話を伝えたいのではなく、私はこういう子たちがいることを知ってしまったから、ここで止めるわけにはいけないなと。である人、ではない人、一緒にいるからできることがある。写真をこう配置しよう、とか アイディアが湧いてくることが、私は本当にたのしい」(スミさん)

2024年の写真展は、県内4カ所を巡回。なかでも天神山文化プラザには、全国から集まった18っ子たちの他、HOME18岡山の活動で繋がった 18っ子以外の特別な支援が必要な子、スペシャルニーズのある子どもたちも参加し243枚が展示!

当事者ご本人、ご家族も大勢来られ、色々な声を聞きました。

「あの子も、あの子も、インスタで繋がってます。みんな可愛い」

「なかなか遠出できなくて、一緒に初県外。次は写真を出したい」(広島から、つむぎちゃんのママ)

「亡くなったけれど、色々な表情を見せてくれて、強く生きてくれました。これから生まれる方、きっと幸せになるから、希望を捨てないでほしい」(いちかちゃんママ)

「育休とって、ずっと一緒に過ごせました。笑顔も多かった。ずっとかわいかった」(いちかちゃんパパ)

「うちは7歳で亡くなって、家にいられたのは1年。訪問看護など、体制がもっともっとよくなってほしい」(先天性心疾患のあるお子さんのママ)

「福岡市内で出産、防災ヘリで島へ帰ってきました。離島では前例がないし、生まれてからずっと“もしものことがあったらどうしよう…”と不安。島で一人悶々と、先が見えなくなることがありますが、こういう場に来て、仲間の写真を見て、私もやる、やらないと…と、元気が出ました。島で写真展がしたい。島でもこういう子たちが頑張っているのを多くの人が知ってくれたら、みんな考え方が変わるのではないかと」(長崎の壱岐から、まりいちゃんのママ)

「東京では、気管切開している友達が周りにいて、一緒に旅行に行ったり、福祉も充実。子どもに障害があると言うと仕事が減るんじゃないかと心配で一時は周りに言わなかったけれど、公表すると、NPO訪問看護ステーション立ち上げの登記手続きの仕事を紹介いただいたりも。地方でも、障害がある子が豊かに暮らせて、その家族を社会の中に取り込んでいく流れが広がってほしい」(東京から、2歳で旅立ったまれちゃんのママ)

「自然分娩で生まれた後、18っ子と診断。どん底だった。でもとにかく可愛くて、絶対に家に連れて帰りたい、そんな気持ちをこの子が引き出してくれた。小さい頃は、私が風邪をひかせたらこの子を死なせてしまうと、不安だった。今は小学生になり、指の力が強く、引っ張るのが得意。運動会では負けたら悔しい顔をするほど。この子が生きることで、医師たちの経験が増え、100年200年後、18っ子たちが救われる未来になってほしい」(広島から、今年9歳になった18っ子・ゆなちゃんのママ)

18っ子のことを全然知らなかった人、少し知っていた人、医療関係者、偶然立ち寄って初めて出会った人も、たくさんいました。

「自分の子どもも親に口答えするようになったけれど、これって当たり前じゃないんだなと…」(高校生の子を持つ女性)

「私が関わった子がいた。病院で出会うのではなく、日常の中で暮らしているのを見られて感動的」(大学病院の小児科医)

「一人で行くには勇気が居ると思ったから友達と。障害ってマイナスイメージしかなかったけれど、そうではないなと」(医療従事者)

「普段生きていてなかなか知ることはできなかった。心が苦しくなる場面があったけれど、今後の自分の考え方を改めさせてくれる良い機会になった」(偶然立ち寄った男性)

会場の一つ、喫茶・さざなみハウス(国立ハンセン病療養所「長島愛生園」にあり、入所者と一般客が利用できるカフェ)でも話を聞きました。さざなみハウスの店長・鑓屋翔子さんとの縁を繋いでくれたのはHOME18岡山 副代表のスミさんです。

「私は愛生園で、ここで生きていた人がいることを知ってほしくて、ご案内のお手伝いをしているんです。18っ子の写真を見てもらいたいのは、それと同じ気持ち」(スミさん)

「愛生園の入所者の方にお茶を出すとき、どんな形状のカップが飲みやすいだろうと思って、つい指先を見てしまう。でもあまり見ていると指先を袖に隠されて(無意識かもしれないけれど)あ…しまった…と思ってしまったこと。

ひとりの入所者のお話。どこに行っても自分の崩れた顔を見てリアクションされるのを嫌だと思っていた中、ある日松葉づえをついている人が自分の前を横切った時、じっと見つめていたことに気づいて“自分も見とるがな”と思われたというエピソード。

最初は18っ子の写真をどう見たらいいんだろう…という戸惑いが大きかったけれど、木多さんやスミさんのおかげで近づくことができました。入所者と接することと、18っ子の写真と対峙することは、どこか似ているところがある気がします」(鑓屋さん)

「観たい知りたいという欲求は仲間になる第一歩。ここにはじろじろ見ていい写真しかない。好奇心を持って写真展を訪れてほしい」(木多さん)

番組では、30年以上、先天性の疾患を持って生まれた子どもと関わっている千葉県の「松永クリニック小児科・小児外科」松永正訓院長に話を聞くことができました。松永先生は、全国での写真展の開催にエールを送っています。

「昔は治療しても命が長くならないなら残酷だという考え方のもと、13・18トリソミーは積極的な治療をしない代表例として明示。それがガイドラインのように日本中に広まり、治療は悪だという流れがありました。いまでは外科的治療が行われるようになっている一方、今も東京でも一切治療しない方針の病院があります。具体的な統計はないものの以前よりいくつかの病院で積極的に確実に進んでいる実感はあります。きっかけは、当事者の親の声。それにより医者が態度を変えてきた歴史があります」(松永先生)

今から12年前、ある病院から連絡を受けた松永先生。生後7か月の13トリソミーの赤ちゃんが自宅に戻るにあたり、地元の主治医になってほしいという依頼でした。

「それまで、13・18トリソミーの子が家に帰った例なんて、みたこともきいたこともなく、あぁ時代が変わったんだなと。新型出生前診断が行われるようになったことで、トリソミーの子が産まれないほうがいいという風潮になりかねないですが、この検査を受けているのは1年に約2万人。年間の妊婦のわずか2、3%ほど。13・18トリソミーの子は今後も生まれます。主治医から厳しいことをいわれ不安になったご家族のセカンドオピニオンに応じることがありますが、必ずお伝えしているのは、“あなたのお子さんは、トリソミーではないこと 同じ治療をうけていいんです”ということ。もちろん手術にリスクはありますが、この国に生まれたすべての子は、治療をうける権利がある。命はすべて平等ですから」(松永先生)

ドキュメント 奇跡の子

写真展の会期を終えたある日、木多さんは岡山医療専門職大学で理学療法士を目指す4年生に向けて特別授業を担当。惟くんの話やHOME18岡山の活動などを伝え、学生からは「ボランティアに参加してみたい」という感想も。

「HOME18岡山は【18トリソミーをはじめとする染色体少数派の子どもたちや、その家族、志をおなじくする仲間たちの会】これまでに出会ったのはトリソミーだけではなくモノソミー、テトラソミー・・・いろんな地域の方も助けてくれています。また岡山で写真展をやっていきたいので、かわいい18っこたちを見に来てください。見ていただけたら希望が持てますし、周囲の誰かに”私、18っ子の親なんです”と告白されたとき”18っ子知ってるよ、写真展に行ったことがあるよ、かわいいよね”と、自然な反応ができるのでは。そんな反応に救われる人が一人でも増えたらいいなと思っています」(木多さん)

特別番組「知ってほしい「18っ子」たちのこと

~これからうまれる全ての子どもたちと生きるために~」

取材を歓迎してくださった木多さんのおかげで、たくさんの18っ子たち、18っ子たちを応援する方々、医療関係者の本音を聴かせていただくことができました。そもそも惟くんが生まれてきてくれなければ、私は人生でもしかしたら18っ子と出会うことはなかったかもしれません。

その後も、岡山の医療的ケア児に関わる活動をされている「ルリアン」とも繋がり、染色体少数派、いろいろなお子さんがおられることも学ばせてもらっています。

制作を受容し見守ってくれた放送局の関係者にも感謝です。たくさんのご縁に、ご協力に、心から心から感謝しています。

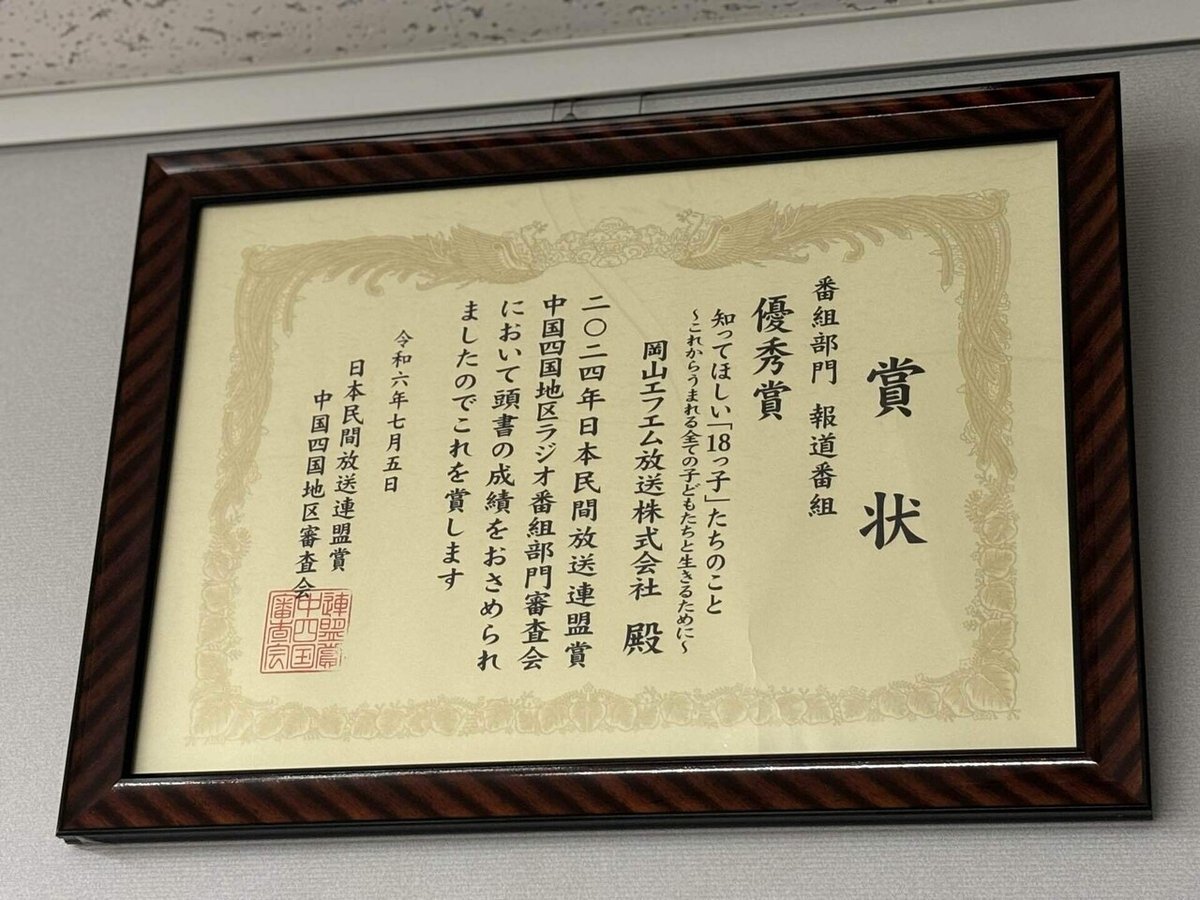

7月には、2024年日本民間放送連盟賞 中国・四国地区ラジオ番組部門審査会、報道部門で優秀賞をいただきました。この賞は、HOME18岡山のみなさん、18っ子やそのご家族、スペシャルニーズっ子やご家族のみなさんへのエールです。

番組作りの中で、ゆなちゃんはじめ、当事者のみなさんと直接出会い、交流を続け、命のあたたかさを心から受け止めました。そして私も自分の人生を生きなければ、そんな気持ちもいただきました。

松永先生の話を聞いて、これからも産まれてくる障害児を歓迎できる世の中をつくるために、こういう話をあらゆる方々と深く、興味を持って知り続けることが大切だと、強く思いました。そのために、これからも18っ子、スペシャルニーズっ子、いろいろな立場の方とこれからも交流を続け、発信したい。ときには物知らずでご迷惑をおかけするかもしれないけれど、飛び込ませていただくこともお許し願いたい。。

スミさんのおっしゃるとおり、である人、ではない人、みんながいるからできることがある。それを一つでも多く見つけ、紡ぎたいと心から素直に思っています。これをお読みくださった、あらゆる立場のみなさん。どうぞこれからも、ゆるやかに繋がりながら、お力をシェアしあう関係を続けさせてください。そして、なにか、前向きな変化を皆んなで紡ぎ続けていければ、こんなに嬉しいことはありません。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

木多さんは、つぎの写真展に向けて動き出しています。その続報ご報告がきけるのをもう少しお待ちください。是非、みんなで18っ子たちに会いに行きましょう!

⭐︎余談⭐︎