【考察】『デッド・ドント・ダイ』の良さが分かるなら、あなたはまだゾンビじゃない

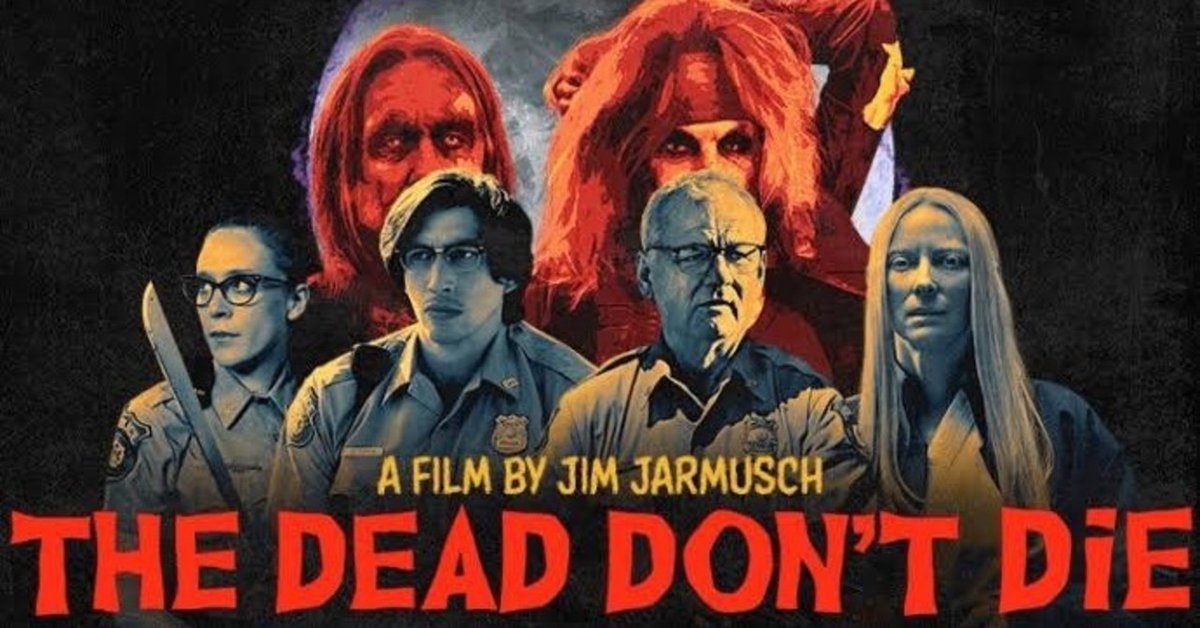

1年前から日本公開を待ち望んでいた『デッド・ドント・ダイ』(以下DDD)、コロナによる公開延長を終えてやっっっと観てきました!

大好きジムジャームッシュ×大好きゾンビ映画、キャスト陣もこれでもかというくらいのジムジャームッシュファミリーと期待大でしたが、期待を裏切らない、噛めば噛むほど味の出るスルメゾンビ映画。懐古的かつ先鋭的、メタ要素とオタクネタ満載の「分かる奴だけ笑えればいい」スタイル、それでいて皮肉たっぷり。割と期待はずれだった某ランドの続編と違い、味わい深いクラシックなゾンビ映画でした。こういうの待ってたよ!

オタクであればあるほど面白い

『DDD』の面白いところといったら、まずは綿密に散りばめられた小ネタの数々。過去のジムジャームッシュ作品ネタから映画好きなら分かるネタまで幅広く仕込まれてて、終始くすっとした笑いが止まらない。

はじめに何と言ってもキャスティング。これでもかというくらいジムジャームッシュファミリー総動員で、久しぶりの懐かしい顔ぶれもいてもはや同窓会?というレベル。

パターソンならぬ「ピーターソン」役でアダムドライバー、常連(ゾンビコメディにも常連気味)のビルマーレイ、役者名とほとんど同じ役名でティルダスウィントン(またもや人外、今度は変なスコティッシュ訛りを喋る宇宙人)、ゾンビになっても相変わらずコーヒー大好きなイギーポップ、今度は白人至上主義のブシェミ、昔からアウトロー気味ではあったけど今作ではもはやドワーフにしか見えない世捨て人トムウェイツ、『ナイトオンザプラネット』NY編のファンキーな妹が真面目にキャスターやってるロージーペレス…などなど、他にもたくさん。このキャスティングをみてるだけでも既に楽しい。加えてクリーブランドといえば『ストレンジャーザンパラダイス』だし、ジムジャームッシュ作品を観ていれば観ているほど、カメオ出演的なそれぞれのキャストやエピソードの背景に別作品が浮かんでくる。

さらにはフロドだかビルボだか、ナードなバギンズ君(本当はウィギンズ君)が着てる自作らしいTシャツは、German Expressionismの金字塔 “Nosferatu”、セレーナが運転する車は『ナイトオブザリビングデッド』でヒロイン達が乗っていた車と同じらしく、『DDD』は超クラシックなゾンビ・ホラーの延長線上にあることをアピール。(『遊星からの物体X』のポスターもあったね)

アダムドライバーがスターウォーズのキーホルダーを持ってるのは、カイロレンだもんね!という、我々オタクのような人々がなるほど!と思ってにやっとしてしまう要素が盛りだくさん。たぶん私などよりもっと多く小ネタに気がついた人はたくさんいるんだろうな。

逆に言えば、ジムジャームッシュ過去作品やロメロを履修してない人には笑えるポイントは少なかったのではなかろうか。この「分かるやつだけ笑えばいい」スタイルが、ジムジャームッシュの監督としての立ち位置を再度示しているようにも思える。

インディーズの巨匠、ジムジャームッシュ

ジムジャームッシュといえば、デビュー当時からハリウッドに距離を取りつつ、数々の名作を生み出してきたインディーズ映画界の巨匠。が、前作『パターソン (2016) 』はジムジャームッシュの過去作品を観たことないであろう層にも受け(実際『パターソン』はめちゃ良かった)、その名前が広く一般的に知れ渡るようになった。これは私の完全な想像だが、インディーズ監督として独特の作風でキャリアを積み上げカルト的な人気を誇っていたジムジャームッシュは、メインストリーム寄りの大衆人気が出ることはあまり好まなかったのではないかしら。

『DDD』はキャストこそ豪華であるものの、小ネタを理解するにはジムジャームッシュの昔からの作品・作風を含め、他の沢山の映画を知っている必要がある。なんなら鑑賞中ずっと映画リテラシーをテストされている気分にすらなった。「パターソンの監督のゾンビ映画だ!」という印象だけで『DDD』を観た人は、もしかしたら想像とは違ったかもしれない。しかし敢えてこの映画を面白いと思える層を限定することで、本来インディーズ監督として名を馳せたジムジャームッシュのスタンスを、再認識させたかったのかもしれないな。

「我々はみんなゾンビである」

『デッドドントダイ』を理解するにあたっての必修科目は、間違いなくロメロのゾンビ3部作。特に『ナイトオブザリビングデッド (1968) 』と『ドーンオブザデッド (1978) 』でしょうか。

『ドーンオブザデッド』のセリフ、「ゾンビは生きていたときと同じ行動をする」を『DDD』ではより分かりやすく体現している。ロメロゾンビと『DDD』に共通するテーマは、「この映画を観ている我々自身もまたゾンビなのでは?」と観客に問いかけ、現代人と物理主義の消費社会を皮肉るところ。

『DDD』は昨今のアクションに全振りしたパニックゾンビと違い、ゾンビとは利己的な欲望にまみれ他者を省みない、我々自身なのかもしれないというゾンビ映画の根本に立ち返る、非常にクラシックなゾンビ映画になっている。あと、ファーストゾンビが墓から出てくるところも今となっては珍しいくらい古典的。

作中ではっきり言われているが、「ゾンビとは物質主義の遺物である」。これは”Only Lovers Left Alive” でトムヒヴァンパイアが人間のことを「ゾンビ」と呼んでいることにも繋がる部分だと思う。というか作中の伏線はスルーされまくってても、この作品を超えた伏線が回収されたことのほうが嬉しかったよ!「ゾンビ=現代社会に生きる我々自身」という構想は、ジムジャームッシュ自身が『DDD』以前からずっと持っていたものかもしれない。

ジャームッシュはスマホを片手に歩く人々の姿からこの映画の着想を得たと語っていますが、劇中でwi-fiを求めて彷徨うゾンビの姿なんてまさに「スマホゾンビ」と化した我々そのもの。通信制限かかったときとか多分ほんとにあんな感じ。ロメロ作品では当時新しかったショッピングモールに群がるゾンビを現代に再解釈すると、それがスマホだったのだろう。

懐古的かつ先鋭的

上記で述べたように、『DDD』はロメロ系譜のクラシックなスタイルで描いたゾンビ映画である一方、今我々が置かれている現在をまるで予知したかのようなシーンもある。

奇しくも日本での公開はゾンビウイルスならぬコロナウイルスによって延期されたが、コロナパンデミックを経てゾンビ映画を観ると、また違った味わいがある。例えば、我々の世界でもドラッグストアからマスクや消毒液、トイレットペーパーが消え、スーパーからはパスタや小麦粉が消えた。必要物資が不足し人間同士の争いに発展する…というのはゾンビ映画あるあるだが、他者を省みず利己的に買い占める人々の姿は、ショッピングモールに群がるゾンビを彷彿とさせる。

また、 “Make America White Again”のキャップをかぶり、差別発言をする白人至上主義のブシェミ(作中では「自業自得」でゾンビの餌食となるが)は、ミネソタ州で黒人青年が白人警官に殺害された事件の記憶が新しい今、ちょっと笑うに笑えない。

ロメロへの原点回帰的なゾンビ映画でありつつも、今まさに起こっていることをまるで予知していたかのような感覚の鋭さには脱帽する。ロメロも危惧した通り、我々は今、確実にゾンビに近づきつつあるのだ。

『DDD』の希望

さて、この映画の終盤でパターソン…じゃなかった、ピーターソンもクリフも最終的にゾンビの波に飲まれてしまう。ゾンビ映画の定石である終盤での大殺戮シーンもなんか物悲しい。このラストシーンは、ピーターソンもクリフも結局のところ物質主義的な消費社会の一員だった、と観ることもできるのかもしれない。

では、この映画で生き残ったのは誰?

それは森で暮らすドワーフみたいなボブと、少年拘置所の子供たち。彼らはスマホも持たず、現代消費社会からかけ離れた存在として描かれている。ゾンビアポカリプスから生き延びた彼らはつまり、この物質主義的な現代社会における希望だ。(でもボブ、そのチキンは一体どこから…?)

『DDD』を面白いと思えるのならば、まだゾンビじゃない

今回はなかなか挑戦的なタイトルの記事にしてしまったが、その理由はこの映画が「つまらない」という評価があまりにも多かったから。そんなことない、この映画は面白い。ではなぜ多くの人が「つまらない」と感じてしまうかというと、それはおそらく「ロメロ系譜のゾンビ映画」とジム・ジャームッシュという監督を理解していないからじゃないか?

そもそもモダンゾンビというジャンルはジョージ・A・ロメロによって確立され、その本質は人間の貪欲で利己的で暴力的な側面を描き出すことだった。それが昨今では派手なアクションとパニック系に偏り、ゾンビは走るし、なんかめっちゃ強いし、本来の「ヒューマンドラマ」という点からどんどんかけ離れていっている。それはそれでエンターテイメントとしてはいい。でも、それがゾンビ映画だと思ってもらっちゃ困る。

ジムジャームッシュが警鐘をならしたかったのは、そういうことなんじゃないかと思う。昨今の、派手なゾンビ映画を好みそれを期待していた人々にはきっと『DDD』は物足りないし、『パターソン』の監督の最新作、というだけでは小ネタの面白さは伝わらない。ゾンビ映画史を知り、それに伴うホラーやファンタジー系譜の映画を観て、もちろん『パターソン』以外のジムジャームッシュ過去作品を鑑賞していることが、この映画を楽しむための前提としてある。しかし、それが教養であり、映画という芸術を味わうために本来必要なプロセスなのではないだろうか。

ロメロ系譜のゾンビを知り、たくさんの映画を観てきたオタクだけがこの映画を味わうことができるのだ。反対に、ハリウッド製の即物的な楽しさを提供する映画に慣れ、『DDD』の奥深さを感じることができない人々はきっと、もうすでに物質主義にまみれたゾンビに違いない。Kill the head!