都市緑地法等の一部を改正する法律案・国交省(第213回国会)

都市緑地法とは、簡単に一言でいうと、

”ある目的のために都市に緑地を増やすための法律”である。”ある目的”はその時代背景によって変化していく。

本ブログでは、

本法律の歴史を概観し、

今回の改正の理由と目的、新たに追加された点を中心に解説する。

番外編として国会議員なら質問したいことを記す。

本法律の歴史概観

本法律は、高度経済成長期の昭和43(1968)年に制定された新都市計画法(大正8年 旧都市計画法 & 市街地建築物法(建築基準法の前身))から派生した都市緑地保全法がその前身である。その目的は、時代背景によって移り変わり、新たな法改正の理由とされてきた。

昭和43(1968)年 新都市計画法※

都市計画※(マスタープラン)の目的は、理想的な都市を目指し、区域区分(市街化区域と市街地調整区域)と開発行為を規定することである。この規定は住宅や商業、防災、住民の健康などの課題解決を目的とした規制とのこと。

※都市計画法、都市計画については、こちらのブログを参照。

昭和48(1973)年 都市緑地保全法

昭和47年は田中角栄氏が日本列島改造論を発表した年である。

昭和48年は高度経済成長による、急激な人口の増加に伴い、昭和50年には住宅建設を促進する法律(大都市地域における住宅地等の促進に関する特別措置法)が制定されている。その一方で急激な都市化(商業施設、工業施設の建設)で自然が失われている、として都市における課題解決のために同法が立案され、その中で平成6(1994)年には「緑の基本計画」が制定された。

バブル経済を牽引した土地関連融資を抑制するための土地取得に関する税制の改変、都市計画による土地の高騰への対応(H2~4)、阪神淡路大震災(H7)を経験し、密集市街地の防災について法改正された

H9ごろから環境問題がクローズアップされるようになり、

H13不動産市場が低迷し、都市再生、が課題に。

H15環境と少子高齢化を課題とする持続可能な都市が言われるようになる。

平成16(2004)年 都市緑地保全法が都市緑地法に名称改正。

「緑の基本計画」3項目(緑地保全地域、緑化地域、緑化地域制度)の新設。車に過度に依存しない拡散型都市構造、緑豊かなオープンスペースのある持続可能な都市構築が目的とされた。

図にすると、この↓ようなイメージになる。

その後も平成18、20、23と改正される中で、

緑地を確保するための土地の買い入れ制度

歴史的風致(古墳や遺跡など)を維持する制度

民間で土地を整備できる制度

市町村が主体となって緑地を維持管理する制度

が追加された。

直近(第193回国会)の改正では、公園で民間業者が保育所、カフェ・レストランを営業できるようになり、そのための貸付制度を創設し、農地でも直売所が設置できるようになった。このような事業を、県知事に代わり市区町村が「緑のマスタープラン」として制定できるようになった。この事業にかかわる民間業者は市区町村が指定できる。(平成29年一部改正の概要 を参照。)

そして7年後の今年、あらたに改正案が提出された。その背景、新設された内容について解説する。

今回の改正案(第213回国会提出)について

理由

理由 良好な都市環境の形成を図り、併せて都市における脱炭素化を推進するため、都市における緑地の保全及 び緑化の推進に関する国土交通大臣による基本方針及び都道府県による広域計画の策定、機能維持増進事業 に係る都市計画に関する手続の特例、都市緑化支援機構の指定、民間事業者等による緑地確保の取組の認 定、都市の脱炭素化に資する都市開発事業に対する支援の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この 法律案を提出する理由である

改正する理由は、都市の脱炭素化を推進するため、である。では、なぜ脱炭素化を推進する必要があるのか。その目的(なぜ~する必要があるのか)、は書いていない。

背景・必要性(目的)

それは概要の背景・必要性で説明されていた。

背景・必要性

この部分は以下のように読める。

都市に緑が増えると、

世界的な気候変動を呼び起こす原因となる炭素を減らすことに繋がる。

都市に住む人々の幸福度が高まる。

様々な生物の命を維持し、残すことができる。

しかし、現状ではグラフ(世界都市ランキング、横浜市の緑被率)で示したように、世界(欧米と北京)と比較すれば、日本(東京・大阪)は緑化できていない。

地方自治体でみると、横浜市を例とすればこのような有様である。

民間企業では、緑化事業ではなかなか儲かる事業は起こせないようだ。

せっかくESG投資がトレンドなのだから、この機会を逃さない。

なので、

日本都市の緑化を欧米都市や北京並みに押し上げること、地方都市の緑化を進める目的のために、上記で示した背景を改善するための改正案が必要である。

横浜市の緑被率について

ここで示されたグラフのひとつ、横浜市の緑被率に注目していただきたい。緑被率は、航空写真から”まとまりのある緑”を”目視判読して”算出しているという。

横浜市は「みどり税」という自主財源を徴収し、みどりの確保には積極的に事業を行っているはずの政令指定都市である。その横浜市が、緑地が減少している代表事例として改正案の背景に示されている。

ESG投資について

欧州ではSDGsを目指す社会を推し進め、日本もそれに追随している。その流れでESGが進められている。E(経済)S(社会)G(統治)を主眼とした事業、企業が求められる社会を目指す。ESG投資とは、そのような社会に貢献する民間企業に投資する、ということだ。

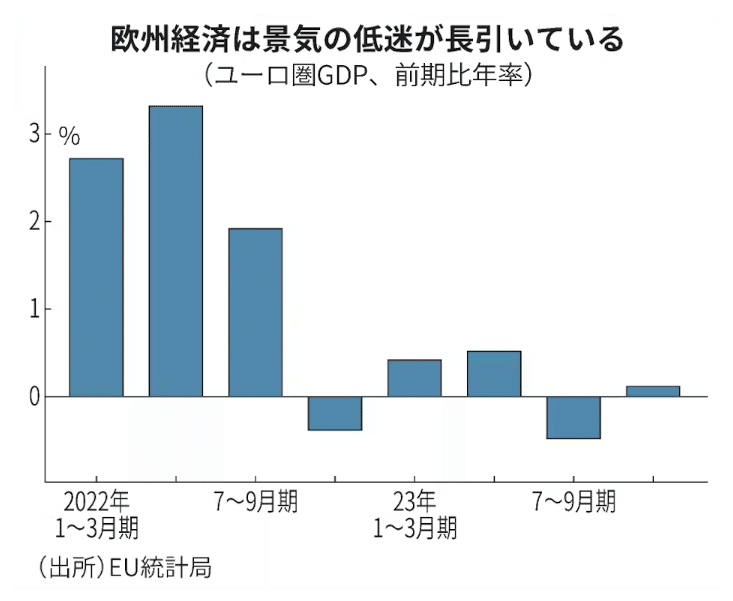

しかし、その欧州GDPは低迷している。

宇露紛争なども要因としてあると思うが、ESG投資が経済活性化に効果がある、と政府が明記している以上、その根拠がどこかにあるはずなのだが。

さらに、ESGを標榜することによりコンプライアンスが求められ、守れない企業は訴訟されることが頻発している。

ESG投資については、企業にこのようなリスクも背景としてあることを示しておく。

新設箇所の概要と解説

法案の概要に示された新設箇所を中心に解説する。

概要の図

概要1,2,3について解説する。

概要1.国主導による戦略的な都市緑地の確保

(要約) 市区町村が基本計画を策定できていたが、今回の改正案で変わった。また、自然環境に影響する計画かどうか、がより厳しく問われるように変わった。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①今まで、市町村が「基本計画」を定めることができる(第4条)とされていたが、今回の改正により、国土交通大臣が「基本方針」を定め、その方針に基づいた基本計画を策定する(新設 第3条の2)。都道府県がその方針に基づき広域計画を策定する(新設 第3条の3)ことが新設された。その上で、市区町村は、政府の基本方針、都道府県の広域計画に基づき基本計画を策定する(一部改正 第4条)ことになった。

広域計画、の定義は、”緑地の保全、緑化の推進に係るもの”であり、

公園の整備なども含まれている。

②都市計画法第13条に「自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して」が挿入追加された。今後は建物を建てる際に、その計画が自然環境を考慮したものであるか否か、が許認可を受ける際の条件に加えられた。

概要2.貴重な都市緑地の積極的な保全・更新

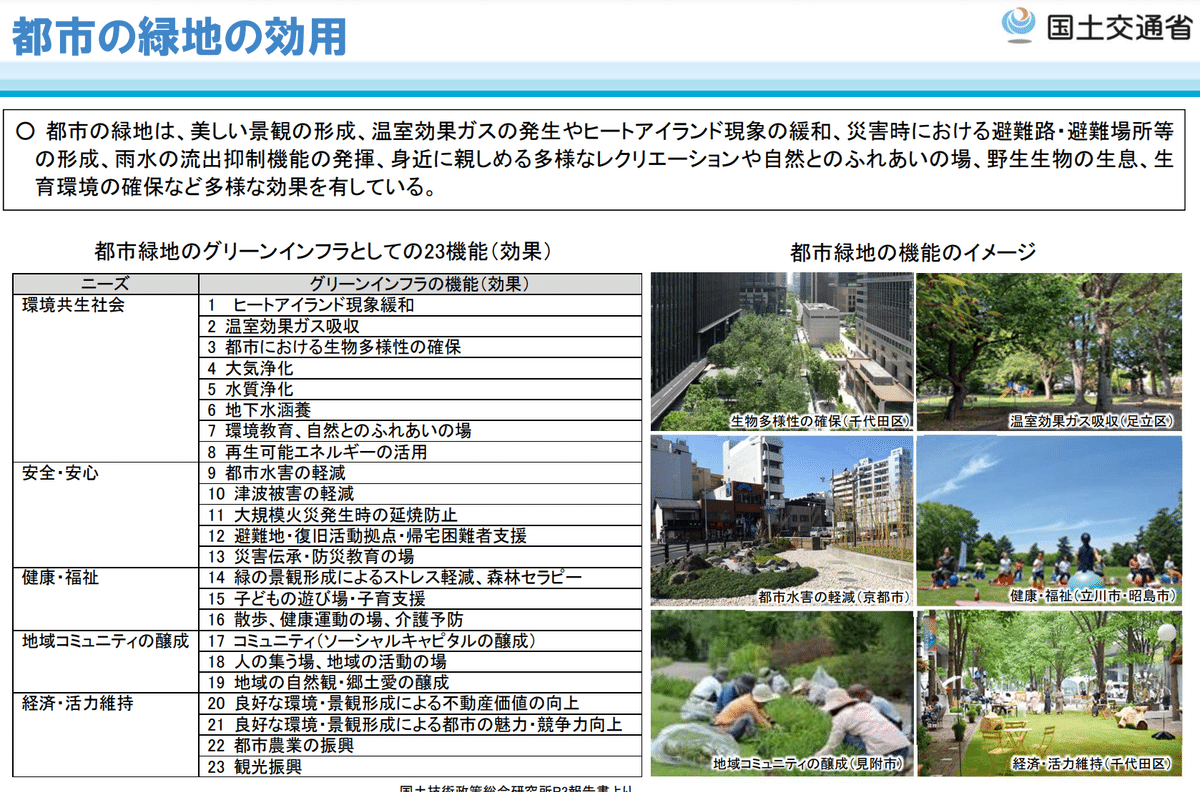

(要約)緑地の効用を23項目に定義し、この定義にはまる事業を行う民間事業者が工事の申請をする際の約束事が簡素化された。また、その事業者が緑地を買い入れる場合の資金調達を無利子で政府が援助する。その貸し付け機関は大臣が認定する。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①機能維持増進事業(仮)の位置づけ(第14条の9)

緑地の機能を維持し、増進する事業の規定が新設された。

緑地の機能とは、都市における緑地の「効用(効果)」のことであり、以下の表に23項目が列挙されている。緑地の効用のことをグリーンインフラ、というらしい。

特別緑地保全地区※(※H16年緑の基本計画の3項目参照)で当該事業が行われる場合、その実施に係る手続きが簡素化できる特例が新設された(第19条-2,3)。

簡素化された手続きとは、

当該事業を行う施行者が

公聴会の開催をしなくてもよいし(都市計画法第16条)

都道府県知事にお伺いをたてなくてもよい(都市計画法第19条3~5、59条の1,4)

ことである。

②都市緑化支援機構(仮)の創設(第7章69‐80)

緑地の買い入れをする法人(緑化推進法人)を、一般社団法人または一般財団法人の公募から一法人を都市緑化支援機構として国土交通大臣が指定する指定制度を創設(第69条)。

同法人に都市開発資金を貸し付けることが(都市開発資金の貸し付けに関する法律 第1条の9)新設された。無利子である(同法第2条の2)。

貸し付けた企業が、返済に滞った場合どうするのか、国土交通省都市計画課担当者に電話できいてみたところ、返済が滞ることは想定していない前提なので、そのような場合は想定していない、との回答であった。

ちなみに令和5年予算案では、都市開発資金融資額約35億円が要求されている。

概要3.緑と調和した都市環境整備への民間投資の呼び込み

(要約)緑地を買い入れる民間事業者や、買い入れの計画は大臣が認定した業者や機関が行う。その事業が脱炭素化などの指標に照らして優れた取り組みかどうかをチェックし、3段階レベルで成績をつけ、緑化を盛り上げる。脱炭素化に関わる事業者を緑化に関わらず範囲を広げて認定する。資金の貸し付けも無利子で行う。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①緑地を確保する民間事業者(緑地確保事業者)を認定する制度(有料緑地確保計画の認定 第88条※)が新設された。

国土交通省大臣が緑地確保の取り組みの方針(緑地確保指針)を定め、事業者がこの方針に基づき計画(優良緑地確保計画の策定)する(第87条)。

併せて、この業者が適切であるかを調査、審査する機関(登録調査機関)は国土交通省への登録が必要になった(新設 第95条~112条)。

②民間都市再生整備事業計画の認定

脱炭素化とは温室効果ガス排出量の削減のことであり(地球温暖化対策の推進に関する法律による)、これに資する事業を脱炭素都市再生整備事業とし、民間業者がこの事業を計画している場合これを民間都市再生整備事業計画と認定する(新設 都市再生特別措置法第63条の3)。

民間都市開発推進機構は、民間都市開発法の特例として、再生可能エネルギー発電設備等も認定する事業であるとする。(新設 都市再生特別措置法第71条の2)

この事業についても、民間都市開発推進機構が無利子で民間業者に貸し付けられることが規定された。(民間都市開発の推進に関する特別措置法 第5条の改正)

※第88条の優良緑地確保計画の具体的な内容に関して、3月10日に時事ドットコムニュースから報道発表

記事中にもある有識者会議とは

「民間投資による良質な都市緑地の確保に向けた評価の基準に関する有識者会議」のことである。この第3回説明資料をもとになされた議論が記事になった。

緑地の機能を十分発揮させるには一定の規模が必要になるため、原則0.5ヘクタール以上の敷地のうち、2割以上の緑化を求める方向で検討。認定事業には三つのランクを設け、例えば緑地割合が3割以上の取り組みは最上位で評価することも検討している。

原則0.5ha 2割以上の緑化、の件はこちらを参照。

認定事業のランク付け

ランク付けのための評価指標

この認定制度についての詳細は、まだ今後継続予定の同有識者会議で規定されるそうだ。法改正が採択されることが大前提になっている。

以上が、本法律案の概要、および主に新設部分の解説である。

都市緑地法の条文数は、現在は全80条であるが、改正案では全120条に増加している。

小委員会での議論から

同法律に関わる審議会に類するもののひとつ、都市計画基本問題小委員会において、本法律に関する議論がみられた。直近で第25回の議事録が参照できる。

議事録では政府側発言者は役職名、発言委員は匿名になっている。その次に開催された第26回は議事録は掲載がないが配布資料には第25回で問題提起されていた件が、全てではないが、議題とされていた。

取り上げられた意見

取り上げられた意見の概要は配布資料で確認できた。

上記の意見のうち、1.目標を明確化し、エビデンスに基づき価値・効用を示すべき は、筆者も同意見である。他は、新たな改正の提案に繋がる意見になっている。

取り上げられていない意見

取り上げられていなかった、以下の3つの意見を紹介する。

1.緑被率について

・緑地とか緑化の定義をどう考えるか。気候変動、生物多様性を考えた場合、緑被率では 測れないものがたくさんあるのではないか。

・今、建築環境で注目さ れている概念の一つが、緑被率ではなくて、緑視率。緑被率は空から見た緑の率。緑視率は建築設計からいうと立面である。

2.目標のプライオリティについて

緑の目標として、緑の面積を増やすことに目標があるのか、それとも、排出量減に目標があるのかが分からない。

3.乱立する計画の一本化・複雑な法制度の見直しについての意見

・たくさんのマスタープランが今、乱立している状態で、またここに一つ増やしてよいのか どうかという議論が必要。

・日本 の場合、法制度は個別につくり、相互関係を見ないまま、複数の仕組みが並んでいるようなところがある。緑のことについても、一旦見直す契機になるとよい。

採決の日までに議事録がアップされる可能性、小委員会が開催される可能性があるので、また追記できればブログを更新する。

本法律案についての解説は以上。

おわりに 国会議員なら質問したいこと

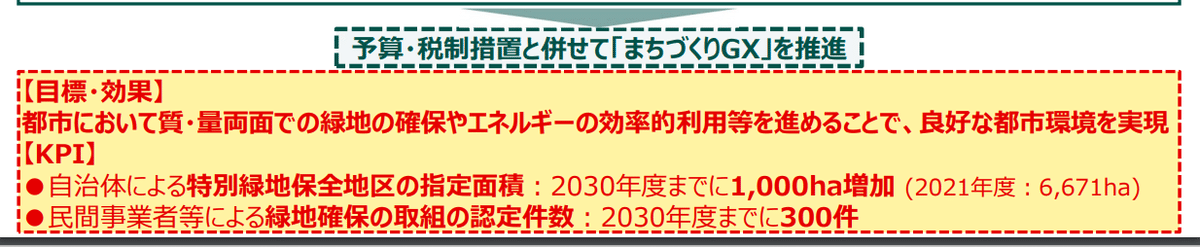

①KPI値達成で期待される効果の指標

概要には2030年度までのKPIが示されている。

まちづくりGXは、都市計画基本問題小委員会で提案され、議論が行われた。(同委員会第25回 資料1参照)

KPI(重要業績評価指標)は、目標の達成に向けた行動を評価するための指標である。

この法律案の理由と主たる目標のひとつは、地球温暖化(気候変動)に影響を与える(と考えられている)C02排出量を減らす「脱炭素化」を推進することである。であれば、2030年までの緑化面積確保のKPI目標値を達成した場合に減少したCO2排出量と、期待される地球温暖化抑制の指標を教えてほしい。

②改正案の背景としてESG投資の世界的潮流があることが示され、日本においても民間投資を呼び込むことが改正案の目的となっている。そのESG投資先進国である欧州においてはGDPが伸び悩んでいる事実を示す資料もある。

このような現状をふまえ、ESG事業を呼び込む本改正案によって日本経済に与える影響を試算した資料などはあるか。

減税あやさん

追記 改正案について思うこと

今回の改正は、背景として気候変動(地球温暖化)を抑えることを目的とする脱炭素化が必要である、という欧米先進国の姿勢が前提となっている。

都市に緑(自然)が増えること自体に、にわかには問題がある、とは断ぜられない。防災対策や、遺跡などの歴史文化がある土地を保存することは重要であるし、一部手続きが簡素化されることは歓迎だ。

しかし、以下4点を懸念する。

①地球規模の課題解決を目的として、都市緑化という地方自治体の在り方に関わる課題を政府が規定していることである。事例としてとりあげた横浜市の取組は、みどり税という市税を徴収して取り組んだにも関わらず、緑被率が減少した例とされている。みどり税を徴収している市にさらなる努力を望むことは、増税する理由を作り出すことになるのではないか。

②民間業者へ無利子融資をして民間会社、法人に政府が求める事業を実行させることである。補助金と同様、税金を民間企業の経営に投入する事業である。このことは、市場に政府が介入することではないのか。

政府の公的資金を民間事業(者)に投入することは、けして市場経済を活性化することに繋がらない、という論文がこちらのブログに掲載されているので参照されたい。

③貸し付け制度、認定制度の創設は、政府と当該制度の間を取り持つ、新たな機関を創設する理由になり、制度が複雑化し政府関係機関が乱立する。

(例)認定制度を創設する➡認定のための審査をする機関が必要

➡その機関を登録する制度を創設する。。。

次々と組織、制度が入れ子になって構成され、大変複雑な仕組みが出来上がっていく。組織に投じられるのはすべて税金である。融資の財源も税金である。

④ESG投資は本当にトレンドか。

渡瀬裕哉氏がこんなXポスト投稿していた。

廃れた帝国である欧州の一発逆転策であるESG投資が敗北しつつあるという現実を日本政府も日本の政治家も受け入れた方が良いと思う。

— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) March 13, 2024

共和党が勝利する場合、エネルギーの効率的利用のために技術発展≒省エネ化はあっても、脱炭素自体を目的とするトレンドは見直されていくだろう。

アメリカは今後4年間は共和党が強くなり続け、その後も更に共和党の影響力が残り続けるため、炭素税、再エネ賦課金、GX賦課金等の環境税は国際的にもトレンドではなくなると思います。

— 渡瀬裕哉 (@yuyawatase) March 12, 2024

都市緑地法の背景・必要性のところでもESG投資が拡大している、とあるが本当にそうだろうか。アメリカ政治の変化が今後、政府の政策にどう影響していくか、興味深い。

いいなと思ったら応援しよう!