内閣府のオンラインイベント「地方分権改革シンポジウム」レポート!✨R5.3.17

浜田先生のお手伝いのため、内閣府HPをググっていてこのイベントを知りました。

【地方分権改革シンポジウムの開催】

— 内閣府地方分権改革推進室 (@cao_bunken) February 16, 2023

地方分権改革シンポジウムを3月17日(金)にオンライン開催いたします。どなたでもご視聴できますので、皆様のお申込みとご参加をお待ちしております!

〔当室HP:ご案内URL〕

⇒https://t.co/sDnuMBV5QV

〔参加申込フォームURL〕

⇒https://t.co/4czkruexZm pic.twitter.com/ZFsPuhJwH5

参加した感想などを書いてまいります。

このイベントはなんと、H26年から毎回開催されていたそうです。全く知りませんでした。今回で8回目。

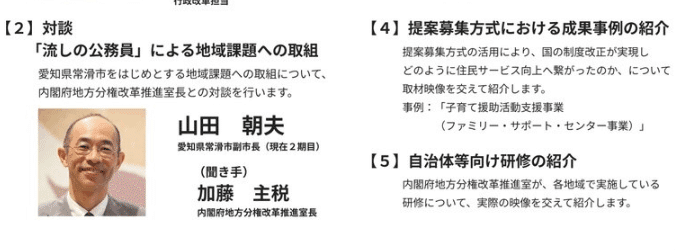

「流しの公務員」愛知県常滑市 山田副市長のお話

「流しの公務員」という異名をとった山田氏。

このような文献をみつけました。そこにこのように書いてありました。

流しの公務員

自分が官僚になったのは、 「官僚組織の中で出世する」のが目的ではなく、「日本を よくするため」ではないのか? せっかく『地方行政』 を仕事として選んだのだから、従来の『キャリア官僚』 のあり方にこだわらず、私自身が、問題を解決する 『ツール(道具)』になれないだろうか?」そう考えた末 に思いついたのが、「流しの公務員」の道でした。

そして、キャリア官僚から、自治体へ赴き、行政側の視点や民間との連携などで自治体の問題解決請負人のようなことをされたそうです。ゴミ処理問題、地域医療、病院の再生 が代表的なお仕事で、このシンポジウムでもそのお話がありました。詳細は、この行政研修ジャーナルNo.53にも詳しく書かれています。

市民判定人

シンポジウムのお話で印象的だったのは、愛知県高浜市で行われた事業仕分けのお話です。「市民判定人」が無作為に市民から選ばれ、事業について要不要を判定する、という制度です。そのとき、市民のみなさんの意見が論理的で素晴らしく、市民のレベルが上がっている、と感動されたそうです(上から目線ですね。。。笑)中でも、ある一人の女性が、今までは市が何をやっているか無関心だったが、これからはウォッチしていきたい、と感想をお話されていたことが感激だったそうです。

クリエイティブな発想。点と点が繋がる。

霞が関(官僚)は、どうしても机上の空論になりがち。

地方自治体は逆に、国に遠慮して地域の実情に合わないことを無理に実施したりしている。そのような状況を改善するために、「流しの公務員」からフリーランスの道になっていった。

地方分権は、同時に自治体も責任も伴うことである。そして、価値基準を国任せではなく、自分で考えることが求められる。そのためには、クリエイティブな体験、遊ぶことなど多様な経験をし、生かしていくことが大事である。

素晴らしいお話ですよね!

このことは、同ジャーナルにも書かれていました。

また、同ジャーナルのおわりのほうで、「流しの公務員からのメッセージ」という節で、政策評価にも通用する大変重要な点を、山田氏が指摘されていたので紹介します。

目的と手段を分けて考える大切さ

真の問題は何か? 真の問題を見極めるには、 目的と手段を混同しないことが重要です。人間は「うっ かり」、時には「意図的に」目的と手段を混同しがちで す。例えば、常滑市では、他の市町村と同様、「食育推 進事業」に取り組んでいます。この事業の真の目的は 「市民が、食に関する知識とバランスの良い食を選択す る力を身につけ、健全な食生活を実践する」ことです。 しかし、多くの担当職員は、「食育推進フォーラムの開 催」が目的だと勘違いしています。フォーラムを開催し て参加者が予定通り集まれば、「A評価」としてしまい ます。でも、「フォーラム」は「手段」です。霞が関の 真の問題は、単に「政策」や「制度」をつくることでは ありません。つくった政策や制度が、現場できちんと実 施され、制度の目的が達成されなければ、意味がありま せん。 このようなことを防ぐために、私は「何のためにを3 回繰り返す」ことを習慣としています。

目的と手段を混同しないこと!

すばらしい指摘だと思います!

地方分権改革有識者会議 神野直彦氏のお話し

私が救国シンクタンク第2回懸賞論文で奨励賞をいただいた論文の元となった著書が、西尾勝著『地方分権改革』だった。このシンポジウム冒頭で、西尾氏がつい先日亡くなられたことを知りました。そして、神野氏が西尾氏の後継なのだろうと拝察しました。

シンポジウムでのお話は、その西尾氏の著書にも詳しく書かれていた、地方分権改革の歴史の概略が主でした。

そして、最後に子供たちが自然と触れ合う環境に無く、孤立を深めている社会を憂える言葉がありました。しかし私は、それは神野氏の子供時代の記憶との比較から、神野氏がそう感じていること、であって、子供たちに聞き取り調査をした結果ではないのではないか、と思いました。

私は、都会であっても自然に触れあえないとは思わないし、スマホネイティブの子供たちは、昭和世代の大人には想像もつかないコミュニケーション能力があると思います。大人は余計な心配をせず、子供たちを見守ることと、本当の子供たちのSOSをキャッチし、実際に現場で解決に動くことが大事だと考えます。

提案方式の実例紹介

内閣府が、地方自治体から提案を受けて検討する、という方式で地方分権をすすめる取り組みを行っている。

シンポジウムでは、その成功例の紹介があった。

ファミリーサポート、という事業があるそうだ。この会員になると、乳幼児や子供を、自治体の保育施設に預ける仲介をしてくれるそうだが、

会員が一定数以上いないと、預けられないという規制があった。

地域によっては、その会員数50人を満たすことが難しい。そのため、提案方式によってその定員数を引き下げ、30人にすることに成功した、ということのようだ。

いやだがしかし。。。。

そもそも、その会員数に規制があること自体が問題なのではないだろうか、と率直に思ってしまった。。。

まさに、これが「権限移譲」による「地方分権改革」なのです。

このことについても、救国シンクタンク懸賞論文に書いたので、ぜひ公開されましたら、お読みいただければと思います。

規制そのものを無くさないことには、

このような枝葉末節的、対処療法的な「改革」が永遠に続くだけなのではないか、と思います。

最後に、自治体向け研修の紹介がありました。これが、一般国民向けなのか、地方自治体職員向けなのかよく分からなかったので、確認してみます。

一般国民もOKなら、国民による事務事業仕分け人制度、を提案できないかなぁ?と思っています!笑

ふわふわ~感謝してます💕

減税あやさん💛

いいなと思ったら応援しよう!