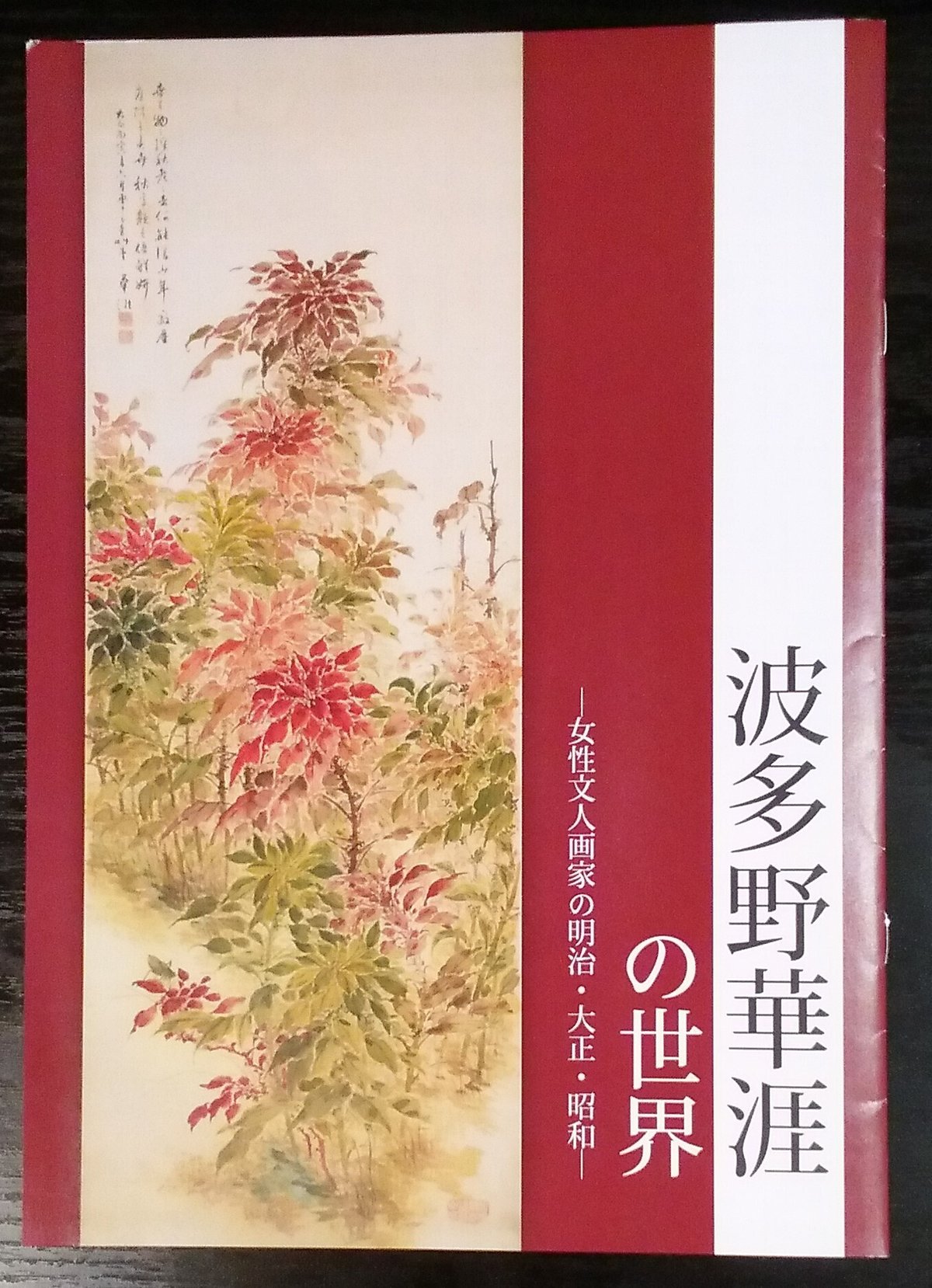

実践女子大学香雪記念資料館と岡山県立美術館の「波多野華涯」展(2023, 2024)

閲覧ありがとうございます。日本絵画一愛好家です。

昨年2023年の初冬の過日に、東京は渋谷の実践女子大学香雪記念資料館にて2023年10月2日から11月18日まで開催されていた「波多野華涯の世界」展を拝覧してまいりました。

つい最近のつもりでおりましたが、もう1年前になりますね。

実践女子大学香雪記念館のウェブサイトに本展「波多野華涯の世界」展のアーカイブが残っておりましたので、僭越ながらリンクを張らせて頂きました。

弊方が、波多野華涯先生のことを存じ上げたのは、ごく最近のことでした。

昨年2023年1月23日から4月2日まで大阪中之島美術館にて開催されておりました「大阪の日本画」展を前期展と後期展の両方とも拝覧させて頂いたときに、「第四章 文人画-町に息づく中国趣味」にて作品番号90「玉蘭海棠図」(前記展示)と作品番号91「三白図」(後期展示)が展示されており、初めて波多野華涯先生のご尊名を存じ上げた次第です。

「玉蘭海棠図」は、画面上から右下側にかけて白い玉蘭(白木蓮)の花々がいっぱいに咲き誇っており、画面左下には、玉蘭から見て奥側となるように海棠の枝に桃色の小さな花々が楚々と咲いており、玉蘭と海棠の間の岩の上に小鳥さんが2羽(黄鳥(コウライウグイス)だそうです)いらっしゃる、というコントラストの美しい花鳥画でした。ちなみに弊方、花の種類の見分けはきちんとできませんので、図録の解説に基づかせて頂いております。

「三白図」は、図録の解説によれば、白鷺と水仙と雪という三つのモチーフを意味するのだそうです。水仙は弊方でも見分けられました。画面右上に白鷺さんが2羽寒そうに羽を膨らませて寄り添っておられて、画面中央から下側にかけて小川がジグザグに流れてその川岸に水仙が華やかに力強く咲いている、という感じの花鳥画でした。雪の描写は、画面左上の水墨的表現で表されているようで、わかりやすく雪が積もっている感じではありません。

「玉蘭海棠図」は、どちらかというと南蘋派っぽいシャープなイメージなのですが、「三白図」は、ソフトな南画風のイメージで、解説がなければ同じ画人の描かれた作品とは気づかなかったと思います。

ただ、この「大阪の日本画」展のときには、華涯先生について強い記憶が残っていたわけではありませんでした。

その後、やはり大阪中之島美術館にて昨年2023年12月23日から本年2024年2月25日にかけて開催されていた「決定版! 女性画家たちの大阪」展を、やはり前期展と後期展の両方とも拝覧させて頂いたときに、「第3章 伝統的な絵画-南画、花鳥画など」にて、華涯先生の作品として、作品番号76「西洋草花図」が展示されておりました。

この作品は、掛軸の三幅対でした。僭越ながら弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

どいういこっちゃ! 「決定版! 女性画家たちの大阪」展は「第5章 新たな時代を拓く女性たち」を除いて写真撮影不可やったはずなのに、何で雑な写真を撮影しとんねん! 大阪中之島美術館出入り禁止じゃ!! 法的措置じゃ!!!

いえ、弊方きちんと規則は順守しております。上の写真は、大阪中之島美術館の展示ではなく、岡山県立美術館での展示で写真撮影可となっておりました。

本年2024年7月13日から8月25日にかけて、岡山県立美術館にて「没後八十年 波多野華涯 筆と生きた女性」展が開催されており、弊方、初秋の過日にお伺いさせて頂き、このとき「第1章 「閨秀南画家」波多野華涯」に展示されていた5作品のうち3作品が撮影可でしたので、僭越ながら撮影させて頂いた次第です。

ということで、岡山県立美術館ウェブサイトに残っておりました、もうひとつの本展「没後八十年 波多野華涯」展のアーカイブに、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

なお、大阪中之島美術館の「決定版! 女性画家たちの大阪」展については、弊方雑な記事を投稿させて頂いておりますので、こちらも僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

さて、「西洋草花図」は、その画題の通り、西洋の草花を格調高く描いた作品ですが、西洋絵画(洋画)的な写実性とともに、弊方私見ですが、南蘋派とは違う近代中国画的な印象を受けました。

「玉蘭海棠図」、「三白図」、「西洋草花図」のいずれも、素晴らしい激萌え作品であるものの、作風というかスタイルというか描写手法というかがいずれも異なっているかと思います。

我らが偉大なる河鍋暁斎師匠が、その作風のあまりの幅広さから評価が難しく、これが敗戦後に急速に忘れ去られていった要因のひとつという説があるらしいのですが、同様の理由で、華涯先生の印象が強く残りまへんでしたんや、すんまへん、と弊方言い訳させて頂きたいとます。

実際、弊方、実践女子大学香雪記念館の「波多野華涯の世界」展を拝覧したときに、「第2章 岡山時代-華涯の目指した文人画の世界」に展示されていた「玉蘭海棠図」(作品番号17)と「三白図」(作品番号19)を拝見して、あれ?! 拝見したことあるやんかいさっ! どやさどやさ!! 御堂筋堺筋なにわ筋!!! (by 故今いくよくるよ師匠)と気がつきまして、華涯先生のご尊名をすっかり忘れていたことを思い出すという大失態を冒しております。

なお、弊方が実践女子大学香雪記念館にお伺いする経緯は、投稿済の記事、跡見学園女子大学花蹊記念資料館「没後80年跡見玉枝」展にて、説明させて頂いております。僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

この日は、まずは埼玉県新座市の跡見学園女子大学花蹊記念資料館にお伺いして、跡見玉枝先生の作品をがっつり拝見させて頂き、次に、東京都渋谷区の実践女子大学香雪記念資料館にお伺いして、波多野華涯先生の作品をがっつり拝見させて頂き、その後、東京都港区六本木に所在するサントリー美術館にて「激動の時代 幕末明治の絵師たち」展(2023.10.11-12.3)を拝覧させて頂きました。

著名でたいへん麗しいふたつの女子大学内のミュージアムに連続してお伺いした後に、六本木のたいへんオシャレな東京ミッドタウンガレリアという、関西の田舎のおっさんにとっては精神的にキツいステキなところばかりお伺いさせて頂いたという、ハードスケジュールでした。

跡見学園女子大学花蹊記念資料館においても、実践女子大学香雪記念資料館においても、関西のキモいおっさん女子大にひとりで来るな! 恥を知れ!! 帰れ!!! などとご無体なことを言われることなく、たいへんご丁寧に対応頂きましたので、弊方たいへん感謝いたしております。

実践女子大学香雪記念資料館の「波多野華涯の世界」展は当然写真撮影禁止でしたので、作品の雑な写真はないのですが、同展ではポスター等の掲示もほとんどなく、弊方が確認できた範囲内では唯一、実践女子大学渋谷キャンパスビルの大きな六本木通り前に面した香雪記念資料館のアクスタ的な掲示板のポスターくらいでした。

ということで、「波多野華涯の世界」展のポスターを、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を掲載させて頂きます。

一方、もうひとつの本展、岡山県立美術館の「没後八十年 波多野華涯」については、実は弊方、開催を全く存じ上げておりませんでした。

それではどないして存じ上げたんや? と申しますと、兵庫県立歴史博物館にて本年2024年7月13日から9月1日にかけて開催されていた「企画展 斎藤畸庵 城崎の画家が夢見たユートピア」展にお伺いしたときでした。

なお、こちらの「斎藤畸庵」展については、弊方、だだ長いヲタトークを投稿させて頂いておりますので、僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

この「斎藤畸庵」展には前期展も後期展もお伺いさせて頂いたのですが、後期展のときに、兵庫県立歴史博物館1階のコレクションギャラリーで開催されていた「斎藤畸庵」展の「第2会場」にて、「没後八十年 波多野華涯」展のチラシ(フライヤー)が頒布されておりました。弊方の記憶の限りでは、前期展のときには「没後八十年 波多野華涯」展のチラシ(フライヤー)はなかったと思います。

弊方、岡山県立美術館の年間スケジュールは、弊方的にはばっちりとチェックさせて頂いていたはずだったのに、「初の大回顧展!」と銘打たれた「没後八十年 波多野華涯」展のチェック漏れが発覚して、弊方たいへん驚き、かつ、凹みました。

「没後八十年 波多野華涯」展は7月13日から開催されておりましたので、早めに存じ上げていれば、スケジュール的には何とかなったと思うのですが、8月25日で終了になるとのことで、弊方が存じ上げた初秋の過日の時点では、お伺いすることが実質的に難しい状況でした。

しかしながら、華涯先生の没後八十年の記念展?! これはもぉぜひ拝覧したい! めっちゃ拝覧したい!! 何が何でも拝覧したい!!!

昨年は、わざわざ高い交通費まで出して、若者が暴れる街という何か歪んだイメージを持っていた渋谷、おっさんオヤジ狩られるんとちゃうか?! とちょっとビビってた渋谷に所在する、華麗なる実践女子大学香雪記念資料館までお伺いして華涯先生の作品を拝見させて頂いたわけです。

そうすると、関西から見れば明らかに東京よりも近い岡山! しかも何度もお伺いしている岡山県立美術館!! そこで何と波多野華涯先生の大規模な回顧展が開催される!!! というのであれば、これはもぉ、拝覧しないわけにはいかないですわ!!! (by 春日部つくし先生)ということで、強引にスケジュールを捻り出しました。

弊方、日曜日は家事雑用などの日と決めておりまして、そもそも土曜日よりもミュージアムが混雑するであろうという印象もあって、日曜日にミュージアムにお伺いすることは避けていたのですが、今回ばかりは、強引に日曜日の予定を組んで、岡山県立美術館にお伺いさせて頂きました。

弊方の感覚では、岡山市内にお伺いするのは、名古屋市にお伺いするのとあまりかわらないところがあります。しかも、岡山駅からまだ遠方に移動したり他のミュージアムをハシゴしたりするならともかく、岡山県立美術館は岡山市内の岡山駅から徒歩で15分くらいのところです。

それゆえ、弊方、通常は、岡山市には新幹線は使わずに在来線でお伺いしております。なにせ姫路まで新快速が「爆速」ですし、姫路から相生、相生から岡山までの乗換えがかなり混雑することさえ気にならなければ、わざわざ特急券を購入して新幹線を使うモチベーションはないためです。

しかしながら、本展「没後八十年 波多野華涯」展については、家族に断りを入れて午前中に家事雑用等を済ませて、午後一番に新大阪から新幹線を使って岡山駅、岡山駅から早歩きの徒歩で岡山県立美術館にお伺いして、閉館ぎりぎりまで粘らせて頂きました。

見出し画像が岡山県立美術館の入口付近の雑な写真なのですが、このとき、岡山県立美術館では、特別展「鈴木敏夫とジブリ展」が開催されており、こちらの特別展は日時指定の予約制であったのですが、それでも多くのオーディエンスでごったがえしておりました。

弊方のように「波多野華涯」展を目当てに来られた「同志」はほとんど居てはれへんのとちゃうやろか?! と思っていたのですが、チケット売り場では「波多野華涯」展の観覧券を購入される方々がそれなりにいらっしゃって、我が親愛なる同志諸君! ハラショー!! と心の中で強い賛意を示させて頂いておりました。

特別展「鈴木敏夫とジブリ展」は、岡山県立美術館の地下展示室で開催されておりましたが、我らが「没後八十年 波多野華涯」展は2階展示室で開催されておりました。ということで、チケット売り場から2階につながる格調高い階段の雑な写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

そして、2階展示室の入口に入ると、先ほどの通り、入口近くに展示されていた、作品番号1「有香社蔵版略歴」、作品番号2「西洋草花図」、作品番号3「西洋草花図譜」、作品番号4「蘇鉄棕櫚図」については、写真撮影が可能となっておりました。

「西洋草花図」と「西洋草花図譜」の雑な写真は、先ほど掲載させて頂きましたので、「有香社蔵版略歴」と二幅対「蘇鉄棕櫚図」を、弊方の微妙なガラケー的なガラホで撮影した雑な写真を僭越ながら掲載させて頂きます。

「有香社蔵版略歴」は、本展図録によれば次の引用のようなものだったそうです。

華涯の略歴と、作品が印刷された細長い厚紙が数枚、紅色の封筒に入ったもの。

封筒に「有香社蔵版」とあり、切り取り箇所を指示した鉛筆書きが残る草稿もあることから、華涯や周辺が編集に関わったポートフォリオのような性格を有するものと考えられる。

第112ページ第1段第20行、第29-31ページ

この「有香社蔵版略歴」は、展覧会図録の冒頭に略歴の写真とともに掲載されており(第18ページ)、略歴中の文言「現代閨秀南画家として/第一線にあり」(“/”は改行を意図)が表題の如く掲載されておりました。

実践女子大学香雪記念資料館の「波多野華涯の世界」展でも解説されていたのですが、この「有香社蔵版略歴」にある通り、華涯先生は、戦前の日本美術の世界では女性南画家として著名な存在だった模様です。

香雪記念資料館の「波多野華涯の世界」展では、図録の制作はありませんでしたが、無料だというのに豪華なパンフレットが制作されておりましたので、僭越ながら雑な写真を掲載させて頂きます。

このパンフレットに掲載される、実践女子大学香雪記念資料館学芸員の田所泰先生の小論「文人画家・波多野華涯について」には、下記のような記載がありました。僭越ながら引用させて頂きます。

大正六年二月、華涯は広島を離れ、岡山在住の書家・入澤昕江(一八七八-一九四五)の招きにより、岡山市西中山下八十一番地に転居した。昕江の息子・入澤泰邦氏によれば、この岡山移住は昕江が華涯に絵画指導を依頼したことがきっかけであったという。泰邦氏はまた、「南画界では華涯先生が大家として名が高かった」「何しろ華涯といえば当時の関西では女性画家としちゃ総大将であった」と、対象初め頃の華涯が、とりわけ関西圏において、画家として広く知られた存在であったと語っている。

2023年 第4ページ第2段第4-13行

ちなみに入澤昕江先生については、もちろん岡山県立美術館の「没後八十年 波多野華涯」展でも、「第三章 岡山の文人サークル」などで紹介されておりました(「没後八十年 波多野華涯」展図録では、例えば第50ページの相関図にお名前があります)。

これほど著名でいらした華涯先生が、なにゆえ現代において忘れ去られてしまったのか、その理由を弊方いろいろと妄想いたしました。

最初に思い付いたのが、波多野華涯先生の活躍拠点であった「(近代)大阪画壇」が長いこと無視されていた、学術的に格調高くお上品な表現をすれば「等閑視」されていたことがあるんとちゃいますやろか、ということでした。

唐突ですが、偉大なる関西大学名誉教授の中谷伸生先生の著書にして、古き良き昭和の電話帳並の分厚さの上にハードカバーなので鈍器になりそうなくらいの大著『大坂画壇はなぜ忘れられたのか 岡倉天心から東アジア美術史の構想へ』(醍醐書房 2010年)の中に興味深いご指摘がありましたので、ちょっと長くなるのですが僭越ながら下記の通り2つの引用をさせて頂きます。

さて、日本美術の歴史は、一八九〇年(明治二十三)から三年間にわたって東京美術学校で行われた(引用者補足:岡倉)天心の日本美術史講義の内容に多くを負うている。天心の評価は、明治前期の混沌とした研究状況を考えると、現在から見てもかなり納得させられるものである。しかし、優れた作品ではあっても、天心の評価から滑り落ちた美術作品群は数多い。近世近代絵画を眺めても、天心は、江戸狩野の絵画のほとんどを、そして大坂画壇の絵画のほとんどを、さらに幕末明治期の文人画のほとんどを評価しなかった。

醍醐書房 2010年 第1ページ第11-14行

天心で確立した日本近世近代絵画史の評価の骨格は、以後の東京の美術史家を中心とする日本美術史研究に大方反映され、大坂画壇の研究は、少なくとも、一九八一年(昭和五十六)に「近世の大阪画壇」展が大阪市立美術館で開催されるまで沈滞したといってよい。

醍醐書房 2010年 第1ページ第15-17行

近世大坂画壇あるいは近代大阪画壇に関する大規模な展覧会は、これまでほとんど開催されることがなかったらしく、最近になってやっと、京都国立近代美術館の「サロン 雅と俗 京の大家と知られざる大坂画壇」展(2022年)とか、先ほど挙げさせて頂いた大阪中之島美術館の「大阪の日本画」展(2023年)並びに「決定版! 女性画家たちの大阪」展(2023-2024年)が開催された、みたいな感じらしいです。

しかも、先ほどの引用箇所にありますように、近代美術史では「幕末明治期の文人画のほとんどを評価しなかった」、という状況だったようです。

そうすると、近代大阪画壇で活躍した画人であり、かつ、南画家でいらした、波多野華涯先生が、近年ほとんど評価されてこなかったのは、さもありなんという感じがしました。

さらには、華涯先生は、その拠点が岡山にあったということで、いわゆる「中央」から外れた地域で活躍したこと、さらには女性でいらしたことが、華涯先生が評価されてこなかったことのさらなる要因だったのかもしれないと、弊方妄想しております。

例えば、女性南画家でいらした野口小蘋先生は、帝室技芸員も務められた近代女性画家の「巨匠」でいらっしゃることに間違いがないと思うのですが、近現代の知名度は微妙な感じがしており、その理由は、華涯先生と同様の理由ではないかと弊方妄想しております。

そうはいっても、弊方個人的には、偉大なる華涯先生の「繊細にして豪快」であり「多彩な作風」にめっちゃ激萌えさせて頂いておりますため、ニワカではありますが、今後の華涯先生の再評価の広がりをたいへん期待させて頂いている次第です。ぜひ関西で華涯先生の大規模な展覧会をっっっ!!!

この観点から、「没後八十年 波多野華涯」展で特に印象に残っている作品として、最後の方に露出状態で展示されていた作品番号78「墨竹墨蘭図屏風」を挙げさせて頂きたいと思います。この二曲一雙の屏風作品は、華涯先生の「繊細にして豪快」(弊方私見)が炸裂しまくっている(?)ように思いました。

この作品はもちろん図録に掲載されているのですが、歪んだ弊方としては、敢えて別の作品を紹介させて頂きたいと思います。

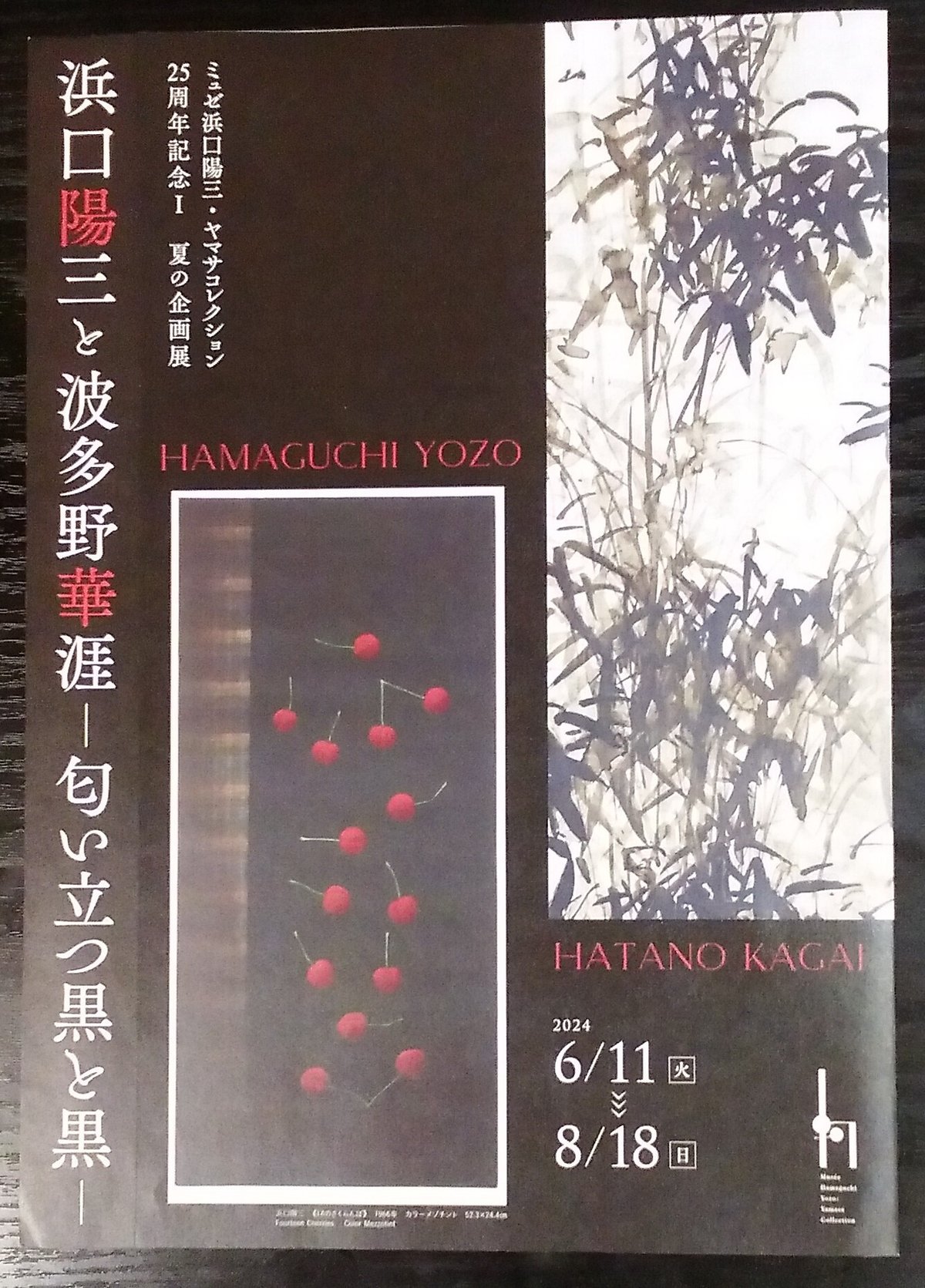

東京都中央区日本橋に「ミュゼ浜口陽三・ヤマサコレクション」という、たいへんステキな美術館があるそうなのですが、こちらで2024年6月11日から8月18日にかけて、25周年記念I 夏の企画展として「浜口陽三と波多野華涯-匂い立つ黒と黒-」という企画展が開催されていたそうです。僭越ながらリンクを張らせて頂きます。

たいへん残念ながら「浜口陽三と波多野華涯」には、弊方お伺いできませんでしたが、リーフレットを入手することができまして、僭越ながら雑な写真を掲載させて頂きます。

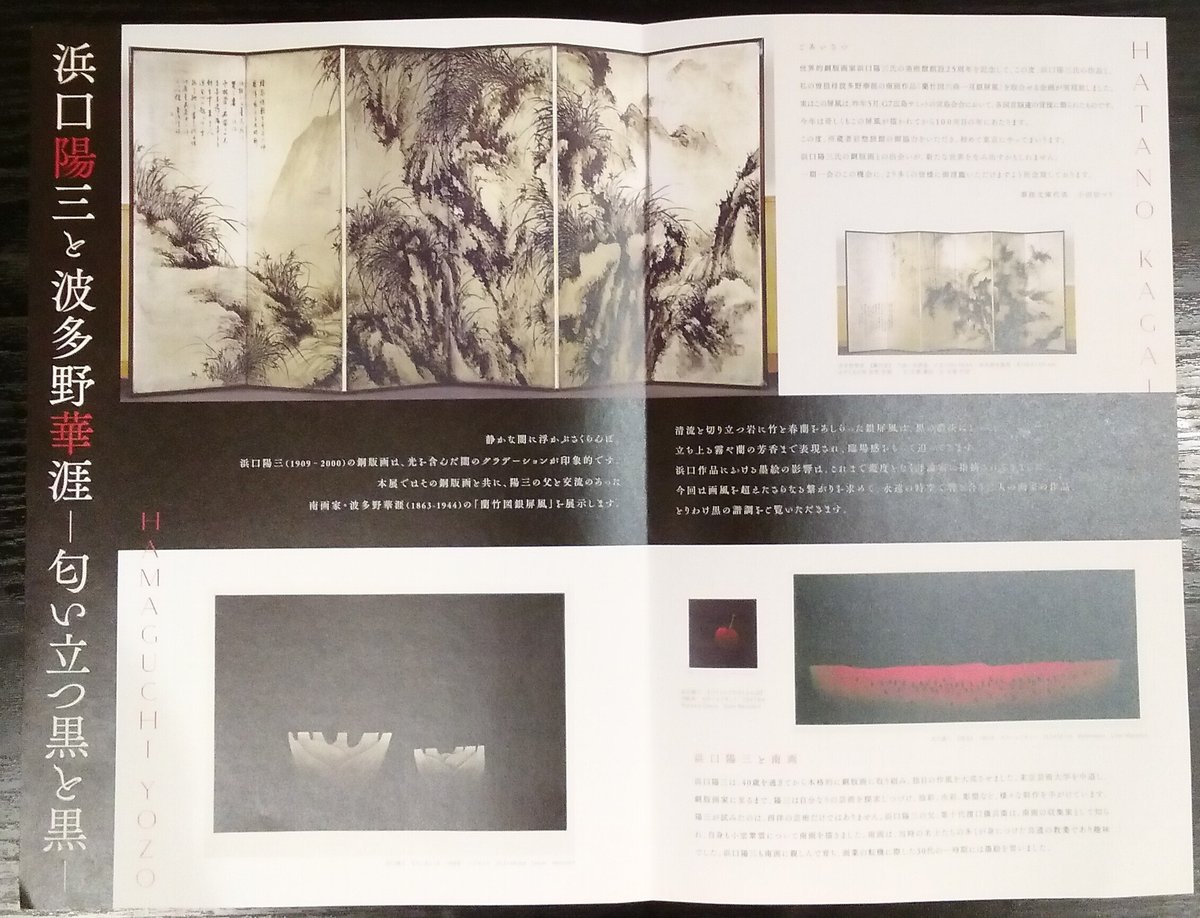

この企画展では、華涯先生の作品として、六曲一隻の屏風作品「墨竹図」が展示されていたそうです。

実はこの作品、実践女子大学香雪記念資料館の「波多野華涯の世界」展において、展示はされておりませんでしたが、写真パネルで紹介されておりした。

「浜口陽三と波多野華涯」のリーフレットは二つ折りになっているのですが、こちらを開くと次のようになっております。僭越ながら雑な写真を掲載させて頂きます。

上が華涯先生の「墨竹図」で下が浜口陽三先生の銅版画作品です。右上には、雑な写真ではわからないと思いますが、「ごあいさつ」が掲載されております。この「ごあいさつ」から僭越ながら次の通り引用させて頂きます。

実はこの屏風(引用者補足:波多野華涯の「墨竹図」)は、昨年(引用者補足:2023年)5月、G7広島サミットの宮島会合において、各国首脳の背後に飾られたものです。今年は奇しくもこの屏風が描かれてから100年目の歳にあたります。

この度、所蔵者岩惣旅館のご協力をいただき、初めて東京にやってまいります。

実践女子大学香雪記念資料館の「波多野華涯の世界」展では、岸田前首相や各国の首脳の背景に、この偉大なるステキ激萌え作品が鎮座ましましている写真パネルが展示されており、弊方強く印象に残っている次第です。

「墨竹墨蘭図屏風」も、こちらの「墨竹図」屏風と同様な 「繊細にして豪快」な感じを覚えた次第です。飽くまで弊方私見です。

ぜひ「墨竹図」を拝覧したい!!! ぜひ関西で華涯先生の展覧会を!!!

もし、弊方の妄想的激萌え感覚をご共感して頂けますと、甚だ幸せに存ずる次第です。

たいへん長くなりました。口先だけで反省していない感じなのですが、たいへん申し訳ありませんと申し上げさせて頂きたいと思います(respect for 美川べるの先生)

最後まで閲覧頂きありがとうございました。