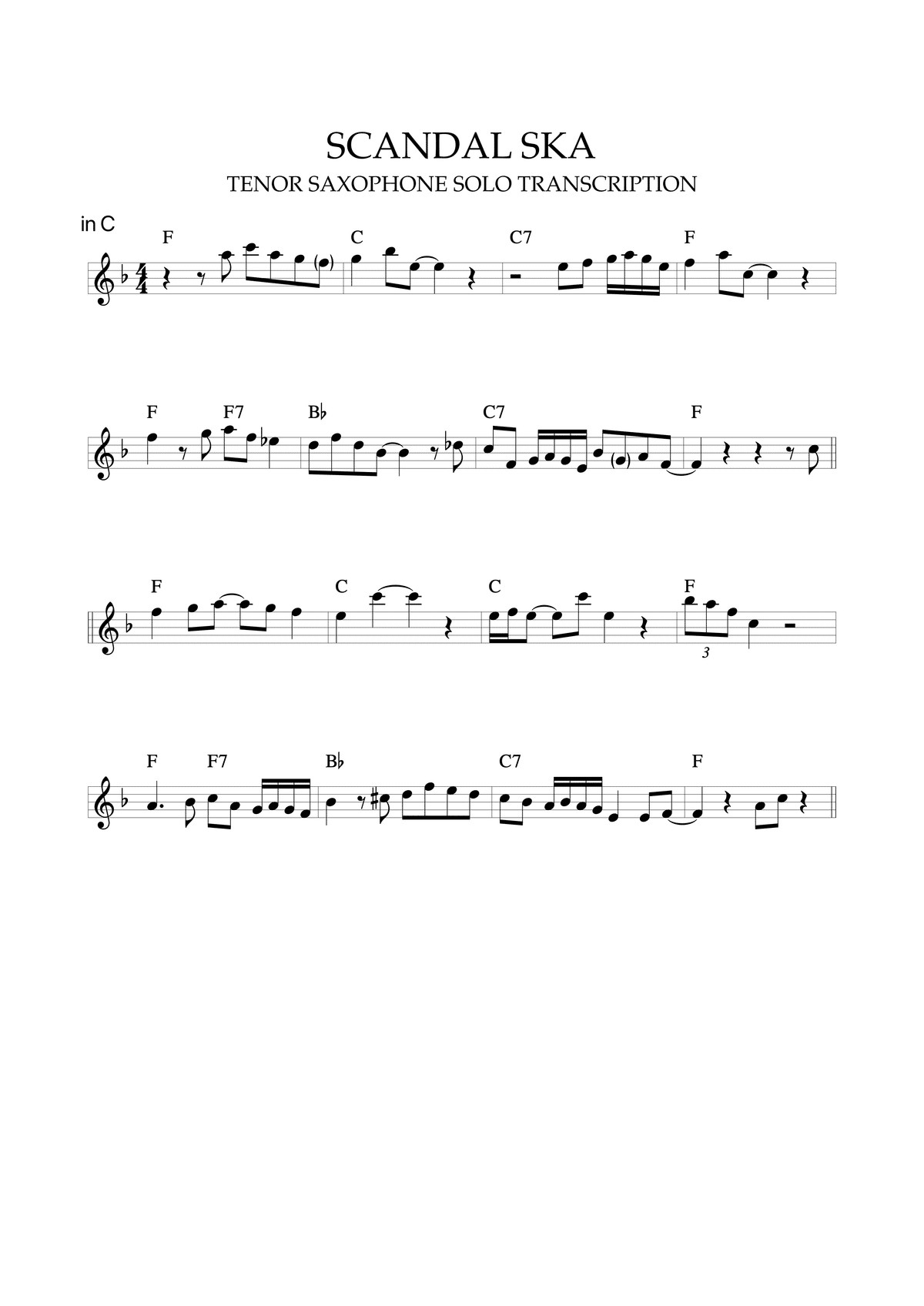

SCANDAL TENOR SOLO

この曲に関して、テナーのソロだけ採譜してみました。

(奏法に関しての話ではないのでアーティキュレーションに関しては採譜上書いてません)

当時のスカの録音というのは時間に限界があったため、非常に短いです。

それが演奏にどういう影響になるかを考えないといけません。

結論ですが、ソリストはリハーサルの段階で吹きたいことや吹かなければならないことを確実にまとめています。

アドリブだ、書きソロだ、とかはどっちでもよくて、彼らは演奏内容をある程度まとめてレコーディングに望んでいます。

アウトテイクが多く残っているジャズだと非常によく分かるんですが、チャーリーパーカーのリハーサルテイクや、ボツテイクを聴くと、回をを重ねるごとに内容をまとめていってるのがわかります。

これが何を意味するかというと、ライブやレコーディングの現場で、僕らのような凡人がアドリブで!とかやったところでこのような素晴らしいまとまったソロに500%かなう訳ないんです。だからちゃんと学ぶことって大切なんですよ。

このソロもシンプルですがモチーフの展開から、フレージング、全体構成含めて非常に素晴らしい学びになるソロとなっています。

では内容を見てみます。

キーはF。

コード進行に関しての解説はこちらに詳しくかいてあります。

まず、1小節目から説明します。完全にコードトーンを吹いていて、2小節目のあたまでしっかりC(ドミナント)のコードトーンに着地しています。これ、簡単ですがとても進行感があって素晴らしいフレーズだと思います。かなり律儀にコードトーンを吹いているのがわかります。ていうかほぼそれだけ。

また2小節と4小説目がモチーフ的に繋がっているのもウタっている理由です。

2小節目と4小節目、同じ音型ですよね。でもドミナントとトニックだから変化つけられるわけです。これはどう考えても「コードトーン吹きまっせ」って気持ちでやらないと出てこない感じです。

1,2小節はトニックからドミナント、3,4小節は逆、ドミナントからトニック、という流れを同じモチーフで繋いでいるのは本当に素晴らしいです。

このトニックとサブドミナントとドミナントをモチーフでつなぐ、またいでいくというのは、スカのソロをやるにあたって非常に重要です。いっぱい吹ける、早く吹けるる、難しいことをできる、ということの3000倍くらい重要なことです。いわゆるポップスやロックの延長でスカをやっているとどうしてもできないことです。

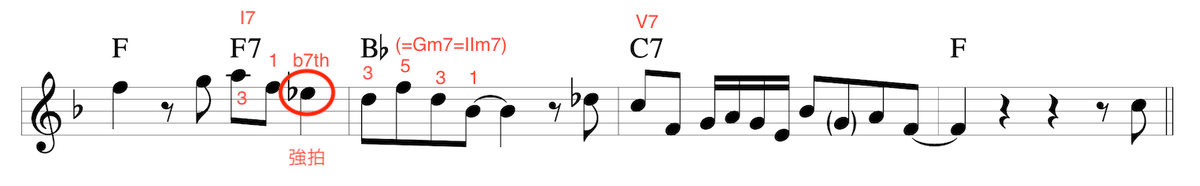

5小節め。

ここで、Ebの音がでてきます。これなんでしょうか。ブルーノートとかインチキな解釈ではだめです。

ここはI7を吹いているってことです。

I7に関してはこちらで解説をしています。

さてこのI7というのは難しいことをやる必要は一切なくて、b7の音をしっかり音価を持たせて(強拍でって事です。)吹いてあげるだけで強力に成立します。それがこのソロにもしっかり出ています。

結果としてここはI7のあとはサブドミナント-ドミナント-トニックという、II-V-Iとしてしっかり吹いているわけです。

この2小節目と6小節目の扱いの違いを見るだけでもアルフォンゾ先生は明らかに同じC7でも違う扱いをして、ストーリーを作っているのがよくわかります。

後半(2回し目)です。

1〜4小節目と同じ考えでです。でもやっぱりコードトーンが中心になってるなーって思いますよね。ペンタとかブルーノートなんて一回も吹いてないですよ。

最後の4小節です。これもコードトーンをスケールで繋いで言う感じになってますが、特にBb-C7はGm7-C7のII-Vだよな、って感じです。マクックさんもここはGm7-C7-FっていうII-Vっていう感覚で吹いているでしょう。

ここで最後に全体を通して、一番重要な事を申し上げます。

I7のところでちらっと書きました。

強拍(いわゆるオモテ)にコードトーンが来ることがスカのソロをとるにあたっては最も重要です。それがあるからどんなモチーフでも進行感があるソロになります。

スカのソロを取る上で最も重要な事なのでもう一度いいます。

オモテにコードトーンがこないと、スカのソロにはなりません。

これは彼らは強拍にコードトーンが来ない気持ち悪さを頭でなのか、心でなのかわかりませんが、確実に理解していてインチキな事は絶対やりません。センスとか才能とかじゃなくて訓練の賜物なんですよ。

スケールをインチキに上がったり下がったりすることもありません。(それやってる人、今すぐやめたほうがいいですよ。)ちゃんとオモテにコードトーンが来るように吹いています。

これがスカのソロをやる上で最も重要な事です。

以上、SCANDALのローランドアルフォンゾ先生のソロ解説でした。

管楽器用移調譜は以下。