天才とトラウマ/書評『一度きりの大泉の話』

1. 意味ある自伝

10代で『トーマの心臓』を読んだ。いったい何度読んだことだろう。100回以上は間違いない。200回はどうだろうか? あるかも。やがて大学生になって、いろいろなことに興味を持つようになりマンガ以外の本も増えていった。ページを開くことはなくても『トーマの心臓』はいつも私の本棚にあった。

読まなくなっても、ぼんやりと思っていたことがある。

「なぜ、20代そこそこの若者にこのような物語が描けるのか?」

大きなクエスチョンだった。この疑問は、年を重ねていくほど大きくなったが、「天才」「神」という萩尾望都氏への賛辞を聞くたびに心の中で頷くだけだった。

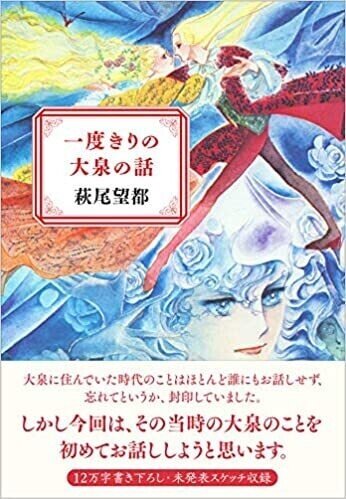

『一度きりの大泉の話』は、萩尾望都氏(以下敬称略)が、大泉時代の人間関係と、そのトラブルの詳細を初めて語ったものだ。

あの「萩尾望都」が長い沈黙を破るのだから単なるゴシップに終わるはずはない。

読んでみると、やっぱり萩尾望都側からの「大泉の話」にとどまらず、漫画家・萩尾望都の創造力の源泉のようなものが垣間見え、「なぜ、20代そこそこの若者に?」という疑問のおぼろげな答えをも見つけたような気がした。本書は「自伝」として大きな意味を持っていると思う。

2. トラウマとPTSD

ここで本書を読み解くキーワードを「トラウマ」としよう。Amazonのレビュー欄でも、竹宮惠子氏(以下敬称略)から受けた「疑い」と「拒絶」が萩尾望都の心の深い傷(トラウマ)になったとする指摘がある。しかし、トラウマということを詳しく調べてみて思うことだが、竹宮惠子の行為はそのような類のものだろうか。たしかに相手を傷つける言動ではあろうが、トラウマと呼ばれる特殊な傷になるようなものではない。それなのに、この出来事に関連する萩尾望都の強烈な反応は、限りなくPTSD(心的外傷後ストレス障害)に近いように見える。

PTSDとは、ざっくり言えば「暴力、天災、事故、戦争といった衝撃的出来事によって生命の危険にさらされるような事態に襲われたとき、あるいはそのような出来事を目撃し、直面したことによるストレス(トラウマ)が後に残す特殊な後遺症」である。繰り返すが、竹宮惠子が萩尾望都に向けた「疑い」と「拒絶」は、若かりし頃の作家同士の人間関係のトラブルの範疇だ。竹宮惠子の対応も暴力や脅しとは無縁で、萩尾望都も「随分冷静に話してくれた」「怒鳴ってもいなかったし、叫んでもいなかった」と書いている。「生命の危機にさらされるような事態に襲われる」トラウマ的なものでないことは明らかなのである。にもかかわらず、なぜか萩尾望都の反応はあまりにもPTSD的なのだ。

「不思議…、それが繊細な感性を持つ作家ということかしら…」

そう思って、もう一度本書を読み直してみると最初にこんな事故のことが書かれていた。重要なところなので少し長いが引用してみる。

3. 死者458人負傷者839人の大惨事

「私は福岡県大牟田市に住んでいました。大牟田は炭鉱の街です。1963(昭和38)年11月9日、中学2年、文化祭の準備のために教室で粘土細工をしていたら、ドン!という大音響と共に木造校舎が揺れました。

『地震だ!』誰かが叫びました。『いや、飛行機が落ちたんだ!』

麦畑の向こう、青い空に黒煙が立ち上がっていました。家に帰ると社宅がざわざわしています。私もざわざわしました。炭鉱で、粉塵爆発事故が起こったのです。夜になるとあちらこちらの戸口に『喪中』の紙が張り出されました。

大牟田は長い間炭鉱争議があり、第一組合、第二組合と組合が分かれて闘争が続いていました。トラックが拡声器で相手の組合を怒鳴りながら走る。小学生だった私はそれがただ怖かった。

この粉塵爆発事故では458名の死者があり、また多くの方がCO中毒の後遺症に苦しみました。」

この大事故のエピソードが本書の導入部分に置かれていることが気になった。ここには大きなショックを受けたとは書いていないし、知り合いや、身内が亡くなったということもないようだ。「ざわざわしました」とはあるが淡々と書かれている。そして、事故が萩尾望都が「14歳」だったときに起きているという点にも注目すべきだと思う。「14歳」という年齢は萩尾望都という作家にとって特別なものだからだ。初期の代表作『トーマの心臓』の主人公ユーリも、エーリクも14歳の少年であり、『ポーの一族』の主人公エドガーは14歳のまま生き続ける吸血鬼(パンパネラ)である。

4. 14歳のレゾンデートル

この年齢について萩尾望都は次のように書いている。

「私が14歳の頃は『レゾンデートル(存在理由)という言葉に凝っていました』(中略)中学生の頃は、垣間見える大人の世界や社会や自分の未来があまり好きではなくて、他の世界に行きたい、もっと他の世界で、自分で自分が許せる『レゾンデートル』を見つけたい、と思っていた時期でした」

14歳の萩尾望都は自己の「存在理由」を求めていたという。それは両親のマンガに対する無理解に苦しんでいたことが関係していただろうし、思春期特有の心性であるともいえるだろう。そして、ちょうどこの年齢で、500人に近い人間が死んでしまう大爆発事故に遭遇したことも影響したのではないだろうか。一瞬にして多くの命が失われることは、自己の存在そのものを揺るがしたはずだ。

ところが、この爆発事故についての萩尾望都の記述は奇妙だ。悲しんでいる人を見たとか、遺族の子どもが学校を欠席していたとか、その人たちに対して何を思ったか、というような萩尾望都自身の感情には一切触れていないのだ。それどころか、爆発事故とは関係のない組合闘争のことが挿入されて、「小学生だった私はそれがただ怖かった」と書いている。「ただ怖かった」という感情こそ、大事故に向けられるはずのものではないだろうか。この文章の流れは明らかに不自然だ。

5. 萩尾望都とPTSD

この大事故こそ、萩尾望都のトラウマなのではないだろうか。痛みと悲しみを癒す喪の時間をすごすことなく、わずか10日後その場所から大阪へ引っ越したことで、この大惨事は熱を持ったまま埋葬されてしまったのではないか。興味深いことに、本書の別のところで、萩尾望都は自身の感情について「大事故」という言葉を使って語っている。

「私は何か言われて、不快でも反論せずに黙ってしまう癖があります。それは不快という感情と共に、強い怒りが伴うので、自分でも自分の感情のコントロールができなくなってしまうのです。感情は熱を持ち、一気に暴走列車のようになり、自分で持て余してしまいます。この感情はきっと大事故を起こす」

炭鉱の大事故からちょうど10年後の1973年、仲間だと思っていた竹宮惠子から「忘れて」「近づかないで」と言われたショックによって、萩尾望都のうち深くに埋められていた大事故のトラウマがよみがえったのだとしたら。そう考えるなら萩尾望都にPTSDのような症状があらわれたことも十分納得できる。PTSDはトラウマ的事態後すぐに発症しないという特徴があるのだ。

ちなみに、トラウマ周辺の特徴として「死」「暴力」「破壊」「凍りついた記憶」「止まった時間」といったことがあげられるが、萩尾望都の初期の代表作『トーマの心臓』は14歳の主人公ユーリをめぐる「死」と再生のドラマである。同じころ描かれた『ポーの一族』の主人公エドガーは、14歳のまま「止まった時」を生きる吸血鬼(パンパネラ)である。このようなテーマは萩尾作品に繰り返し繰り返しあらわれてくる。

6. 爆発した地雷

萩尾望都が本書の最後に記した墓碑銘にはこう書かれている。

「1970~1972年の2年間

夢を見て大泉に集った

漫画家たちがあった。

仕事をし、語り合った。

だが地雷もあった。

それが爆発して大泉は解散した」

竹宮惠子は自伝『少年の名はジルベール』で語っているように、稀有な才能を持つ萩尾望都に嫉妬していた、それが萩尾望都の言う「地雷」だったのだろう。「近づかないで」という竹宮惠子の拒絶によって、萩尾望都にとって「レゾンデートル」であったはずの大泉がひっくり返ってしまった。それだけなら傷つきはするが、やがて時が癒してくれただろう。ところがそのショックによって、14歳の時のトラウマがよみがえったのだとしたら、萩尾望都は触れた者を破滅させるほど恐ろしい「なにか」を感じたに違いない。事実、心身に激しい症状があらわれた萩尾望都は、竹宮惠子らに心を閉ざし、大泉という時代までも封印して永久凍土に沈めてしまった。「それがただ怖かった」からだろう。

7. 天才とトラウマ

「2016年から、急に大泉についてのアプローチがあちこちからやってきて、戸惑っています。正確に言えば、2014年からです」という流れのなか、2016年、『ポーの一族』の連載が再開され、40年ぶりに14歳のままのエドガーがよみがえった。その後、本意ではないにしろ本書が書かれることによって、大泉の封印も解かれることになった。トラウマは亡霊のようによみがり、人間はそれに逆らうことはできないのだろう。「天才」「神」などと称される人間の創造力と、トラウマと呼ばれる傷には深い関係があるのだと思う。