オリックス打者配球分析('24)

1.はじめに

2023年、リーグ最高打率、本塁打数、OPSを記録し、圧倒的な強さで3連覇を成し遂げたオリックス・バファローズ。オフシーズンにはFAで西川龍馬を獲得し、「猛牛打線爆発で4連覇!」という筋書きを夢見ていたファンも少なくなかっただろう。

しかし、待ち受けていた現実は厳しいものだった。かつての強力打線は影を潜め、球団史上ワーストとなる25度の完封負けを喫するなど、シーズンを通して打線の不振に苦しむことになった。

ここまで打線が急激に低迷してしまった背景にはさまざまな要因が考えられるが、その中の1つが他球団による徹底した対策だ。中嶋監督就任以降、リーグを席巻し続けたチームに対し、各球団のスコアラーが多大な時間を費やし研究を重ねていたことは想像に難くない。対策を打ち破るべくモデルチェンジを試みた選手たちも思うように結果を残せず悔しさを滲ませるシーズンとなった。

それでも、選手たちの挑戦は決して否定されるべきではない。現代の野球界では、データ分析を活用した戦術の高度化が進んでいる。その中で活躍し続けるには、現状維持ではなく進化を求める姿勢こそが必要なのだ。「上手く行かなかった」という経験もまた、次なる進化の糧となる。

その進化の兆しを探るため、本稿では、'24シーズンの各打者への配球や成績を分析し、他球団の対策傾向や各打者の対応の変化を検証する。この分析を通じて、選手個々の成長過程や課題の一部を理解し、25シーズンに向けた期待が高める一助となることを願っている。

なお、本分析は'23シーズンでも実施しており、併せて振り返ることで新たな気づきが得られる可能性もあるため、ぜひ目を通していただきたい。

2.分析方法

分析には'24シーズンのペナントの一球速報データを使用する。対戦投手による球種の偏りを抑えるため、球種を以下のようにグルーピングする。

・速球: ストレート, ツーシーム, シュートなど

・曲がり球: スライダー系, カーブ系

・落ち球: フォークやチェンジアップ系など

次に、全体と決め球(2ストライク以降)の左右投手別の投球割合、Whiff%(スイング時の空振り率)、長打率を比較する。また、各打者の球種グループ別長打率を基にした得意/苦手ゾーンや、投球傾向をカーネル密度推定を図示化する。(ゾーンはいずれも投手視点)

対象選手は左右投手それぞれで各球種グループを20球ずつ以上投じられた15選手である。

3.打者別配球分析

1 福田 周平

'23と同様に左右ともに直球主体に攻められたが、左投手の直球は克服しチーム上位の長打率を記録。一方、右投手に対して曲がり球には好成績を残すものの、直球と落ち球に苦戦し、特に落ち球のWhiff%は'23に比べ大幅に悪化。

2 若月 健矢

'23以上に左右ともに直球主体で攻められたが、かえって読みやすくなったのか、直球のWhiff%が大幅改善。左投手には落ち球に苦しみつつも総合的に好成績な一方、右投手には、'23で割合が多く得意にしていた落ち球の割合の減少や直球を空振らない意識が強すぎたことが影響してか、長打率が軒並み低下した。

4 森 友哉

'23でも左右ともに苦手だった曲がり球の割合が増加し、長打率こそ平均以上だが低めのボール球に手を出すなどWhiff%が悪化した。その反面、直球や落ち球のWhiff%を改善させており、追い込まれてからも良い対応を見せた。

5 西野 真弘

左投手の直球には苦しんだが、右投手にはどの球種グループでも問題なく対応。特に追い込まれてからのコンタクト力が非常に高く、長打率の低さはあるが全球種グループのWhiff%で平均より大きく良い数字を叩き出した。

6 宗 佑磨

左投手に対しては、直球に得意だった'23ですら苦にしていた内角直球の増加の影響か、全球種グループでWhiff%が大幅悪化。変化球の長打率は高いものの直球の長打率は平均以下となった。右投手には全球種グループでWhiff%が良化したが、'23でも苦にしていた曲がり球を中心に長打率が伸びず、強く振り切った打球が減少していることが窺える。

7 西川 龍馬

カープ時代と比較するとコンタクト力が大幅に悪化したが、追い込まれてからは当てる打撃に切り替え、まずまずのWhiff%を記録。左投手の変化球の長打率は良いものの、左投手の直球や右投手への対応に課題が残る。

24 紅林 弘太郎

'23同様に高いコンタクト力を維持するが、'23に得意としていた左投手の曲がり球と右投手の直球の長打率が大幅悪化。ただし、いずれも投球割合はそれほど高くなく、相手バッテリーの警戒も窺える。一方で、左右ともに落ち球への強さは健在で、追い込まれても浮いた球を捉えることができている。

30 廣岡 大志

'23で珍しく苦しんでいた左投手へのWhiff%がやや改善。落ち球での安打はなかったものの、曲がり球には強さを発揮した。一方で、右投手には曲がり球攻めを徹底され、'23に得意だった直球への対応も大幅悪化するなど苦しんだ。

31 太田 椋

直球に極めて強く、特に右投手の直球はどのゾーンでも追い込まれていても関係なく全て弾き返した。その一方で左投手の低めの落ち球と右投手の低めの曲がり球が明確な弱点。来季はさらに割合の増加が予想され、対策は必須だ。

38 来田 涼斗

左右ともに変化球主体で攻められ、全体的にコンタクト力は高くないが、左投手の曲がり球には優れたWhiff%と長打率を記録。右投手の直球や曲がり球でも高い長打率を残しており、ボール球の見極め次第で更なる向上が期待される。

40 セデーニョ

左右ともに変化球主体で攻められる中で、左投手には全球種グループでかなり優れた長打率を記録。落ち球のWhiff%の悪さを除けば抜群の成績を残した。右投手には追い込まれるまでは悪くないが、追い込まれた後は全球種グループでWhiff%が悪く、特に低めボール球の落ち球に手を出す場面が目立った。

44 頓宮 裕真

左右ともにコンタクト力は大幅に悪化したが、左投手の曲がり球と右投手の直球を除くとまずまずの長打率を記録。この2つの弱点を中心に攻略されたものの、克服すれば劇的な改善が見込まれる。

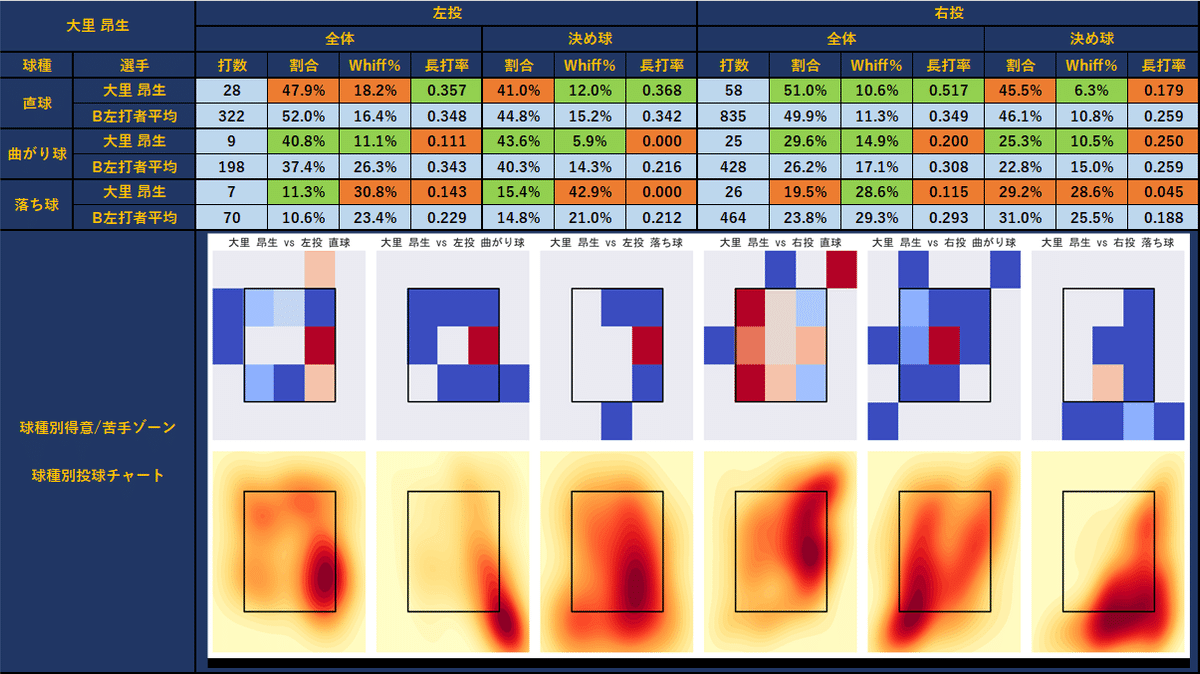

64 大里 昂生

左右ともに直球への高い長打率を記録し、特に右投手の直球は追い込まれるまではどのゾーンでも弾き返す強さを発揮した。一方、追い込まれてからの落ち球を中心とした変化球への対応が課題で、来季の活躍の鍵となる。

67 中川 圭太

'23に非常に強かった左投手の直球の割合が大幅に減った影響か、一転して左投手への対応に苦しみ、軒並み成績が低下した。右投手の直球や曲がり球は得意だが、落ち球への対応に大きな弱点があり、低めのボール球の落ち球で仕留められることが多かった。

99 杉本 裕太郎

追い込まれるまでのコンタクト力は依然として低いものの、追い込まれてからのWhiff%が大幅に改善。球種グループを問わず、左投手に対してはWhiff%、右投手に対しては長打率を良化させ、打席での脆さを克服しつつある。

4.おわりに

中嶋監督の辞任という衝撃で終わった'24シーズンは、ファンにとっても辛いシーズンとなった。しかし、その試練は決して無駄ではなくチームを強くしてくれるはずだ。

ファンとしてはその成長を見守り応援し続けることしかできないが、その先にある輝かしい未来を信じている。岸田監督の下、進化への「常熱」を燃やした選手たちが再び強力打線を築き上げる日を心待ちにしている。