オリックス捕手別配球分析 ('24)

1.はじめに

山本由伸と山﨑福也という投手陣の大きな柱がチームを去り、山﨑颯一郎や平野佳寿ら主力救援陣も離脱に苦しんだ。しかし、それでも投手王国は揺るがなかった。

昨季プロ初勝利を挙げたばかりの曽谷龍平がローテーションの一角を担い、新助っ人のマチャドやエスピノーザ、移籍組の吉田輝星や井口和朋、さらにはルーキーの古田島成龍や髙島泰都が揃って台頭。新たな戦力が躍動し、リーグトップのチームFIPを記録するなど、盤石の投手陣を作り上げた。

その陰には、メンバーが変わる中でも、それぞれの投手の持ち味を引き出し続けた若月健矢や森友哉ら捕手陣の存在があったことを忘れてはならない。

本稿では、そんなバファローズ捕手ごとの投手タイプや投手別の球種結果を分析し、捕手ごとのリードの特徴や各バッテリーの強みを探っていく。

ただし、投手が必ずしも捕手のリード通りに投げられるとは限らないことや、サンプル数の偏りなど課題も多くあるため、本分析はあくまで参考に留めておいていただきたい。

また、投手の陣容は大きく変化しているが、'23シーズンについても同様の分析を行っているため、ぜひ併せてご覧いただきたい。

2.対象データ

分析ではオリックス・バファローズの'24シーズンにおけるペナントおよびポストシーズンの一球速報データを使用する。

また、捕手別の比較を目的としているため、対右打者および対左打者のいずれかで、複数の捕手と組んで2登板以上かつ複数球種を25球以上投じた11名の投手を対象とする。

3.投手タイプ・球種別結果

タイプ分類

まずは若月・森両捕手の投手タイプごとの球種別結果から見ていく。

投手タイプの分類は、以下の通りグルーピングした球種の投球割合を基に行った。

・速球: ストレート・ツーシーム系

・曲がり球: スライダー・カーブ系

・落ち球: その他フォーク・チェンジアップ系

詳細な分類条件および各投手の分類結果は、下図を参照されたい。

成績表に記載されているWhiff%は空振り/スイング、被長打率は塁打数/打数で算出する。

また、サンプル数不足による誤解を軽減するため、各条件下で20球未満の球種は非表示とする。

右投げ速球中心タイプ

'23シーズン同様、この投手タイプの直球は森との方が相性が良く、全員が森と組んだ際の被長打率の方が良い。一方、変化球に関しては、マチャドは森と、山下と古田島は若月と組んだ方が被長打率が良くなっているのが興味深い。

右投げ曲がり球中心タイプ

この投手タイプも'23シーズンと大きな変化は見られない。マネーピッチとなる曲がり球では森と組んだ方が良い結果が出ているが、速球に関しては若月と組んだ方が優れた成績を収めている。

右投げバランスタイプ

もともと長期間一緒にバッテリーを組んでいた山本由伸が属していた投手タイプであることも影響してか、ほとんどの投手が若月と組んだ際に良い結果を残している。

左投手

右投手の同タイプと同様の傾向が見られ、曲がり球では森と相性が良く、それ以外の球種では若月との方が良い結果となっている点が非常に興味深い。組んでいる時期が異なる影響も考えられるが、宮城のチェンジアップを効果的に使えているのは森だ。全ての球種でWhiff%が高く、開幕捕手を務めたことも頷ける相性の良さを見せた。

4.バッテリー別配球分析

次に、バッテリーの組み合わせ別で配球や結果に差があるかを見ていく。

分析には、左右打席別での各球種の投球割合、Whiff%、被長打率を、全体と決め球(=2ストライクからの決め球)に分けて算出した成績表と、カーネル密度推定を用いて投手視点での投球位置の傾向を示した投球チャートを使用する。

なお、投球チャートは該当条件下で20球以上が2球種以上ある場合のみ、その球種分をそれぞれ表示する。

11 山下 舜平大

時期による違いもありそうだが、'23シーズン同様、若月とはフォーク、森とはカーブの割合が高く、それぞれその球種のWhiff%も高くなっている。また、それも影響してか、左右いずれにも直球の被長打率は森との方が良く、変化球の被長打率は若月との方が良い傾向にある。

42 マチャド

森と組むとストレートの割合が大幅に増え、ほとんどの球種で被長打率やWhiff%が改善される傾向にある。特に決め球には半数以上でストレートを選択しており、打者を仕留めることができている。また、右打者へのストレートのWhiff%に大きな差がある点も興味深い。

97 古田島 成龍

左打者には、外角のストレートと徹底した低めのシンカーを使う若月との方が全体的に良い結果を残し、特にシンカーを含む変化球では驚異的な被長打率を記録した。一方、サンプル数は少ないものの、右打者にはストレートを多用する森との相性が抜群で、被安打を許さなかった。

00 エスピノーザ

森があまり使わないフォーシームや、右打者への外角から入るツーシームを若月が使っているなど配球の違いは見られるものの、結果にあまり大きな差は生じていない。もともと特定のゾーンに集まりにくい荒れ球傾向の投手であることが、捕手による影響を受けにくい要因かもしれない。

58 井口 和朋

森は左右打者ともにスライダーを多用し、若月は右打者への内角高めストレートを積極的に使っているが、右打者へのカットボールのWhiff%を除けば、あまり大きな差は見られない。

66 鈴木 博志

カットボールを中心にストレートとツーシームも使って組み立てる森と、カットボールとツーシームのコンビネーションで組み立てる若月で、配球に大きな違いが見られる。その結果、全体的に若月との方がWhiff%は高いが、被長打率は森との方が良い。

23 吉田 輝星

左打者には、スライダーとフォークの使い分けに違いがあるものの、結果には大きな差は見られない。一方、時期も影響してか、右打者には、森がほとんど使わないシュートを若月が使っており、逆に外へ逃げるスライダーが被安打0と効果的に働いている。

26 齋藤 響介

左右問わず若月とはストレート主体、森とは変化球主体の投球が展開されている。左打者に関しては、全体的に森との方がWhiff%が良いが、ストレートとフォークの被長打率は若月との方が優れている。右打者に関しては、し全体的に若月との方が良い結果となっており、特に決め球で大きな差が見られる。

42 カスティーヨ

森と組む機会が多かったカスティーヨだが、意外にも全体的に若月との成績の方が良い。しかし、スライダーについては左右打者ともにゾーンギリギリの球が多く、捕手のフレーミングによる判定への影響が大きいため、森を起用した大きな理由になった可能性は高い。

96 髙島 泰都

森とのチェンジアップ中心の配球は抜群に相性が良く、左右打者ともに段違いのWhiff%と被長打率を記録している。一方で、左打者へのカットボールに関しては若月との方が良く、膝元への投球が効果的に働いている。

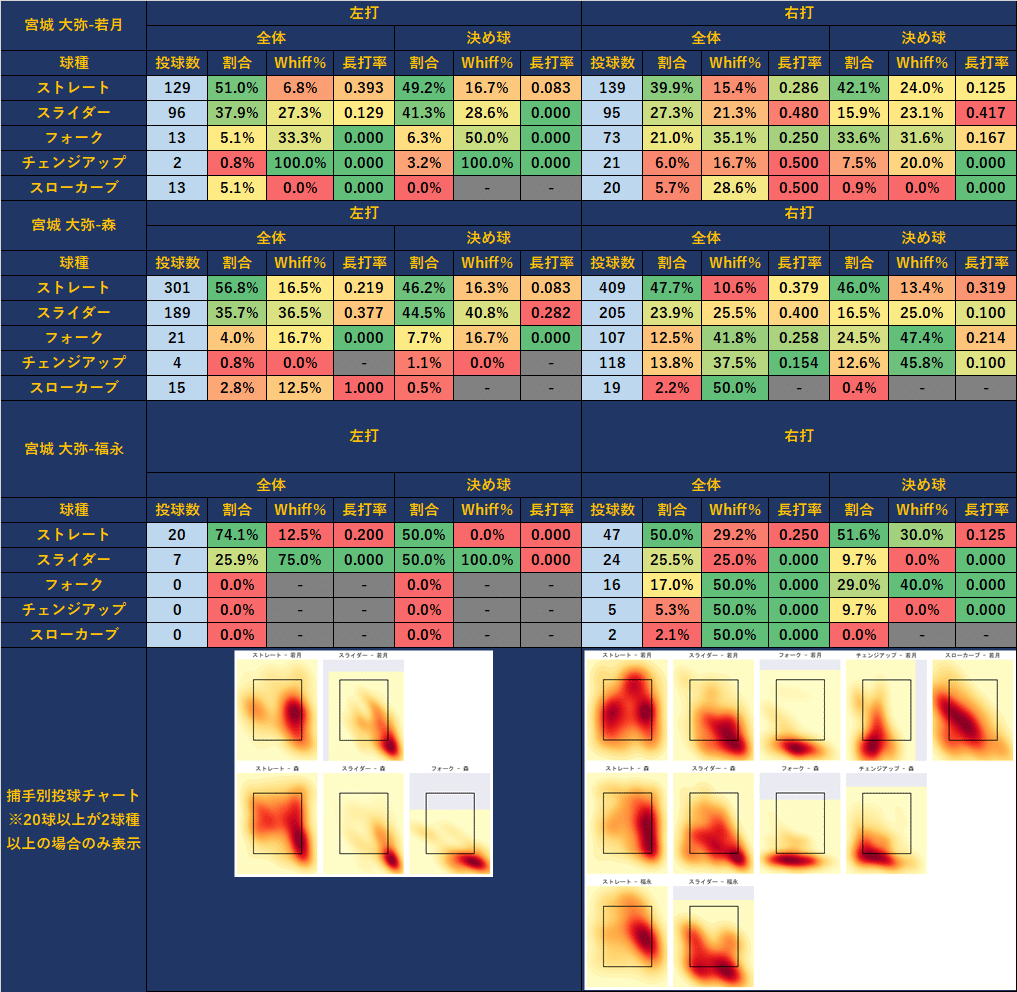

13 宮城 大弥

左打者に対しては、Whiff%は全体的に若月より森との方が高かったが、被長打率に関してはストレートが森、スライダーが若月の方が良いという、'23シーズンとは逆の結果が出た点が興味深い。右打者への落ち球では、若月がフォーク、森はフォークとチェンジアップを多用し、いずれも素晴らしいWhiff%と被長打率を記録している。

57 山田 修義

'23シーズンと比較して、両捕手で内角ストレートの投球割合が大幅に増加している。その結果、特に若月と組んだ際のストレートはWhiff%も被長打率も極めて優秀で、追い込んだ後は6割ストレートにも関わらず被安打0という魔球へと昇華している。

5.おわりに

この分析ではリード以外の影響も大きいと考えられる旨を再三指摘しているが、2シーズン連続でいくつか同じ傾向が見られる点は非常に興味深い。特に、全体を通して、曲がり球は森、3球種以上ある投手の落ち球は若月との方が良い傾向があり、直球は投手によって要求する割合もその結果も大きく異なるという点が分かったことは大きな収穫だ。

しかし、'23シーズンと'24シーズンで投手陣容が大きく変わったため、同じバッテリーごとの分析はまだ断定しづらい部分が多い。次シーズン以降も分析を重ねることで、より興味深い傾向が見られることを期待したい。

また、'24シーズンは、一軍でも通用する守備を見せた福永、高卒新人ながら二軍で存在感を示した堀など、次世代の捕手が台頭を予感をさせるシーズンでもあった。貪欲に出場機会を狙い続けている石川も含め、'25シーズンの捕手争いにも注目したい。