【香港旅行記③-2】ダイヤモンドは砕けない

ダイヤモンドの墓場へ

先ほどの木造建築博物館から歩いて行ける場所に、今日の最後の予定、鑽石山(ダイヤモンドヒル)の鑽石山金塔墳場がある。現代では鑽石というのはダイヤモンドという意味なのだが、鑽という字には動詞としての「削る」とか「穴を開ける」という意味があるらしく、単に昔採石場だったことから、この名前が来ているようだ。(wikipedia「鑽石山」より)

でも、今や商業地区となっているこの場所にとっては、「ダイヤモンド」という豪華な響きが好都合なのだろう。英語ではDiamond Hillと呼ばれている。確かに格好いい。

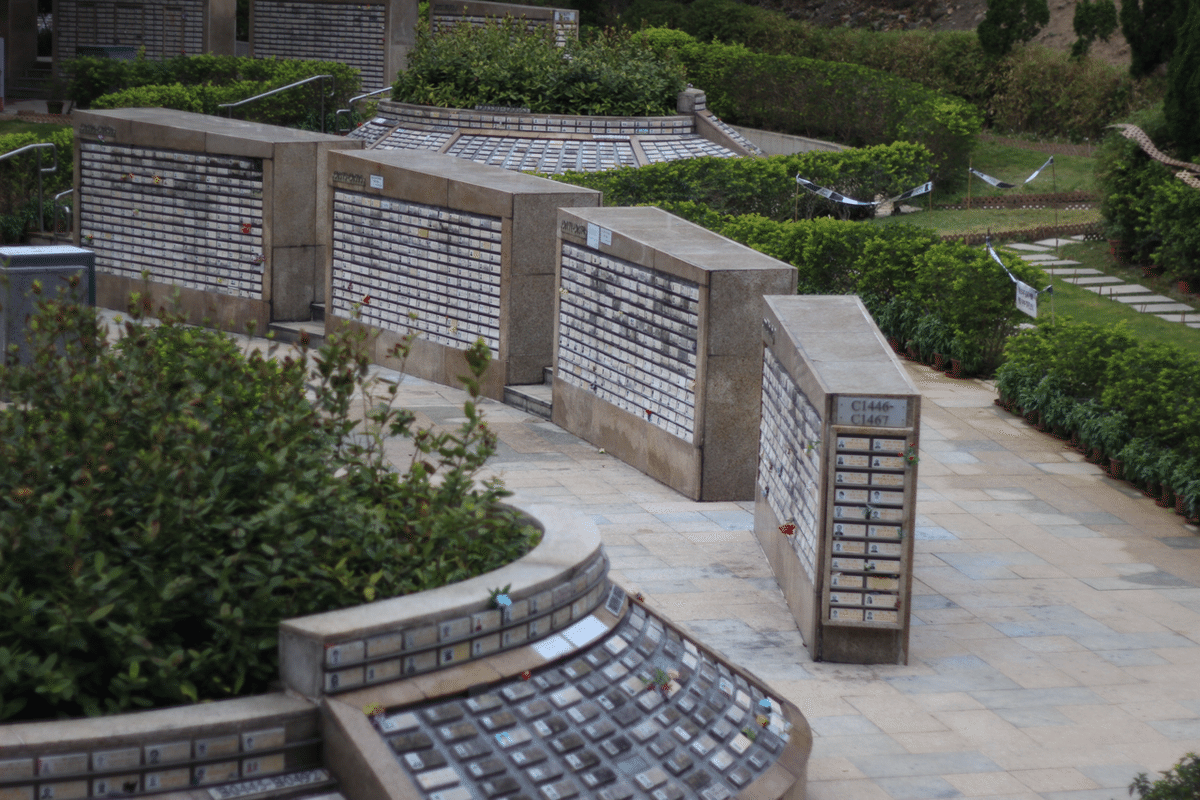

その名前の響きから、なんとなくワクワクしながら坂道を黙々と登っていくと、段々と商業めいたビルの割合が少なくなっていき、森のような場所がところどころ見え始める。駅やバス停に向かうであろう人々とすれ違いながら、更に歩みを進めると、突然視界が開けた。見渡す限りの大量の墓だ。

昨日の墓園(香港旅行記②-2参照)と比べると、大きな段がなく、無計画に建てられた墓たちが、肩を寄せ合うように立っている。昨日の場所を「墓園」と呼ぶならば、こちらは単に「墓場」と言ったほうが近いように思う。中国語名も「墳場」となっている。これが全て人の手で建てられたとは、とても考えられない。自然発生したかのように、地形に馴染んでいる。

散策とスケッチ

到着した時間が16時くらいだったのもあり、数多くの、清掃員のおじさんたちとすれ違った。お揃いの黄色いユニフォームに身を包み、箒やゴミ袋を携えて、楽しそうに雑談しながら帰宅していく。彼らからの、こんな時間に何処へいくのか?という目線を必死で無視しつつ、墓の中に分け入って行った。これだけの清掃員を雇うということは、まだ見捨てられていないし、そこそこの管理費もかけられていそうだ。

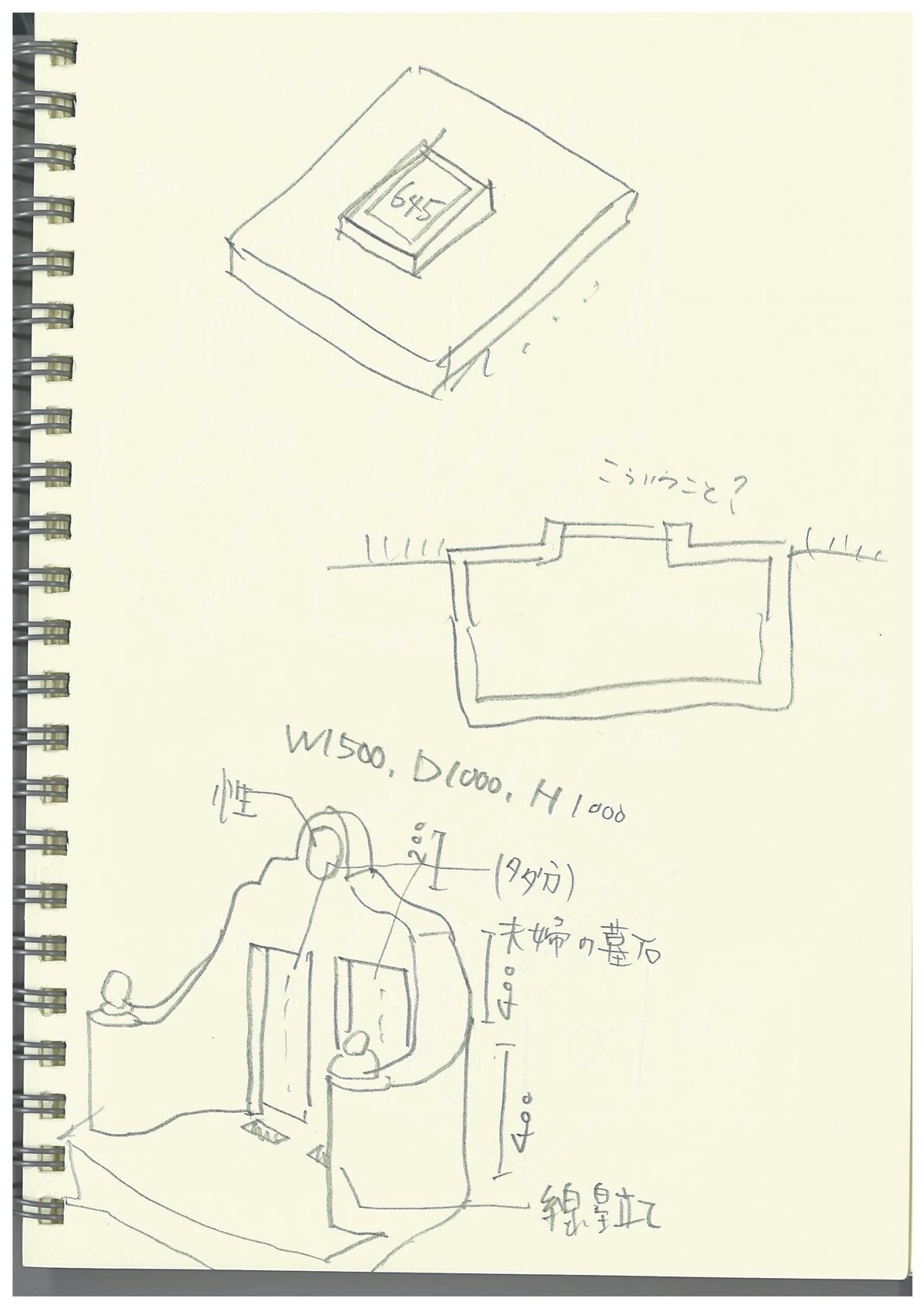

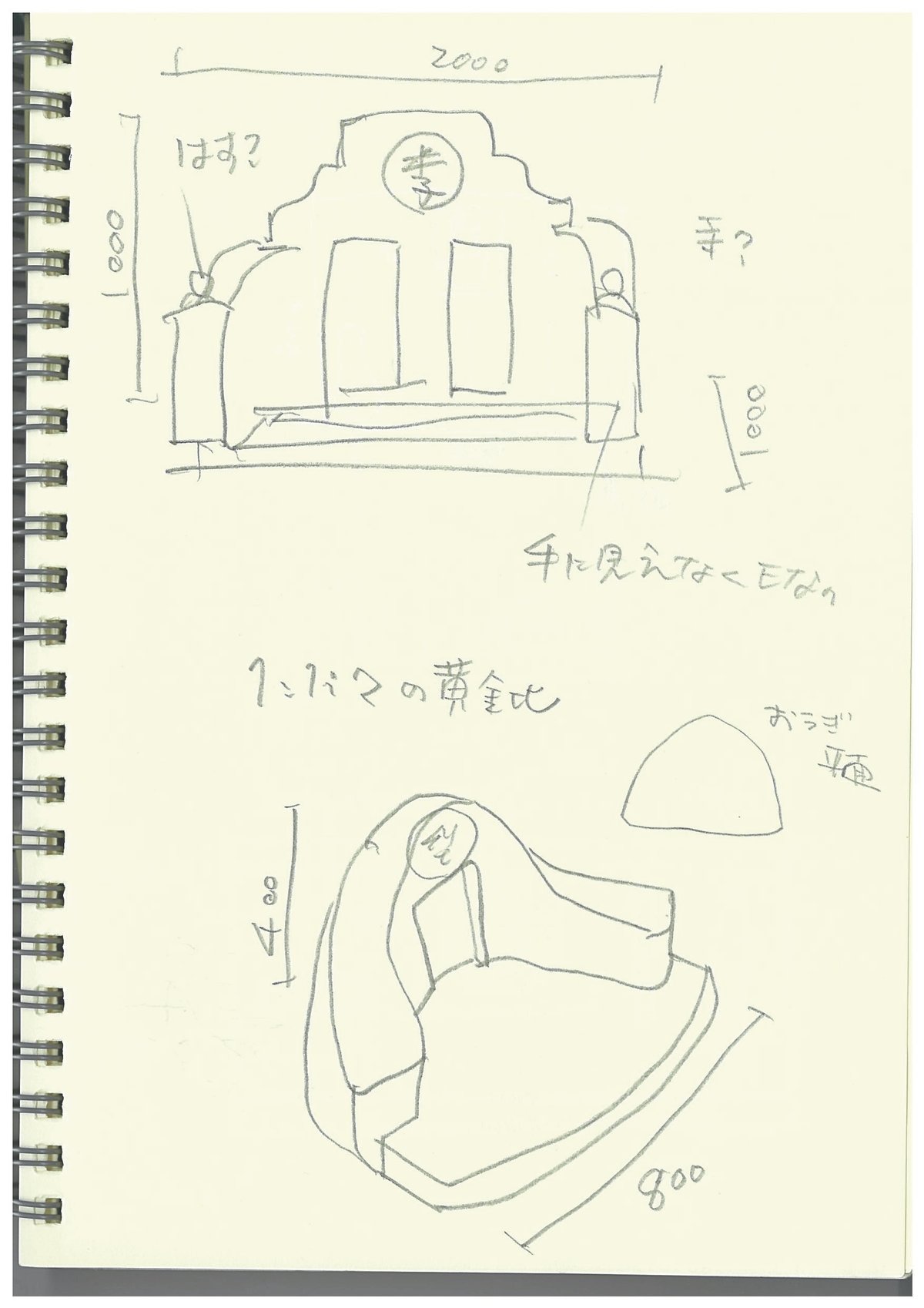

墓の形は、台湾で見た亀甲墓に似ている部分もあるが、後方の土葬部分がなく、よりシンプルだ。墓石に服を着せるようにモルタルを盛り、左右から手を伸ばして、人が立つ場所を作っている。サイズ自体は昨日のものよりもひと回り小さく、平均して、高さ/幅80cm、奥行き40cmくらいのものが多かった。

后土様のご加護を求めて

いくつかの墓には、メインの墓石の後ろに、形は似ているがミニチュアバージョンのものが、メインの墓を見守るように設置されていた。どれも「◯山 后土」(◯部分は、メインの墓石にある姓、林さんだったら林山 后土、劉さんだったら、劉山 后土)と書かれている。調べてみると、后土というのは、道教の神様の名前らしい。

后土について、少し調べてみることにした。

后土是中國神靈地祇(泛指所有大地上的自然神)的主神,統轄所有土地,其職能要高於西方神話的大地之母蓋亞、亦有別於印度神話中的難近母。后土下轄神州地祇、社稷、國社、山神、城隍、土地神等各級大地之神,既是原生的自然神,又是受人類香火的人文神,不僅統轄土地本身的自然存在(神州地祇、山神),也統轄與土地相關的概念,如領土(社稷)、宗教(社)、陰司公道(城隍)、民生管理(土地公、土地婆)等等。道場位於九華山。

后土は中国の神霊地祇(すべての大地の自然神を含む)の主神であり、すべての土地を統轄し、その職能は西洋神話の大地の母ガイアよりも高く、またインド神話のナンディニーとも異なります。后土は神州地祇、社稷、国社、山神、城隍、土地神など、あらゆるレベルの地神を統率しています。彼女は原生の自然神であり、また人間の信仰を受ける人文神でもあります。彼女は土地そのものの自然な存在(神州地祇、山神)だけでなく、土地に関連する概念(領土、宗教、冥府の公道、民生管理など)も統轄しています。その道場は九華山にあります。

これを読む限りだと、あらゆる土地系の神様の中でも、さらに一段高い場所にいる神様らしい。「あらゆるレベルの」地神を統率するというのは、どういう気分なのだろうか。治水のこと、防災のこと、航空のこと、といちいち分けて考えずに、その辺のことは全部、国土交通大臣に責任がある、みたいに考えることと一緒なのだろうか。まあとにかく、土地神界の最高責任者「后土」様にあやかろうとする石碑を、それはもう、大量に見かけた。ここは、后土を信仰していることから、「道教」を信仰した人々の墓場だと推測できる。

傷つけられた墓から見えてきたこと

ここでは多くの墓が、墓荒らしにあってしまったのか、墓石がなくなっていたり、壁の部分が砕けていたりと、痛ましい姿になっていた。ここまで大量の墓が壊れている光景を初めて見た。一般的な墓荒らしの目的として、「遺体と共に埋葬された金目の遺品を盗むこと」が挙げられるらしいが、ここでは土が掘られたようなあとは見られなかった。では、ただ墓を破壊するという悪戯だけが目的だったのだろうか。そのことに気づいて、何故か、より一層虚しい気持ちになる。

しかし皮肉ながら、墓の由来や構造に興味がある自分にとっては好都合であった。図解絵本で断面が描かれる乗り物のように、中が見えることで、墓の作り方や発展の仕方が手に取るように分かった。破壊された墓々(人々みたいに言うな)には悪いと思いつつ、カメラを片手に嬉々として歩き回ったことを、ここで一言謝っておきたい。

さて、まずは墓の素材である。壊れた部分を覗くと、黄色みがかった土が見える。さらによくみると、レンガ(赤レンガとモルタルレンガが混在)や石のような素材が挟まっている。そしてときには、コーラの瓶やゴミの類まで詰め込まれている。外見が良ければなんでも良いのだろうか。

ここから分かった墓の作り方は、レンガを用いて積み上げらた壁に、モルタルを混ぜた土を塗り込み、その外側に1cmほどの仕上げ(モルタル洗い出し加工)を施していること。この傾斜の山に、コンクリートを運ぶことは相当難しかったに違いない。ミキサー車というものが存在する今の時代でさえ、この奥地まで来ることはできない。ましてや、この墓場が作られた当時においては、さぞ困難を極めたことだろう。

つまり、簡単に持ち込める石か、その場の粘土を用いて作成できるレンガと、その土地の黄土(実際に土を少し掘り起こすと、黄色みがかっていた)を使うことで、この風景は作られているのだ。外で作られたあとに持ち込まれるモノは、中央の墓石くらいだろう。究極の地産地消墓場だと言える。現代から見ても、とても合理的で納得のいくやり方だ。土を掘らざるを得ないので、土地神様を怒らせないように必死になるのも理解できる。

いくら壊れても、直し続ければ良いのだ

その中でも、とびきり面白い墓を見つけた。その墓も、残念ながら(本当に思っているのか?)砕けていたのだが、断面を見てみると、最後に作られた仕上げの部分が、三度目に塗られた部分であったのだ。修復された履歴を持っている墓だ、それも2回も。

直し方は、元々の仕上げの外側に同じように土を盛り、その外側に仕上げを作るという、かなり荒っぽい方法だ。外側さえそれっぽければそれで良いという、1日目に見たノートのような、香港人の国民性をなんとなく感じさせる。

僕はこの光景を見て、残された人々が故人を思う気持ちが伝わってきて、ジーンと来てしまった。新しく墓を建てる方が簡単だろうに、このように作り直し続けるのは、半端な気持ちではできない。こういう気持ちは、どんな強大な暴力にも屈しないだろう、などというと大袈裟だろうか。ダイヤモンドヒルという名前と、この墓を目にして、『ジョジョの奇妙な冒険』第4部に登場する、「クレイジー・ダイヤモンド」という能力を思い出さずにはいられなかった。破壊された『物』や『エネルギー』を直す、優しい能力を持つ主人公。香港人の優しさを、こんなところから感じた旅人は、僕くらいじゃなかろうか。

僕は何故墓場を訪れるのか

香港にいるうちにSNSをやらないことに決めていたのだが、ここの景色が素晴らしすぎて、ちょうど連絡を撮っていた何人かの友達にこの墓場の写真を送ってしまった。なんとこの日は僕の誕生日で、誕生日おめでとう!とメッセージを送ってくれた数人に、今香港にいるよ〜と連絡を取っていたのだ。その内の一人の友達から、

「可能大部分的人會好奇你為什麼喜歡去墓園😂

(多くの人は、君がなんで墓園に行くのが好きなのか気になるんじゃないかな笑)」

というメッセージが届く。その友達にはこういう文章を書いていることを教えていなかったのだが、「多くの人」と聞いて、これを読んでくれている人を想像してしまった。そう言われてみると、自分でも何故こんなに墓場に惹かれるのか、ちゃんと考えてみたことがなかった。

お墓の良いところは、誰にも邪魔されないことだ。「死人に口無し」という諺が、そのままの意味で使える場所だ。人がそもそも少なくて、混雑する可能性がゼロに近く、僕に話しかけてくる人はまずいない。ましてや、流行りの音楽が聞こえてくることもない。順番を待ったり、予約や時間を気にしたり、他者に不快な思いをさせていないかなどと気を揉んだりする必要が全くない。あるとすれば、霊に気を遣うくらいだろうか。(「多くの人」にとっては、それが一番大きいのか)

もう一つは、単純に美しいと思っていることだ。例えば、棚田が広がる光景や、船が並ぶ漁港を見て、美しいと思う構造と全く一緒で、墓が広がる光景をとても美しいと感じるのだ。普通の人が作ったものが数多く集まる光景に、時間と情熱と生活を感じて、とても感動する。

また単に、「多くの人」が旅行での目的地に選択する場所ではないことも挙げられる。永沢という人の「人と同じものを見ていたら、人と同じ考え方しかできなくなる」という言葉を、日々思い出すようにしている。

以上3点が、現時点で考える、僕が墓場に惹かれる主な理由だ。

まとめ:土地と宗教と国民性が墓場の特徴を作る

昨日の墓園の結論でも書いたが、ここの墓場を見たことで、上の命題が確信に変わった。

①土地は、山の傾斜や、取れる素材に関わり、②宗教は具体的な墓の形や、ここでいう后土などとして現れる。③外側が良ければ良い、詰め込んでいけば良いという考え方は、国民性によるように思う。

つまり、黄土でできたこの山に、道教を信仰する、大らかな感覚を持っている香港人がこの墓場を建てなければ、このような風景ができることはなかっただろう。建築が形作られる過程と全く同じなのかもしれない。

ちなみにここでも、死者がまた積まれ始めていた。土地が足りなくなり高層が誕生する、これもまた、建築の歴史と同じだ。ただ、墓場はスクラップアンドビルドができない点で、違うかもしれない。

生者の街に戻る

墓場で見たものが面白すぎて、早くメモと日記をまとめたくて、興奮しっぱなしで街に戻った。泊まる予定だったホテルの近くに、女人街という繁華街があったので、そこを散策しながら飯を探した。良い感じの場所を見つけ、メニューと睨めっこしていると、暇そうな店員が近くに立ってプレッシャーをかけてくる。苦笑いで「等一下(ちょっと待ってね)」と言いながら、牛肉飯とスープのセットを頼むも、さらに他の店員から、「飲み物はいらない?」と聞かれる。15人くらいしか入れない店内に、3人もホールスタッフがいる。ホールに割り当てる人数を間違えていないか?と、お店の経営が心配になる。

ご飯はすぐに出てきた。心配せずとも、キッチンにも人がたんまりいるようだ。肉が柔らかいわ、スープの味がしっかりしているわで、すごく美味しかった。3人のホールスタッフは、店内有線放送の音楽に合わせて歌を歌ったり、客と雑談したりと、ずっと楽しそうであった。

今日もまた別のホテルへ。扉の前に貼ってある電話番号に電話をかけ、チェックインしたい旨を伝えると、どのホテルか?と聞かれる。いくつかのホテルを掛け持ちで経営しているのだろう。素晴らしい経営の才だが、窓口を分ける方法は思いつかなかったようだ。扉開けたから入って、と言われて電話を切ると、追加したLINEに沢山の支持が届く。脱出ゲームをやらされているようだ。

中にはカードでしか開かない扉があり、届いたLINEを必死で解読していると、中からお姉さんが出てきて、慣れた手つきで配電盤の扉の中に隠されたカードキーを出してくれた。優しい人がいるもんだな、と思っていたら、どうやらスタッフだったらしい。最初からその人がチェックインしてくれれば良くないか?というツッコミを必死で抑える。

そしていざ、カードに書かれた11番のカプセルを開けてみると、なんと中にはヨーロッパから来たであろう青年が寝ていて、僕が扉を開けたことに驚いて起きだした。びっくりしてすごい勢いで「sorry.」を連発したけれど、どう見てもここは11番である。ロビーに戻ってお姉さんに伝えたら、お姉さんもびっくり。二人してまたもや11番を開けに行く。どうやらお兄さんが間違えていたみたいだ。お兄さんが入る予定だった12番のカードキーを渡されて、解決した。毎度チェックインの難易度が高すぎないか…。やはり生きた人間と関わるとすごく疲れる。墓場に行く方がよっぽど気が楽だ。