#43 約一年ぶりにボリビア・ラパスへ戻る

2024年3月6日 miércoles

-

ボリビアに本当に戻ってきたのには、自分が一番びっくりしている。

JICAボランティア時に興した、障害者入居施設IDAIとの活動をどうにか発展させられないかと取り組んでいる関係で、リサーチにやってきたのだ。

ボリビア人の友人、ボリビア在住の日本人の友人たちにも、ほぼ連絡する暇もなく突如渡航を決め、1週間足らずの準備期間を経てやってきた。到着後も怒涛のスケジュールで動きまくっていたおかげで、現在体調ダウン。微熱は続くが(やはり酸素薄いからか回復に時間がかかる・・・)、手と頭はようやく動かせるようになったので、note更新。

今回は、成田(日本)−ヒューストン(アメリカ)−リマ(ペルー)−ラパス(ボリビア)のルート、計25時間ほどでボリビア着。あっというまに着いた感覚。

ラパスのエル・アルト空港(標高4000m超)では、JICAボランティアの後輩が迎えにきてくれており、ホッと安心。

タクシーでラパスの街へ降りていく風景もいつもと変わらず思ったよりも感動がない。車内で「汚い街やなー」とつぶやく私に「いきなり悪口っすか!?」と後輩。「いやいや、いい意味でな」という、彼とのこういうやりとりはちょっと懐かしかったり。

以前住んでいた家の奥にある部屋を貸してもらうことになっていた私は、日系人の大家、エリカさんとの再会を果たし、彼女は私が必要と伝えていた「コカ茶」(←高山病対策)「水」「トイレットペーパー」「Wi-Fi」(←これは工事の人が来なくて4−5日設置が遅れた。)の他に、酸素ボンベを用意してくれていた。気遣いが日本人。

荷物を解き、部屋づくり。以前自分の住んでいた部屋は、後輩の彼が使っており、他人の場所になった私の部屋を見て、自分の存在しなかった時間の経過を感じる。

さっそく散歩にロドリゲス市場へ。仲良くなったチョリータへチョリTを渡したく、あと、チャランゴの先生にもTシャツをプレゼント(する代わりにチャランゴのレッスンをしてもらい)たく出かける。

変わっていない風景が懐かしくもあり、まったくいつも通りな感じもあり、不思議。

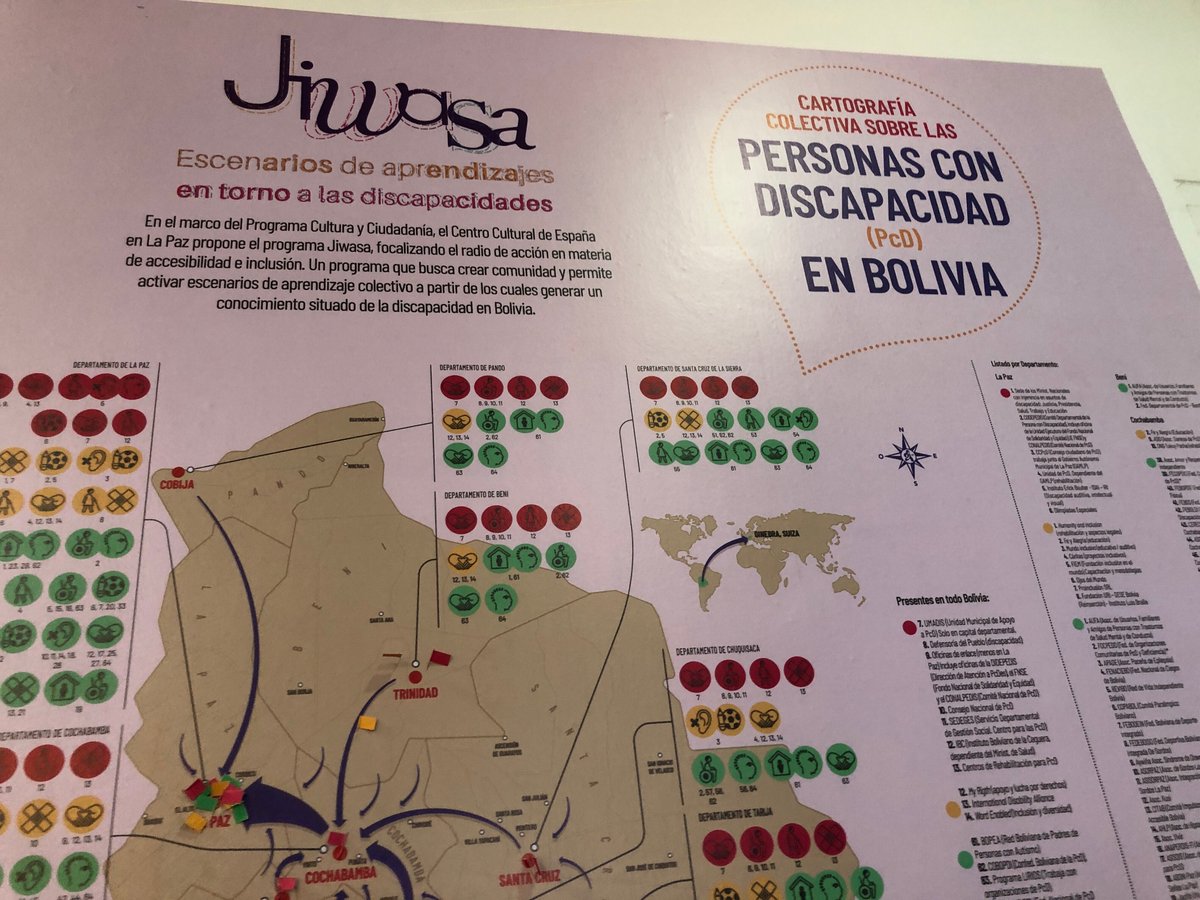

週末は高地に慣れつつ、ゆっくり過ごそうと、Centro Cultural de España en La Paz(スペイン文化センター)へ立ち寄ると、ちょうどボリビア国内の障害者支援のリサーチプロジェクトのような掲示物を発見。

私、ついてる!!

よく通っていたカフェで、チャルケ(リャマ肉のジャーキー)のサンドウィッチを食し、「ボリビアに戻った」感を噛み締める。

週が明けてJICA事務所へ訪問し、障害者支援に携わるボリビア人スタッフの女性と2時間ほど情報交換を行なって、現役ボランティアの人たちに会い、(え!!!と驚くみんな。しめしめ。)ちょっと話す。

次の日からは毎日、私の通っていた障害者入居施設IDAIや他の特別支援学校、当事者団体など、障害者教育、支援活動に携わる人たちへのヒアリングを開始。ボリビア人は基本、話すと長いので、午前と午後に2組がマックス、のスケジュールで実施。少し治安の悪いエル・アルトの支援学校へ訪問するときは若干ドキドキしながら。。

ありがたく、ほぼ毎日障害者に関わるいろんな立場の人に出会え、色々と話を聞く中で、私なりに見えてきた問題は以下。

①一番身近な「家族」が障害者の社会参加、成長を阻んでいるケースが多い

②医療診断が行き届いてなく乳児期に障害を放置した結果、重症化している

③父親が自身の子が障害を持っているとわかった時点で育児から離れ(または離婚し)、母親の負担が重くなる(=マチズモ)

④18歳で教育課程を終えると社会活動がなくなる。今ある仕事は、パン屋、軽作業(掃除・クリーニング)など。

障害を隠す意識がまだまだあり、家族の過保護や無関心で家から出さないケースも多くあり、そうすることで社会スキルは身に付かず、教育も受けられない、人間関係も広がらないという状況がある。

ボリビア人の「家族愛」の強さは以前から感じていたのだが、行きすぎた「愛」で守りたい気持ちが強く、安全な場所に囲い込んでいるというのは、裕福な家庭に顕著。

ある、自閉症を患う小学生の子供を持つお母さんと話をしていたとき、「お子さんがどのようになってほしいですか?」と聞くと「普通の子のように学位を取ってほしい」と答えた。本当に、学位を取ることがその子の幸せなのだろうか?ボリビアの権威主義的な考え方が見え隠れする気も。

ある総合校(障害者も通う)の心理学士の女性は「タイトルを取ったところで、それだけのことで意味がない。その先に活動できる場所がないと。」と言っていたのを思い出す。

第三者的に関わっている人たちが一番冷静に状況を見ている、と感じる。

ある当事者団体の代表で、自身も身体障害を患う女性は、障害者を家族から引き離し自立を促すようなこともしている。

この団体で働く重度の脳性麻痺の女性は、彼女との出会いで人生を、社会生活を楽しむことを覚えたのだそう。

そんな感じで、ざっと障害者を取り巻く全体像が見えたのは、現地に足を運んでよかったと思いながらも、簡単に解決できる問題でもないな、と実感。

最後に、

私の活動していたIDAIの入居者と、この活動を共にしていた私の生徒たちとの再会は、素直にうれしかった。施設の子が私のことを覚えてくれていたのもうれしかったけど、(「カスコー、ずっといなかったじゃないかー」と言われた。※私はアツコだが、一部のメンバーは私のことをカスコと呼ぶ。)施設内の仕事など手伝うようになっていたメンバーもいて、その成長を見ると、またうれしい。もはや母親の気持ち。

来週3月12日からは、昨年実施したIDAIでの活動の成果展示の第2弾が、私の生徒のディレクションのもと開催される。

そのオープニングに立ち会えることも、タイミング!というか、しみじみうれしい。

-

ATSUKINO(アツキーノ)

2006年〜日本でグラフィックデザイナーとして働いた後、2013年に渡英。スコットランドの The Glasgow School of Art で修士号(Communcation Design: Graphic Design)を取得。帰国後はアートディレクター、キュレーターとしてデザインディレクションとともに現代アートの展示企画制作なども行う。海外での生活、旅を通じて得られる新たな表現や人との出会いが次の可能性につながると信じて動く、旅するデザイナーでありアーティスト。南米のボリビア、ラパスにてJICAボランティア活動を終え、ボリビアの障害者×クリエイターのプロジェクトを興すべく可能性を模索中。

http://nakanoatsuko.com/

いいなと思ったら応援しよう!