スクラムの構造とそのメカニズム

昔、ラグビーを少しかじったことのある”あとう いつろう”と言います。

今はイチラグビーファンとして、いろんなカテゴリーのラグビーを見ながらのんびり過ごしています。どうぞよろしくお願いいたします。

スクラムって複雑、きっと皆さんそう思われていると思います。こないだJ-SPORTSで"一回もスクラムを組んだことなく引退する選手もいます"、なんて解説の方も言っているくらい専門性の高いポジションです。

そんなスクラムを、私自身が学生時代専攻していた土木工学をベースとしつつ、工学的に紐解き、スクラムが崩れるメカニズムや、強いスクラムを組むための練習方法等、あれこれまとめたことを公開していきたいと思います。

(少しコーチっぽいことを書くかもしれません。その際はご容赦ください。)

今日はその第1弾。基礎中の基礎です。覚えてほしいことはこれだけです。

スクラムは橋です。皆さんみたことがあるアーチでできた橋です。だけど人間が再現すると、きわめて不安定な橋になります。

アーチ橋と言えば山口県の錦帯橋や長崎県の眼鏡橋が有名ですね。皆さんの身近にもたくさんあると思います。

なぜスクラムはアーチ橋なのかを解説していきたいと思います。

アーチ橋の定義は以下の通りです。

<<アーチの荷重がかかり、その荷重と各部材の自重である下向きの力を、各部材の内部で圧縮の力に変換し、支点へ伝達する>>

難しいですね。橋を作るのにはたくさんの材料が必要です。では、長崎県の眼鏡橋をイメージしてください。材料は石です。ではどのような形になっているのでしょうか。

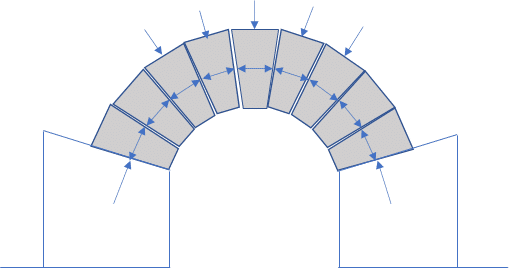

隙間を埋めるように詰め合わせ、外からかかる荷重を圧縮してお互いを支えあって地面からくる反力と釣り合うことでこの橋は成り立っています。写真を絵にしてみると以下の通りです。石の内部の矢印が圧縮力、白抜きの形と石の接点が支点になります。

これを単純に書いてみます。

上の図を、以下の図でフロントローのみで組み合っているところで表現してみます。

完全にアーチ橋ですね。

支点はつま先になります。

でも単純化すると、、、

○はヒンジポイント(ここでは、組み合ったところ、おしり、膝、足首)、△は固定された端部を表します。スクラムは非常に不安定な構造をしていることが分かります。

眼鏡橋の各部材にかかる力を見ると、フロントローの胴体、太腿、ふくらはぎ、つま先はかなりの荷重に耐えれないといけません。

石の橋とは違って人間は一体ですので、ヒンジポイントをどのように活用し、圧縮力をつま先に効率よく伝えるのかを考えなければなりません。(厳密にいうと、足の親指の間接もヒンジです。)

ここまではアーチ橋とスクラム(フロントロー)の比較を見て頂きました。

結局は、スクラムを組んだ直後にアーチの頂点(フロントローの組み合う点)にかかる外力を圧縮力に変換し、如何に効率的に地面に力を伝えるか、なんです。

さらに人間はヒンジを介しているので、力がいかように逃げることができるため、不安定な構造であることが見てわかると思います。

では、次回はこの不安定な構造を安定化させるためにはどうしたらよいのかを記載したいと思います。