第201夜 オリンパスらしいユニークさ

今夜の写眞機は、OLYMPUS OM101です。OM3桁機は、OMシリーズとはしたくないのが大半のOMファンだと思います。逆にOMだと思わなければ、かなり面白いカメラだと思います。

見た目AF機ですが、この前のOM707がAFの出来は悪いわ、ハネウェルは怖いわで、最初で最後となったため、707からAF機構を取っ払って、余っちゃったレンズを使って作ったのが101です。でも、こうして見ると格好良くないですか?

これに付いているレンズは35-70の3.5-4.5のズームです。

35-70の銘が入っているのがズーム環です。スカスカと動きます。

一応、OLYMPUS銘が入ってます。

でも、ZUIKOは入っていません。ここに書いてある様に「OLYMPUSレンズ」が正式名です。

グリップは、電池ボックスなのでやや大きめ、ロゴが主張しています。BACK LIGHTボタン、ライトが点くのではなく、「背景が明るい」シチューエーションで押すと、+1.5EV補正がかかります。

左側、OMシリーズに無かったレンズ着脱ボタン。OLYMPUS レンズはボディー側に着脱機構があります。なので、OMマウントなのに互換性がありません。

マニュアルアダブター2です。本体のみでは、なにも出来ないので、これを取り付ける事によりマニュアル設定が可能になります。絞りの最小がレンズ毎になっているとか、裏蓋を開けるレバーを塞いじゃったから、アダプターに開閉レバーが付いているあたりいかにもといった感じです。OM-10の呪いでしょうかw

上からみるとこんな感じです。ミノルタのα-9Xiっぽいですね。

左は電源スイッチ、PでAE、ADAPTERにしないと自由には操作できません。

右はちっちゃなカウンターとセルフのボタン。そして、件のPOWER FOCUSのダイアルがあります。

背面です。のっぺりとしていてツルツルですね。

POWER FOCUSのダイアルです。これをジーコジーコと回してピントを合わせます。レンズの駆動はモーターを介して行われており、速度感応型でダイアルを回す速度によって、レンズはより大きく動きます。今言うところのフライ・バイ・ワイヤというやつです。ダイヤル操作とレンズ駆動との間には微小なタイムラグが存在しますが、使っているうちになれます(人間優秀w)

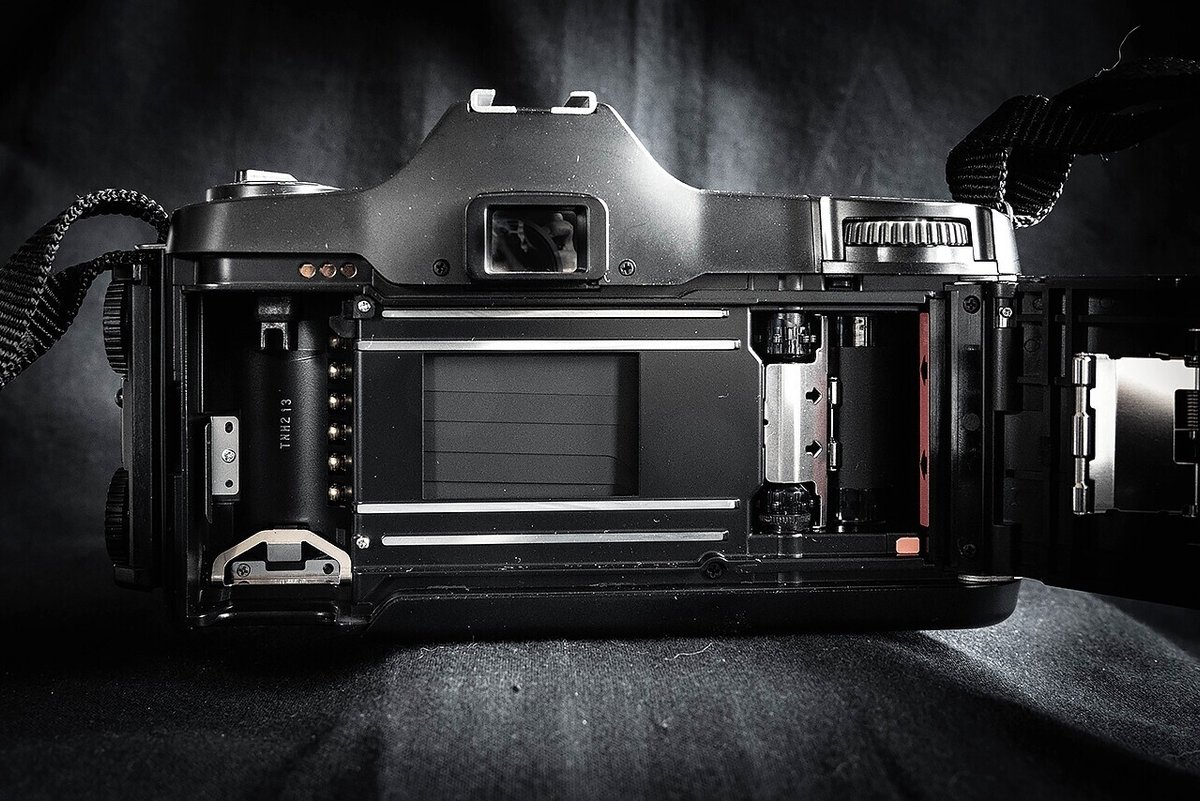

中はよくあるオートローディングの機構です。フィルムを入れて蓋をすれば即撮影可能です。

裏蓋はこんな感じです。

DX端子が付いているので感度設定は不要です。

底です。三脚穴周りの素材が溶けそうな感じですが、ミノルタと違ってまだ溶けてません。

グリップの中が電池ボックス、単4×4本です。コダックの電池入れていたら液漏れしましたが、早くに気がついたので無事です。

マニュアルアダブター2はこんな箱に入っています。

中身は、アダプターとマニュアルだけ

$20だったようですね。これだけあってどうするのでしょう、カメラには付いてるし、他には使い道がないのにw

αに振り回されて、やっつけで作ってた707の割を食った感がある101ですが、なにともOLYMPUSがたま~にやらかす変なカメラらしくて楽しいんですよね。これはこれで慣れたら普通に使えますしね。

そして、月日が流れ

この後、デジタルになってもαが立ち塞がる事になろうとは…