DaVinci ResolveでHDR動画を作成する

WindowsでDaVinci Resolve使ってHDR動画を作成する手順をまとめます。

2024-12-31追記

いろいろと下にごちゃごちゃと書いてますが、今となってはRCMのプリセットからHDR選ぶだけでもHDR動画は作成できるようになってきてます。特別なハードやカメラも不要です。まずは気軽に試してみるのもよいと思います。

※Amazonのアソシエイトとして、A-TAKは適格販売により収入を得ています。

はじめに

Blackmagic Design Pocket Cinema Camera 4Kで映像を撮ってHDR動画にしてYoutubeにアップするということを2021年頃から続けていて、過去に自分のブログにそのやり方をアップした記事をリファインした内容になります。

この記事で紹介するやり方で作成したHDR動画の作例はこんな感じです。光のリアリティがすごくないですか?

参考にさせていただいた動画

参考にさせていただいた動画を紹介したいと思います。

特にgenuine HDR colourさんには非常にお世話になりました…

あと、ブラックマジックデザインのサポートの方にもお世話になりました。

前提

この記事は以下の環境を前提に書いています。Macの人はごめんね(といってもWindows特有の部分はDeckLink周りぐらいかも)。

OS: Windows 11

NLE(動画編集ソフト): DaVinci Resolve Studio 18

カメラ: Blackmagic Design Pocket Cinema Camera(BMPCC4K)

DeckLink mini monitor 4K

今までWindowsの場合はHDR動画を作成する場合は、DaVinci ResolveからHDR表示をするために以下のボードが必須でした。

DeckLink mini monitor 4K

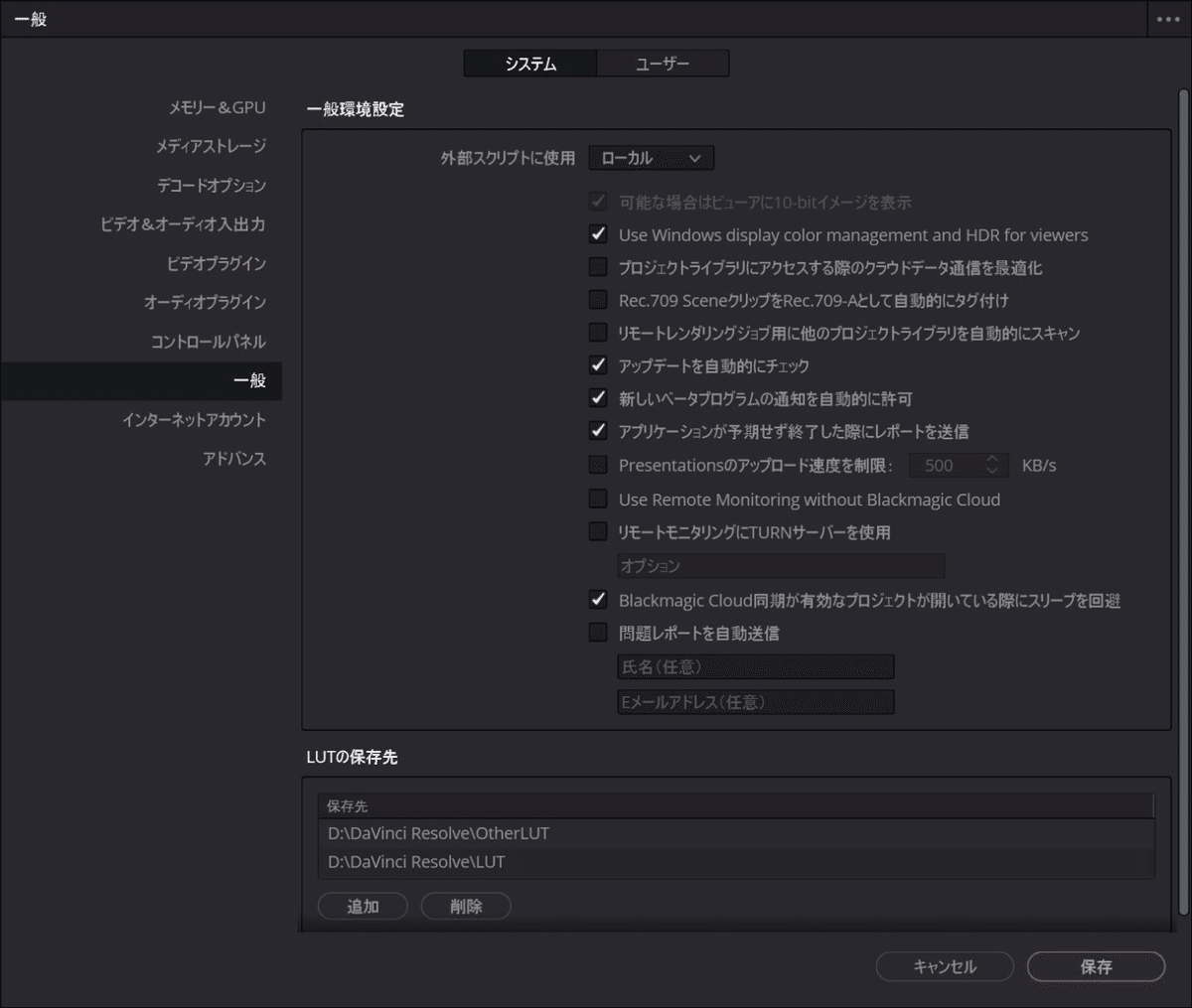

これがDaVinci Resolve 19 ベータ3から状況が変わりまして、環境設定の Use Windows display color management and HDR for viewers をチェックしてDaVinci Resolveを再起動するとHDR表示が出来るようになりました。

ただ、私の環境だと輝度が少し低く表示されるようで、DeckLinkでは1000nits表示されるデータでも760nitsぐらいで表示されてしまいます。

原因分かったら、またこちら更新しますね。

ちなみにDeckLinkはWindowsのカラーマネジメント(モニタに表示する色をコントロールするようなものです)を使わずに、直接DaVinci Resolveからモニタに映像を送り込む為のパーツです。プロの方はこれで映像をモニタに映してOSが介在しないナチュラルな状態の映像を見ながら、もしくはクライアントに見せて仕事をしているらしいですね。

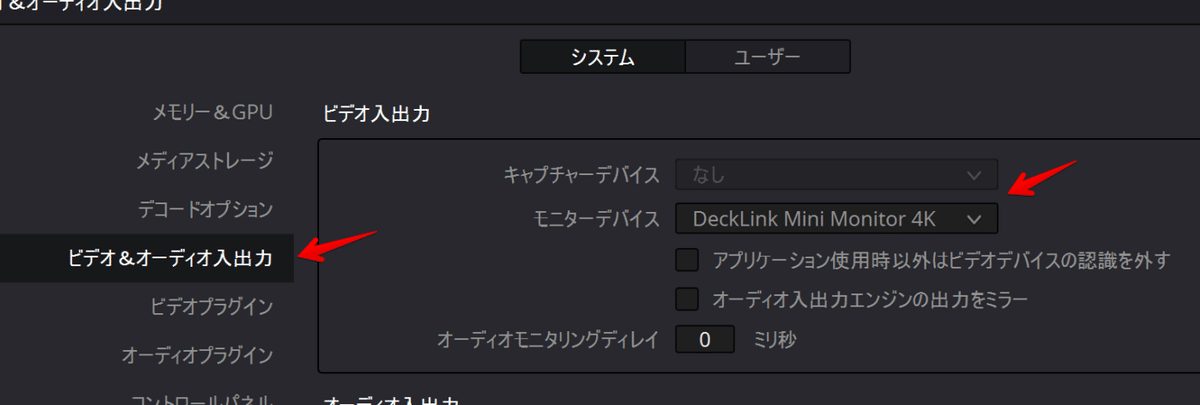

ちなみにDeckLink Mini Monitor 4KはBlackmagic Design のサポートページから Desktop Video をダウンロード・インストールし、DaVinci Resolveの環境設定 > システム > ビデオ&オーディオ出力 から モニターデバイス をDeckLink Mini Monitor 4K にすると使えます。

ただ、正直YoutubeにアップするのであればOSのカラーマネジメントを通した表示、つまりDaVinci Resolveのプレビューで確認するのがよいかなとは思います。

DeckLinkの表示が正だとは思うんですが、これだけ見て調整してしまうと結構、Windowsのカラーマネジメント通した時や他のデバイスで見たときに差がでるんですよね。

Studio版が必須?

今回マニュアル見ていて気づいたのですが、この後に出てくるHDMIにHDRメタデータを重畳(Enable HDR metadata) や HDMIメタデータの最大輝度 の設定は無償版では表示されず、有償のStudio版でしか設定できないようです。

しかし、前項記載のようにWindowsでもプレビュー画面でHDR表示ができるようになったので無償版でも問題なくなってきたかもしれません。

モニタの設定

DeckLinkの表示をするモニタの設定をHDRモードとかに切り替えておきます。輝度は最大にしておいた方がよいでしょう。

マスター設定

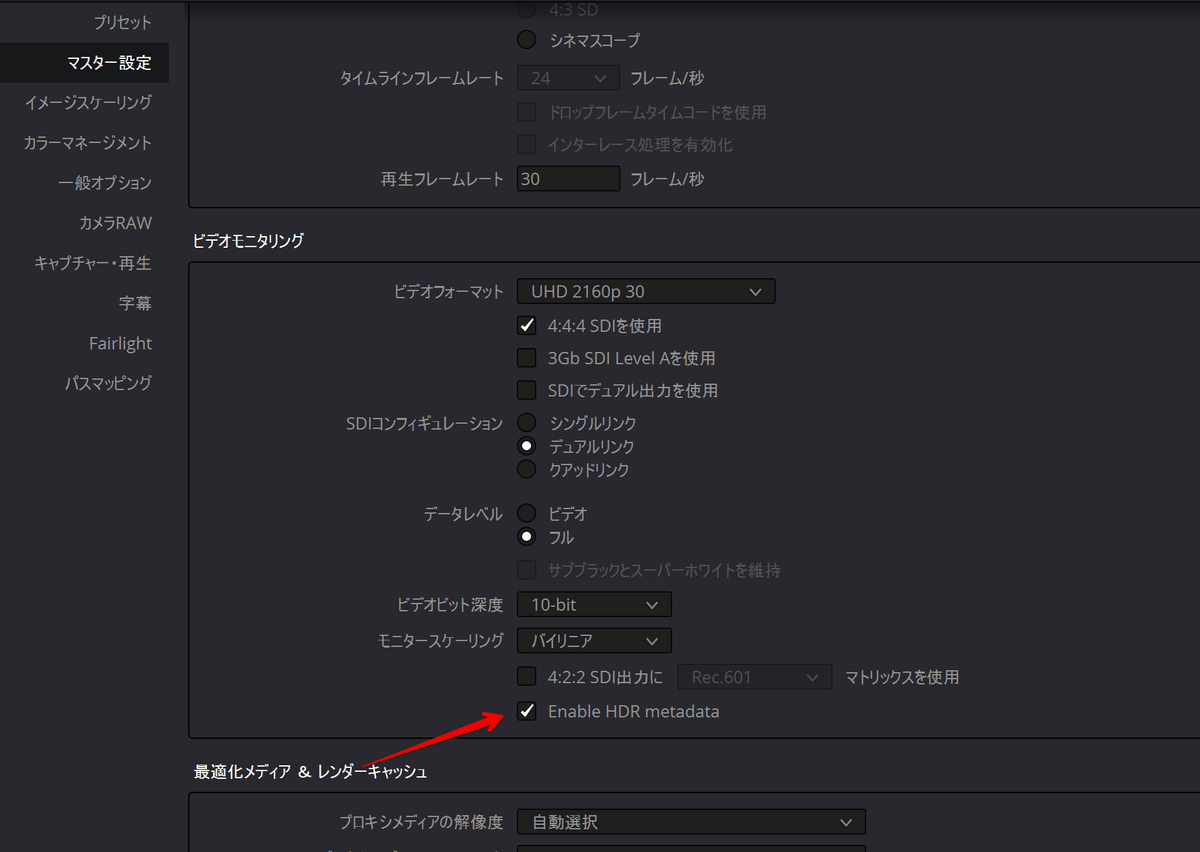

DeckLinkでHDRのプレビューを行う場合は、DaVinci Resolveのプロジェクト設定で マスター設定 の ビデオモニタリング の設定が必要です。

ビデオフォーマット は4K編集の場合は UHD 2160p 30 、データレベル は フル 、ビデオビット深度は10-bit、Enable HDR metadata をオンにします。

データレベルはモニタの設定に合わせます。「データ範囲」とか「RGB範囲」みたいな表記になってる事が多いかと思います。

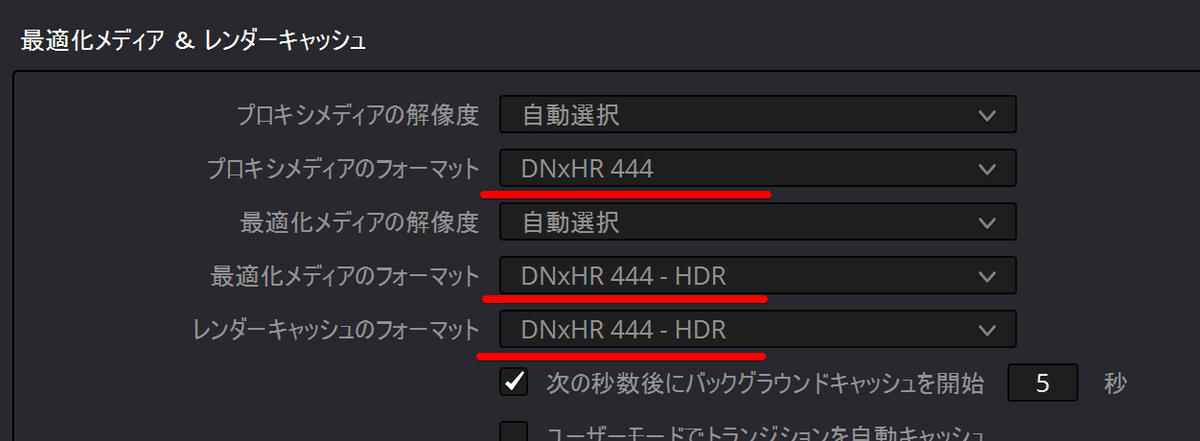

最適化メディア & レンダーキャッシュ もHDRに対応したフォーマットに変更しておきます。

カラーマネジメントの設定

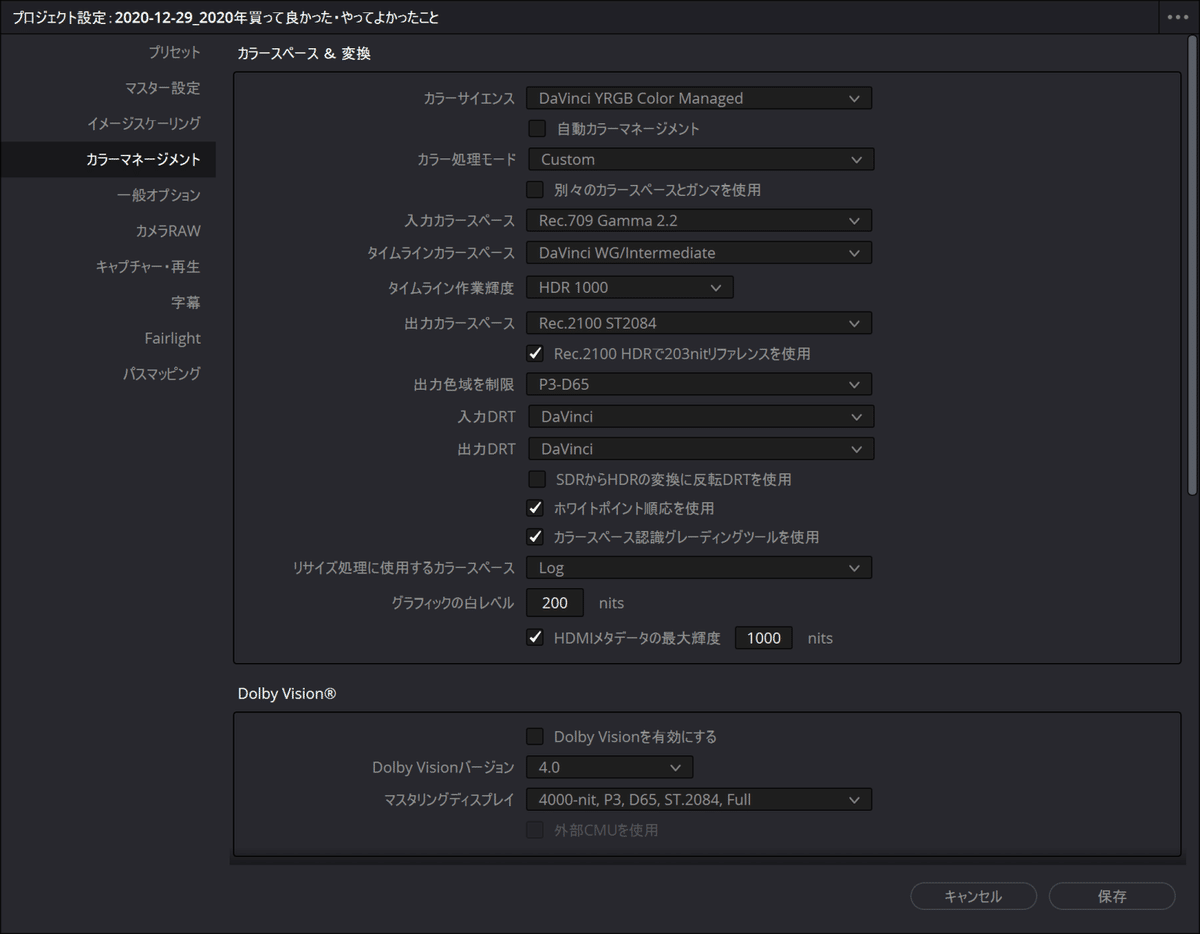

HDR動画として出力する上で、おそらくここが肝というのがDaVinci Resolveのプロジェクト設定にある カラーマネジメント の設定です。

ハッキリ言ってカラーマネジメント界隈は知識がいろいろ必要なので私も雰囲気でしか理解してません。分からない所は分かってないと書いていきます。DaVinci Resolve 17日本語版のマニュアルP.210 チャプター8 データレベル、カラーマネジメント、ACES には詳細な説明が書いてありますのでそちらも参照してください。

長いので最初に環境に依存して変更が必要そうな所を書いておきます。

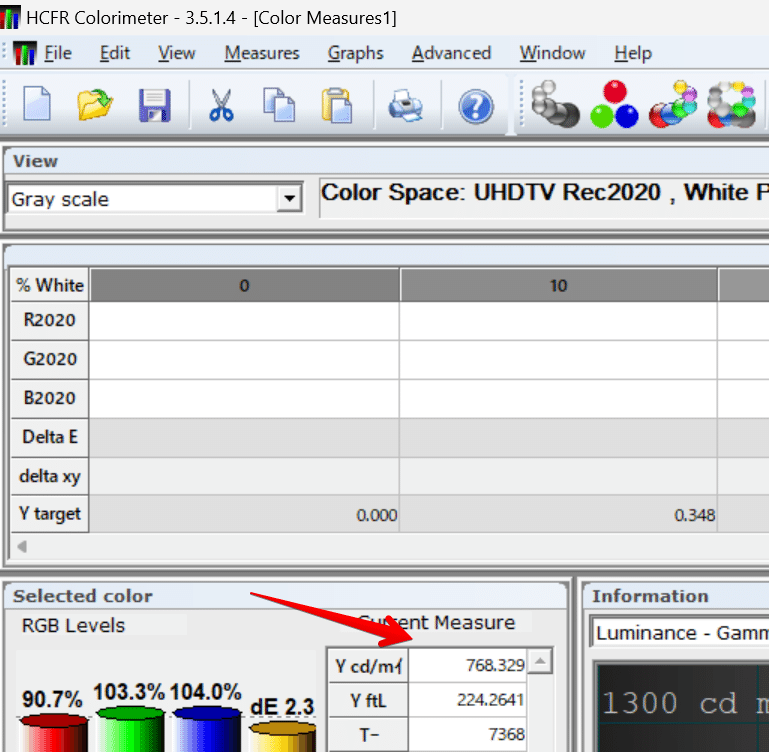

HDMIメタデータの最大輝度 設定は使用するディスプレイの仕様に合わせる(nitではなくcd/m2と記載されているものもあるが同じこと)

ここが合ってないとDeckLinkでの表示がやたら濃くなったりします。

他の項目は上の画像の通りやればだいたいOKなはずですが、他の項目についても自分の理解を書いていきます。正直わかってないけど、不都合があったのでこうした…というのが多いです。

カラーサイエンス は DaVinci YRGB Color Managed にします。別で DaVinci YRGBというのもありますが、これだと最初にカメラ毎のLUTやResolve FXのカラースペース変換をあてないとコントラストが低い映像になり編集もしづらいです。DaVinci YRGB Color Managed だとこのあたりを自動化できます。

カラー処理モード は Custom を指定して一つずつ設定していきます。DaVinci Resolveのバージョンが上がる度にプリセットが増えているのでもしかしたらYoutubeにアップするHDR動画作成にフィットするものがあるかもしれませんが、今回は使っていません。たぶん今はHDRとか選ぶだけでもいけるんじゃないかと思います。

入力カラースペース は撮影した動画ファイルのメタデータにカラースペース情報がない場合に適用されるものです。BMPCC4Kは撮影時に指定しているカラースペースがメタデータに含まれているのでここの設定は無視されます。JPEGなどを動画に挟み込む場合、JPEGにはカラースペースのメタデータがなくておかしな色になるので Rec.709 Gamma 2.2 にします。

タイムラインカラースペース は DaVinci WG/Intermediate にしています。HDR動画なのでRec.2100 ST2084でもよいのですが、マニュアルによると複数のカメラを混ぜたときにある程度うまいこと合わせてくれるらしいので最近はこれにしています。

タイムライン作業輝度 はよくわかってません。マニュアルによるとこの後の 入力DRT に関係してそうですが…。モニタがHDR1000対応なので一応それにしてます。

出力カラースペース は Rec.2100 ST2084 。HDRが定義されているRec.2100規格を選んでいる感じです。

Rec.2100 HDRで203nitリファレンスを使用 はオン。オンにするとSDR素材の白が203nitで表示されるようです。これをオフにするとSDR素材の白が100nitで表示されてグレーに見えます。Fusionタイトルはカラーページで輝度を自分で調整してもいいんですが、Fusionトランジションはカラーページに表示されないためこの手が使えずグレーっぽく見えます。そのため私はオンにしています。

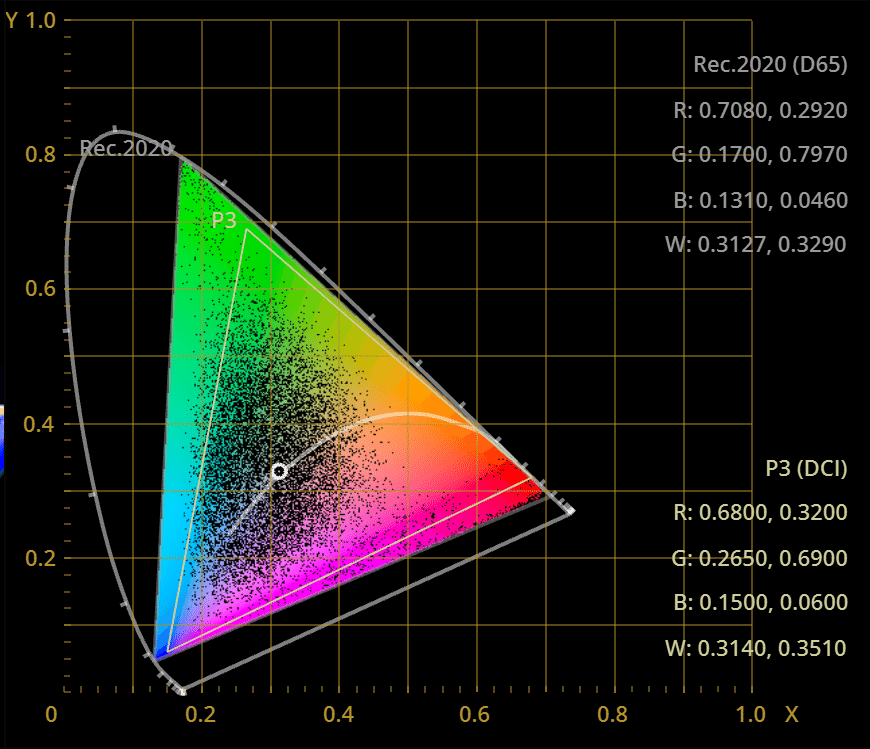

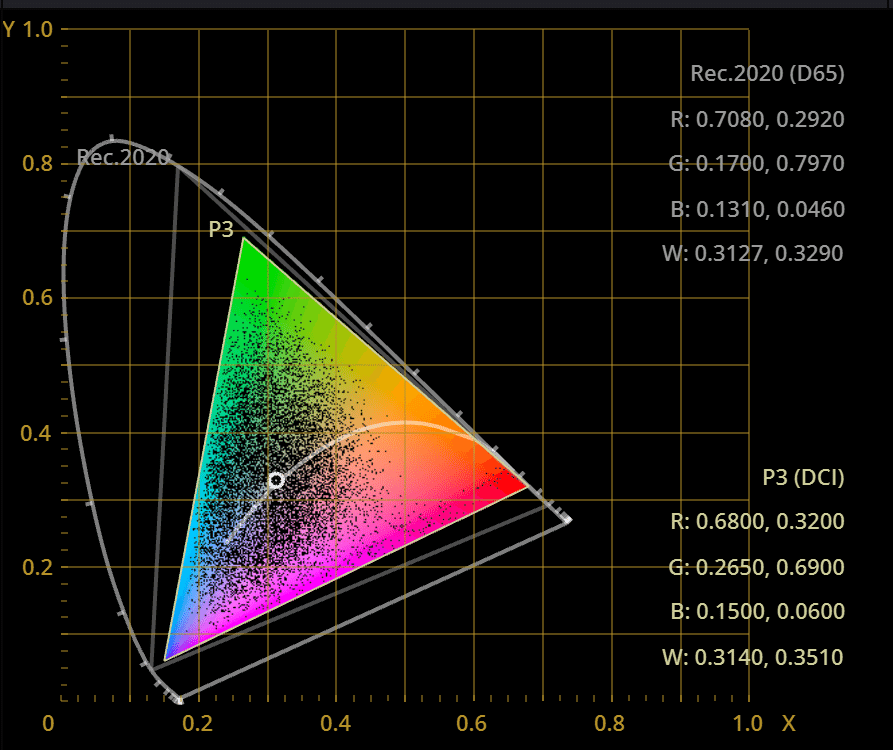

出力色域を制限 を P3-D65 に。Rec.2100で定義されているRec.2020の色域(ややこしい)すべてを表示できるモニタは現在存在しないらしく、Rec.2020より狭いP3-D65範囲内で調整した方が安全ということらしい(ブラックマジックデザインのサポートの方にアドバイスいただきました)。自分のモニタで表示できる以上の色域使ってグレーディングしても実際の色を自分で見てないわけだから、本当にその色域表示できるモニタで見たら変な色になってたりするかもよ、ということだと理解。ただ、これ実際に見る人の視聴環境に合わせるべきなんだろうな…。

入力DRT は DaVinci を指定。SDR素材をHDR編集用のタイムラインに入れた時にどう変換するかを指定するものと理解。なしだと最大明るい白は100nitsになる。DaVinciにすると程良く彩度や輝度を調整してHDR素材となるべくマッチするようにタイムラインに入れてくれる。ただ、ちょっと彩度が強くなりすぎて濃い味の映像になりがちな所はあるので、気に食わない場合は なし にして自分でパレードを見ながらプライマリホイールでリフト、ガンマ、ゲインを調整するか、彩度を維持 の設定を使って勝手に彩度が上がらないようにするのもありかも。

出力DRT はタイムラインカラースペースから出力カラースペースへの変換に使う物と理解。各設定は入力DRTと同じ。

SDRからHDRの変換に反転DRTを使用 はオフにしている。イマイチわかってないが、オンにするとInsta360をLogで撮影した素材を取り込んだときに空の色が異常に彩度アップする現象が見られたため。

ここら辺の設定は所詮どの状態をグレーディングのスタートにするかという所だけなので極端な話好みで良いと思うが、以前はこれがオフだとFusionタイトルを上に乗せたクリップで輝度を最大まであげることができない為オンにしていたが、最近追加されたRec.2100 HDRで203nitリファレンスを使用をオンにしていると、反転DRTに関係なく輝度を最大まで上げられるようになったので今後はオフで運用することにした。おかしかったらオンにしてみてください。ホワイトポイント順応を使用 はオン。理解していない。デフォルトのままだったと思う。

カラースペース認識グレーディングツールを使用 はオン。理解してないがマニュアル見る限りオンの方が便利そうなのでそうしている。

リサイズ処理に使用するカラースペース は Log 。理解していない。これもデフォルトのままなはず。マニュアル見る限りカラースペースを変換する際にどうするかの設定の様子。今回だとRec.709のSDR素材をRec.2100のタイムラインに取り込むときは変換が起きているはずだが、さっきのDRTとの違いがよくわからない…。

グラフィックの白レベルは200nits。理解していない。というのもここを変えるとFusionタイトルの輝度が変わりそうなものだが変化がないから。

少し下にある HDR10+を有効にする はオフでよい。

デリバーの設定

デリバーするときもいくつか設定が必要になる。

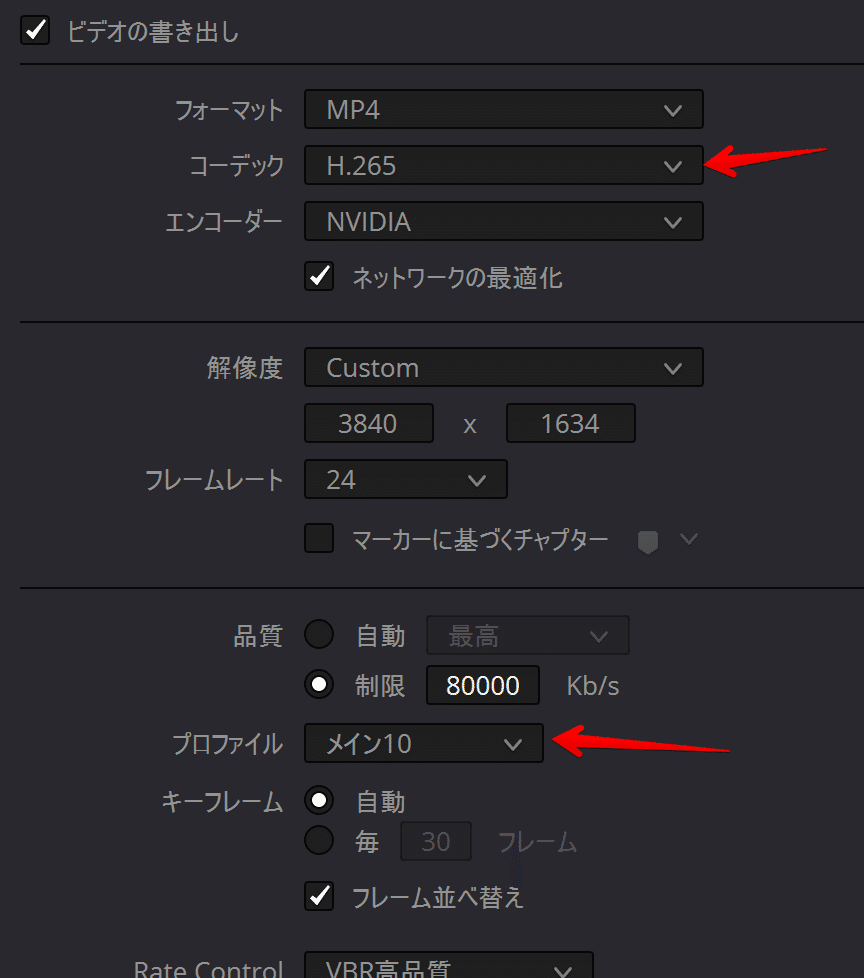

コーデック は H.265 を指定

ネットワークの最適化 はオンにしているがYoutube公開する際に必須かどうかは不明。ネット上に作成した動画を置いたときに全てダウンロード完了しなくても再生出来るようになるらしい。

品質 は最近では 自動 にしている。以前は 制限 の 80000 Kb/sにしていた。Youtubeの4K 60FPS HDR動画の推奨ビットレートが66-85Mbpsの為(30FPSだと44-56Mbps)。ただし二つを比べてみると画質の違いが分からない上に、24FPSタイムラインだとサイズが倍ぐらい違うので最近は 自動 の設定。

プロファイル は メイン10 を指定。10bitで書き出すために必要。

以上。これで書き出しすればHDR動画は作成できる。

Youtube用SDR変換LUTの添付

ここからはオプション。

ここ最近のYoutube側のHDRからSDR変換は優秀になってるので、もはやここの作業は不要かもしれません。

以下はYoutubeのSDR変換がイマイチだったときの記載です。

HDR動画をYoutubeにアップするとYoutube側でHDR表示できないデバイス向けにSDR動画が自動作成されるが、この変換が正直イマイチ。この変換処理を作成者側でコントロールするためのLUTを添付することが出来る。

LUTは一度作っておくと意外と他の動画でも使い回せる。自分は最初に作ったLUTをずっと使い回している。自分で作るのが面倒だと思ったら、次の項に私が作ったLUTを置いたので試しに使ってみても良いかも。うまくいかなかったらごめん、下記の手順で自分で作ってください。

新規にプロジェクト作るかHDRのプロジェクトをコピー。

カラーサイエンスを DaVinci YRGB にする。

タイムラインカラースペース は Rec.709 gamma 2.4

DeckLinkの映像を表示しているモニタ設定をR.709とかにする

カラーページでノード追加、 Open FX から カラースペース変換 を追加。

最初のノード(カラースペース変換の前のノード)を選択して、DeckLink Mini Monitor 4Kのプレビュー見ながら調整(SDRなのでWin版DaVinci Resolve内のタイムラインでもまともに表示できるので、そっちみながら調整でもよい)。

やることはカラコレ。SDRで綺麗に見えるように調整する。LUTは全体の色を調整する物なので、クオリファイアーやウィンドウによる部分的な調整をしてもLUTには反映されない。

クリップを右クリックして Generate LUT > 33 point cube を選びLUT書き出し。

作成したLUT

そのまま使えるかわからないけれども、自分が作成したHDR→SDR変換LUTは以下に置いておきます。

動画にLUTを組み込む

作成した動画に変換LUTを添付します。これはYoutubeにアップする動画に対して毎回やらないといけません。

以下からMKVToolNixというアプリをダウンロードします。

https://www.fosshub.com/MKVToolNix.html

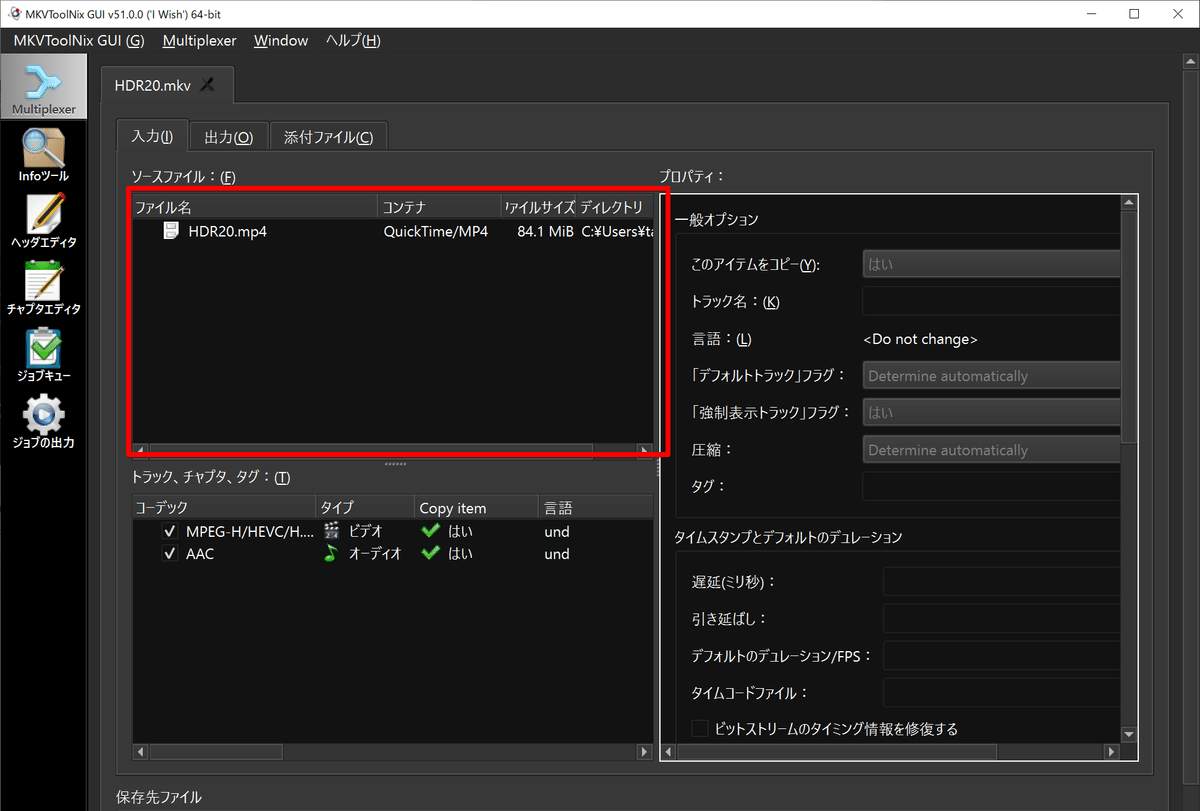

MKVToolnix起動して入力 タブの ソースファイル に動画ファイルをドロップ。

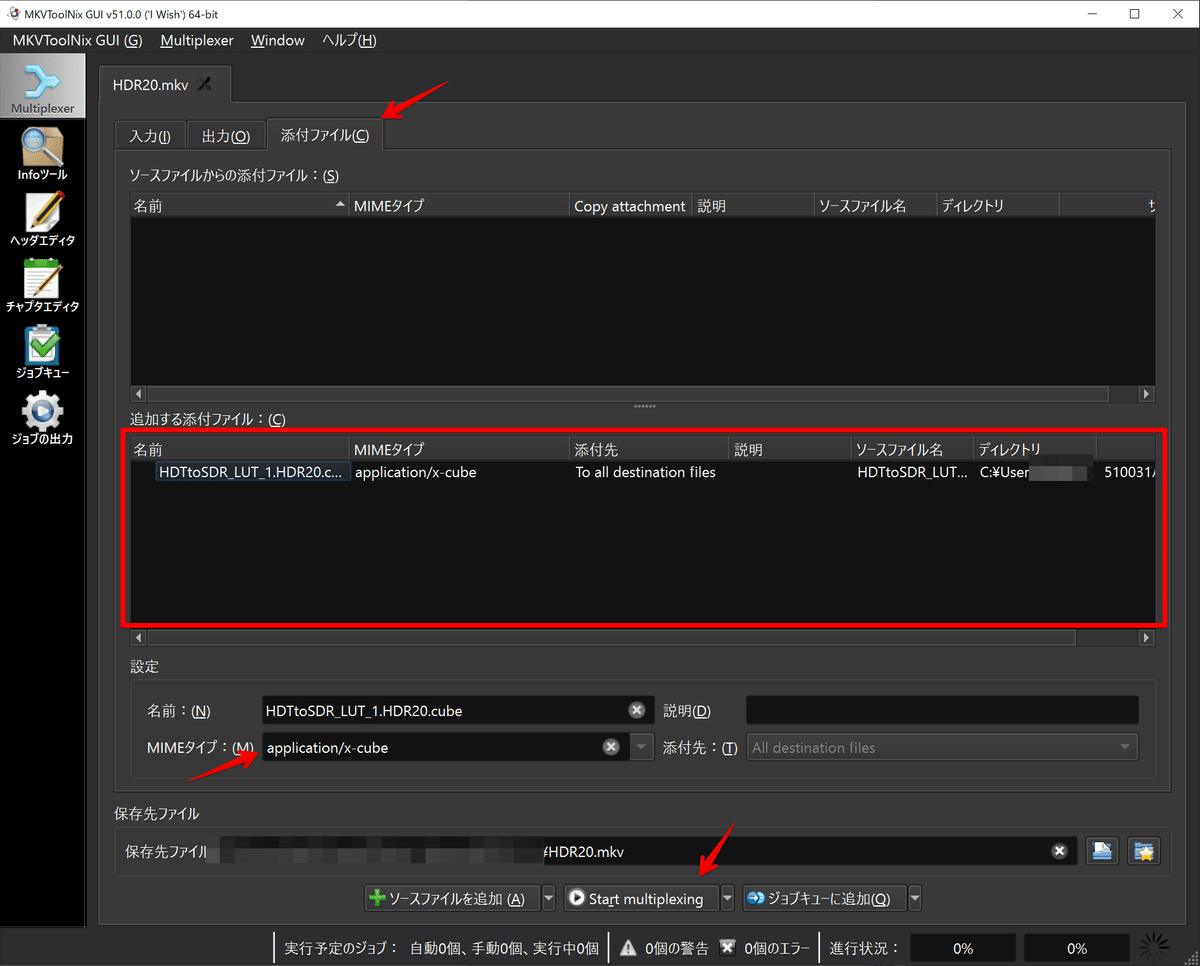

添付ファイル のタブの 追加する添付ファイル に出力したLUTをドロップ。

選択して下の MIMEタイプ に application/x-cube と入力。

保存先ファイルに結果の出力先を指定。

最後に Start multiplexing を実行。下の進行状況が100%になれば完了。処理は4K60FPSの20分の動画で1分かからないくらいです。保存先ファイルに指定した場所にmkvファイルができあがります。

うまく出来たら設定を保存しておくとよいです。次に別の動画を処理するときも楽になります。

Youtubeへアップロード

あとは作成したmkvファイルをYoutubeにアップロードするだけです。

HDR動画がYoutubeで観れるようになるまではかなり時間が掛かります。数秒の動画でも何十分単位ですし、数十分ともなると1日掛かる場合もあります。

まずは手順がうまくいってるかを確認する為に非常に短い動画で試すと良いと思います。

全部うまくいったら、プロジェクト設定やデリバーの設定はプリセット登録しておくと次回以降はそれを呼び出すだけで良くなります。

HDR動画はやはり楽しい

…改めて整理しなおすと、なかなかの工程で大変ですね。書いていて最後の方はしんどくなってきました(汗)

ただ、一度環境を作ってしまえば、毎回必要なのは最後のmkvファイルをつくるところだけですし、なにより実際HDR動画作成してみると10bitで階調綺麗ですし、光のきらめきも美しく表現出来るので「ハッ」とするような映像になりやすいです。

せっかくPocket Cinema Cameraのようにダイナミックレンジが広いカメラを使われているのであれば、是非HDR動画にも挑戦してみると、もっと映像作るのが楽しくなってくると思います。

一年半前にはじめてHDR動画を作成するに当たって色んな動画やTwitterでいろいろと教えていただきました。なんとなくで取り組んでみたら想像の数十倍難しくて、独力では確実にHDR動画作成に挫折していたと思います。

いろいろと教えていただいた皆様には感謝です。ありがとうございます。