新規事業における「探索型アライアンス」の戦術論

こんにちは、ビジネスデザイナーの渡邊です。私は、デジタルクリエイティブスタジオ「Sun*」という会社で、主に大企業向けの新規事業創出を支援しています。

今回は、新規事業を生み出そうと試行錯誤している、特に異業種とのアライアンスに取り組んでいるビジネスパーソンの皆さまに向けて、Sun*が支援を通じて蓄積してきたノウハウを共有したいと思います。私自身、アライアンス実現にあたって、教科書的な方法論にはない様々な障壁に何度も直面し、苦労してきた経験があります。

そうしたクライアント支援における試行錯誤や、Sun*メンバー及び外部パートナーの過去の企業での経験をヒアリングした内容から、アライアンスにおける知見を集約しました。こうした知見を、できるだけ「活きた」ノウハウとしてみなさんにお届けしたいと考えています。どうぞお役立ていただければ幸いです。

あなたは異業種と手を組んで新規事業をつくり上げられるか

2022年、ソニーとホンダがEVを中心とする新たなモビリティ事業を行う合弁会社「ソニー・ホンダモビリティ(SHM)」を設立しました。この提携は、単なるEVの共同開発にとどまらず、当初から「エンターテインメント×モビリティ」を軸とする新たな顧客体験価値創出を広範に模索していく姿勢が示されていました。

この当時、テスラやBYDをはじめとしたEV専業メーカーの台頭、Appleによる自動車領域進出の動向、さらに「クルマ=移動手段」から「モビリティ=サービスプラットフォーム」への概念拡張が起きる中で、既存自動車メーカーと異業種大手が手を組み、新価値を創造しようとする動きは大きな注目を集めていました。

一方で、提携当初から詳細なEVやモビリティサービスが具体化されていたかというとそのような発表はなく、1年ほどかけてブランドコンセプト「AFEELA」のプロトタイプが創出されるに至っています。

なかなかこの規模のアライアンスに関われている方は多くはないと思いますが、ソニー・ホンダモビリティのような大型アライアンスでも、戦略的提携発表から事業の具体化に期間が掛かるなか、私たちは、まったくの異業種が価値を差し出しあい、新たな事業を作りだそうとするとき、何から始めればよいのでしょうか?

世にない新たな価値創造をするためには異業種とのアライアンスは常に選択肢として存在していますし、それどころか、似たケイパビリティを持つ競合と差別化するためにはむしろ検討せざるを得ません。そのような環境で生き残るために、今回は異業種のアライアンスを進めるうえでの戦術論をまとめています。

アライアンス実現の要点は3つの"み"

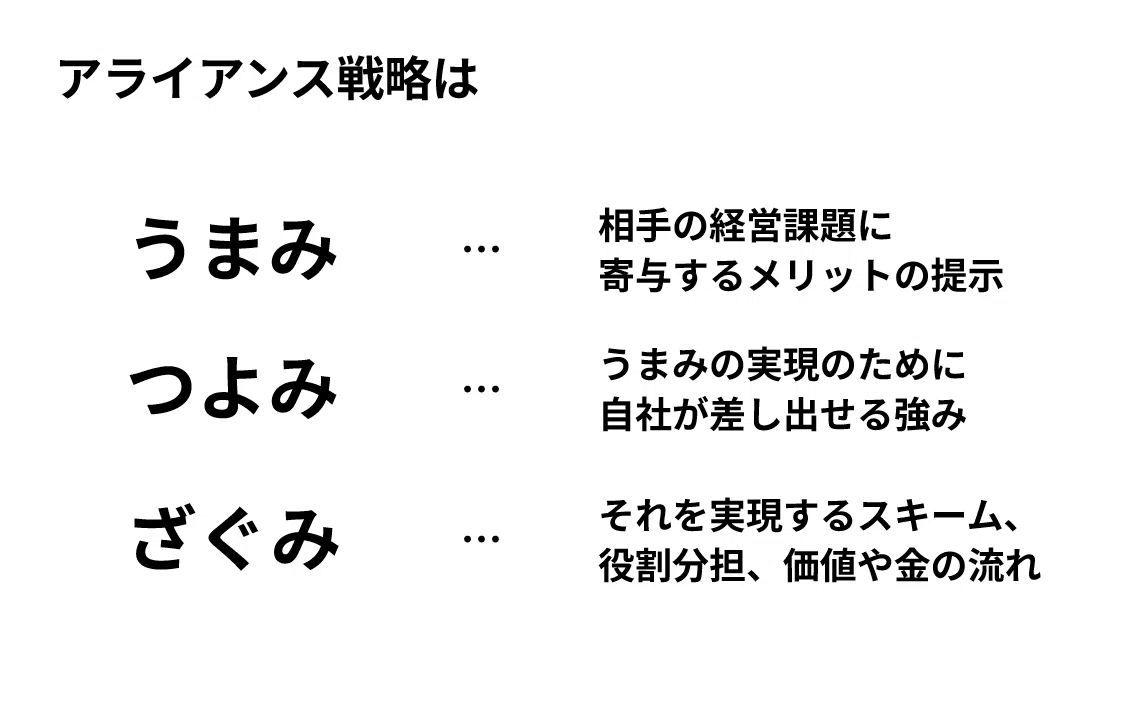

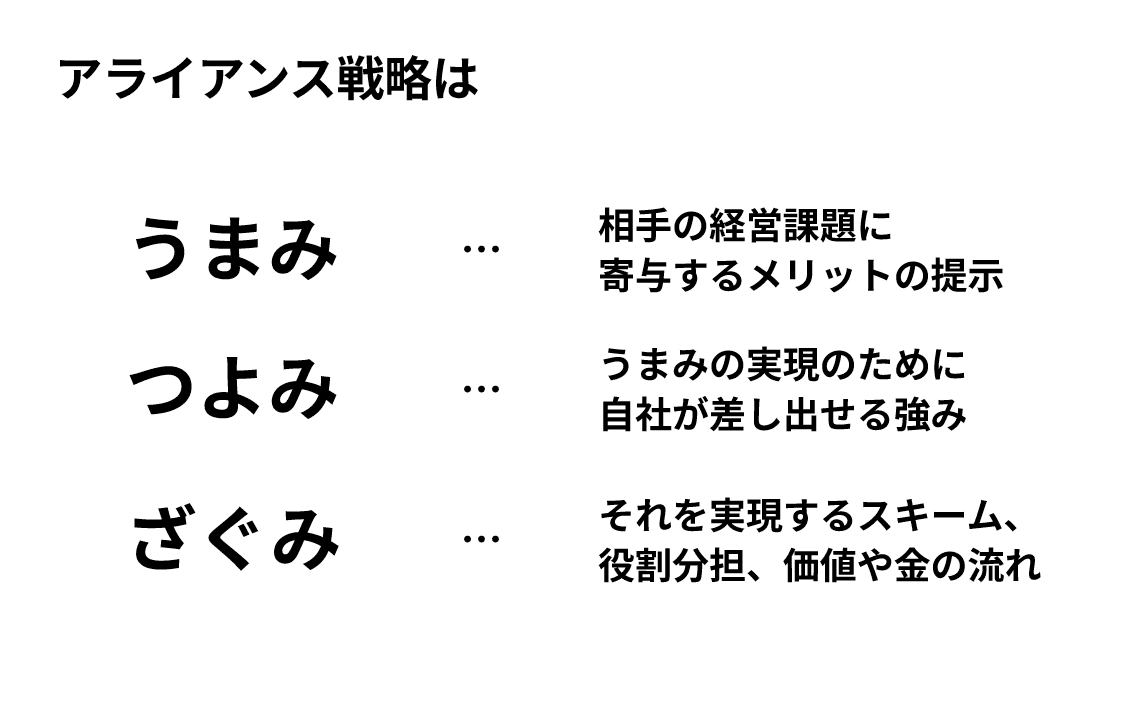

異業種アライアンスは新しいドメインへの進出を加速させる強力な武器ですが、「話し掛ければ何かは生まれる」という幻想に陥り、実りのないパートナーシップに時間とリソースを浪費する企業も少なくありません。新規事業担当者にとって重要なのは、自社の強みを生かし、相手にうまみを感じてもらい、双方に利益のある座組を作りあげることです。

すなわち、3つの"み"、「うまみ・つよみ・ざぐみ」を見出すことです。

通常の取引では「モノやサービス」と「カネ」の交換ですが、アライアンスでは「カネ」以外のできるだけ多くの価値の交換軸を出せる企業が、より大きな果実を得ることができます。

例えば、「カネ」の代わりに、販売網や顧客インサイト、ブランド、ノウハウ・知財などは当然のこと、人材交流や相互のトレーニング、カルチャーやマインドセットの浸透・学習、異なる知見を持つ専門家でブレストや実験の場を持つ、など相手の経営課題や目指すビジョンから逆算すると、あらゆる側面の価値を洗い出すことができます。

このように、相手の目線に立ち、そして多様な価値の軸を提示し、いかに価値の総和を広げるかが異業種とアライアンスする際の面白みの1つでしょう。

これらの要素を踏まえつつ、提携先を探し当て、協議を妥結するまでのステップを具体的に論じます。

どのように探索的アライアンスを実現するか?

基本スタンス:頭を使いながら、手足を動かす

アライアンス戦略は交渉ごとゆえの慎重さが求められる一方で、新規事業開発の観点では知見がない領域でいつまで考えていてもスピード感をもって立ち上げることができません。

提携候補との情報の非対称性ゆえに、協議の中で新しい検討材料が日々出てくるため、会話や情報収集に努めながら戦略を叩き直し続けることになります。

この図のように、"餅は餅屋"、新しいドメインでは相手の方がプロであることが多いです(当たり前ですが)。素直に事業コンセプトそのもの、もしくはドメイン選択から変更することも含めて叩き続けます。

このように、まさに走りながら考えなければならないのが新規事業におけるアライアンス戦略(=探索型アライアンス)だと考えています。

探索型のアライアンスでは4ステップをぐるぐる回す

このスタンスを前提に、4つのステップで進めます。①粗くても戦略を考え、②裏と表から情報を集め、③お声がけしながらうまみのある座組をつくり、④常に選択肢を比べ続ける。このサイクルをウォーターフォールではなく、並列かつ反復的に実行します。

ステップ1:教科書通りに戦略を設計する

何はともあれ、粗くても、アライアンス戦略の全体像の設計は最初に必要です。

こちらについては、あまりにも語ることが僭越な良書が存在しているので、そちらの紹介をするに留めます。

▼激烈に参考になる教科書

ただし、本記事で触れておくべき内容を、引用という形で紹介させていただきます。

「戦略目標から逆算して考える」「入手したい経営資源を具体的に特定する」「手段としてアライアンスが適切かを検討する」など重要なスタンスが書いてありますが、最も重要なのは「アライアンスとは手段である」ということです。

アライアンス締結は絶対必要でもなければ、それ自体が目的でもないことを心に留めておく必要があります。

相手から調達したい経営資源、自社が差し出せる経営資源なども、切り口が記載されているので上記書籍を参考にしながら整理してください。

例えば、上記書籍を参考に、調達したい経営資源、自社が差し出せる経営資源を下記のように整理することができます。

ただし、ここまでは自社の勝手な仮説にすぎないため、次以降のステップでWin-Winとなる提携内容をブラッシュアップします。

ステップ2:裏と表から情報を集める

公然とされている情報と、足を動かさないとわからない情報、両面から情報を集め、提携の実現性を高めます。この精度が提携候補が話に乗ってくれるかどうかの境目となります。

ロングリスト/ショートリストを作る

提携先候補をリストアップします。営業と同じで、断られても当たり前なので幅広に出しておきます。

資本提携、M&Aであればロングリスト→ショートリストとかなり慎重に調査・評価すべきですが、今回のような探索型の提携(とりわけ業務提携)であれば、ある程度の目星がついていれば声かけ始めながら追加していく進め方でもOKでしょう。

事前エキスパートインタビューをしておく

最初から声を掛けるより2~3人程度にエキスパートインタビューして、当該ドメインについて「ズブシロ(ずぶの素人)」と思われないように準備したり、事業の有望さの検証、懸念点や提携候補との協議での反応を予測しておけるとよいです。

▼ 事前エキスパートインタビューの観点

検討中コンセプトの有望さの確認

各事業者の経営課題・ニーズとの合致、サービス受容性の確認

推進上・実現するうえでの懸念・注意点の把握(受入可否、オペレーション懸念点、業界の反応・声を掛けるべきKOL)

当社と提携する理由の検証、他に当社と提携する理由の探索(強み・経営資源の魅力度の確認)

あらゆるチャネルで情報収集

一方、その提携候補の経営課題や、そこから発生する経営上のニーズが公開されていることは少ないため、デスクトップリサーチで得られるものはざっと調べつつ、足を使って収集にいくビズデブ的(もしくはフィクサー的)な動きが成功確率を高めます。

例えば以下のような情報源が使えます。

展示会:業界展示会に足を運び、提携候補企業のブースを訪問することで、公開情報では得られない事業戦略や課題感を直接把握できます。営業活動として展示会に出展しているため、担当者は比較的オープンに話してくれます。提携に繋がらずとも立ち話でエキスパートインタビューができ、かつ業界の最新動向を一目でわかるので、オススメです。

業界団体・協会:業界団体が出しているレポートや中央官庁への意見書によって、その団体に属する企業の凡その課題感やニーズを捉えることができます。また、協力的な団体であれば、直接、業界全体の動向や各社の取り組みについての情報を収集したり、協会を通じて各企業とのネットワークを構築することも可能です。

SNS/記事から個人を狙い撃ち:企業の問い合わせ窓口からではなく、個別の事業責任者や役員にアタックします。自社Webサイト、note、新聞・メディアなどで記事を公開している場合、そういった方は外部に対してオープンであると同時に、ご自身も新たなつながりを探している可能性があるので、対話に応じてくれる可能性が少し高くなります。自社のCRMはもちろん、Linkedinやfacebookなどを活用して、bynameでアタックします。

機縁:上記どのチャネルだったとしても、機縁で調べるのが一番低コストかつ有益な情報をもらいやすいです。社内に知見者がいたら最高ですが、自分/自社の知り合い、知り合いの知り合い、などの繋がりをできるだけ駆使しましょう。(しっかりSNSプロフィールの整備と、友だち登録をしておきましょう。そして常にNICEであることを忘れずに。)

言わずもがな、お声がけする前に、その会社のIRや最新記事、プレスリリースなどはある程度頭に入れておく必要があります。

ステップ3:「うまみ・強み・座組」をつくって協議を進める

リストに従って、断られることは当たり前に、あらゆるチャネルを使ってお声がけします。協議を続け、提携を実現させていくという視点では、「本気度を伝える」「できるだけ意思決定者に直プレゼンする」「対面してくれている担当者の立場や関心事に気を配る」「相手が社内で上げやすく準備する」など、法人営業と同じかそれ以上に、このあたりも様々手法があると思います。

ただ今回は、「どう話すか?」ではなく、「何を話すべきか?」に注目して論じてみます。

冒頭で記述した通りですが、協議にあたり、議論の流れに応じて柔軟にアライアンス内容を構築するために、押さえなければいけない要点は3つだけです。「相手の経営課題に貢献する"うまみ"」「それを提供するための自社の"強み"」「そこから導き出される"座組"」、これをどう作るか、です。これらを設計する力、協議によって引き出す力、交渉で妥結する力が求められます。

ステップ1で設計した仮説を、ステップ2で把握した経営課題をもとに、自社と提携するうまみがあるか、相手の立場に立って見直します。相手のうまみとなる経営資源(=直接的な利益、顧客基盤、人材、システム、財務基盤など)を最初からはっきり伝えられる準備をしておきます。

ただし、「うまみ」「強み」は初回から伝えるものの、相手の状況によって刺さったり刺さらなかったりするため、どのような「座組」かは決めきらずに、ともにつくる姿勢で話しかける方がよいと思います。もちろん相手によるので、手元には座組を描いた資料は用意しておきましょう。

なお、ヒト・モノ・カネ・情報・サービスのうち、「カネ」だけはある程度座組を検討しておくことをオススメします。ここが最も関心事が強く、自分が支払うのか、受け取るかによって、相手のスタンスがかなり変わります。

どちらがカネを払うかは「関心事(≒経営課題)」と「差し出す経営資源の強さ」に依存しています。

ステップ4:あらゆる選択肢を比べ続ける(自社開発は常に有力案)

声を掛けた後、途中、あらゆる選択肢を常に見直します。繰り返しますが、「アライアンスとは手段である」ので、交渉妥結は必須ではありません。常に自社調達の選択肢もありますし、逆に資本提携や買収のオプションもあります。ビジネス自体の撤退もありえます。

例えば下記のように、自社開発や市場取引の方がうまくいく可能性がないかと、常に比較します。

結局は会社間の取引であるため、相手側の思惑や意思決定に左右されます。提携を前提としたビジネスモデルの場合は、とりわけ初期仮説に固執せずに、どのような検討・検証のステータスだったとしてもピボットすることを厭わずにコトを進める必要があります。パイを広げる会話をし、様々な選択肢で提携の仕方を検討することを目指しましょう。

なお、提携が前提ではないからこそ、基本的には複数社並行で議論することが望ましいと思われます。

時間短縮にもなりますが、それ以上に、BATNA(交渉が妥結しなかったときの次善策)として他の提携先がないと、ズルズルと留保点を割った交渉や、弱気な検討を続けてしまうためです。相手には、複数社お声がけさせてもらっていることを最初に伝えたうえで、フェアに協議を開始しましょう。

結論:結局は「相手の関心事を探ること」が大事

交渉学の世界でも、「どちらの取り分を多くするか(分配型)」ではなく、「共にどうすればよりパイを広げられるか(統合型)」を目指す交渉においての基本は「相手の関心事を知ること」といわれています。

お互い企業ですから、自社が自分の事業の実現をしたいのと同じく、相手にも経営課題やその解決ニーズがあります。経験的には、満たしたい目的やその利害関係が一致しさえすれば、細かい議論をフラットに議論するテーブルについてくれることが多いです。

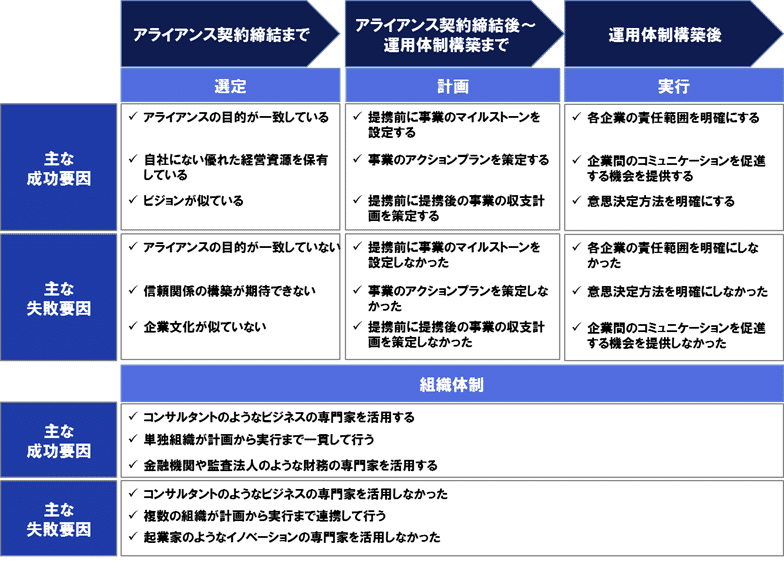

補足までですが、NTTデータの研究でも「目的の一致」が最重要とされています。やはり、双方が事業目的を果たすことができるか?という視点に立つことが重要といえます。

※下記の調査では、主な成功要因として「アライアンスの目的一致(45.1%)」、「自社にない優れた経営資源の保有(27.6%)」、「ビジョンの類似(22.8%)」といった点が挙げられています。

ここまで手法をご説明していますが、忘れてはいけないのは、1人の人間として相手(ご担当者も企業も)をリスペクトし、相手目線に立ち、素直で誠実に話すことです。これを忘れると、いかなる方法論やテクニックも通用しなくなります。(もちろん、言う必要のないことまでさらけ出す必要はありません。)

相手と自分がいかに様々な「カネ」以外の価値を差し出せるか、ということを楽しみましょう。

おわりに:探索的なアライアンスが組織にもたらすもの

ちなみに、両利き経営の文脈で、異業種との提携はこのように論じられています。

企業はみずからを、戦略的に「両利き」へ促しうる。その代表は、オープン・イノベーション戦略である。(中略)異業種とのアライアンスを通じて自社が持っていなかった知を学ぶことは、典型的な知の探索である。(中略)「探索型のアライアンス」「深化型のアライアンス」がどのように企業パフォーマンスに影響を与えるかについては、すでに多くの研究蓄積がある

DHBR 2024.01.15

異業種とのアライアンスによって「知の探索」がなされるとありますが、提携が実現しようがされまいが、相手との対話を通じてそのドメインのプロの知見を得られ、事業仮説がブラッシュアップされる点で、実際に組織自体の学習にもインパクトのある営みといえます。

失敗を恐れずに異業種とのアライアンスを探索することが、事業だけでなく組織そのものを強化してくれることでしょう。

今回の記事の但書

なお今回の記事の但書ですが、アライアンスは相手の企業規模(協業大好きな大企業/本業が忙しすぎるStartup)、業界順位(余裕ある1番手、追いつきたい2~3番手)、依存関係(5force的な外圧、力の差)、自分たちの事業のピボット可否の緩さなど、様々な要因でアプローチが変わります。今回は、「ある程度実現したい事業があり、狙っているアセットがある。でも他に有望な事業コンセプトがあれば検討したい。」というケースを想定しています。(即ち、目的問わず「私たち一緒に何かできないですか?」のパターンや、絶対に事業コンセプトは変えられないパターンは今回は除いています。)ご了承くださいませ。

今回、情報共有いただいた、Sun*メンバー、パートナーのみなさま、伴走させていただいたクライアントの皆様に御礼申し上げます。探索型のアライアンスを進める皆さんのお役に立てたら幸いです。

明日は同じくSun* ビジネスデザイナー、おかゆさんの「ビジネス視点で『ポケポケ』を徹底考察してみた」です、お楽しみに!(最高すぎるテーマ)

▼【検証編】アライアンスに行き詰まったときはこちら