えっ、マーケティング・ミックスってどういうこと?

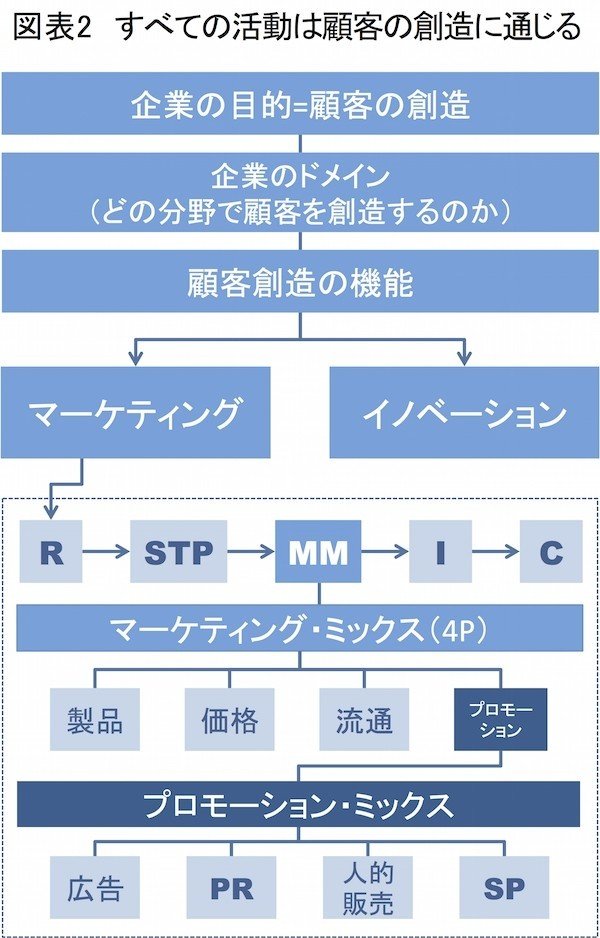

「いまさら聞けない、コトラーのマーケティング」では、マーケティングの基本手順として、コトラーが提唱する「R→STP→MM→I→C」という五つのステップを掲げました。

これは、

①調査(Research)

②セグメンテーション(Segmentation)/ターゲティング(Targeting)/ポジショニング(Positioning)

③マーケティング・ミックス(Marketing Mix)

④実施(Implementation)

⑤管理(Control)

がそれでした。

本記事では、この手順の第③ステップにあたる「マーケティング・ミックス」について解説したいと思います。

マーケティング・ミックスとは何のことか?

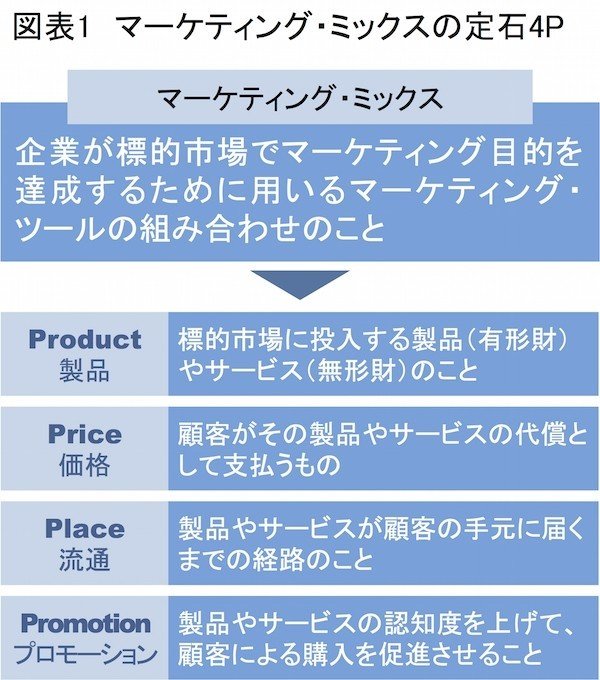

コトラーの言葉を借りると、マーケティング・ミックスとは

「企業が標的市場でマーケティング目的を達成するために用いるマーケティング・ツールの組み合わせのこと」

(『コトラーのマーケティング・マネジメント ミレニアム版』フィリップ・コトラー、ケビン・レーン・ケラー著、恩藏直人監修、月谷真紀訳、2001年、ピアソン・エデュケーション、P20~21)

を言います。とはいえ、少々わかりにくい定義なので、もう少々かみ砕いて解説しましょう。

マーケティングの基本手順では、まず調査を実施し、次にSTPを明らかにしました。すなわちSTPでは、まず市場全体を共通の特徴を持つ幾つかのグループにとりまとめます。これがセグメンテーションでした。

さらに、明らかになったセグメントの中から、自社にとって魅力度の高いセグメントを選択します。魅力度が高いとは、潜在的な需要が大きなセグメントであるとか、自社が持っている能力を充分に発揮できるセグメントなどのことです。こうしたセグメント明確化の作業がターゲティングです。

さらに、ターゲットが決まったら、ここにどのような製品やサービスを位置付けるかを考えます。極端に言うと、例えば高級路線でいくのか低価格路線でいくのか、といった方針の明確化です。これが最後のポジショニングでした。

以上の作業を終えることで、標的とする市場、そしていかなる製品やサービスでその市場を攻略するのか、そのラフ・スケッチが明らかになります。これらはいわばマーケティングの「戦略」に相当するでしょう。この戦略を具体化していくには、マーケティングの「戦術」が不可欠になります。

この戦術こそが、上記のマーケティング・ミックスの定義で見た「マーケティング・ツール」のことです。言い換えると、「標的市場を具体的に攻略するための戦術の組み合わせ」、これがマーケティング・ミックスというわけです。

では、具体的な「マーケティング・ツール=マーケティング戦術」としては、どのようなものがあるのか考えてみましょう。おそらく考え出すときりがないほどのツールを考案できるはずです。

マーケティング・ミックスの定石は「四つのP」

しかしながら、現代のマーケティング論では、こうした戦術を四つのグループに大分類するのが原則です。すなわち、「Product(製品)」「Price(価格)」「Place(流通)」「Promotion(プロモーション)」がそれです(図表1)。いずれも、頭文字にPがつくことから、これらを「マーケティングの4P」とか、単に「4P」と呼んでいます。

ちなみに、この4Pをマーケティング・ツールの定石として掲げたのはコトラーではなく、マーケティング学者ジェローム・マッカーシーです。では、マーケティングの4Pについて、順に解説することにしましょう。

①Product(製品)

最初の「Product(製品)」は、標的市場に投入する財(有形財)やサービス(無形財)のことです。STPのポジショニングでは、標的市場に対していかなる製品やサービスを位置付けるかを明らかにしました。これはいわば、製品やサービスの“仕様”を設定したにすぎません。この仕様に従って、具体的な製品やサービスを設計するのが、4Pの最初のPに相当する「製品」です。

ここでの製品設計は、単に機能面の設計に終始するわけではありません。ブランドやパッケージング、保証、アフターサービスなども含めた、トータルな企画が求められます。

②Price(価格)

次に「価格(Price)」の設定です。価格とは、顧客がその製品やサービスの代償として支払うものです。一般に価格の設定では、原価に利益を上乗せする方法がとられます。しかし近年、この手法では顧客満足度を高めることが難しくなってきました。これに対して問われているのが、まず顧客が欲しがる価格帯を設定し、その価格を実現するために、上記で設定した製品の質を落とさず原価削減を徹底的に追及する方向です。

この手法で著名なのがトヨタ自動車でしょう。売れる値段を設定し、これに対して徹底的に生産コストを抑えようとしたところに、いわゆるトヨタ生産方式が誕生するわけです。

③Place(流通)

続いて「流通(Place)」ですが、こちらは製品やサービスが顧客の手元に届くまでの経路のことを指します。例えば、製造業の場合、製品は卸を経て小売店から顧客に渡ります。そして、その間を物流が取り持ちます。これらは連鎖していて、いずれかが滞ると、顧客の手元に製品やサービスが届きにくくなり、結果、顧客満足の低下を招くことになります。

近年ではこうした観点から、企業が創造した価値が顧客に届くまでを供給連鎖(サプライ・チェーン)と捉え、効率的な価値提供にはサプライ・チェーン全体の効率化が不可欠と考えられています。

④Promotion(プロモーション)

4Pの最後はプロモーション(Promotion)です。このプロモーションには「促進政策」などの訳語が用いられることがありますが、要するに製品やサービスの認知度を上げて、購入を促進させるあらゆる活動を指します。

マーケティング・ミックスの定石が四つのグループに大別されていたように、プロモーションにも四つの大分類が存在します。すなわち、「広告」「パブリシティ(PR)」「人的販売」「セールス・プロモーション(SP)」がそれです。そして、これらを効果的に組み合わせることを「プロモーション・ミックス」と呼びます。

そこで見てもらいたいのが、図表2です。これは、企業の目的からプロモーション・ミックスまでを体系化したものです。このように図示すると、個々の企業活動は独立して存在するのではなく、「顧客の創造」という企業の根本目的を満足させるための諸機能であることがよくわかります。要するに、あらゆる企業活動は、最終的に顧客の創造へと集束されていくものなのです。

プロモーションを構成する広告、PR、人的販売、SP

ところで、4Pのプロモーションには、直接的・間接的に多くの人が携わります。そこで、プロモーション活動を構成する四つのグループについて、もう少し詳しく解説しておくことにしましょう。

①広告

最初は広告です。これは顧客に製品やサービスなどのメッセージを伝えるための活動です。より厳密に言うと「広告主が自らの名前を明示して、アイデアや商品、サービスその他を、人を介する以外の方法で、有料で告知すること」(米国マーケティング協会)です。

一方、メッセージを誰かに伝えようとすると、そのメッセージを載せる乗り物、いわゆる「媒体」が不可欠になります。媒体の最も身近な例は人間自身、すなわち口頭による宣伝やクチコミでしょう。しかしながら、「人を介する以外」と断り書きがあるので、口頭による宣伝やクチコミは広告には数えられないのが普通です(とはいえ、プロモーションにとってクチコミは非常に重要で、広告、PR、人的販売、SPに次ぐ第5の要素とも考えられています)。

そこでクローズアップされるのが「マス媒体」と「SP媒体」です。マス媒体とは「マス4媒体」とも呼ばれ、「新聞」「雑誌」「ラジオ」「テレビ」がこれに相当します。また、これら4媒体以外をSP媒体と呼びます。具体的には、屋外広告や交通広告、折り込み、DM、イベントなどです。

なお、近年では広告媒体としてのインターネットの存在が非常に大きくなってきています。売上高ではすでにラジオを上回る規模までに成長しました。したがって、インターネットも加えて「マス5媒体」と呼ばれることもあります。

②パブリシティ(PR)

パブリシティは、パブリック・リレーションズの略称で、PRや広報とも呼ばれます。企業が関係する様々な集団(顧客、取引先、株主、従業員、関係省庁など)と、良好な関係を維持するための諸活動です。

PR活動で最もオーソドックスなのは、プレス(報道)対策でしょう。これは、報道各社に対して、自社の活動や新製品、新サービスなどの情報を提供する活動です。そして、それら情報を報道各社が取り上げて、新聞や雑誌への掲載、ラジオやテレビでの報道を促すものです。この活動が功を奏すると、企業メッセージの伝達に用いる媒体を無料で利用できるというメリットがあります。

また、近年特に重視されているPR活動にIR(インベスター・リレーションズ)があります。これは、企業が株主や投資家に対し、投資判断に必要な情報を提供する活動全般のことを言います。もちろん、情報提供にあたっては、時期が適切であること、公平であること、継続して実行されることなどが不可欠になります。

従来、PRは広告活動の影に隠れて地味な存在というイメージがありました。しかし、企業が不祥事を起こした時など、適切なPRがなされなかったために企業イメージがさらに悪化するという事態が、近年あちこちで見られます。

また、顧客は広告よりもパブリシティを信頼する傾向にあります。したがって、マーケティング・ミックスの中でもPRの重要性は今後さらに高まるでしょう。

③人的販売

人的販売とは、販売員や営業スタッフによる販売活動のことを指します。この活動で重要になるのが、セールス・レップ(販売職員)の教育と育成、そしてセールス・フォース(販売部隊)の効果的な構築です。

セールス・レップの教育と育成では、コンピテンシー・マネジメントという手法が用いられます。これは、販売員や営業スタッフに必要な能力を明らかにし、ふさわしい人材を登用したり、その能力を高める教育プログラムを講じたりすることを指します。

また、セールス・フォースの構築では、チーム・セリングをいかに実行するかが重要になります。これは、個人プレーではなく、チーム全体で販売の向上を高めようとするもので、組織的販売とも呼ばれています。組織的販売には、部門横断的な組織や情報の共有化、標準的な販売プロセスなどの確立が不可欠になります。

④セールス・プロモーション(SP)

セールス・プロモーションは広告、PR、人的販売以外の、販売に関するあらゆる活動を指します。SPや販売促進と呼ばれることもあります。また、単にプロモーションと言った場合も、狭義にはSPのことを指すことがあります。

先にも若干ふれましたが、SPは交通広告や屋外広告、折り込み、イベントなど、マス媒体以外を駆使して実行する諸活動を指します。

近年では市場が細分化され、マス広告よりもきめ細やかな企業メッセージの伝達が求められています。こうした背景から、SPに対する注目が高まっています。しかし、困ったときのSP頼み、短期売上効果を狙ったSPなど、悪しき事例も見られるようになっています。

以上、細々と解説してきましたが、いずれの活動もマーケティング・ミックスの一部であり、標的市場への企業価値提供の一環として語られるべきものです。それらは決して独立して存在するものではありません。総合的なバランスを勘案することが、よりよいマーケティング・ミックスの立案につながります。

企業側から見た4P、市場側から見た4C

さらにもう一点、マーケティング・ミックスとの関わりで、どうしてもふれておかなければならないことがあります。「4C」についてです。

今回はマーケティングの4Pについて細かく見てきましたが、その内容を検討すると、いずれも企業側から標的市場や顧客を見る立場をとっているのが分かると思います。

一方、ドラッカーが指摘するように、マーケティングの使命は、顧客にぴったりと合う価値を提供してひとりでに売れるようにすることです。となると、マーケティング・ミックスを考える上でも、市場や顧客側からの発想が極めて重要になります。

そこで、近年では4Pに対して4Cの重要性が叫ばれるようになってきました。すなわち、「顧客ソリューション(Customer Solution)」「顧客コスト(Customer Cost)」「利便性(Convenience)」「コミュニケーション(Communication)」の四つです。そして、それぞれが4Pの「製品」「価格」「流通」「プロモーション」の対立概念となっています(図表3)。

つまり、企業側から見た製品やサービスは、顧客から見ると何らかの問題を解消するための手段であるわけです。また、製品やサービスの価格は、顧客にとってのコストに他なりません。さらに、流通は顧客側から見ると、価値を入手するための利便性です。そして、企業側から見たプロモーションは、顧客の側から見ると企業からのコミュニケーション活動に他なりません。

マーケティング・ミックスの基本は、あくまでも4Pです。しかしながら、詳細な戦術を組み立てるにあたっては、市場や顧客からの視点、すなわち4Cを忘れてはなりません。4Cの発想でマーケティング・ミックスを考えることが重要なのです。

マーケティング論に関する記事は以下からどうぞ。

・いまさら聞けない、コトラーのマーケティング

・進化し続ける「マーケティング3.0」とは?

・あの「キャズム」を飛び越える方法がわかった

・制約理論で生産性が向上するって本当?

・ボトム・オブ・ザ・ピラミッドってなに?

・アンビエント・マーケティングってどういうこと?