高校生発 ロールモデルをみつけよう!#22 靴職人 安藤文也さん

取材日 2024年6月8日

編集者 西内春満・鈴木桜子

南相馬市小高区の綺麗に澄んでいる小川のほとりにある一軒家。今回のロールモデルは、この一軒家で革靴を作っている靴職人の安藤文也さんです。

これまでの安藤さんの歩みと安藤さんのこだわりについて伺うなかで、安藤さんの中にある熱い想いが垣間見えました。

小高で靴づくりを始めるまでの軌跡

小高工業高校時代(現小高産業技術高校)の安藤さんは、ヴィンテージの革靴を履いて登校するほど革製品が大好きな学生でした。そんな安藤さんは高校卒業後に上京し美術学校に入学、その後は同校で教務補として勤務していました。

安藤さんが革靴作りの世界に興味を抱いたのは27歳のとき。何か手に職をつけて生きていきたいと思い、自分が好きな革製品に携わろうと決心しました。バッグや服など数ある革製品の中から革靴を選んだ理由は、作り方や内部の構造が全くイメージ出来なかったため、ひと際興味が湧いたからだそう。そんな未知の世界への強い好奇心が安藤さんの中にありました。

美術学校の教務補を退職し、28歳の安藤さんは革靴の専門学校に入学します。気の遠くなるような沢山の工程を経て、初めて1足の革靴を作り上げ、履いたときに大きな感動を覚えたとの安藤さん。それから、1年間でなんと7足もの革靴を作ったとさらっと話されましたが、革靴作りの勉強が始まって1年程しか経っていないことを考えると靴づくりへの熱量の高さが伺えます。作った7足のうち2足は友人にプレゼントしたそうですが、足を計測して作っていなかったため、友人の足には合わなかったそうです。。この経験が、どんなに丁寧に作った靴でも履き心地が悪ければ履いてもらえないという靴としての本質を知るきっかけとなったといいます。

専門学校を卒業した翌年、ロンドンで靴づくりの世界大会が開催されることを知り、出品を決めた安藤さん。結果は5位。自分の腕を試したかったと応募の理由を話してくれました。世界大会5位はとてもすごいことだと私たちは思っていましたが、安藤さんは悔しさを感じたとのことです。ロンドンからの中継で始めに上位3名の発表が行われました。その時点で自分の名前が呼ばれなかったので視聴するのを中断したほどに自分の未熟さを感じたと言います。その翌日に友人経由で自分の順位を知りました。良い意味で鼻をへし折られたとおっしゃる安藤さんはその後、東京にあるオーダーメイドの会社に入社します。

そうして靴業界に身をおいているなか、東北に手縫い靴をつくる工房が殆ど無いということが気になっていて、いつか故郷で靴づくりが出来たら面白いかなという気持ちがあったそう。

小高で靴づくりを始めることになった大きなきっかけは、帰省中に小高ワーカーズベースが運営する小高パイオニアヴィレッジ内のガラス工房のアトリエiriserに行ったときのこと。小高ワーカーズベースの方と話が弾み、身の振り方を考えていることを話したら、起業型地域おこし協力隊について紹介がありました。その後、自身でも協力隊について調べ、先に移住した先輩方の活躍も知り、魅力的な制度だなと思い応募を決めました。

2022年10月、ついに南相馬市の起業型地域おこし協力隊としてUターンした安藤さん。その後、小高区役所の地域振興課から空き家を紹介してもらい、2023年11月に本格的に南相馬市での靴の受注を開始しました

靴が完成するまで

完全オーダーメイドである安藤さんの靴づくりは、お客さんとの打ち合わせでデザインや素材を決めるところから始まります。この最初のコミュニケーションはとても大切にしていると話す安藤さん。安藤さんの靴づくりの過程にはどのようなこだわりがあるのでしょうか。

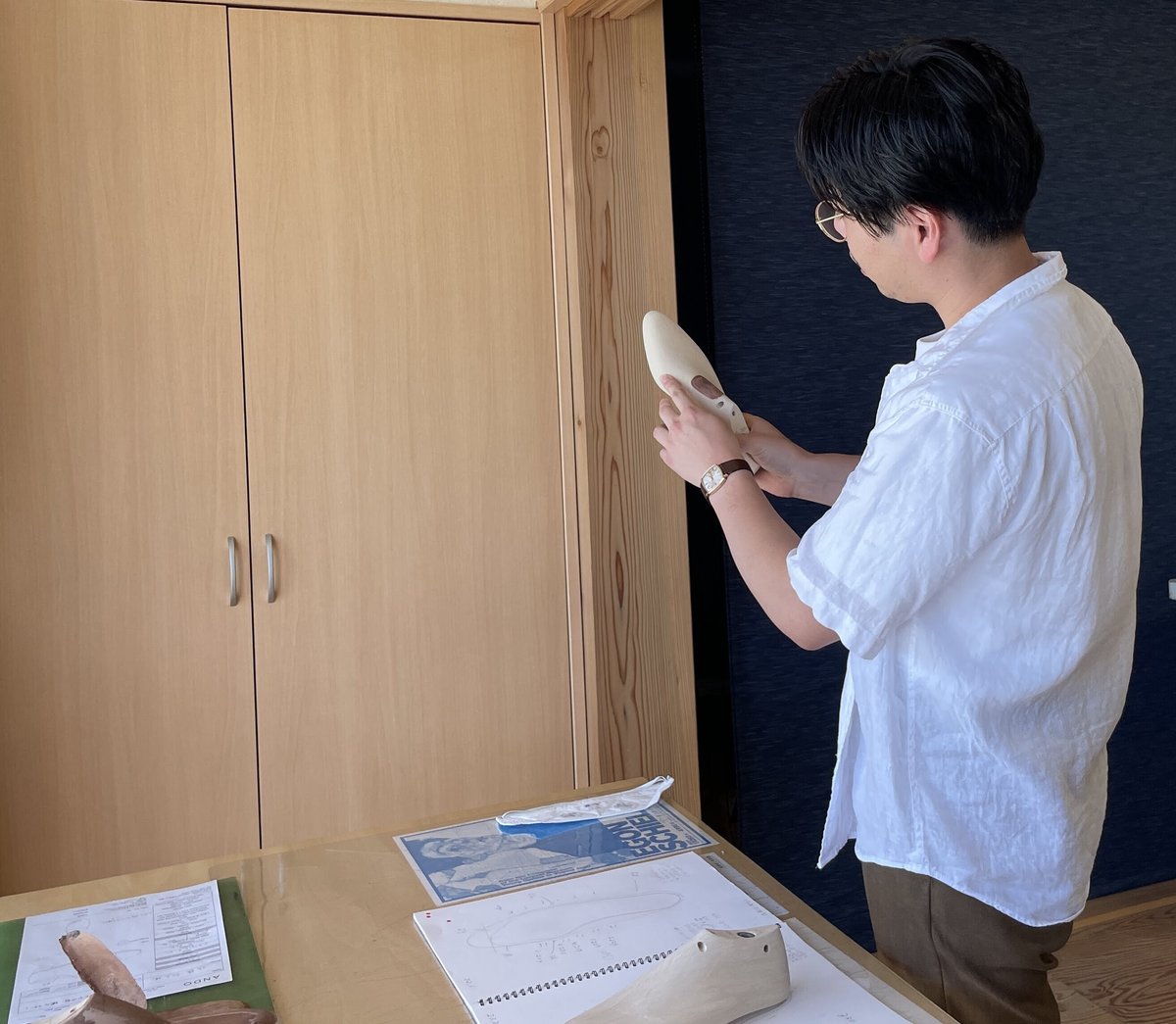

まず、靴づくりになくてはならないものが「木型」です。これはお客さんの足を細かい部分まで採寸して作られる、靴のベースとなるものです。実は足には左右差があるとのこと。実際に見せていただいた木型は左右で形が微妙に違っており、ここまで細かい採寸が行われるのだと驚きました。

続いて行われるのが、革の型紙づくりです。

型紙に合わせて裁断した革をミシンで縫っていきます。ミシンは昔から使われている伝統あるもので、足の力加減によって動かします。ここで、商品としては販売されない試し履き用の靴を作ります。これはお客さん1人1人のイメージに近い商品を作るための工程で、全て手作業で行われます。次に、ハンマーで革を整えていきます。私は今まで、ハンマーで叩くと形が崩れそうだというイメージを持っていましたが、実際は逆で、革の表面を滑らかに形成するための作業です。安藤さんが実際に叩いて見せてくださったのですが、叩くと木型に沿った形が出来上がって艶が出てきました。

靴づくりに使われる道具には、80年ほど前に製造されたヴィンテージの物もあり、安藤さんは手入れをしたり、お客さんの要望によっては道具を手作りしたりしながら作業をしています。

このように、1足の靴が完成するまでには膨大な労力と時間がかかっているのです。注文を受けてから商品がお客さんに届くまで、約4か月から半年かかると言います。それこそ、気が遠くなりそうな細かい丁寧な作業を進めるなかで、安藤さんは商品を渡す際に靴を入れる袋まで手作りしています。お客さんのことを第一に考え、靴づくりに一心に向き合う安藤さんの姿勢に胸が熱くなりました。

靴づくりを支えるものとは

時間も手間もかかる靴づくり。安藤さんの支えとなっているのは、お客さんの存在そのものだといいます。『お客さんの想いに応えるために技術を磨く』何故ここまでの丁寧な作業が出来るのかとの私たちの問いに対しての答えです。「自分の好きなように作った靴には限界がある。自分の靴を心待ちにしてくれている存在があるからこそ実力を出し切る事が出来る」と話してくれました。

このように技術をまだまだ磨こうと熱心な安藤さんによると、靴には作り手の雰囲気が出るのだそうです。実際、世界大会でも全員が同じデザインの靴を作りますが、各々の価値観やこだわり、特にミリ単位でのわずかな違いによって、完成品は全く異なるものとなります。これは手縫いの靴だからこそ生まれる魅力であるとも言えます。靴の写真を見ただけでどの職人さんが作ったものかなんとなく分かると仰る安藤さんに対して、失礼ですが驚きの声をあげてしまいました。

また、安藤さんは靴づくりにおいて、「見えないものへの意識」を大切にしています。この「見えないもの」とは、長年受け継がれてきた技術や先人たちの思いが詰まった道具のことです。安藤さんはこうした「見えないもの」への敬意を忘れないようにしたいと考えています。安藤さんのお話を伺う中で、この意識そのものがご自身の靴づくりとの向き合い方や、お客さんを思いやる心に表れていると感じました。

安藤さんが作る靴には、かつての職人たちから受け継いだ技術・想いが詰め込まれているのです。

安藤さんのこれから

地方としても、ひとつのまちとしても、栄えているのは局地的であり、もっと地域全体が大きくなってほしい。そのためには若い世代の移住が必要で、自分が少しでも移住決断のきっかけになれたら。そう語る安藤さんは、これから受注の幅を広げたいと思っています。現在は、お客様一人一人にしっかりと向き合い、注文を受けてからなるべく早くお届けしたいという思いで、開業当初にもらったオーダーや近隣の県からの注文に取り組んでいます。いずれは全国に、世界にと視野を広げていく安藤さん。これからの活躍がとても楽しみです。

高校生へのメッセージ

○想像力の使い方

人が何を伝えたいか、どういう状況に置かれているのかを想像することは何をするにも大事だと考える安藤さんは、皆さんがもつ想像力を善い方向に使ってほしいと語ります。人生を歩んでいけば、辛い事や、苦しい事、理不尽な経験もするかもしれません。けっして容易な事ではありませんが、どんな時も察しや思いやりを持って人に接していくことで見えてくる道もあるのかなと思います。

眼には映らないものを想像して、、なるべく見落とさないよう、忘れないように生きていくこと。それが大切な気がしています。

編集後記

靴づくりに携わる安藤さんのしなやかな強さに触れることができた時間でした。チャレンジする勇気や周囲へのちょっとした配慮など、日々の生活を大切にする姿勢を学ぶことができた時間でした。

安藤さん、ありがとうございました。