入門用ギター改造記

色が綺麗なLegendのシンラインタイプ。LTE-69TL Metallic Ice Blueという機種のようです。あまり不満は無かったんですが触ってみました。

ボディ材はオクメ、アフリカの木材で触れた感じはラワンに似ていますね。ウエハースみたいにパリっとしていて軽く、サウンドもカラッとガランと鳴る感じでシンラインのホロウ構造とも良くマッチしている気がします。

音に奥ゆかしさはなく大味ですが、立ち上がりが早く素直な音、嫌な帯域もありません。塗装がうまく材の弱点をカバーしていて最近のギターにありがちなサンディングシーラーの眠たい音でもありません。フラットな指板も弾きやすい。楽しく弾けるギターです。

この機種は分解が大変

作業を開始します。

テレキャスターは量産を意識した作り易いデザインですが、分解修理は別です。ブリッジピックアップとブリッジプレートが一体化しているので、ピックアップを交換したい場合はブリッジを外す必要がありますし、弦がボディを貫通しているので、ブリッジを外すためには弦を外す必要があります。

加えて、このモデルはつば出しのメイプルネック。「つば」部分がピックガードの上に出ているのでピックガードを外すためにはまずネックを外す必要があります。

とにかくちょっと配線をいじるだけでも派手に分解しないといけなくて面倒くさい構造。改造する場合にはちょっとした覚悟が必要です。

ネックポケット

最初にネックを外します。ブリッジを外すことになるので、弦は切った方が無難です。最近は弦も高いですが、再利用しようとするのは大変なだけかと。

ネックポケットには何やら追い加工の形跡が。半透明のシムが両面テープで接着されています。剥がして伝統的なバルカンファイバー製のシムに変更します。

よく見るとピックガードとネックポケットの角のアールが合っていない

ピックガード

ピックガード裏全体にアルミシールドがパッチワークのように敷き詰められています。導通を確認して問題なさそうだったのでこれはこのまま使わせてもらいます。

ピックアップ

ピックアップは底面にセラミックマグネットの付いた廉価版が搭載されています。フロント6.65k、リア6.21kの組み合わせ。これはこれで音も悪くないのでそのままにしておくという選択もありだと思います。これを搭載するためにピックアップキャビティは深めに加工されています。

ピックアップはレトロトーンのTL-55”Pain King”とTL-54 "Bottled Message"に交換します。

レバースイッチ

レバースイッチにはアルファの偽物?が使われていました。先日「レバースイッチのハック」で少し手を入れたアルファ製の3WAYスイッチがあるので、これに交換します。

ピックアップとは対照的に、コントロールキャビティは座繰りが少し浅く、CRLやOAK、DM-30といった大きめのレバースイッチはポン付けできません。

コンデンサ

ポットは小型のB250Kが付いていました。あえてのBカーブなのかは分かりませんが、Aカーブより使いやすい気もするのでそのまま再利用します。

コンデンサは交換です。もともと.022uFが使われていましたが、一般的な.047uFにしなかったのは、こちらもあえてだったんでしょうか。いつものKCK .047uF 50vに変更します。

その他、配線材やハンダは手元にある古いものを使用して気分を盛り上げます。

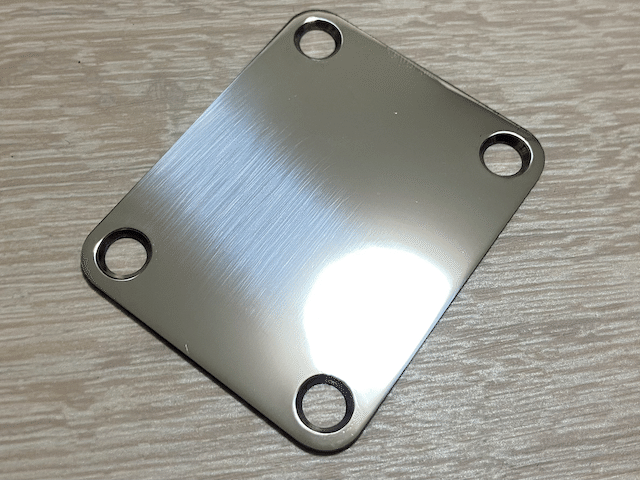

ネックプレート、ジョイントスクリュー

レトロトーンのStainless Steel Neck Plate (1.5t)に変更します。

元々付いていたネックジョイントスクリューを流用しようとして違和感を感じ、皿部分のテーパーが独特なことに気付きました。日本やアメリカでは45度が一般的ですが、付属のスクリューは40度ぐらいに見えます。中国の規格はこうなのでしょうか?

ボディとネックのネジ穴を開け直したくはないので、サイズの近しいネックジョイントスクリューに交換します。レトロトーンのmm FJ Neck joint screws 45mm (4)がちょうど良いサイズ感でした。

ボディ側の穴はネジが効かないようにネジ山をさらいます。ドリル等があればそれで、裏技としては径の合う六角レンチでぐりぐりするとかネジそのものをドライバーの柄でコンコンやる等して加工すると良いと思います。

ブリッジ

レトロトーンの分割ブリッジとスチールサドルに交換します。

ブリッジを固定していたネジはかなり短いものでしたので、これも交換します。やはりこれも皿部分が平べったい印象です。

ブリッジから忘れずに弦アースを伸ばします。ボディとブリッジで挟むだけです。ピックアップキャビティを利用してコントロール側に配線を伸ばします。

分割ブリッジにしたことでこうした作業がやり易くなりました。

ジャック

ジャックはそのままでも問題無いんですが、スイッチクラフトのスイッチジャック”12A”が沢山あるのでそれに交換します。

ジャックプレートは微妙にボディの外周と合っておらず隙間が空いていますが、こちらはそのままにしました。

ボディのルーティング変更

このシンラインは右側はホロウ構造になっていません。シンラインは通常のテレと違ってフロントピックアップからコントロールまでをカバーするピックガードデザインなので、ストラトのアッセンブリーのようにピックガードにアッセンブリーを全部取り付けてパカっとやりたい所です。

なぜフェンダーがそうしなかったのか謎です。

このギターではフロントピックアップから2つのトンネルを通ってコントロールに配線を渡さないといけません。

ということでトンネル上部を削ってしまうことにしました。自分のギターかつ見えない所なのでニッパーとカッターでメリっとやってヤスリで整えるという大味な素人加工ですが、配線作業はかなり楽になります。

ストリングツリー

付属のポストは肉薄でスクリューの径に合っていないのでレトロトーンのポストとスクリューに変更。スクリューが少し太くなったが問題なく取り付けできた。

調整

弦高はひとまず6弦12フレットで1.9mmぐらい、1弦は1.6mmぐらいで調整しました。

その後オクターブを追い込んでいます。3WAYサドルでもしっかり追い込めばしっかりした音程で鳴ってくれました。音痴じゃない良いギターです。倍音がかなり出ています。

完成

記事が気に入った場合は「いいね」をポチッとお願いします。