ゴッホの見た星空(14) 《ローヌ川の星月夜》、再び 流れる北斗

カバースライドの説明(ゴッホのWIKIPEDIAのページを参照)

(左)《夜のカフェテラス》 (右)《自画像》

《ローヌ川の星月夜》

《ローヌ川の星月夜》では夜のローヌ川の上に見事な北斗七星が描かれている(図1)。しかし、北斗七星は南西の空には見えない。そのため、謎の北斗七星になっている。何か意図があってゴッホは北斗七星を選んで描いたのだろう。その意図が気になるところだ。

北斗七星

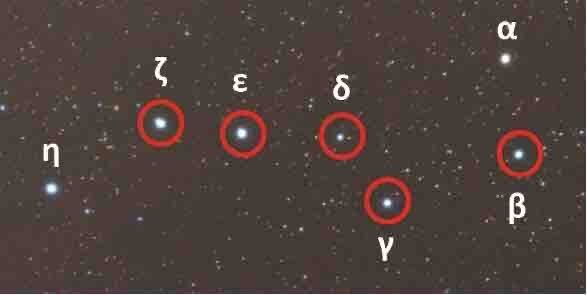

北斗七星は星座の名前ではない。「おおぐま座」を構成する7個の星がたまたま柄杓の形をして見えるのが北斗七星である(表1、図2)。

北斗七星のような星の群れはアステリズム(星群)と呼ばれる。星座の形を夜空に見つけるのは困難であるが、アステリズムは目立つので人々に親しまれている。実際のところ、「おおぐま座」を知らなくても、北斗七星は知っているのではないだろうか。

ゴッホは群れる星々に何を見たのか?

話をゴッホに戻そう。ゴッホはアルルに来てから精神的にハイな状態になり、多数の絵を描いた。《ローヌ川の星月夜》はその一枚である。ゴッホが南仏アルルに来た理由は明確であった。ゴッホはアルルに画家たちの共同のアトリエ(アトリエ・ミディ)を実現しようとしていたのである。アトリエ用には「黄色い家」と称される家を借りた。そして、椅子を12脚も揃えた。準備だけは順調だったのである。

ゴッホはパリ時代から静物画の一環として花の絵を描くようになったが、メインはひまわりだった。アルルに来てからは、描くひまわりの本数がぐっと増えた。パリ時代は多くても四輪だったのが、十二輪や十四輪のひまわりの花が描かれたのである(『フィンセント・ファン・ゴッホ ひまわり』小林晶子、求龍堂、2020年)。これは明らかにアトリエにやってくる画家たちの人数を意識していると考えてよい。しかし、ゴーギャンを除けば、画家たちはアルルに集結することはなかった。夢破れて山河あり。そんなところだろうか。なお、中国の詩人、杜甫の五言律詩『春望』の中に“国破れて山河あり”という一文があるので、ここでは「国」を「夢」に代えて使わせていただいた。ちなみに、天文学者の場合は夢破れて銀河ありである。

流れる北斗七星

アルル時代のひまわりの絵はゴッホの心象を反映していたのだろう。では、星空を描くなら、ゴッホはどうするか? 明るい星をぽつんと一つ描くのか? そうはしない。やはり、描くなら星の群れ、アステリズムを選ぶのが自然だ。それを実現させたのが《ローヌ川の星月夜》だったということだ。

ここで、七個の星までの距離を確認しよう(表1)。β星からζ星までの五個は、ほぼ80光年の距離で揃っていることに気付く。これら五個の星は「おおぐま座運動星団」という壊れゆく星団に属している(図3)。距離が同じなのは偶然ではないのだ。

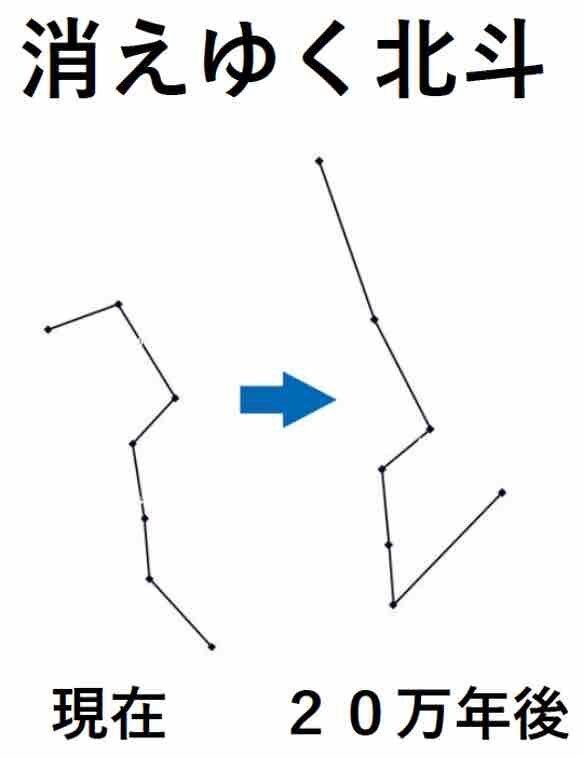

実際、北斗七星を含む「おおぐま座運動星団」の星々は、もう既に1000光年も離ればなれになっている。今は、たまたま美しい柄杓の形に見えている。しかし、それも束の間。北斗七星はこれからもどんどん形を変えていく。あと数億年もすれば、夜空に北斗七星を見ることはない(図4)。

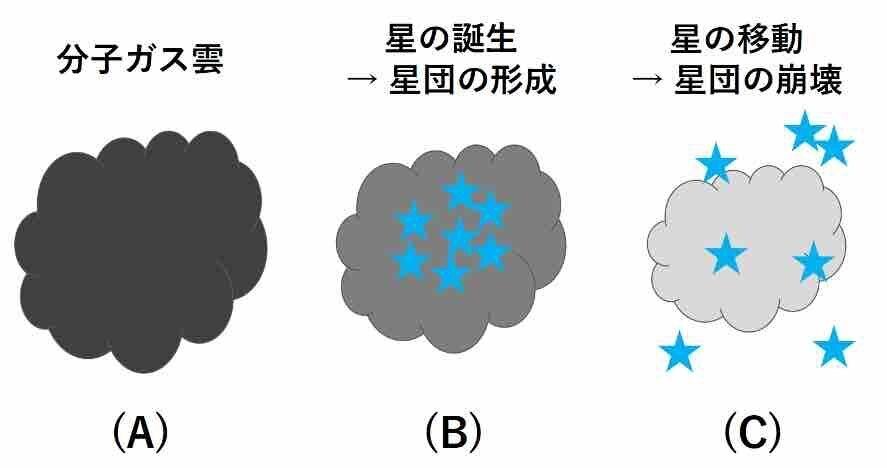

この「おおぐま座運動星団」は、もともとは一つの分子雲から生まれた星団だった(散開星団)。この星団は今から約5億年前に生まれたが、星団として重力でまとまっているほど質量は重くない。そのため、この星団は次第に壊れていく。実際、すべての散開星団は壊れていく運命にある(図5)。

結局、《ローヌ川の星月夜》に描かれた北斗七星はいずこへ流れて消えるのだ。アルルのアトリエに、仮に画家たちが集まってきたとしても、それは束の間のことだっただろう。ゴッホの願いは叶わない。まるで北斗七星である。

夜空の星はすべてうたかたである。

<<< 関連する記事 >>>

ゴッホの見た星空(1) 《ローヌ川の星月夜》の星空https://note.com/astro_dialog/n/n43cd2ca3e081