World Scholar’s Cupのお話。

この記事では、高校の時の同級生以外にはほとんど話してこなかった英語の大会についてお話しようと思います!

World Scholar’s Cup 公式HP

そもそもWorld Scholar’s Cupとは?

簡単に言うと、

英語によって教養を競う総合競技

です。

今はおそらくなんのこっちゃですが、この後のお話でなんとなくイメージが湧いてくると思います。

通常3人でチームを組みます。

国内大会を勝ち抜いて世界大会へ進むと、50を超える国から来た中高生と国際理解を深めることができます。

また、アルパカを愛する大会としても有名です(!?)

公式HP

ということで、ここからは大会の説明も交えながら、World Scholar’s Cupを通じて経験したこと、学んだことを中心に書いていこうと思います!

(長いので以下WSCと表記します)

参加動機

(既出の記事『火星探査機エンジニアになることが夢になるまでのお話。』と重複しています)

中学生の時に先輩たちのWSC参加報告を聞く機会がありました。

海外に住んでいた経験などはありませんが、小さい頃から英語に触れる機会が多かった私は、文法は苦手ですが英語で話すこと自体はとても好きです。参加報告を聞いていると、これに参加したら見聞を広められそう!海外の高校生と交流したい!そう思い、高校に入ってから参加することを決めました。

実際、関西大会の後はハーグ大会に参加、そのままイエール大学で行われる決勝大会まで進むことができ(国際大会については毎年場所が変わります。)、世界も交流の輪も広げることができました。

大会での競技

競技について

まず競技として、

Scholar’s Bowl

チーム対抗押しボタン式クイズ大会Collaborative Writing

ライティングScholar’s Challenge

個別マーク型試験Team Debate

チームディベート

の4つがあります。私なりにイメージがつきやすいよう日本語を添えてみましたが、上手く伝わっていればいいなと思います。

競技に出てくる単元について

そして、どんな単元についてこれらの競技が行われるのかというと、

私が参加した年のテーマは、

"A World on the Margins"で、

Special Area

Unsolved MysteriesSocial Studies

On the Edge of SocietyHistory

Neglected HistoriesScience

Enabling TechnologiesArt & Music

Louder than WordsLiterature

Voice from the Margins

という感じです。

箇条書きで書き連ねられて、?の人も多いと思います。

説明をつけるとすれば、年に一つのテーマが定められ、特別科目・公民・歴史・理科・芸術・文学の6教科についてそれぞれにテーマに沿った副題が与えられているという感じです。

特別科目というのはテーマと同じく毎年変わる科目で、出場年はミステリーでした。

競技に向けての勉強、そして得たもの

次におそらくみなさんの頭に浮かぶ疑問。

テストでいう範囲の単元名らしきものはわかったけど、一体どうやって勉強するの?

そうなんです。受験のように問題集や参考書がすでに存在するわけでも、定期試験のように授業の復習をするわけでもなく。

正解は、自分で自分の参考書を作ってそれを使って勉強する、です。

完全に丸投げというわけはなく、Study Guide(公式名なのかは知りませんが、みんなそう呼んでいる)というものは存在しています。しかし、それぞれの科目について書かれているのは副題に沿った用語の一覧とチームで話し合うべき議題の大きく分けて二つのみ。

何の説明も、何の答えもないこのStudy Guideに肉付けをして自分の参考書を作る。

この作業が競技の鍵を握ります。

(この大会の主催者が教材会社というのも、このスタイルを取る理由だったりするのかな、なんて思います)

私はこの大会における優秀者ではないので、好成績をとるための勉強法などはわかりませんが、個人的に大会後にも役立つ勉強ができたと思うので、紹介します。

それぞれの用語について調べまくって、資料に目を通して行って、要点をマーキング。それを繰り返して用語についての理解を深めていきます。

これによって検索力が上がり、何よりも元々英語の長文に対する抵抗は少なかったものの、たくさんの資料を読んでいくとある程度の慣れが出てきて、文章内の他に気になるポイントにまで気を配れるようになりました。

さらに、自分が出た年のテーマ的に、重要視されていない世界の出来事にスポットライトが当たっていたからか、その用語の殆どが知らないものでした。そのため、日本にいるだけでは分からなかったであろう沢山の事柄を理科や社会、芸術など様々な観点から学ぶことができました。ものによっては最近よく聞くようになった用語もあり、今となってはその用語に出会う度に理解が深まります。

Scholar’s BowlとScholar’s Challengeは主に知識(とその応用)が問われるのでこの学習で十分かもしれません。ですが後の二つ、特にディベートはそうは行きませんでした。ディベートは完全なる初心者で、ひよこ状態から世界大会に出て海外の高校生たちとディベートをすることに。好成績が残せたわけではないし、前途多難でしたが、確実に言えることはこの大会に参加してディベートを行ったことで、国を越えて起きている様々な問題について直接海外の参加者と意見を交わすことができました。また、議題に対して日本に住む私には気づかないような着眼点からアプローチされることも多く、高校生たちがそれぞれの国で持つバックグラウンドについて考えさせられました。ディベートの技術としても、大会トップレベルのディベーターに出会うことができ、ディベートにおける理想像を目の当たりにできました。

大会での交流

交流イベントについて

この大会では競技の他にたくさんの交流イベントがあります。

Scavenger Hunt

国を超えた参加者が集まった12,3人のチームで借り物競走兼観光Culture Fair

各国の参加者が自国の文化を紹介するブースを作り、自由に回るScholar’s Show

いわゆるタレントショーScholar’s Ball

ひたすら踊りまくる

すごく楽しかったので次はそのお話をしようと思います!

1. Scavenger Hunt

Scavenger Huntは、ハーグ大会のものがほんっとうに楽しすぎて!!

初日に開会式が終わって昼ごはんを食べてから、それぞれ与えられた国名のグループの札があるところに集合しました。つまり、そこで初対面同士みんな集まるわけです。

日本語でも英語でもおしゃべりな私にとって、やっていけるか不安というよりはどんな人たちが来るのかな?という楽しみで胸がいっぱいでした。国内大会とは違う、世界大会がついにはじまるんだ!と意気込んでいました。

集合場所に人が集まってくると、それぞれ自己紹介として、名前と国名を教え合いました。

そうしてわかったことは、みんなの日本への食いつきようが半端ないことです。なんでって、え、日本から来たの!?自分日本大好き!っていっぱい言ってもらえたから。それがとても嬉しかったです。

日本が大好きな人としては、今でもしゃべっているUAEから参加していたインド人がいます。自己紹介をしていたら、後ろから急に

"Kore wa Nihonjin desuka?"って聞かれたので、"Hai, Nihonjin desu!" と答え、その会話が仲良くなるきっかけとなりました。(仲良くなってから、あの時日本語間違えて後悔してるんだ〜ごめんねって謝ってくれて面白かったです。私としては日本語を喋ろうとしてくれるだけで感動していました)

このイベントはロッテルダム動物園で行われました。みんなと色々喋りながら、動物の名前をそれぞれの母国語で言ったり、それをみんなで発音してみたり、とても楽しかったです。(みんな、カバとかばんの違いがわかってなくて、んの音は難しいんだなとわかりました)

やはりどこかに緊張感は漂っていて、12,3人もいると最初からみんなで話すのは難しかったです。しかし、喋ってるうちに日本のアニメやゲームの名前などに反応してみんなで話すようになり、周りのどのグループよりも盛り上がってたんじゃないかなと思います。(私はアニメをあまり見てなかったので、逆にアニメの魅力を語ってもらってました…!)

こんなにたくさんの国の人と一度に会える機会は絶対貴重だから積極的に話しかけよう!という意気込みはいい意味で不必要なものとなりました。でもやっぱりここでどんどん喋って会話を盛り上げられたのは自分のいいところだったのかなと、我ながら思います。

(真ん中の上白、下ジーンズの人が私です)

2. Culture Fair

これもすごく楽しかったです!

Cultural Fairでは、浴衣を着て参加しました。

ハーグ大会では、最初日本ブースにいると、クロアチアの人がやってきて、折り鶴を折ってるところを動画で撮りたいと言われたので折ってました。そのあと、その人の友達とも仲良くなり、日本語を教えたりしながら、他のブースを回ったりして、とても楽しかったです!その人も含め、日本語上手な人がすごく多くて、大会中何度も驚かされました。

Scavenger Huntの時に同じチームだった人などとも再会し、幸せでした。先述のインド人に折り紙を折ってあげると、とても喜んで帰っていったと思うと、友達も欲しいとなったらしく、再びきてくれて、友達にも折ってあげました。みんな日本の文化にたくさん興味を示してくれました。

(Scholar’s Challengeで隣の席だったバーレーンの女の子に連絡先聞きたかったの!ってたくさん人がいる中ここで声かけてもらえたのは奇跡でした。今でもすごく仲良しです!)

決勝大会では日本のブースにはほとんどおらず、いろんな国のブースを回っていました。この大会、本当にいろんな国から参加しているので、名前を聞いたことはあるけど詳しくは知らない国などの文化について、現地の方から直接説明を受けられるというのもなかなかない機会でとても勉強になりました!

ハーグ、決勝の両大会であげた折り鶴

(机に今も飾ってるよーって

時々送ってくれるのがすごく嬉しいです)

3. Scholar’s Show

Scholar‘s ShowではDeligation of Japanとして好例のソーラン節を踊りました!(ハーグでは恋するフォーチュンクッキーとU.S.A.も踊りました)

大盛り上がりですごく楽しかったです。

個人的には小学校の運動会でよくする日本伝統の踊りが山形県の花笠音頭だったため、ソーラン節が初めてで、海外で初めてソーラン節を踊るという面白いことになってました…

(個人情報保護の観点より低画質)

4. Scholar’s Ball

ちょっとおしゃれしてディスコタイム。もうこの時には全競技終えてるので心ゆくまま踊りました。DJさんが流行の曲を流してくれてみんなで踊り狂ったり、ちょっと時代が違う曲が流れちゃってみんなで戸惑ったり。

普段からテンションの高い私ですが、ここでは完全にノリに置いていかれてました…

写真で振り返るオランダでの思い出

(ここからしばらく大会に関係のない写真コーナーです。大会で行った国についてお話しするので活動のみを知りたい方は飛ばしてください)

私にとって、初ヨーロッパでした。おとぎ話の世界!というイメージが強かったです。

@Den Haag

マウリッシュハイツ美術館

@Amsterdam

(40度越え)

写真で振り返るアメリカでの思い出

アメリカも初上陸でした。日本人観光者(?)だから声かけられたんだろうな…という経験もあり、勉強になりました。また行きたいです!

@Yale University

これはDebateに挑みに行ってるところかな…?

写真はないですがイエール大学の図書館すごかったです!

これは🐿の名前にかけて貼るしかない!!

@Boston

これだけでお腹いっぱいになりました。

学校案内もしてもらいましたが、とても魅力的な大学でした…!

なにかの形でご縁があればいいなと…

世界に誇る大学ってこういう感じなのだな…!

と感じました。

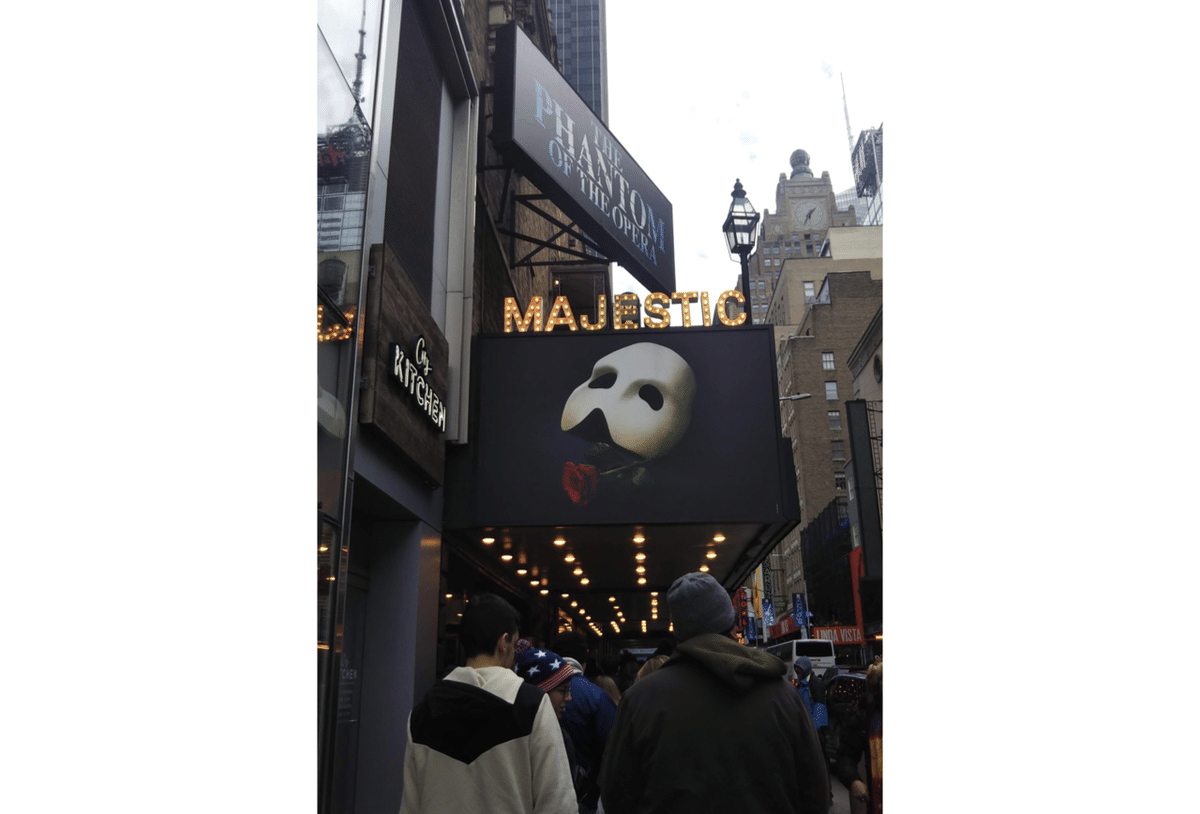

@New York

オペラ座の怪人を観ました。

これ以来私はこの演目が大好きです。

建物も素敵で尚且つ厳かな雰囲気も漂う図書館。

近くにこんなところがあればなぁ

実は英語の活動も多かった

(この項目ではWSCの話はしません、お急ぎの方は飛ばしてください)

Twitterで繋がっている方の多くには宇宙好きの人と思われがちで全くその通りですが、中高ではもしかしたら英語のイメージの方が強かったかもしれません。

学校で一度衛星設計コンテストの結果を表彰していただいたことはあるものの、宇宙の話は自分からしなければほとんど伝わることはなく、夢を語る上で話すことはあるけれど、踏み込んだ話は先生に聞いていただくことが多かったです。

部活もEnglish Speaking Society、ESSという英語でミュージカルをする部活でしたし、英作文コンテストなどにも出てたのでそのイメージが学校では先行しがちだったのかもしれません。(ESSと英語系課外活動は全く関係ないです)

入賞した作文

(宇宙について語っているので貼っておきます)

この記事を通して、英語でも色々頑張ってたんだなーと思っていただければ幸いです。

終わりに

この大会を通して、知らなかった世界を知ることができ、また、海外の友達と交流を深めることで、報道されている事柄についてリアルな声を聞いたり、社会問題について議論する機会を得たりできました。この大会に参加してよかったです!

最後は閉会式の写真で締めようと思います。ここまで読んでくださりありがとうございました!