【AssistOn inFocus名作選】 ザリガニワークス 武笠太郎・坂本嘉種

さまざまなデザインにAssistOn独自の視点でフォーカスする「AssistOn inFocus」。ご好評いただいているインタビューの中から特に人気の、2008年10月掲載の「ザリガニワークス 武笠太郎・坂本嘉種」をnoteに再掲載いたします。

2008年度グッドデザイン賞受賞 審査委員の評価

素晴らしい!

なにもかも素晴らしい!

このコンセプト、ネーミング、仕上がり、現代消費社会に痛快なメッセージも感じる。

今回グッドデザイン賞の対象になったがあえてグッドデザインと言われないほうが、コレジャナイロボのためではないかと思ったほどである。

子供はほしくないかも知れないが、

僕は欲しいと思った!

審査委員:永井一史、佐藤可士和、佐藤卓

![]()

形の整ったものだけがグッドデザインなのでしょうか?

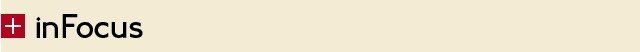

「欲しかったのはこれじゃなーい!!」プレゼントを開けた子供から発せられる悲痛の叫び。楽しいはずのクリスマスが突如、修羅場に。

できれば避けたい経験ですが、しかし人生、欲しい物が何のリスクもなしに手に入るなんて話はそうはありません。欲しい物を手に入れる為には努力も必要だという事を何らかの機会に知っておくのも良いでしょう。

「コレジャナイロボ」はその絶妙な偽物感、カッコ悪さにより、その事をお子さまにトラウマ級の効果をもってお伝えする事でしょう。情操教育玩具、それが「コレジャナイロボ」の使命。

2001年から製造を開始。一体一体、味わいのあるテイストの手作り生産。以来、長くみなさんに愛されてきた「コレジャナイロボ」。今回、2008年度のグッドデザイン賞の栄誉に輝きました。

その審査にあたった日本を代表するデザイナーである永井一史氏、佐藤可士和氏、佐藤卓氏からも、これ以上ない賛辞のコメントもいただきました。グッドデザイン賞のパートナーショップでもあるアシストオンとしても、これほどの喜びはありません。

今回、これを記念してアシストオンでは、コレジャナイロボの歴史、そしてこれを制作しているザリガニワークスの魅力をフォーカスいたします。

![]()

コレジャナイロボ グッドデザイン賞受賞記念モデル

(現在は販売しておりません)

![]()

コレジャナイロボ AssistOn SPECIAL 坂本モデル

(現在は販売しておりません)

コレジャナイロボの生産は「不器用な手作り感」を大切に一体一体手作り生産。

ザリガニワークスは武笠、坂本の二人により作品を生み出している会社ですが、品質保持の為、コレジャナイロボだけはどんなに注文が入ろうとも、武笠が一人で作る事になっております。グラフィックデザインやイラストレーションを得意とする坂本が作ると、その「不器用な手作り感」が損なわれる危険があるからです。

しかし、当展示会開催に向けた話の中で「もし坂本が作ってみたらどうなるか?」という話になり、それを実現させてみる事となりました。それがこの「コレジャナイロボ・坂本モデル」です。

通常版との識別の為、カラーリングは「コレジャナイロボ THE STORY」に登場する「リアルカラー」仕立てと致しました。通常版である「武笠モデル」との違いに、「デザインとは?」「品質とは?」「いや、この人達がバカなだけだな。」等、思いを巡らせて楽しんで頂ければ幸いに思います。

![]()

武笠太郎さん、坂本嘉種さんインタビュー

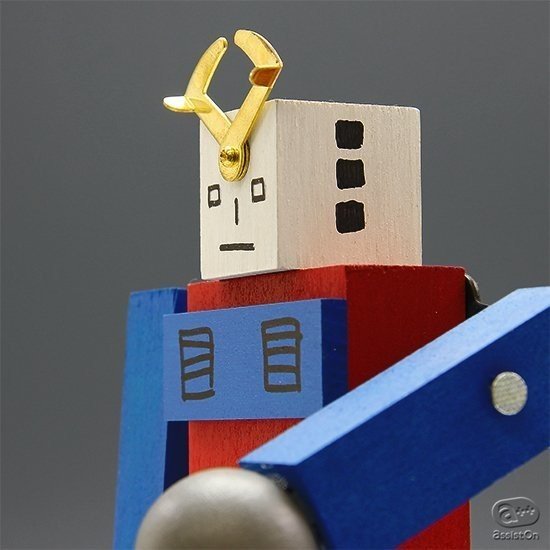

2008年9月25日、アシストオンでもお馴染みの自分の野望を書き込める「野望ポスター」や「自爆ボタン」といった、 思わずクスリとしてしまう製品を生み出している、有限会社ザリガニワークス。展示会を開催するにあたりオフィスを訪ねました。

ザリガニワークスは、代表の武笠太郎さんと、坂本嘉種さんの二人が2004年4月に立ち上げた、玩具やキャラクターグッズなどを企画開発する会社です。

企業向けのグッズ開発や企画をおこなう一方、「太郎商店」というレーベルでは、「Fire Your Imagnation(あなたの想像力に火をつけたい!!)」を活動スローガンとして、自主製作によるオリジナル製品の開発から販売までを一貫しておこなっています。

また、太郎商店は、移動店舗としてイベント会場などに自ら出店し、直接お客さまとコミュニケーションを取りながら販売するなど、お客さまと近いところからのモノづくりや情報発信をしています。

そして、今年、2008年。太郎商店の「欲しかったのはこれじゃなーい!」と子供たちの悲痛な叫びが聞こえる情操教育玩具、「コレジャナイロボ」をグッドデザイン賞にエントリーしました。

一次審査を通過し、二次審査の会場として一般公開もされた「グッドデザインエキスポ2008」では審査委員である、クリエイティブディレクター・佐藤可士和氏の「私が選んだ一品」として選ばれ、話題となりました。

そして、10月8日の結果発表では、見事、「コレジャナイロボ」がグッドデザイン賞を受賞することができました。

![]()

これまでアシストオンの店頭では「置き太郎商店」として、置き薬のような販売スタイルで扱ってきましたが、この受賞を記念した展示会を行うことにしました。

ザリガニワークスのオフィスは、 アシストオン原宿店(現在は神保町に移転)から歩いて15分程の東京都渋谷区の住宅街にあります。オフィスの玄関扉には「自爆ボタン」が取り付けられ、チャイムを鳴らしてドアを開けると、アメリカから戻ってきた巨大コレジャナイロボが目の前に飛び込んできました。

その奥にある開発の現場へ進んでいくと、 製作中の「コレジャナイロボ」や、 これまでに手掛けられてこられた製品たちがところ狭しと並び、 まるで、 おもちゃ箱に迷い込んでしまったような子供の頃のような気分になります。

代表の武笠太郎さんと、坂本嘉種さんのお二人に、コレジャナイロボの誕生秘話や太郎商店のことなど、お話しをうかがいました。

![]()

「コレジャナイロボ」グッドデザイン賞、受賞おめでとう!

武笠: ありがとうございます。今年のグッドデザイン賞にエントリーしたのは、受賞できても、出来なくても面白い。「取れましたー!」とか、「落ちましたー!」とか、お客さんへ話題を提供できると思って応募しました。

でも、一次審査を通過し、二次審査会場の「グッドデザインエキスポ 2008」の展示ブースで、審査委員の佐藤可士和さんが「私が選んだ一品」として推薦してくれたのには驚きました。ここまできたら受賞したい、受賞させてくれないかな、と思うようになっていきましたね。実際に受賞してみると、やはり受賞した方が嬉しいですね。お客さんにも発信しながら、楽しみたいです。

坂本: 実は、グッドデザイン賞の結果がどうなるのか、とても気になっていました。日本を代表するデザイン賞の評価が、自分たちが考えている「デザイン」というものと合っているのか。今回の受賞は、「デザイン」を広義で捉えている、ということだと思います。

おこがましいのですが、グッドデザイン賞がそういうものであって欲しい、と思っていたので、受賞できたことは本当に嬉しいです。

![]()

コレジャナイロボのアイデア

武笠: コレジャナイロボは、昔読んだマンガにあったこんな話からきているんです。

クリスマスで街が賑わう時期、 貧乏な家に生まれた小学生が、おもちゃ屋のショーウィンドーを物欲しそうにじっと見つめていました。店内には超合金のロボットやおもちゃがたくさん。

そこへ、たまたま、通りがかったその子のお父さんは、 何とか子供にクリスマスプレゼントをあげたい、喜ばせたい、という思いに駆られました。 でも、超合金のロボットは高くて買ってあげられません。

そこで、お父さんは、木でロボットを作ることにしました。そして、クリスマスの夜、サンタクロースに扮したお父さんは子供にプレゼントを。しかし、受け取った子供は最初は喜んだものの、開けてみたら...「欲しかったのはコレじゃない〜!!」とガッカリしてしまう、というもの。

だれでも、ちゃんと頼んだはずが全然違うモノや仕上がりになっていたり、同じようにガッカリするような経験がありますよね。僕らが子供だった70年代の頃は、ロボットアニメが流行っていて、おもちゃ屋さんでも偽物がたくさん売られていました。むしろ本物が珍しいくらいの世の中だったと思うんです。

そういった、だれもが持っている経験や共通意識で楽しめるものを商品にできないか、と思ったのです。共感できて、話題としてみんなで盛り上がれたら面白いな、と。

コレジャナイロボの製作は、僕が作る決まりになっています。なぜかというと、グラフィックデザインやイラストレーションを得意とする坂本が作ると、コレジャナイロボの「不器用な手作り感」が損なわれる可能性があるからなんです。クオリティーを保持するという点から、 どんなに注文が入ろうとも僕一人が製作することになっているんです。

コレジャナイロボの背中の車輪

これがコレジャナイロボのラフスケッチです。これを持ってホームセンターへ行って、スケッチのイメージに合いそうな木材や部品など、パーツを色々買ってきて作りました。

坂本: コレジャナイロボをどんな仕様にするか、考えたとき、2つの理由から「背中に車輪」を取り付けることにしました。一つは、「ロボットが木で出来ている」というだけで、子供には充分悲しいことなのに、お父さんは「ほら、走るんだぞー!」と、子供を喜ばそうと木のロボットを走らせて見せる。この畳みかけるような悲しさ(子供にとっても、お父さんにとっても)が面白いと思ったんです。

もう一つの理由は、僕らが子供の頃、おもちゃのロボットには必ず車輪が付いていていたんです。それも、何故か仰向けで走れるようになっているものが多かった。それで、この車輪で走れる、というのがコンセプトとなる昭和という時代感とリンクしていると思って、背中に「車輪」を付けることにしました。

初期の試作品では、車輪が4つ付いているんです。武笠のもの作りとしての正義感と言いますか、「4つ付け方が、ちゃんと走る!」と言って作ってきたものなんです。「そもそも、コレジャナイロボは根本がズレているものだから、性能としての走りにこだわらなくても良いのではないか?」と話し合って、現状の2輪タイプにしました。

武笠: 顔を描くコツとしては、絵を描くというよりも文字を書き写すような感じですね。

例えると、小学校の時に黒板に書かれた先生の文字を、面倒くさいと思いながら書き取っていくような、漢字ドリルをやっているような、決まったものを早く書きたい、済ませたいといった気持ちで書いています。

![]()

太郎商店は駄菓子屋だった

武笠: 僕らは多摩美術大学時代の先輩(坂本)と後輩なんです。僕が大学に入ってからバンドをやろうと、軽音楽サークルを見て回っていたんです。その時に、ライブ中にパフォーマンスとして掃除機で音を出すというバンドがあって、このサークルは面白そうだ、と入部することに決めました。その掃除機でパフォーマンスしていたのが坂本だったのです。

学生時代、僕はボーカルで、坂本はドラムとして一緒にバンドを組むこともありました。坂本とは、いつもたむろする場所などで、バンドのこと、デザインのこと、バカバカしいことなども色々話しあって、とにかく楽しかったですね。先輩ではありましたけど、気が合ったんですね。

大学では毎年、「芸術祭」という学園祭があって、学生達が作品を発表したり、模擬店を出したりするのです。僕らの軽音楽サークルもライブハウスを作って、各バンドのライブを行ったり、ビールを売っていました。

そのときに、ある先輩が、ベニヤ板でできたライブハウスの壁に窓のように穴を空け、勝手に焼鳥屋をはじめたんです。 ちゃんと屋号も付けて、 肉屋さんから鶏肉を買ってきて、焼いては1本100円で部員相手に売っていたんです。

僕はそれを見て、楽しいそうでいいな、 羨ましいな、と自分もお店やりたい、と思ったんです。それで、八王子の駄菓子問屋さんで、くじや駄菓子を買い込み、その焼鳥屋の隣に、自分の名前からとった「太郎商店」というお店を出すことにしました。これが後に、オリジナル製品を売るときの屋号となったわけです。

![]()

趣味としてはじめた太郎商店

武笠: 僕は株式会社キューブという、玩具やぬいぐるみ、キャラクターグッズなどを企画・製造・販売する会社で、明和電器グッズや二足歩行ロボット「CAM-08」などのデザイン開発をおこなってきました。仕事はとても面白くて、充実していたのですが、自分のオリジナル製品も作ってみたい、という気持ちも湧いてきたんです。

その頃、友人からシルバーアクセサリーの作り方を教わったところでしたので、趣味として指輪に滑車が付いた「アクションリング」を作ってみました。これは、 もしも、高層ビルで爆発事件が起きたとしても、リングに着いた滑車で脱出できるというものです。(本当にはやらないでください。非常に危険です。)

作ってみると売ってみたくなって、「デザイン・フェスタ」に参加しました。「デザイン・フェスタ」は、年2回、世界中のあらゆるジャンルのアーティストが自由な形式で作品を発表できる場としてビックサイトで開催され、 オリジナル作品の展示と販売ができるのです。その出店時に、学生時代の学園祭で使っていた「太郎商店」という屋号で1998年、出店することにしました。

アクションリングを売ろうと考えたときに、製品の面白さや説明するためのイラストが必要だと思いました。 僕は立体物を作っていくのは得意なのですが、 グラフィックは得意ではないので、当時、ゲームソフト業界でグラフィックデザインをおこなっていた、大学時代の先輩である坂本に依頼することにしました。

坂本: 僕は大学を卒業してからは、ゲームソフト会社のグラフィック関連の仕事を9年間してきました。

クリエイティブな仕事ですが、ゲームソフトの仕事はフィクションの中でのことですので、もっと日常の生活の中に取り込んで、楽しんでもらえることができないか。ユーザーと関わって、リアリティのあるものをやりたいと日頃から思っていたんです。

そんな頃に、武笠からアクションリングのイラストの依頼が入り、アクションリングや太郎商店の製品から、その片鱗を感じたんですよね。面白いことやっているな、と。

![]()

移動店舗

武笠: デザインフェスタに出店するには、参加費の他に、製品や荷物を運ぶためのレンタカー代や駐車代がかかります。

あくまでも趣味としてやっていましたし、会社勤めなので、金銭的には生活に困ることもないのですが、やるからには利益も出したいと思って、レンタカー代を浮かすために、自分のバイクで荷物を運べるようなシステムを作りました。木材などを買い込んで、会社の夏休みを1週間すべて使って、バイクで運んで、すぐお店が開けるような「移動店舗」を作りました。

後に坂本も太郎商店に参加するようになったので、坂本の分も作って、2台分を合体させてお店をつくれるようなにしました。これは、今でも僕らが出店する際に使っているんですよ。

![]()

ザリガニワークスの役割分担

武笠: デザインフェスタへの出店を何回か経て、2003年に坂本に独立の話を持ちかけました。

お互い会社に勤めていましたから、 会社設立までの1年間はどんなに忙しくても週一回、火曜日の夜9時には渋谷のファミリーレストランで会議をおこなっていました。

そして、2004年に僕が勤めていた会社、株式会社キューブに出資してもらう形で、玩具やキャラクターグッズなどを企画開発する会社として、 ザリガニワークスを立ち上げることにしました。 その時に「太郎商店」はオリジナル製品のレーベル、という位置づけにすることにしました。

坂本: ザリガニワークスの実務的な仕事の分担としては、立体的なものは武笠、グラフィック的なものは僕が基本的には担当してます。

言い出しっぺというか、アイデアは武笠が出すことが多いですね。それを、僕が俯瞰で捉えて、コンセプトをきちんとユーザーに届けるには、どの方向や方法が良いのかを考えて、武笠と話し合っていく感じですね。

武笠は製作サイドの立場から意見を言いますし、僕は全体的な見え方など、お互いの立ち位置があって、意見を戦わせていきますね。これ自体が開発だと思いますし、良いアイデアだと思っていても、これを経ていないものは製品になっていないですね。

![]()

「あるある感」を大切にしたい

武笠: 僕らは、そのアニメを観ている人しか分からないような、フィギアやキャラクターは作りたくないんです。誰もが漠然と持っている共通のイメージのものってありますよね。そういったものを商品にしていく方が、多くの人に共感してもらえるし、話題としても広がっていって面白いと思うのです。

例えば、絶対に誰も、本物の「自爆ボタン」なんて見たことないはずですよね。でも、何となくこんな感じだろう、という共通のイメージがある。そういった、「あるある感」を大切にしたいのです。

アクションリングは、お客さんが面白いと共感はしてくれるものの、価格が1万円以上もするため、全然、売れなかったんです。 悔しかったですね。でも、これで、こういうバカバカしいものにお客さんは高い金額は出さないことが分かりました。そこで、誰もが共感できて気軽に買えるものとして、「自爆ボタン」を 翌年の1999年に開発しました。

「自爆ボタン」は爆発的な人気で、デザインフェスタに出店した2日間で、200個も売れたときもありました。押しても音が出るわけではありませんが、 お店に立って販売していると「自爆ボタン」を手にしたお客さんと一緒になって、会話が盛り上がっていくのです。「面白い!」とか「自爆ボタンて、こんな感じだよね」とか。

この頃からは坂本も参加するようになり、2000年からは二人組みのユニットとして、お互いに会社に勤めながら個人の的な活動として、太郎商店の活動をするようになりました。

坂本: この「自爆ボタン」の登場によって、製品を介して、僕らとお客さんの間で会話が生まれることが、とても面白くなってきたのです。 更にお客さんとコミュニケーションを図りたい、話題として盛り上がるようなものを作りたい、という思いが強くなっていきましたね。

そうして、武笠が「コレジャナイロボ、というのを考えた!」と言ってきて、売れなさそうだけど、とりあえずやってみようと、2001年のデザインフェスタで「コレジャナイロボ」がデビューしました。

売っていくということよりも、お客さんとの間で話題になることを最優先させた、といっても過言ではないですね。

実際、はじめの頃は全然売れなかったですし。ですから、コレジャナイロボは、アクションリング、自爆ボタン、という系譜があって、生まれたものなのです。

![]()

お客さまへのメッセージ

坂本: デザインというものは必ずしも、形の整ったもの、とは限らないと思うのです。

クオリティーという点でみると、「コレジャナイロボ」の場合、ヘボくなくてはクオリティーが低いものになってしまいます。 「コレジャナイロボ」や太郎商店の製品は、大衆的で楽しめる、正直、馬鹿みたいなものかもしれない。

でも、おもちゃ屋さんではなく、アシストオンのような様々な機能的なデザイン製品を扱うお店の中に、「コレジャナイロボ」が一緒に並ぶことで、デザインや他の製品についても、もっと楽しんで見てもらえたらと思います。

デザインはありがたがって感じるものではなくて、生活の隣にあるものとして、もっと身近に感じてもらえるきっかけに「コレジャナイロボ」がなれたら、それは嬉しいですね。とにかく、楽しんでもらいたいです。

武笠: いいこと言いましたね。

僕らはザリガニワークスとして二人で会社をやっていますが、太郎商店のオリジナル製品に関しては、自分たちで手作りしていくことや、お客さまと直接コミュニケーションを取っていくことを大切にしているので、大量生産していくことも考えていません。今のペースでやっていきたいと思っています。

スタッフも増やすつもりもなくて、僕らは目の前のお客さんや企業、外部の人と関わりながら、僕らができる新しいことをやっていきたいと思っています。

![]()

インタビューを終えて

今回、ザリガニワークスさんをお訪ねしましたが、オフィス内はおもちゃ箱の中に入ってしまったような、圧倒される楽しさがありました。印象や性格も異なるお二人は、役割分担など絶妙なバランスで、お互い作用するように製品の開発を進めているのを感じました。

単に面白い製品を作っている訳ではなく、「お客さんと一緒に楽しむには、どうしたらいいのか」を冷静に分析し、そこからデザインをする。お客さんとのコミュニケーションから得る体感を、製品開発に活かしていく。そこが、多くの方々にも共感を得られる製品になっているのだと思いました。

ここ数年では、「コレジャナイロボ」を作った会社に企画を考えてもらいたい、と 企業から仕事の依頼を受けることが多くなってきたそうです。この作用する二人が、今後はどのようなものを手掛けていかれるのか。期待が高まると同時に、共感しながら一緒に楽しめたらと思います。

インタビュー AssistOn企画・広報部 斉藤有紀 2008.10.08

![]()

編集後記

AssistOn inFocusの人気記事から名作選、として復活させました。この記事は2008年10月 アシストオンWebに掲載したものです。

その後、「コレジャナイロボ」は様々な企業とコラボレートした商品を発表し、現在も多くのファンを作り続けています。ザリガニワークスは、ほかにもカプセルトイの「土下座ストラップ」など玩具の企画開発、デザイン、そして「ごはんかいじゅうパップ」や「無気力フレンズ」「石膏ボーイズ」などのキャラクターデザイン、作詞作曲、ストーリー執筆等、幅広く活躍しています。

アシストオンでは、「コレジャナイロボ」のほか「野望ポスター」など太郎商店の人気アイテムを取り扱っております。ぜひ、そのクオリティを手にとってお確かめください。

![]()

太郎商店の人気アイテム

「AssistOn inFocus名作選」をまとめたマガジンはこちら。貴重なインタビュー記事の数々を、ぜひご覧ください。