〈23年卒〉一目でわかる!!しっかり勝つためのサマーインターン設計

どうも!

アスナロがお届けするブログ〈Asnalo Picks〉のお時間です。

さて、22年卒採用が絶賛稼働中かと思いますが、23年卒のサマーインターンに関しても計画を考えるべきタイミングがやってきました。

ということで、本日のAsnalo Picksは23年卒のサマーインターンについて考えていきたいと思います。

▼23卒アンケート結果をお求めの方はこちらから

●22卒学生のサマーインターン事情

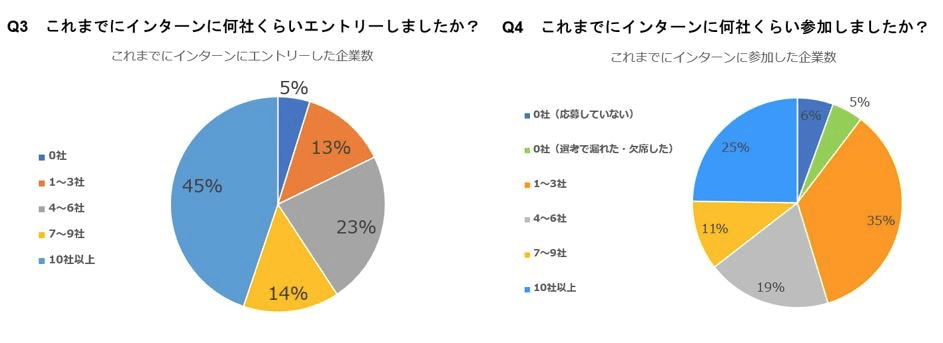

22年卒の学生が夏インターンシップ事情に関してですが、95%の学生が最低でも1社にエントリーしており、10社以上にエントリーした学生は45%に登りました。新型コロナウイルスの影響もあり就活への不安からか、インターンシップへの積極的な参加意思が感じられる結果に。

そして、実際の参加に関しては9割の学生が最低でも1社に参加、半数の学生が4社以上のインターンシップに参加したようです。

参照:【学生アンケート調査】2022卒学生への就職活動に関する調査結果 2020年11月

●サマーインターンは対面?オンライン?

22年卒のサマーインターンは「オンラインインターン元年」とでもいうべく各企業がサマーインターンのオンライン化が進みました。

昨年はオンラインでまでインターンをやるべきなのか?などの意見もありましたが、見事にオンラインでのインターン及び、選考は常識化しました。

出所:CLUTCH23年卒ユーザーアンケート

しかし、その中でもやはりサマーインターンを対面を希望する学生は一定数存在しているようです。

実際に弊社のキャリアアドバイザーからも「就活イベントはオンラインが良いが、インターンはできれば対面が良い」という声がよく上がっていると聞かされておりました。

とはいえ対面、オンライン「どちらでも良い」とする学生が割合としては一番多く、出来れば対面開催が望ましいものの、インターンの参加手段もさることながら別の要素にも価値をおいているということが考えられます。

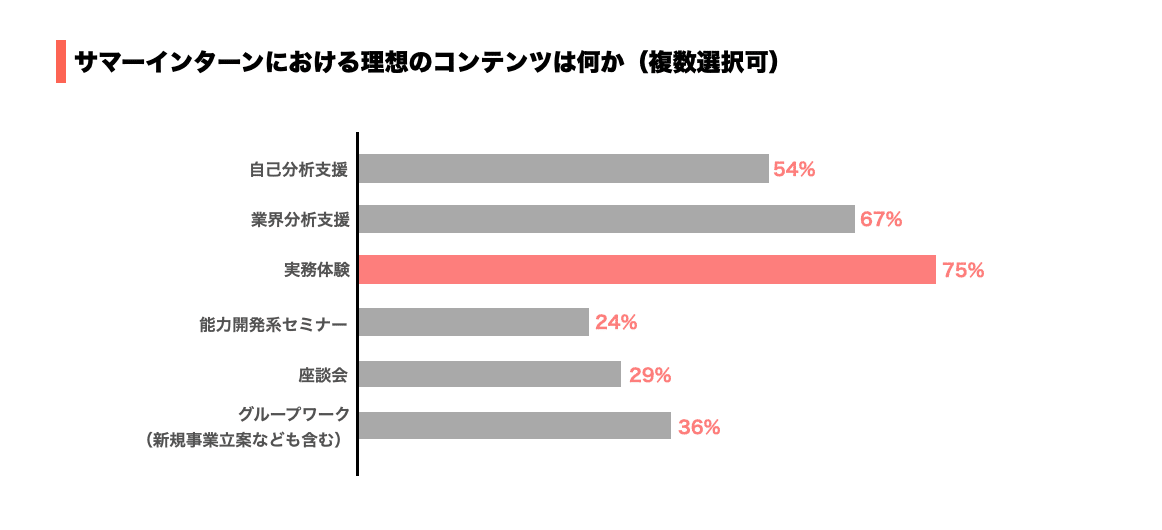

●理想のコンテンツはなんなのか?

社内受け入れの観点や実務の深さなども含め、実施には様々なハードルが存在していますが、実務体験が圧倒的人気となっています。

出所:CLUTCH23年卒ユーザーアンケート

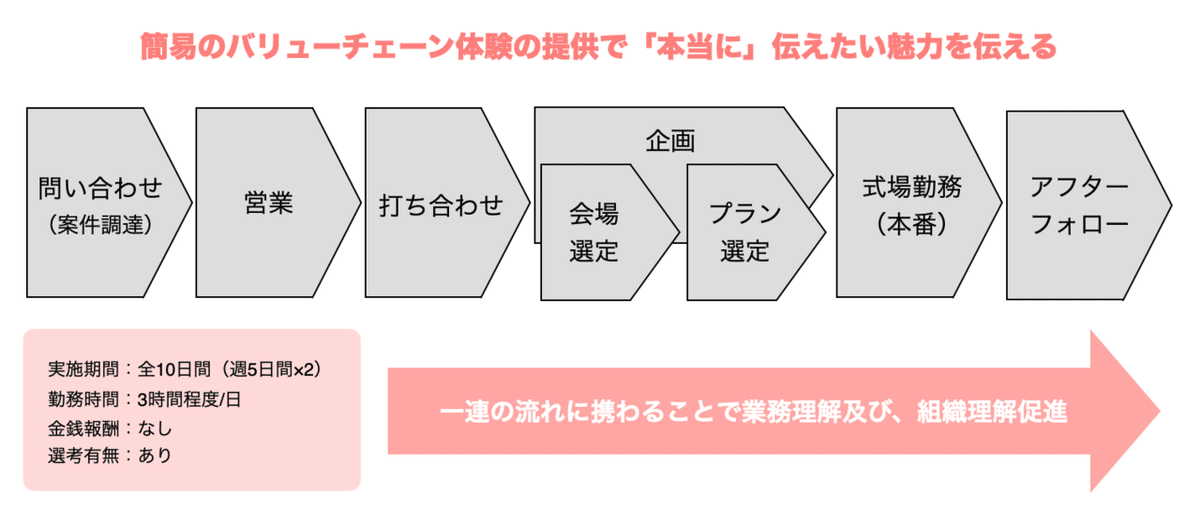

某ウエディング関連企業も実務体験をサマーインターンに取り入れておられます。実際に人気だそうで、インターンに参加するための選考も相当な倍率だそうです。

こちらの企業は簡易のバリューチェーンの体験を提供することで「本当に」伝えたい魅力を学生にうまく伝えておられます。

バリューチェーンの体験を促すことによって業務理解だけでなく企業の強みに触れることができると考えられます。通常、企業のケイパビリティはバリューチェーン内に存在することが多いですので、口頭で伝えるだけで留まるのとでは理解の促進度合いにも大きな違いが生まれると考えられます。

●オンラインインターンはどう考えるべき?

とはいえ、オンライン上での実務体験は非常に難易度が高いでしょう。

オンラインのインターンシップは何を実施すべきなのか。

インターンの種類に関しては大きく分類すると以下の3パターンです。

①会社説明・セミナー型インターン

②プロジェクト型インターン

③就業型インターン

※③就業型インターンはオンラインでは実施ハードルが高いというお話をしておりますのでので必然的に2択に

一般社団法人日本採用力検定協会はこれまでの傾向から、下記のようなコンテンツが学生が魅力を感じるコンテンツの例だとしています。

・自社ではなく、業界全体について知ることが出来るようなもの

・会社選びや仕事選びなど、将来の就職活動に役立つようなもの

・「グローバル」「地域活性」「高齢化」などの、注目を集めやすい普遍的なテーマで他社とコラボレーションして行う

・レクチャー付きで勉強になるビジネスプランコンテストとする

・業界第一線のエンジニアによる講義のあるプログラミングコンテストとする

また、下図は2020年卒、2021年卒、2022年卒学生のインターンに対する意見です。

これらをまとめてみると、学生がインターンに求めていることは「成長」「希少性」であることが考えられます。

そのように考えていくと「①会社説明・セミナー型インターン」はやや拍子抜け感は否めないですし、どちらかというと大手企業のような、もとより『ファン』がいる企業が行う方が効果が高く相性が良いです。

そうなると「②プロジェクト型インターン」が効果的であると考えられます。成長促進が期待できる企画を検討し、希少性を感じさせるためにも、フィードバックや課題の発表相手として社長や役員陣のアサインを行うと効果的です。

●最後に

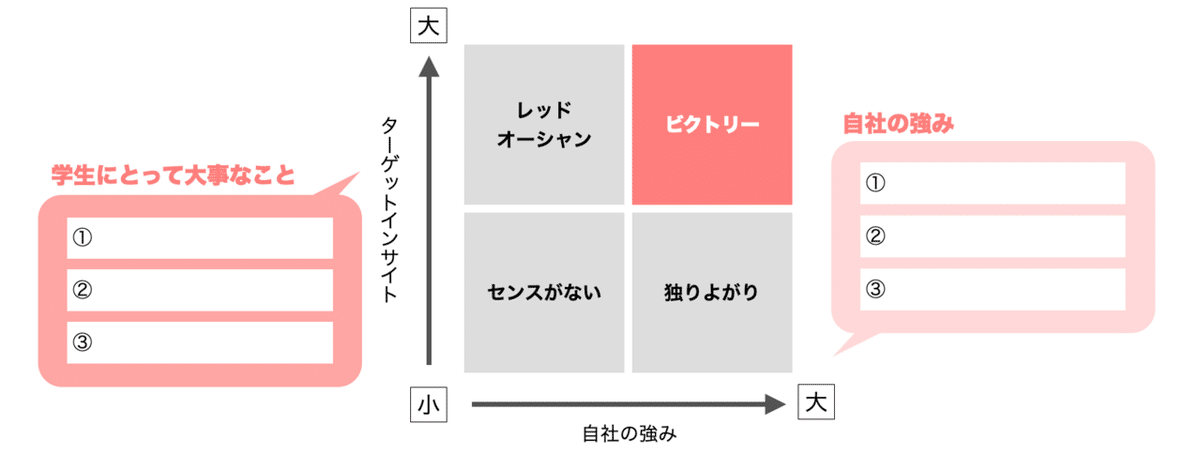

やはり採用活動を計画し実施する際に大切なのは、学生の求めていることと企業の強みが交わるところで訴求することです。

参照:『知名度が低くても光る人材が集まる採用ブランディング』

図で言うと右上「ビクトリーゾーン」です。

学生が求めている自己分析や業界研究などを展開することも大切ですが、それだけでは企業の強みが反映されにくいため差別化が難しくなります。これまでのアンケート回答を元に彼らにとって大事なことを整理した上で、自社の強みの整理を行う必要があると言えるでしょう。

▼強みの整理はこちら

21年卒のオンボーディング、22年卒の採用活動が真っ只中なのに頭の中は23年卒というご多忙の中で、お読みいただきましてありがとうございました!

引き続きよろしくお願いいたします!!