スタートアップマーケティングコミュニティ「GrowthHub」で登壇。マーケ✖️広報連携の可能性を探る

先日、山代真啓さんと大前宏輔さんが共同で立ち上げた完全招待制コミュニティGrowthHubさんにご招待いただき、newmoの中澤さんと一緒に広報PRについてお話させていただく機会をいただきました。

GrowthHubは現場でつかえるスタートアップマーケティングを学べる場ということで、若手の優秀なマーケターの方が有志で集っている熱量高いコミュニティでした。

講義内容はクローズドなので気になる方はぜひ入会していただければと思いますが、当日私が話した内容の触りだけ少し紹介したいと思います。

広報機能はどこに構築すべきか?

広報チームと言っても、多くのスタートアップでは最初兼務やひとり広報からスタートするケースが多いと思うのですが、広報機能をどこに置くか?は一つのテーマです。

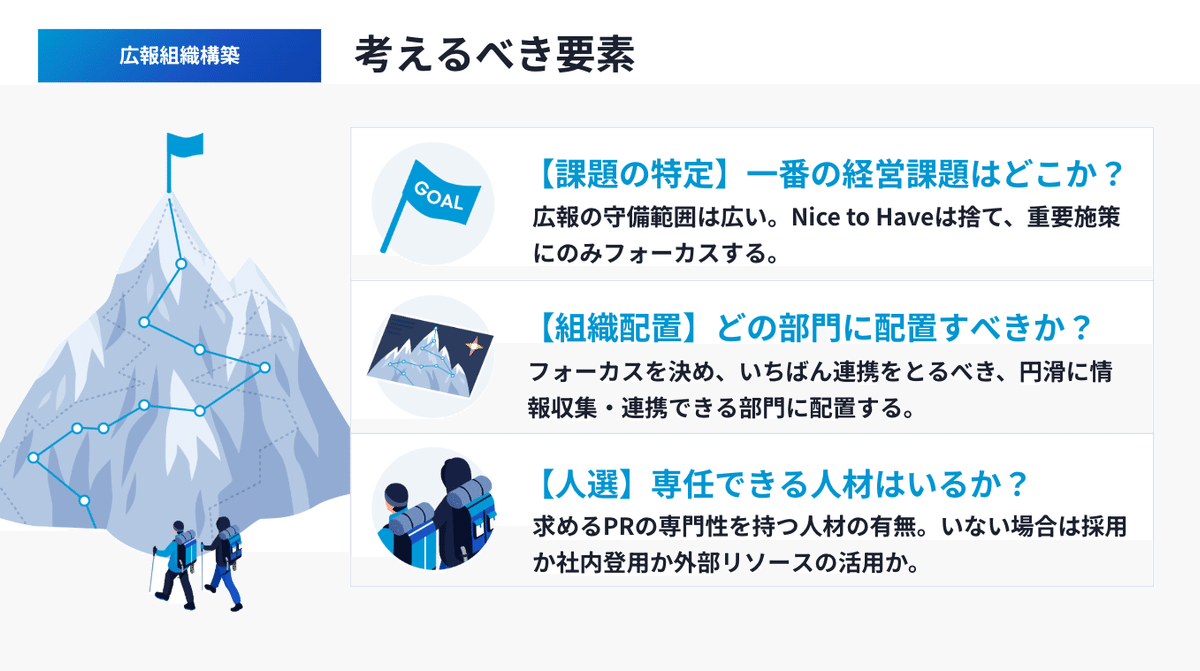

1. 経営課題を特定しフォーカスする

これが最も重要で、経営と目線合わせし、配置とリソースの確保まで合意できるとスムーズです。なるべく1テーマに絞ること。それ以外のことは思い切って捨てること(これがなかなか難しい・・)が重要だと思います。走りながらも流動的に変わってしまうことはあると思いますが、その都度経営課題に立ち返りフォーカスの合意をとっていきたいところ。

2. 一番連携しやすい部門に配置する

経営課題から決めたフォーカス領域のミッションを遂行する上で最も連携した方がスムーズな部門に広報機能を設置すると動きやすいです。経営直下、人事配下、マーケ配下などあります。複数のサービス展開が進んでいったり、全社のブランドカバナンスが課題になってくるレイターフェーズになってくると、広報(ブランド)機能を全社横断機能として配置するという選択肢も出てきます。

3. 人材を確保する

もしかしたら一番難しいかもしれない最適人材・リソースの確保。適切な専門性を持った人がアサインできれば一番いいですが、いない場合は採用するか、外部のリソースを活用するか(PR会社・業務委託など)、育成するか等を検討しましょう。

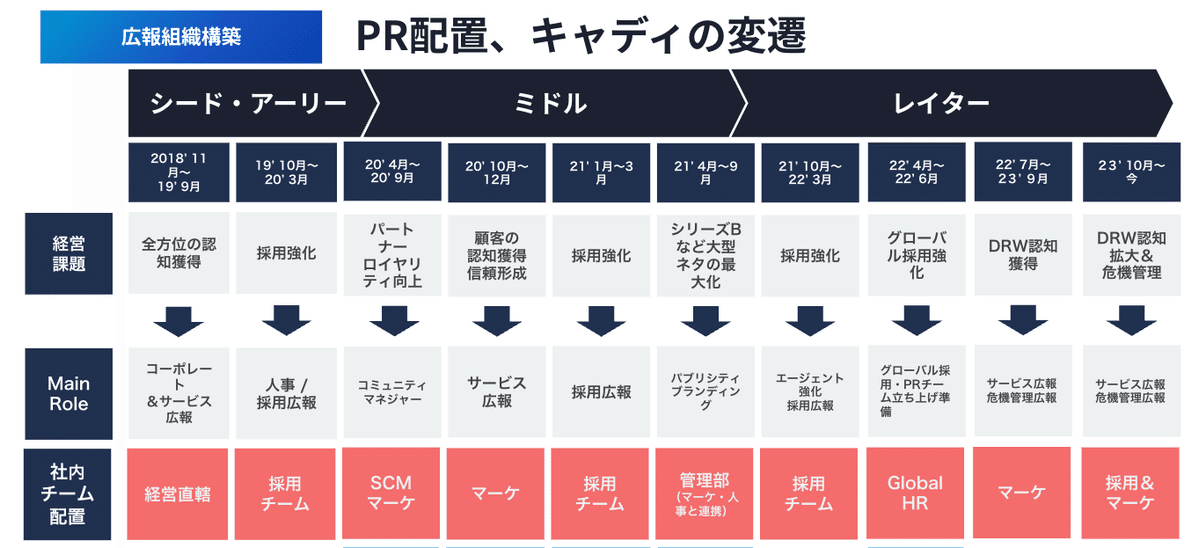

過去、私自身もキャディが10数名からグローバルで600人ほどの成長を遂げる過程でいろんなフォーカスの変遷を辿ってきましたが、どこに位置するかで広報の成果の出しやすさも大きく変わってくるというのが私の実感でもあります。

アーリー〜ミドルフェーズのスタートアップの多くは、大別すると「採用広報」か「プロダクト広報」のどちらかにフォーカスすることが多くなると思いますが、その中でも重要テーマを決め、リソースはそこにほぼ全集中するくらいの気持ちでちょうどいいと思います。

兼務やひとり広報はただでさえリソースが限定的なのでやることが散漫になると成果が出づらいor見えづらくなるからです。

マーケ✖️PRでプロダクト広報を最大化するには?

聴講者の方達がほとんどマーケターだったことや、中にはマーケと広報を兼任されている方もいらっしゃったので、広報機能をマーケティング組織に位置させ、プロダクト広報としての成果を最大化するための効果的な連携についてもお話しました。

私が所属するキャディでも今この形でやってるんですが、事例取材や展示会、イベント、調査、寄稿などにおいて連携することで、双方の領域をレバレッジできていると感じています。

より具体の内容に関しては過去noteでも少し紹介してるので良ければ参照ください。

会場からたくさんのご質問もいただき、熱量高い参加者の方とコミュニケーションできて、私自身もとても刺激になりました!

貴重な機会をありがとうございました^^

マーケ、広報、その他ポジション鋭意採用中!

最後に、キャディでは積極採用中なので、もしご興味持たれたらぜひご連絡ください。