1.HPSCが推進するトータルコンディショニングの考え方と実践に向けて 花岡裕吉(月刊トレーニング・ジャーナル2024年1月号、特集/トータルコンディショニングの鍵となるもの)

花岡裕吉・ハイパフォーマンススポーツセンター(HPSC)連携・協働推進部 産学協働推進課、国立スポーツ科学センタースポーツ科学・研究部 コンディショニング研究グループ、JSPO-AT、はり師、きゆう師、博士(スポーツ医学)

アスリートをサポートするうえで、「トータルコンディショニング」の考え方が打ち出されている。今回はハイパフォーマンススポーツセンターでアスリート支援と研究を行う花岡氏にお聞きした。

特集目次

https://note.com/asano_masashi/n/n2147fb5d0cbc?sub_rt=share_pb

トータルコンディショニングを定義

今回はHPSCが推進する「トータルコンディショニング」の概要について、お話ししていきます。

「コンディショニング」という言葉は、スポーツ現場で広く用いられていますが、シーンによってさまざまな意味を持っていました。そのような中、2010年の日本臨床スポーツ医学会学術集会において「コンディショニング」がテーマとして打ち出され、最大限のパフォーマンスを発揮するうえでのコンディショニングの重要性とその考え方について方向づけられました。

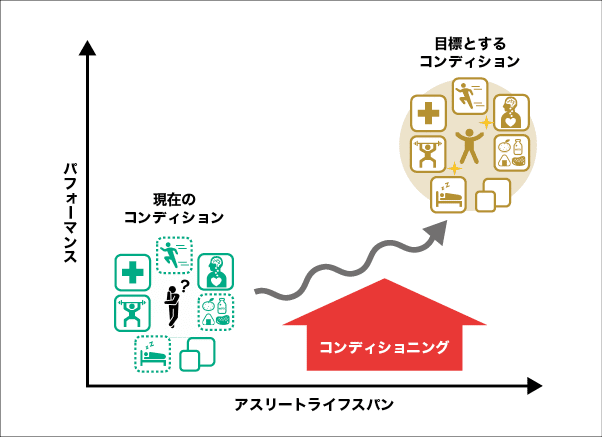

そして、HPSCでは、今回、刊行した書籍『アスリートのためのトータルコンディショニングガイドライン』にまとめているように、アスリートにおける「コンディショニング」について、「アスリートのハイパフォーマンス発揮に必要なすべての要因をある目的に向けて望ましい状態に整えること」と定義しています(図1)。

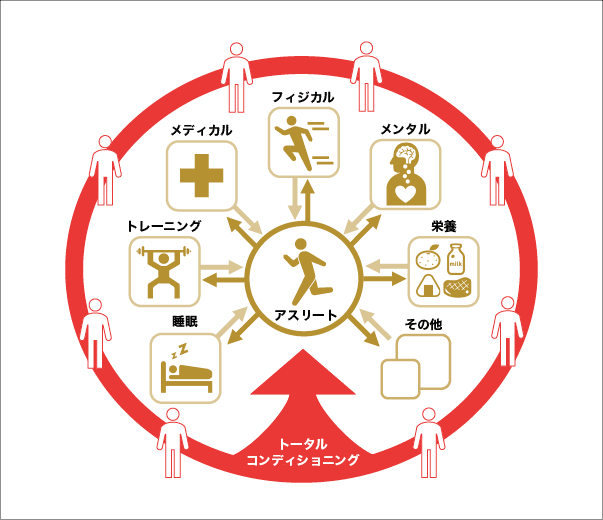

さらにHPSCは、アスリートにおける「トータルコンディショニング」を「アスリートの効果的なコンディショニングのために、各エクスパートが協力・協調して連携を組み包括的な活動を行うこと」としています。アスリートを支える専門家は自身の分野のエクスパートになることが重要です。そしてエクスパートは、各分野に関する高度な知見や技術・技能を持つことだけでなく、他分野のエクスパートとも協力・協調していくことが求められます。そのためには他分野の知識や技術についても一定の理解が必要です。

この「トータルコンディショニング」では、アスリート自身が課題を見つけ、あるいは周りの関係者が協力し、アスリート自身が主体的に考えて実践していく「セルフコンディショニング」に繋げていくことが大事であると考えます。そのとき、アスリートが関係者を頼る場面が想定されます。関係者もただ教えるだけでなく、アスリートのスポーツ医・科学、情報に関するリテラシーを高め、実践できるように教育的観点を持ってサポートを行うことが求められます。

図1 アスリートにおける「コンディショニング」

(出典:独立行政法人日本スポーツ振興センターハイパフォーマンススポーツセンター(2023).「アスリートのためのトータルコンディショニングガイドライン」.第1章1節.68頁)

ジェネラリストも重要

トータルコンディショニングでは、「ジェネラリスト」の存在も重要です。つまり自身の専門分野の知識や技能だけでなく、他分野について一定の理解を持ち、アスリートのコンディショニングを包括的にマネジメントする人材となります。

ジェネラリストには、様々な課題に対応できることが求められます。おそらく競技によって、また場面場面によっても求められることが異なってくると考えられます。現状では、ジェネラリストの役割を担う人に、「ジェネラリスト」を想起させるような職名がついていたり、具体的な役職名があったりするわけではないことがほとんどだと思います。アスリートを取り巻くエクスパート集団の中で適している人がジェネラリストとしての役割を担っているのが実情ではないでしょうか。

HPSCでは、スポーツ外傷や障害等によりリハビリテーションが必要となったアスリートに対して、メディカルとトレーニング、栄養、心理等の分野に関わる医師、理学療法士、S&C、栄養士、心理専門家、研究者が連携してアスリートを支援する「トータル・コンディショニングサポート」を実施しています。そこではスポーツ医学・研究部コンディショニング課が中心となり、理学療法士も含めて総合的なスポーツ医・科学支援を実施しています。また、各競技の事例として、競技コーチがジェネラリストとしての役割を果たすこともあり、2023年12月14日にHPSCが主催する「ハイパフォーマンス・カンファレンス2023」において『世界に勝つための「トータルコンディショニング」』と題してシンポジウムを行います。HPSCのトータル・コンディショニングサポートやエリートラグビーとエリートサッカーに関わる専門家をお招きし、それぞれのトータルコンディショニングの事例をご紹介いただきます。カンファレンスの模様は収録して後日配信されますので、ぜひご覧いただけたらと思います。

他機関の事例として、ある大学においても、栄養やトレーニング、心理などの先生方が学生アスリートをサポートしていると伺ったことがあります。そこでは、栄養の専門家の方がジェネラリストとしての役割を果たしていると聞いています。また、他の大学では、心理の専門家がトータルコンディショニングの環境づくりに取り組んでいるということも聞いています。専門性や経験もあるのでしょうが、分野や求められることによってどの専門家がジェネラリストとしての役割を果たしていくのかは変わってくるのだと思います。ジェネラリストの存在がより効果的なトータルコンディショニングの実現につながると考えます。

ゆくゆくは、「ジェネラリスト」のような職名が組織ごとに決まってくるのがいいのかもしれませんが、おそらく専門家によるチームができあがっていく過程で、自然とそのような役割を担う人が出てくることもあるのではないでしょうか。そのほうが、ある専門家にすぐにアクセスできない場合(すぐに話せるような距離にいない等)など、ジェネラリストの役割を持つ専門家を経由して相談したほうがスムーズであるかもしれません。HPSCとして重要視していることは、各分野のエクスパートが分野間で協力・協調し、それぞれの役割を果たしながらしっかりアスリートへのサポートを回していくことです(図2)。

図2 アスリートにおける「トータルコンディショニング」

(出典:独立行政法人日本スポーツ振興センターハイパフォーマンススポーツセンター(2023).「アスリートのためのトータルコンディショニングガイドライン」.第1章1節.69頁)

各地でのサポート体制のために

ジュニア世代や、日本各地にいるアスリートに対しコーチ、トレーナー、医師、セラピスト、栄養士、心理専門家など、多分野の専門家がそろった環境を提供できるかというと現実的には難しい状況です。自分が学生の頃にこのようなサポートを受けられたかどうかを考えると、難しかったと思います。この「アスリートのためのトータルコンディショニングガイドライン」で紹介されている知見が普及し、一定水準のサポートを受けるうえでの基礎となっていくことを期待しています。

学生アスリートがスポーツを始めたり、スポーツを継続するきっかけとなるのは、その人に影響を及ぼす人がいたと思います。多くの場合、親やコーチがそれにあたると思いますが、トータルコンディショニングの考え方に則れば、そうした人がジェネラリストの役割を果たし、様々な専門家と連携して学生アスリートの活動をサポートするのがよいと考えています。コンディショニングを実践する中でどうしたらよいだろうという場面に遭遇することも多々あると思います。そういうときに連携できるネットワークが有用になると思います。

サポートの実際 ──免疫チェック

ここからは、免疫を例に、コンディショニングのサポートについてお話します。

スポーツと免疫機能の関係を検討した研究は30年ほど前から進められています。免疫機能について調べるには、どうしても採血などの必要があり、スポーツ現場での応用がなかなか難しかったのですが、10年ほど前から、唾液中の免疫学的指標を短時間で計測可能なデバイスが開発され、競技現場での研究が進んできました。

HPSCの館内には「コンディショニングスペース」という施設があり、アスリートやコーチがJISSの研究員や各分野の専門家に相談することができます。そこでは、唾液の検体採取から検体解析を30分ほどで完了し、その結果をフィードバックする「免疫チェック」を行っています。風邪を引きやすいと感じていたり、海外から帰ってきて体調を崩した、というアスリートが興味を持って測定に訪れます。アスリートが現在どのような状況であるのか、たとえばトレーニングをどの程度行っているか、リカバリーの内容、睡眠時間、現在の疲労度はどうか、など主観的なところも含めて聞いています。

指標として唾液中のSIgA(分泌型免疫グロブリンA)という抗体を用いています。なぜ数値が上がったか、あるいは下がったかについて、JISSの研究員が説明します。トレーニング量や、リカバリー、睡眠、疲労感を評価して、必要なアドバイスを提供します。

ここから先は

¥ 150

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?