Rambling Noise Vol.66 「メルマガナイトへGo ahead! その52」

話は長くなってしまったが(え? いつものことですか。そうですか)、ま、何はともあれ、湖川友謙と池上遼一、大友克洋。それがアサノさんの絵的な「センセイ」というか、まぁ目標値だったのだ。

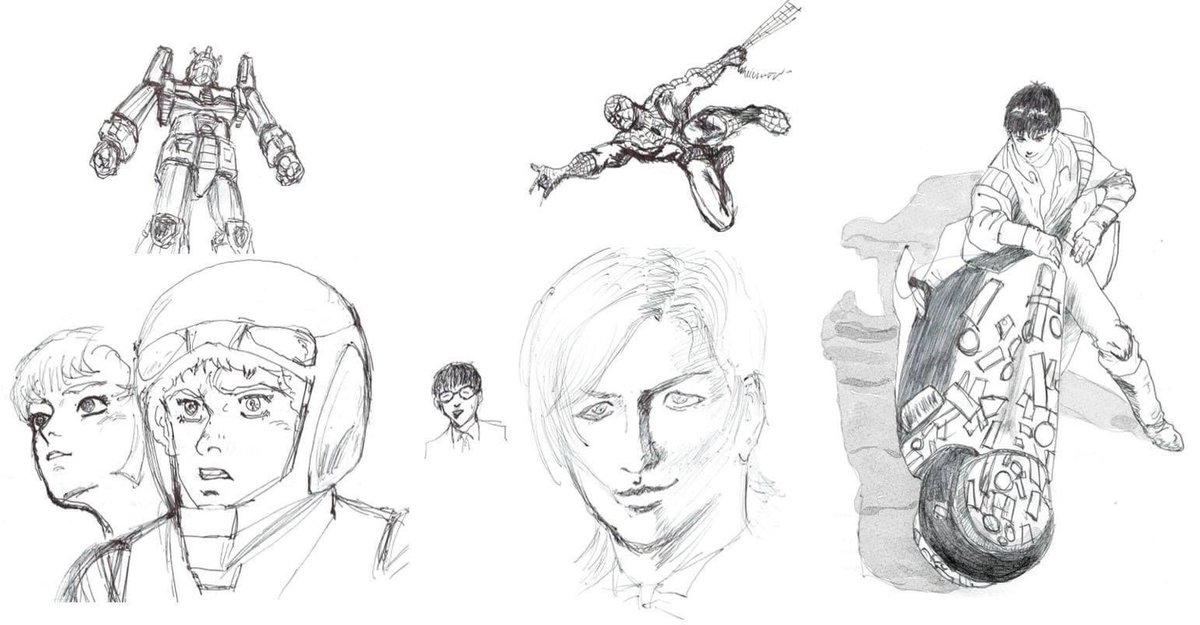

というワケで、久方振りに御三方の模写してみたりして。

ボールペンでちょちょっと描いてみただけな割にはまぁまぁではなかろーか。

因みに、谷口ジローは「センセイ」ともまた違くって、やはり異能の人なのだけれども、むしろ憧憬の対象なのねー。

漫画、アニメ、シナリオ、小説、ドラマ、映画、音楽、絵画、面白いと思ったもの、刺激を受けたものに対して憧れを感じ、自分もこんな風に表現したいと思う。

守破離。

千利休が唱えた通り、人類とは(大上段!)、何かを始める時に模倣から始める生き物なのだ。

まずは模倣から入り、段々とそれに自分故の創意が加わり出せば、こっちのものだ。

やがて、対象は様々なジャンルへと拡がるのだ。

堀江貴文さんの著書『最大化の超習慣』でも、「9 アイデアの極意は、脱オリジナリティ」の節に於いてこう書かれている。

「真似し、学び、実行し、失敗し、チューニングしてリトライする。その試行錯誤のプロセスで、いやでもあなたのカラーが出てくる。なにを真似するか? その選択がアイデアなのである」

そそ、P58ね。

さあ、あなたはどうだ? と。

そういうワケで、「まいっか」気質で大雑把なO型らしく、なんでもかんでも熱し易く冷め易かった筈のアサノさんが、どういうワケだか飽くことのなかった、おそらく唯一のモノ。それが絵や漫画を描くことだった。

うん、まあ大体。

しかし、当時は、プロの漫画家に直接若しくは、出版社へと原稿を持ち込みして編集者に口利きをしてもらい、アシスタントになって腕を磨く、というのが漫画家へのスタンダードコースと言えた。

そう、池上遼一のキャリアだって、水木しげるのアシスタントから始まったのだ。ネットで原稿を公開してほにゃらら、なんてことはあり得なかったのだ。

https://crea.bunshun.jp/articles/-/25539

ところが、茨城県の片田舎で暮らす少年は、その後成長を重ねるうちに、あれこれと・・・こう・・・なんだ、その・・・色々あって十代半ばで目的意識というものを失するのであった。

従い、漫画家への夢も情熱も虚ろなものと化していく。

嗚呼、デカダンスアサノさんの運命や如何に。

(続く)