不自由を見に行くつもりじゃなかった あいちトリエンナーレ2019その2

2019.09. 29

2日目 愛知芸術文化センター、名古屋市美術館、四間道・円頓寺

朝ごはんは喫茶店でモーニングをやりたいと思っていて、コンパルでエビフライサンドを食べた。おいしい! 朝からおなかいっぱい!

まずは最もホテルから近く、最も作品数が多い愛知芸術文化センターへ。

豊田市美術館と同じようにとにかく「なにこれ面白い!」と思える作品が多くて、わくわくする。とても刺激的だった。

早めに着いてしまい、会場周辺をうろうろしていてキャプションを見つけたジェームズ・ブライドル「ドローンの影」は最初、作品がどこにあるのかわからなかった。窓から見下ろした地面に描かれた白線のシルエットがそれだと気づいてちょっと驚いた。

生身の人間かと見まがうピエロたちが広いフロアに座り込んでいるウーゴ・ロンディノーネ「孤独のボキャブラリー」も忘れがたい。同じ目の高さにかがみ込んで、ピエロの顔を一体一体のぞきこんでしまう。

十分間でという制限時間つきで書いた遺言を集めてランダムに表示しているdividual.inc「ラストワーズ/タイプトレース」は、会場で実際に見たあと、会期終了直前に投稿した。

匿名だし、誰にも読まれることはない、と思って絶対に公開できないような文章を書いてしまった……

この何年かに観たいくつかの現代美術の展示、とくに〈サンシャワー:東南アジアの現代美術展〉やアーツ前橋の〈闇に刻む光 アジアの木版画運動 1930s-2010s〉の影響で東南アジアへの興味が深まっていて、パンクロック・スゥラップの木版画「進化の衰退」を観られたのは嬉しかった。ストレートな強さ、力を感じる。

袁廣鳴「日常演習」、永田康祐「Translation Zone」など、映像作品もついつい見入ってしまう面白いものが多かった。

そして映像インスタレーションを観続けたあとに平面の絵画を観るとホッとする、というか、個人的には向き合いやすく感じる。ミリアム・カーンの絵画、美しかった。描かれているイメージは不穏なんだけれども。

文谷有佳里のドローイングもよかった。

楽しめたからこそ「表現の不自由展・その後」をはじめ展示停止・一部展示停止の作品があったこと、卑劣な脅迫や市長という権力者からの圧力によってそのような状況に追い込まれたことが、残念でたまらない。閉鎖されたブースや何も映っていないスクリーンには、想像以上に打ちのめされた。

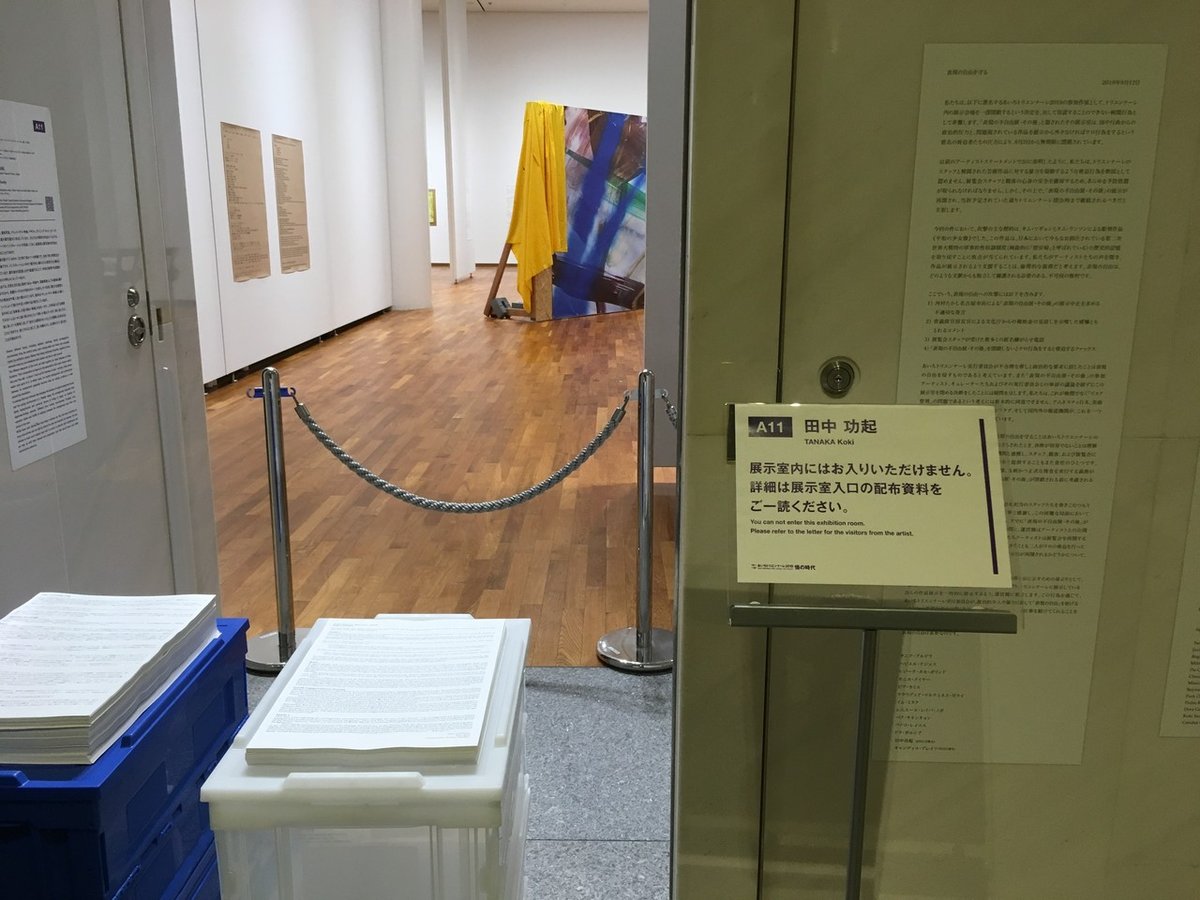

抗議の意味で展示停止や展示内容変更を選択した作家たちの多くは作品のかわりに真摯なステートメントを掲げていて、その誠実さには打たれたし、私も賛同するのだが、なぜ本来のかたちで見学できないのだろう、という悲しみと悔しさは消えなかった。

タニア・ブルゲラの作品とか、ほんとうに観たかったな……

閉鎖されている「表現の不自由展・その後」の展示室の扉と壁には、来場者が自分が体験した「不自由」について書き込んだ付箋がびっしり貼られていた(ReFreedom_Aichiによる#YOurFreedomプロジェクト。ちょうどこの日、付箋で壁が埋まってしまったため扉が開き、付箋の貼付可能エリアが拡張された)。

圧倒され、心底つらくなりながら私も書いた。このとき動揺のあまり、用意されていた記入台に展覧会のフリーパスポートやパンフレット、資料などを一式入れていたクリアファイルを置きっぱなしにしてしまい、会場を出てから気づいて真っ青になって取りに戻った……(係員さん付き添いのうえでとくべつに再入場させてもらい、無事に見つかりました。その節はほんとうにすみませんでした、ありがとうございました……)

次に向かった名古屋市美術館では、桝本佳子の陶芸作品に惹かれた。イカやカジキマグロがめちゃくちゃかわいい。伝統工芸の技法で作られた、ひたすら美しく実用には耐えない陶器たち、すごくよかった……。

性差別・性暴力の体験を問いかけるワークショップで書かれた回答が展示されているはずだったモニカ・メイヤーの「The Clothesline 2019」では、吊り下げられていた回答がすべて撤去され、破られ、踏みにじられた未記入の質問用紙が床を埋め尽くしていた。

作家の怒りを強く感じて、その場にいるだけで涙が出た。

四間道・円頓寺エリアも足を伸ばしてよかったと思う。

街の空気と作品がうまく溶け合っていると感じた。商店街は歩いているだけで楽しいし、座敷に津田道子「あなたは、その後彼らに会いに向こうに行っていたでしょう。」、蔵に岩崎貴宏「町蔵」が展示されていた伊藤家住宅など、ロケーションも含めて楽しめた。

葛宇路の名前をめぐる作品「葛宇路」ではちょっと笑ってしまった。

毒山凡太朗の「Synchronized Cherry Blossom」のういろうで作られた桜の花がきれいだった。映像作品と合わせて印象に残っている。

全体に、時間を惜しんで通り過ぎてしまいがちな映像作品をいつになくじっくり観たため、まる一日がかりだった。展示中止の作品が全て公開されていたら、夜まで使わないと見きれなかっただろうと思う。

キュンチョメの作品だけ、整理券の時間が合わなくて見られなかったのが心残りだった。

帰宅してから、ものすごい疲労が来た。

遠出して泊りがけで展示会場を歩き回ってエネルギーを消耗しただけではない、酷暑のなかをもっとハードに動いた瀬戸芸でもこんな疲れ方はしなかった、という疲労感だった。

表現の自由が権力によって規制されていること、私の見る権利が不当に奪われていたことを強く実感して、ぐったりしてしまったのだと思う。

脅迫やテロ予告がなく、完全な形で展示を鑑賞できていたら、持ち帰ることができたものはまた違ったのだろう。「表現の自由」の問題がクローズアップされ、そこを考えずにはすまない状況にされたことで、本来存在していたテーマをおそらく受け取りそこねた。

私は切実にそれを受け取りたかった。

日本という国では自由が保障されている、と私は心のどこかで信じていた。この国で、二十一世紀になってから、こんなふうに自由を侵害されるなんて、思ってもみなかった。

一年経っても怒りと悲しみはまったくおさまらず、むしろ強くなる一方だ。あいちトリエンナーレ2019で観たものと観られなかったもののことは、ずっと忘れずにいたい。