シュルレアリスムと日本

今年2024年は、詩人のアンドレ・ブルトンが、『シュルレアリスム宣言』を発表して100年目の節目の年。

それを記念して、現在、板橋区立美術館では、日本におけるシュルレアリスムの展開を紹介する、

“シュルレアリスムと日本”という展覧会が開催されています。

日本で初めてシュルレアリスム的な作品が発表されるのは、『シュルレアリスム宣言』が発表されてから、わずか5年後のこと。

阿部金剛や古賀春江といった画家たちが、シュルレアリスム風の絵画を二科展で発表しました。

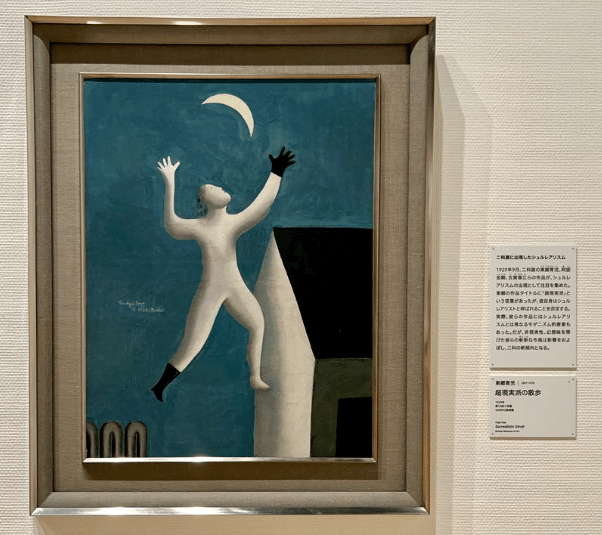

若き日の東郷青児も、そのうちの一人。

SOMPO美術館のロゴマークにもなっている彼の初期の代表作は、《超現実派の散歩》というタイトルに、「超現実派」という言葉が使われています。

ただし、東郷青児本人は、自身が超現実派であることを否定していたそうです。

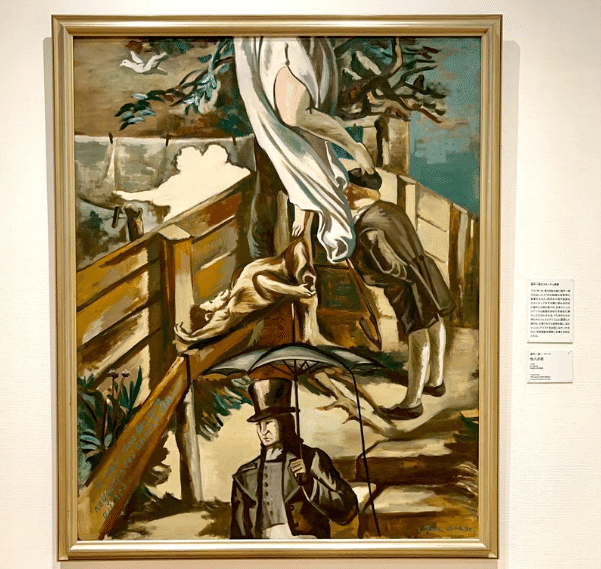

シュルレアリスムを本格的に日本に持ち込んだのは、留学中のフランスで、実際にシュルレアリスムを目の当たりにした福沢一郎でした。

モチーフを本来あるべき環境や文脈から切り離して別の場所へ移し置く。

シュルレアリスムの手法の1つ“デペイズマン”をちゃんと使いこなしています。

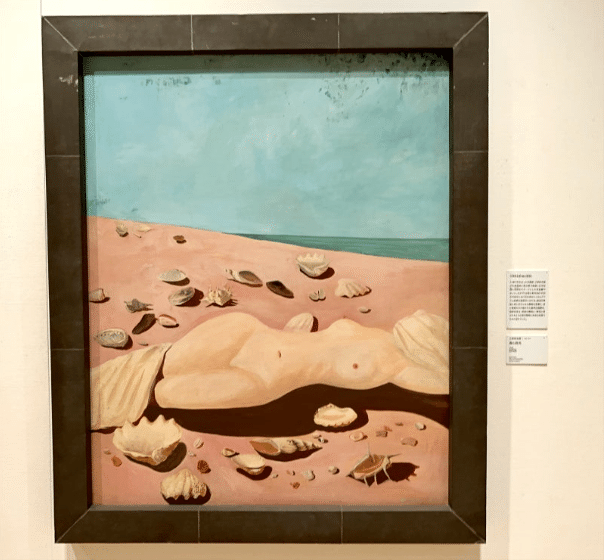

こうしてシュルレアリスムが本格的に導入されると、32歳の若さでこの世を去った夭折の画家・三岸好太郎や、

井上長三郎や靉光ら池袋モンパルナスの画家たちなど、

多くの若い洋画家が、こぞってシュルレアリスム的な絵を描くように。

日本においてもシュルレアリスムは一大ムーブメントとなりました。

ただし、ちゃんと理論を咀嚼できた画家もいた一方で、シュルレアリスム絵画の見た目から入るタイプの画家も少なくなかったようで。

とりわけダリっぽい作品が多く見受けられました。

ときどきマグリットっぽいのも。

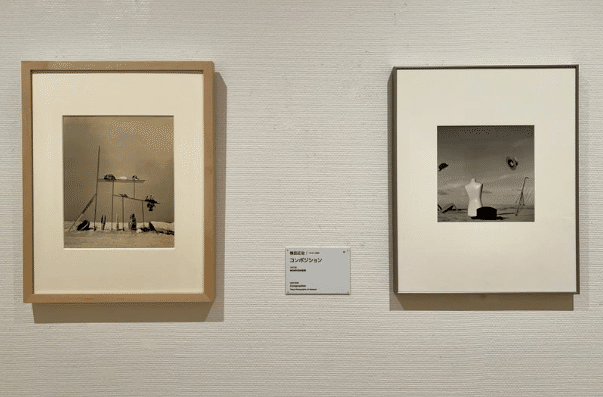

また、シュルレアリスムの影響は、

洋画家だけでなく、一部の写真家にも及びました。

偉大なアマチュア写真家として知られる植田正治もその一人です。

なお、日本におけるシュルレアリスムを語る上で、

避けて通ることができないのが、戦時下の弾圧です。

前衛的なシュルレアリスムは、危険思想として監視の対象となり、シュルレアリスムの中心人物だった福沢一郎と美術評論家の瀧口修造は、

1941年に、治安維持法違反容疑で検挙、拘留されています。

他にも検挙されたり、あるいは戦争に招集されたり。

次第にシュルレアリスムのムーブメントは萎んでいくのでした。

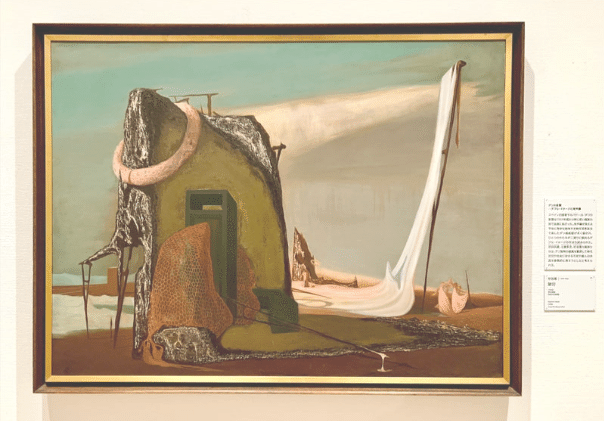

ただし、戦後になると、シュルレアリスムが少し復活。

岡本太郎をはじめ、古沢岩美、早瀬瀧江ら、戦前からシュルレアリスムに取り組んでいた画家が、再び、シュルレアリスムの表現に挑むようになったのです。

本場フランスのシュルレアリスムとは、似ているようでどこか異なる日本のシュルレアリスム。

しかし、彼ら日本のシュルレアリストがいなかったら、日本にシュルレアリスムの表現は根付かなかったでしょうし、何より、「シュール」という言葉は定着していなかったかも。

作品はシュールなものが多くありますが、展覧会の内容自体は決してシュールでなく、わかりやすく、かつ興味を引くものとなっていました。

日本におけるシュルレアリスムの決定版ともいうべき展覧会です。

⭐️⭐️

ちなみに。

個人的にお気に入りの作品は、

本展のメインビジュアルにも採用されている《多感な地上》。

たくさんある白いハイヒールのうちの一つから、黒い子犬が産まれています。

さらに、少女のリボンが鳥に変化。

観れば観るほど、謎めいた1枚です。

なお、作者の浅原清隆は、出征先のビルマで行方不明となっているそう。

これほどの才能を持った画家だけに、その悲しい結末が惜しまれます。

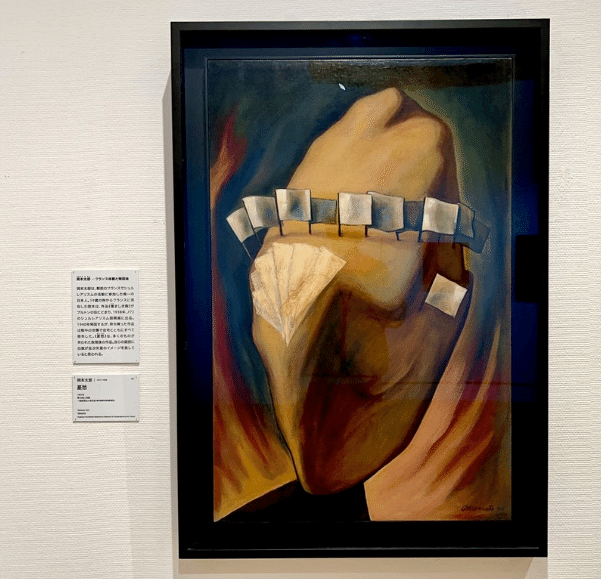

それから、もう一つ印象的だったのが、

鶴岡政男の《鼻の会議》という一枚です。

タイトル通り、鼻が会議をしている模様。

野性爆弾のくっきー。さんの世界観を彷彿とさせるものがありました。