オートクローム(Autochrome)は最初のカラー写真だ

赤い服を着たクリスティーナ(1913)、100年前の写真だが、なんとも思いを馳せる写真だ。(Portrait of Christina wearing a red cloak, 1913, Lieutenant Colonel Mervyn O’Gorman.)

これは、オートクローム(Autochrome)で撮られている。

今回は、学際の一面として、この写真化学であるオートクローム(Autochrome)の概要をご紹介したい。

Fig. Autochrome -Lieutenant Colonel Mervyn O’Gorman. © Royal Photographic Society Collection

オートクロームは、初期のカラー写真技術であり、フランスのリュミエール兄弟(映画の創始者)により開発(1903年特許取得)され、商業化された。

この手法は、フォト・セセッションのメンバーやいわゆるピクトリアリズムの写真家の何人か(フランク・ユージン、クラレンス・H・ホワイト&アルフレッド・スティーグリッツ、他)の写真家の間で取り扱われたり、その写真化学のロジックをそのメンバーによって拡張する研究も行われている。そして、当時の欧州の先進的な写真家のエセルドレダ・ジャネット・ラング(女性写真家/Etheldreda Janet Laing,英)たちや、一部のアマチュア写真家(フランスの銀行家/アルベール・カーン)にも利用された。ただ、高価であったこと、そして、一枚限りで複製ができないことなどの問題点も多くあった。ただ、それは、当時のカラー写真の主要な方式であったが、普及はしなかった。

カラーリバーサルと言えば、1930年代にイーストマン・コダック社のカラー・リバーサル・フィルム「コダクローム」(RGB)からだろう。

このオートクローム法は、写真化学として、学際的な視点で考えると、

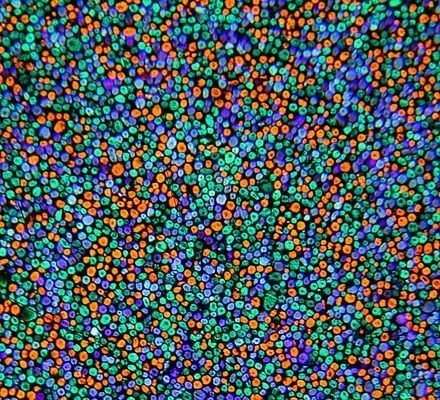

乾板(原板)の上に、3原色(加法混色;RGB)に染色したジャガイモのデンプンの細粒を均一に載せフィルターとして使った。

そして、ニスとパンクロ乳剤(感光剤)を塗布して製作する。そして、撮影はガラス面(3色のフィルターで色分解:それぞれの色に応じた光のみを透過)を被写体に向けて行なう。撮影後は、早期に反転現像処理を行う。

その感光材料には、1mm四方にRGB(Red Green Blue)三原色のいずれかの色がついた約5000個のデンプン粒がランダムに塗られていた。

その乾板はリュミエールにより商業化され、1907年から市販された。

Fig.1mm四方にRGB(Red Green Blue)三原色のデンプン粒

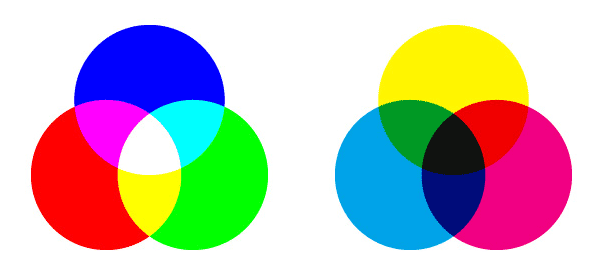

ここで、あえて、解説する事でもないが、光の3元色である加法混色(RGB)は、合わせると白になる。これは、スマホ画面、タブレット、スライドフィルム(コダクローム)、PCモニタ、テレビ画面など。

色材の三原色(原色混合YMC:Yellow Magenta Cyan)は、合わせると黒になる。印刷物(日本では、YMCK)や、写真のプリントがそうだ。

そして、加法混色(RGB)と原色混合(YMC)は補色の関係にあると言うことだ。

Fig.3元色:加法混色(RGB)、原色混合(YMC)と補色の関係

ただ、絵画は、基本、絵具の三原色(原色混合-YMC)で描かれている。ただ、ここで、印象派の手法(点描)を省みたい、遠くから、RGBを並べると、どうだろう?そう、白く見えるのである。

このあたりが、オートクロームを解説したり、理解する上でのポイントかも知れない、これは、ゴッホ等も使っている手法だが、写真化学の基本でもあるのだ、だから、学際的(ジャンルのまたいで、知の共有)な視点は大切だと言うことだろう。

オートクロームの乾板は、スライドのように、透過光線上で観るものではないだろう、なのに、光の3原色(加法混色;RGB)と言うことは、印象派の点描のそれと同じだと言うことだ。この辺は、写真化学と光学も含めた学際的な視点が、原稿を書くのなら、大切だろう。

これ申し上げたいのは、オートクロームの内容を出版(解説)には、写真の歴史や芸術論も大切だが、学際視点を忘れないでほしい・・

「科学」の進歩とリンクして、「技術と芸術」は展開していくと言うことだ。