工芸の美と、モダンの美。*Homo Faber n.7*

Homo Faber(ホモ・ファーベル)は、2年おきにベニスのサン・ジョルジョ・マッジョーレ島で開催される、高級工芸品の国際展示会です。今回はシリーズ7回目。

アートじゃないアート。Homo Faber n.1

未来の創造者たち。Homo Faber n.2

日本の匠と、イタリアと。Homo Faber n.3

紙は、紙にあらず。Homo Faber n.4

現代の、芸術のパトロン。 Homo Faber n.5

東洋と西洋が、出会う場所。 Homo Faber n.6

帰る途中に、最後と思しき建物に遭遇。

階段を上らなければならない。

足が棒のようだ。

どうしようか。

一瞬迷ったけど、最後の力を振り絞って踏み入れた先は。

閉館1時間前くらいなので、人がまばら。

おやおや?

おやおやおや?

製作は、宝飾ブランドのカルティエ(Cartier) 。日本の四季にインスパイアされて、1900年初期に製作されたものらしい。

Details: Genealogies of Ornament

テーマは「装飾の系譜」。伝統的な技法を使った職人の緻密なモノづくりと、モダンで洗練されたデザインを融合させた、世界のラグジュアリー・ブランド15社のセクションです。

疲れたからといって、スルーしなくて、本当に、本当に、よかった。。

Chisou

1555年年創立の京友禅の老舗「千總(ちそう)」

参照:Homo Faber

振袖の写真は、ライトが写り込んで撮れなかったので、Homo Faberから参照しています。友禅史会所蔵の重要文化財「束熨斗文様振袖」を復元製作したもの。なんて華やかで、なんて美しいんでしょう。

着付け師だった母の影響を受け、わたしも着物が好き。イタリアに来ていなければ、わたしも着付け師になっていたかもしれない。四季を草木や、色で表現し、冠婚葬祭を文様で演出する、稀有な伝統文化。

訪れたのが遅かったので、デモンストレーションを見れなかったのが残念。悔やまれる。

A. Lange & Söhne

A.ランゲ&ゾーネ。時計に詳しくない私でさえも、その美しさ、その技術、その表現力を、心の底から堪能しました。時計が好きな人だったら、ここから動けないかも。

大きな顕微鏡のような機械で、作業をする職人。本当にこの仕事が好きで、A.ランゲ&ゾーネ社で仕事ができるのを誇らしく思っているんだろうな。

終日のデモンストレーションで疲れているだろうに、話しかけると、楽しそうに、嬉々として説明してくれました。

彫金にも使う、歯医者さんに置いてあるような道具で、とっても小さい、直径1センチくらいのテンプ受けに、手で彫っていきます。

この技法は、エングレービング(彫る作業)のなかでも、平彫り技法と呼ばれるもので、花模様を描いていきます。

なんという、ミクロなお洒落。時計の「粋」。

たぶん、こんな感じになるのでしょう。もはや、どちらが時計の表なのか、わからない。

彫り職人の署名入り証書。職人がデザインしたものが採用されることもあるそうです。説明してくれた職人さんの、オリジナル柄を見せて頂きました。

こちらは懐中時計。細かい装飾、美しい佇まい。このような装飾品って、お金にものを言わせて買うのではなく、その良さを知ってる人が手にしてはじめて、身につける人も、装飾品も、輝くんだろうな。

A.ランゲ&ゾーネは、ドイツの会社。大戦後に再建にかかろうとした矢先。1948年に、ソビエト占領地区内にあった会社が東独政府に接収され、A.ランゲ&ゾーネも消滅。

1989年11月に、ドイツの東側と西側を阻むベルリンの壁が崩壊し、ドイツが統合。

ウォルター・ランゲは、千歳一隅の好機だと判断し、時計ブランドの経営者として実績を持っていたギュンター・ブリュームラインと共に、A.ランゲ&ゾーネの工房を新たに設立。

ウォルター・ランゲは後に、「あの頃はまだ何もありませんでした。作って売る時計もない、従業員もいない、社屋も機械もない。あったのは、再びドイツ・ザクセンで世界最高の時計を製作したいという思いだけでした」と当時を振り返っています。

大戦を経験し、さらに社会的情勢に巻き込まれ会社を失い、その後に再建。言葉に表すと、ほんの数文字。行間に込められた、絶望、苦悩、想い、夢。

諦めなければ、いつか、チャンスは訪れると思っていも、ベルリンの壁が崩壊するまでの約40年間。将来はなにも保証されていない、暗闇のなかで、再建する強い想いを持ち続けたからこその、いま。

Jaeger-LeCoultre

ジャガー・ルクルト。1833年に、スイスのジュウ渓谷にて、アントワーヌ・ルクルトが、家族で使用していた小さな小屋を時計製造の工房へと作り変えたことから、歴史は始まります。

今回は「アトモス」の展示。アトモスは、半永久的に動く機械式時計。

下の写真は、アトモスを分解したところ。左側後方に白衣を着た人がちょっと映っているけど、彼の手前にある、銀のお皿を何枚も重ねたような容器。これが、アトモスの心臓です。

ちょっと、こっちに来てみて。と手招きされ、近づいてみると、

はい。これ持ってみて。ボヨンと間延びしたように伸びた容器を、手渡されます。それから、氷で冷やされた水のなかに、沈めること数秒。

あら不思議!容器が、キュっと収縮。

水から取り出すと、少しづつ、少しづつ、ボワンと膨らんでいきます。

混合ガスが充填されている容器は、温度が上がると拡張し、温度が下がると収縮する特徴を持つそうです。

この動力で動いているのがアトモス。電池は必要ありません。アトモスは、[atomosphera] 大気、空気、気圧等の意味。

わずか1度の室温の変化で、2日分の動作エネルギーが、充分に供給されるそうです。

アトモスという言葉に相応しく、透明感があり、歯車の機能美も、姿も美しい。時計としての機能はもちろんですが、置物というか、アート作品のような、凛とした存在が際立ちます。

Cartier

カルティエは、1847年にパリで宝石細工師のルイ・フランソワ・カルティエが設立した宝飾店。

カルティエの歴史を振り返ると、いかに、そのときどきで、変革してきたのかがわかります。カルティエ社のHPより、いくつかの物語を抜粋してみます。

1856年

ナポレオン3世のいとこにあたるマチルド皇女が、カルティエのジュエリーを初めて購入し、パリおよび世界の上流階級にカルティエを広め始める。

1904年

カルティエはエドワード7世によって初めて公式の王室御用達に認定。その後、スペイン、シャム(現在のタイ王国)、ロシアなどの王室御用達に認定される。

1917年

タンク・ウォッチが誕生し、その後1919年に製品化。

2010年

メートルダール(フランス人間国宝)が率いる、グリプティック(宝石彫刻)に特化したグリプティック(宝石彫刻)のアトリエを創設。カルティエは、このようなアトリエを構える、パリで唯一のジュエリーメゾン。

2015年

スイスのラ・ショー・ド・フォンに、職人を育てるメゾンデメティエダールを創設。

かなりタイムマシンを高速で飛ばしましたが、興味のある方は、こちらからどうぞ!

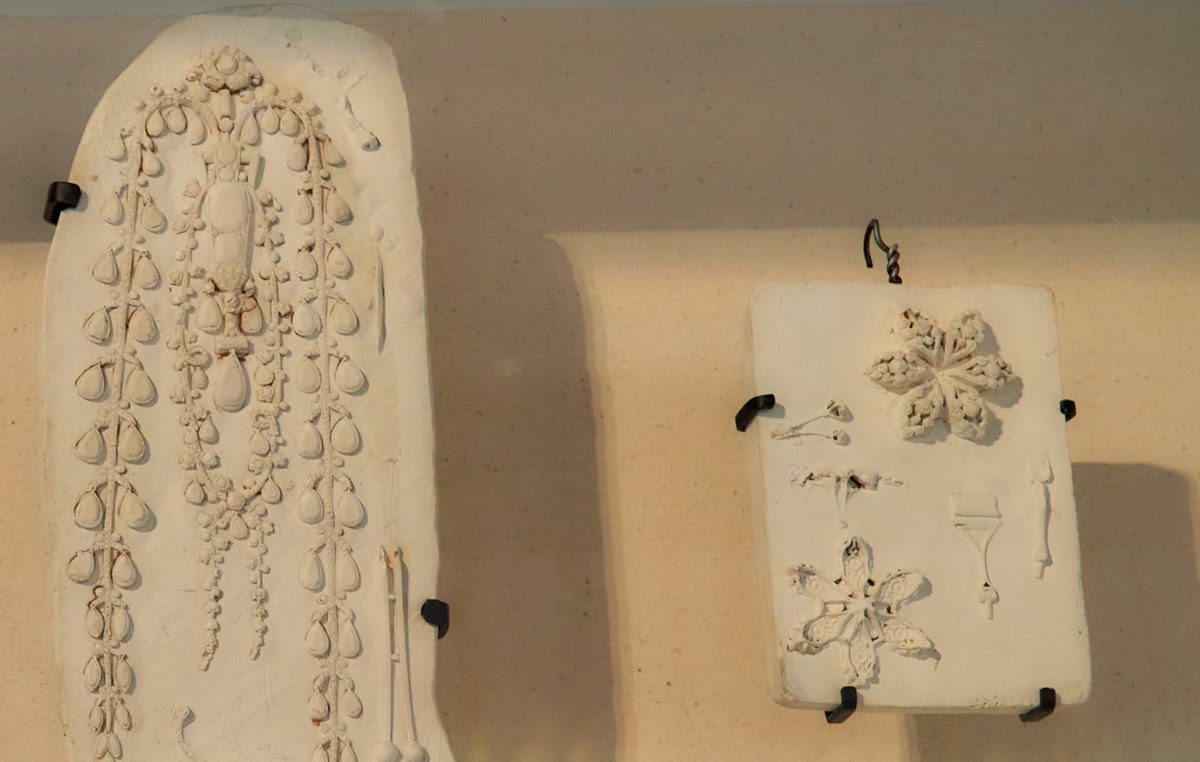

そんなカルティエが、Homo Faber(ホモ・ファーベル)のためにセレクトしたのが、ハンドストーン・カーヴィング技法。

貴石や半貴石を、手で彫り仕上げる、石彫です。アクアマリン、ヒスイ、オパール、水晶、アメジスト、オニキス、etc .. を加工して、1点の作品に仕上げます。琥珀のように、天然樹脂の化石も使われます。

例えばね。と説明してくれた、この作品。カルティエを象徴するパンテール(ヒョウ)がモチーフ。豹のマダラ模様に注目。どのような貴石を使っているでしょう。

テーブルにある長方形の石がそれです。何千年も前の木の断片だそうです。白い楕円は、木に巣食っていた虫食いの仕業。虫に食われた木が、化石になったものなんです。びっくりですね〜。驚きですね〜。

テーブルに乗っているものより、大きめの、A4サイズくらいのを出してくれて、持ってみる? と聞かれたので、言われるがままに、落としてはいけないと、恐る恐る手にしてみると、ずっしりと重い。

まずは石ありきで、石の特徴を研究し、その石が生きるデザインを起こすそうです。社内で作品にするかを検討し、通ったら、作業に入る。という手順を踏みます。

ここでも、ねえ、石の話を聞きたい?時間はありますか?

と、職人さんが気軽に話しかけてくれて、説明が始まります。彼女は、2010年創立の、グリプティック・アトリエに所属しているそうです。

敷居の高い、高級ラグジュアリー社ばかりなのに、その垣根を自ら取り去って、自分たちの技術を誇りを持って披露する、教育された職人たち。

しかも、展示会に参加している職人が、みんな若い。カルティエでも、継承することの重要性から、2015年に職人を育てるメゾンデメティエダールを創立してます。

Vacheron Constantin

ヴァシュロン・コンスタンタンは、スイスのジュネーヴを本拠地とする時計メーカー。設立は、1755年。

デモンストレーションの方が留守だったので、写真だけ収めてきました。

ヴァシュロン・コンスタンタンは、ルーブル美術館と共同で、絵画をモチーフにした時計を製作しています。

今回のHomo Faber(ホモ・ファーベル)の主賓は日本。日本の伝統文化を讃え、ホモ・ファーベルのために製作された、雷神、風神の時計。

製作の様子は、ヴァシュロン・コンスタンタンの公式HPから見ることができますよ!

SERAPIAN

セラピアン。

1928年に、アルメニア生まれのステファノ・セラピアンと弟のアラメイスが、激化する紛争から逃れるために母国を離れ、イタリアに移住。ミラノにて、自らデザインした、アクセサリーや革製小物の製作を開始。

1947年に、セラピアンの象徴となる、ラムナッパレザーのリボンで作り出す、モザイクのような複雑な編み込み加工Mosaico(モザイコ)を発表。

すごですね。当然ですが、本当に手作業で、作っていました。

今回ご案内した、欧州のラグジュアリー・ブランド社は、すべてリシュモン・グループ傘下。Homo Faber(ホモ・ファーベル)を主催するミケランジェロ財団の設立者が、同時に、リシュモンの会長さんヨハン・ルパート氏ですものね。

次回は、グループの傘下に入っていない、ドルガバ、ルマリエ、エルメスをご案内します。

Dolce&Gabbana(ドルチェ&ガッバーナ)

Lemarié(メゾン ルマリエ)シャネル

HERMÈS(エルメス)

たぶん、次回で最終回。

最後まで読んで頂きまして、

ありがとうございます!

また次回、お会いしたいです!

いいなと思ったら応援しよう!