私たちの美術の見方

美術ってどう楽しめば良いんだろう?

そんな事を一度は考えた事があるのではないでしょうか。

というのもここ数年「美術の見方」的な本を頻繁に本屋で目にするようになりました。これは多くの人が美術に関心を持っているからだと思います。

そして特に最近は美術を感性ではなく理性で見る事を勧める本や記事を多く見かけます。いくつかそれらの記事から文章を抜粋してみました。

しかし西洋美術は、単に見ただけでは意味がありません。「感じるままに見ればいい」はウソと言っていいでしょう。「この絵いいね」「きれいな色だ」といった感想では、美術館を往復する時間が正直もったいないです。やがては記憶からも薄れ結局何も残りません。――長い行列に並んで名画を鑑賞しに行っても、どうもピンときません。世間の評判に頼って「皆が称賛する有名な作品を自分は見たのだ」と経験したことに満足するのが関の山です。多くの場合、何の予備知識もなく見た絵に、いきなり心を打たれることはめったにないでしょう。ビジネス教養として身に付けるべきアートの鑑賞スタイルは「見るより知れ」です。

美術作品で語るべきは、描かれた絵そのものではなく、その背景に流れる歴史なのだ。

背景知識を少し知っただけで、西洋絵画を何倍も楽しく鑑賞できるようになりますよ。「感性」は必要ありません。むしろ、「理性」で名画の持つ意味を読み解くのです。

これらの記事のように最近は美術を理性や知識をベースに観賞するべきだとする考えが広まってきています。

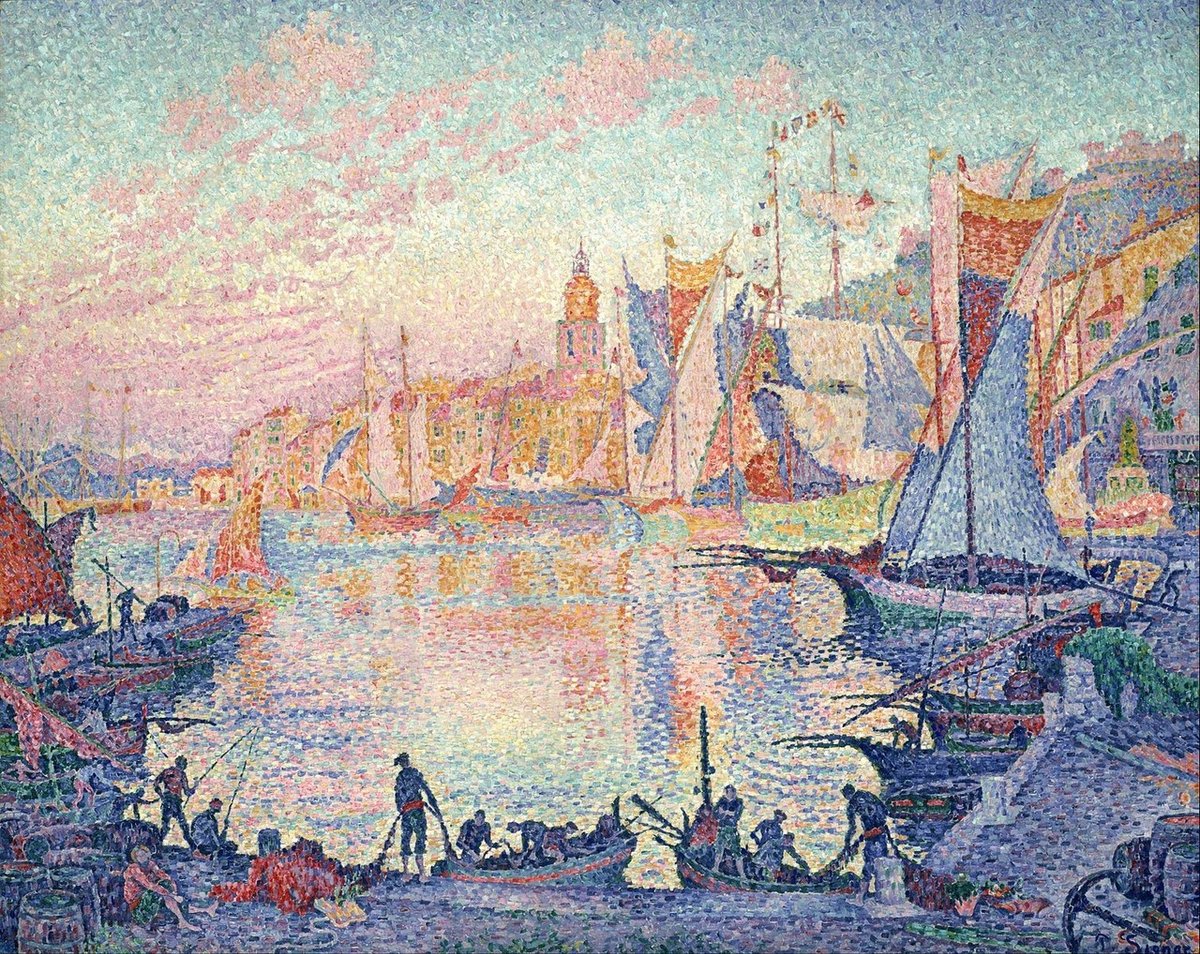

ちなみに感性と理性の違いですが、例えば以下の絵を鑑賞した時それぞれ以下の様な見方になります。

感性(主観的):「楽しい雰囲気だ」「懐かしさを感じる」「夢の中の世界みたい」

理性(客観的):「年代はいつ頃か」「誰から影響を受けたのだろうか」「作者が何歳くらいの時の作品だろう」

感性で見る場合は、自分がどう感じたかを重視しています。正解はありません。上の例で僕は「夢の中の世界みたい」と書きましたが、もし他の人が「それはないと思う」と感じたとしても、どちらが正解という訳ではありません。自分で感じたことが正解です。

反対に理性で見る場合は「どう感じたか」よりも客観的な情報を元に作品を見る事になります。例えばこの作品の場合全部が小さな点の集まりで描かれています。このように描かれるようになったのは何故なのか。また誰の影響を受けてこのような技法を採用したのかなどを考えることで、作品の理解を深めながら楽しむことができます。

さて、このように近年美術の見方がとても注目されていますが、気になるのは実際のところ趣味で美術館へ行くような人はどんな風に楽しんでいるのかということではないでしょうか。

そこで今回、私が所属している美術コミュニティ「art geek home」でコミュニティ参加者がどのように美術作品を鑑賞しているのかを聞いてみました!

今回は10人に回答していただき、そのアンケート結果をまとめて記事にしました。美術好きがどのように鑑賞を楽しんでいるかが分かる記事なのでぜひご覧ください。最後にメンバーおすすめのブックリストも載せてあります!

1.作品を鑑賞してる時に「よく分からない」と思う事はあるか。

まず一つ目の質問は「美術作品を鑑賞している時に分からないと思うことがあるか」についてです。

この結果を見ると、9割の回答者が美術鑑賞をしていて分からないことがあると回答しています。

美術が好きという人も作品について全てを理解している訳ではないんですね。

では、上の質問についてどんな事が分からないと感じるかについて聞いてみました。

誰しも一度は現代アートを見て「アートって難しい」なんて思ったことがあるのではないかと思いますが、美術コミュニティに入っているメンバーでさえ特に現代アートや抽象画はよく分からないと回答している人何人かいました。

有名な作品を見て良さが分からなくてなんだか恥ずかしくなる事が僕はよくありますが、上の結果から分かるのはアートはやはりある程度難しいものだということです。

分からないことがあると回答した人が大半なので、例え最初にみた作品が理解できなくても、しばらく考えてみたり、それは自分に合わなかったとしてスルーするのも、美術を楽しむには必要なのかもしれません。

2.見えるところ(筆致・構図など)を鑑賞する?見えないところ(作品の背景など)を鑑賞する?

赤(50%):背景の物語や画家の人生など、見えないところを想像しながら鑑賞。

青(30%):筆致や構図など見えるところを観察。

以下「その他自由記入回答」

橙(10%):見えるところを観察して、更に興味があればイメージでの鑑賞。

緑(10%):作品による。

上のグラフのように、私たちのコミュニティ内に限ると筆致や構図などを分析する鑑賞方法よりも、背景の物語や画家の人生など想像を膨らませて鑑賞している人が多い事になります。

ただし、以下の質問で「具体的にどのように鑑賞しているのか」また、「自分の鑑賞方法の良さ」を調査したのですが、どちらかに回答した人でも常に同じ方法で鑑賞している訳ではないことがわかります。

中には、気に入った作品の図録やポストカードを美術館で買って、自宅でお酒を飲みながら鑑賞するなんて方もいました!美術の楽しみ方は本当に人それぞれで面白いですね!

3.鑑賞する時は感性(感情)それとも理性(知識)で鑑賞する?

青(40%):自分が感じた事や、経験したことと照らし合わせながら「感性」または「主観的に」鑑賞する。

赤(30%):一般論や美術史の情報を元に、分析しながら、「理性」または「客観的に」鑑賞する。

以下「その他自由記入回答」

橙(10%):作品による。

緑(10%):両方とも大事にしている。

紫(10%):感性ベースで考えるが、それを言葉にしようとする過程で論理的になる。

最後は質問2をより直接的に「感性」と「理性」どちらを中心に鑑賞しているかを聞いてみました。

一番多かったのは「感性中心」と回答したグループで、質問2で多数派だった「背景の物語や画家の人生など、見えないところを想像しながら鑑賞」しているグループとほぼ回答者が一致しています。

要は感性中心に鑑賞する場合、得た情報を元に自分で物語や画家の人生を想像しながら鑑賞しているという事ですね。

さらにこの質問についてそのスタイルで鑑賞する魅力や理由を回答してもらいました。

個人的に面白いと思ったのが、同じ感性中心に鑑賞している人でも人それぞれ感情移入の方法が違うという事です。例えば、「画家に感情移入」する方法もあれば、「自分の人生を反映させる」方法で鑑賞する人もいました。

また、中には感性ベースと理性ベースそれぞれ場面によって使い分けていたり、感性で楽しんでから理性ベースに移る人もいます。

正直、僕は「理性」vs「感性」の構図を想定していたのですが、これだけ人によって鑑賞スタイルが違うのは想定外です(笑)

まとめ

今回の記事では、最近美術の見方についての本が流行しているのをきっかけに、美術好きの人はどんな風に美術鑑賞を楽しんでいるのかについてをまとめてみました。

このアンケートから得る印象は人それぞれだと思いますが、個人的には「思ったより人それぞれ違う楽しみ方をしている」と感じました。

なんとなく、美術が好きな人は専門知識があって、作品を見れば多くの事が分かるんじゃないかなんて思っていましたが、必ずしもそんな事はないようです。

美術の見方についての本に書いてあるような、筆致や構図、歴史についての知識がなくても美術を心から楽しんでいる人はいます。

みなさんもぜひ「美術はこう見るべきだ」なんて思わずに、自分が楽しいと思える方法で鑑賞してみてください。

読んでいただきありがとうございました。

文:やんまひろき

メンバーおすすめブックリスト